音樂是人類文明的有聲歷史。中國(guó)古代音樂的起源和發(fā)展與中華文明進(jìn)程同步。八千年前的賈湖骨笛,吹響了華夏先民感通天地的序曲;金聲玉振,鐘磬喤喤,奏徹了中華禮樂和鳴的華章;箜篌琵琶,樂匯十部,編織出中外文明交流互鑒的絲路長(zhǎng)歌;琴瑟樂舞,劇曲爭(zhēng)勝,演繹出風(fēng)雅與煙火交織變幻的人間悲歡。中國(guó)音樂藝術(shù)久遠(yuǎn)悠揚(yáng)、歷久彌新的華章,體現(xiàn)著中華民族最深沉的精神追求,是中華文明賡續(xù)千年而不輟的重要文化紐帶之一。

以成都平原為中心的長(zhǎng)江上游,是中華文明的重要起源地之一。古蜀文明的璀璨之光,是中華文明滿天星斗的重要組成部分,“歌舞娛神”的古蜀音樂亦與中原音樂文化交相輝映。秦漢之后,成都成為中央政府經(jīng)略西南的政治文化樞紐,不知饑饉的天府之國(guó)亦是民族文化交融之地,樂舞百戲繁榮,音樂文化更加多元。唐末五代,全國(guó)經(jīng)濟(jì)文化中心南移,成都成為詩人杜甫筆下“吹簫間笙簧”的國(guó)際音樂之都。宋元以降,城市經(jīng)濟(jì)繁榮,市民文化發(fā)展,成都城內(nèi)勾欄瓦舍遍布,市井音樂達(dá)到嶄新的發(fā)展高度。隨著明清時(shí)期的移民浪潮,各區(qū)域文化奔涌交匯,呈百川歸海之勢(shì),塑造了近代以來成都平原氣象萬千的音樂情態(tài)。

數(shù)千年來成都音樂藝術(shù)起承轉(zhuǎn)合的發(fā)展圖景,穿過歷史的浩蕩激流,至今仍述說著這座城市開放包容、婉轉(zhuǎn)悠揚(yáng)的文化氣質(zhì),亦是中華文明多元一體、和合共鳴的生動(dòng)寫照。

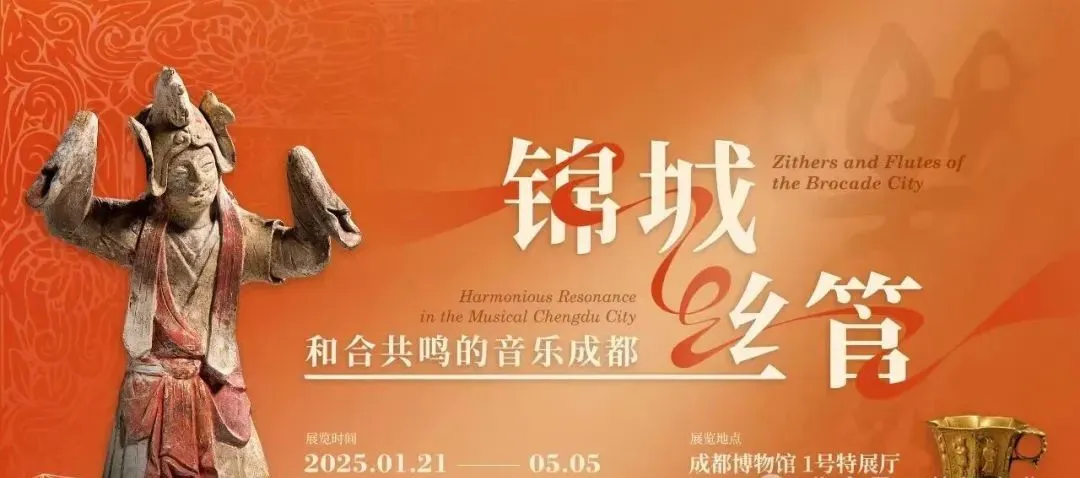

2025年1月21日,成都博物館原創(chuàng)大展“錦城絲管:和合共鳴的音樂成都”正式啟幕,展覽持續(xù)到5月5日,該展覽由成都博物館聯(lián)合故宮博物院、敦煌研究院、云岡研究院、河南博物院、陜西歷史博物館、秦始皇帝陵博物院等全國(guó)30余家文博機(jī)構(gòu)聯(lián)袂推出的重磅特展,迎來88件國(guó)家一級(jí)文物,共250余件/套珍藏文物薈萃蓉城,以精品文物講述中華民族源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的和合理念。

神禮之樂——先秦時(shí)期的蜀地音樂

四川盆地周邊群山環(huán)繞,成都平原位于“金盆地”的底部,是傳說中的人間樂土“都廣之野”,自然資源豐富,各方族群往來聚集,為原始音樂的起源及發(fā)展提供了優(yōu)越的自然條件和人文基礎(chǔ)。早在新石器時(shí)代,成都平原及周邊地區(qū)的先民已在勞作動(dòng)情之中孕育出原始音樂萌芽。商周之際,以三星堆文化、金沙-十二橋文化為代表的古蜀文明綻放出璀璨的青銅文明之光。神權(quán)政治影響下,古蜀祭祀之風(fēng)興盛,音樂是古蜀人通天地、和神人、諧萬物的重要媒介之一,“歌舞娛神”構(gòu)成了古蜀祭祀的重要內(nèi)容。西周時(shí),周公作禮,以“禮節(jié)民心,樂和民聲”, “禮樂”制度逐漸成形。巴蜀地區(qū)受到中原地區(qū)禮儀制度影響的同時(shí),其獨(dú)特的樂舞形態(tài)也為華夏“禮樂文明”的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。至戰(zhàn)國(guó)時(shí),諸侯林立,兵戈擾攘,巴蜀軍旅之樂得以發(fā)展,奏響了晚期蜀文化的鏗鏘之音。

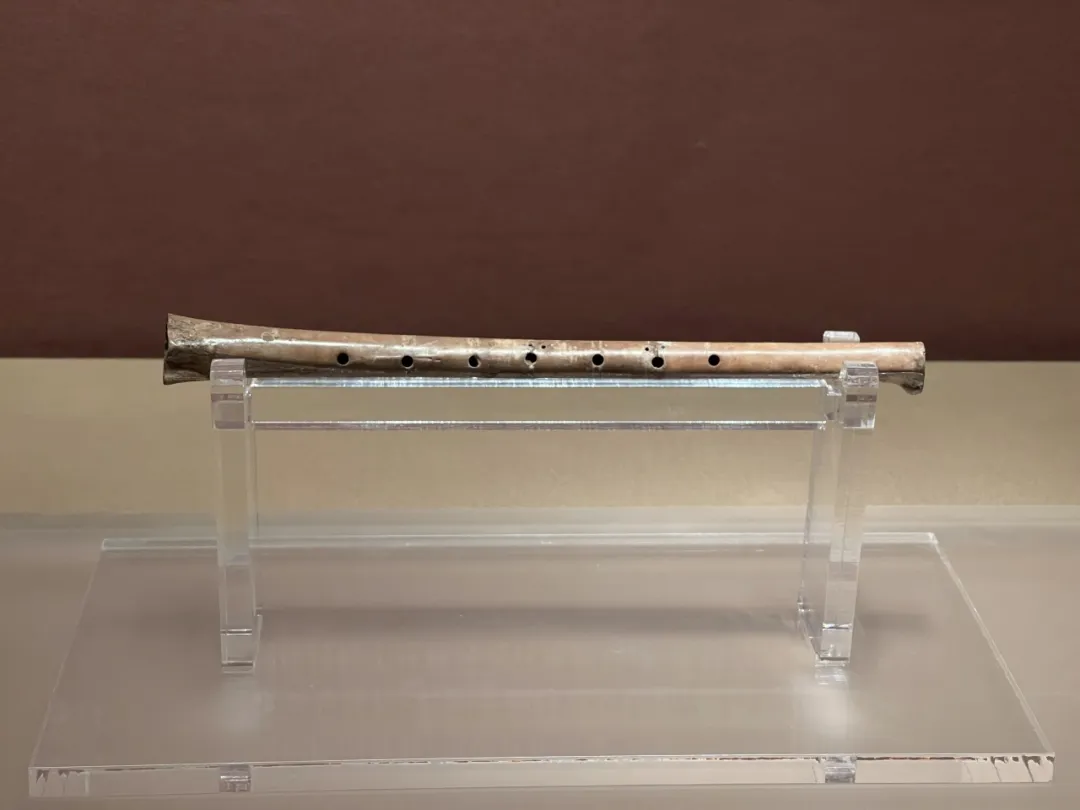

骨笛 裴李崗文化(距今約8000-7000年)

河南省漯河市舞陽縣賈湖遺址出土

河南博物院藏

骨笛以鶴類動(dòng)物的尺骨鉆孔而成,制作規(guī)整精密,可見在鉆孔前經(jīng)過認(rèn)真計(jì)算。賈湖骨笛的測(cè)音結(jié)果表明,它們能吹奏出七聲齊備的下徵調(diào)音階,將七聲音階的歷史提前到8000年前,被譽(yù)為“中華音樂文明之源”。

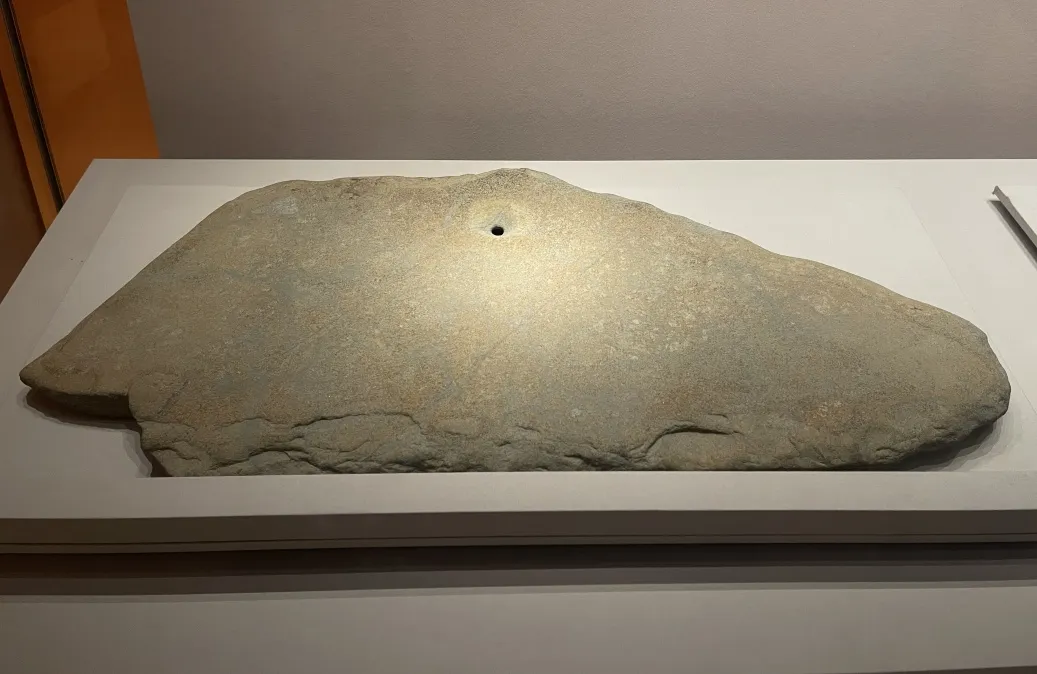

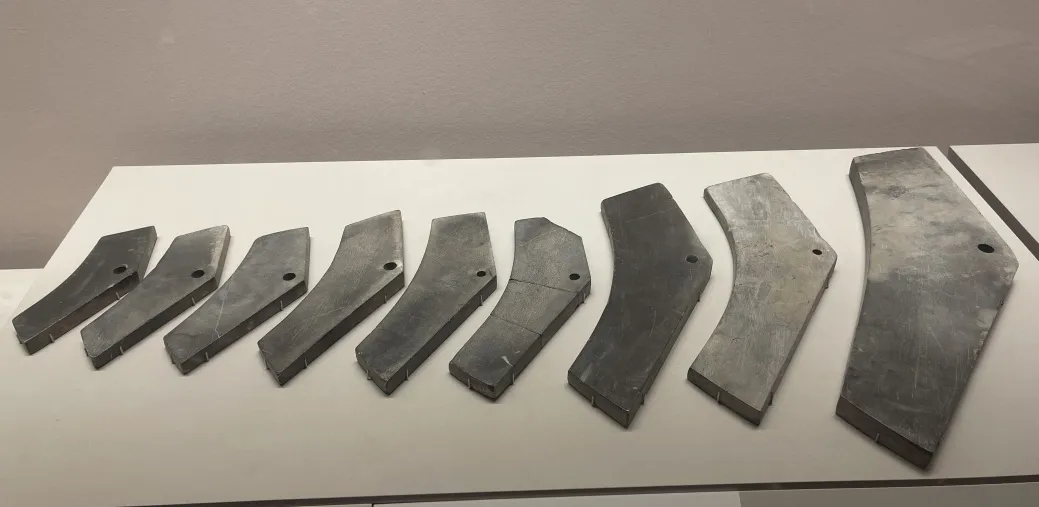

石馨(晚商至西周)

四川省成都市金沙遺址出土

成都金沙遺址博物館藏

整體平面略呈不等邊梯形,器形較大,近頂部一圓孔,孔徑較小,孔壁留有單面管鉆痕跡,直面,邊緣不甚規(guī)整,器身上有兩道弦紋,尚能奏出音符,音質(zhì)純美悅耳。

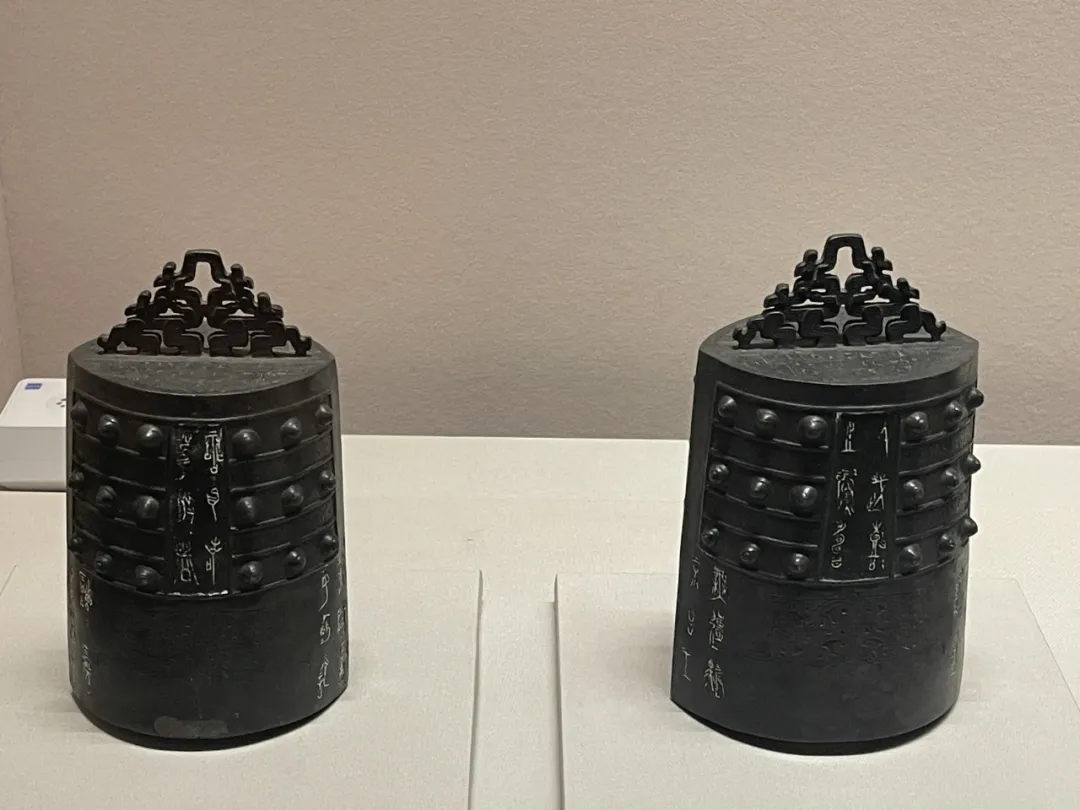

黑敢馎 春秋(前770-前476年)

河南省南陽市淅川縣下寺墓葬出土

河南博物院藏

合瓦形橫截面,舞上置有由兩條夔龍組成的繁鈕。篆間有螺旋形枚36個(gè)。蟠螭紋飾于舞部及篆部,4個(gè)對(duì)稱的夔龍紋飾于正鼓部。縛壁較薄,發(fā)音低沉。8件縛均經(jīng)銼磨法調(diào)音,調(diào)音部位主要位于鑊口內(nèi)壁及兩銑角等。

編磬 春秋(前770-前476年)

河南省三門峽市陜州區(qū)出土

河南博物院藏

編磬,即在木架上懸掛一組音調(diào)高低不同的石制或玉制的磬,用小木槌敲打奏樂,多用于宮廷雅樂或盛大祭典,與編鐘、镈等配合使用。

02

和樂天下——兩漢至南北朝時(shí)期

公元前316年,秦并巴蜀,蜀文化融入到中華文明大一統(tǒng)的洪流之中。漢承秦制,在制度統(tǒng)一的基礎(chǔ)上,御邊安邦,發(fā)展社會(huì)經(jīng)濟(jì),真正從文化、思想上建立起多民族的統(tǒng)一國(guó)家。隨著中央王朝以成都為根據(jù)地不斷對(duì)西南地區(qū)進(jìn)行開發(fā)建設(shè),大量移民入蜀,最終形成以漢文化為主體的多元融匯新格局。漢樂府兼收南北、并蓄東西,盡收天下曲樂,以觀民風(fēng)民俗。受此影響,在漢文化基礎(chǔ)上融合了西南各民族文化元素的蜀地音樂舞蹈,其技巧、風(fēng)格更為絢麗多彩。張騫鑿空西域后,絲路沿線各民族音樂文化奔涌交匯,來自西域的樂器、樂舞傳至巴蜀,進(jìn)一步豐富了成都地區(qū)的音樂種類。至魏晉南北朝時(shí)期,隨著民族融合的加強(qiáng),南北樂府在并行發(fā)展中相互影響、交相輝映,為唐五代音樂盛世的出現(xiàn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

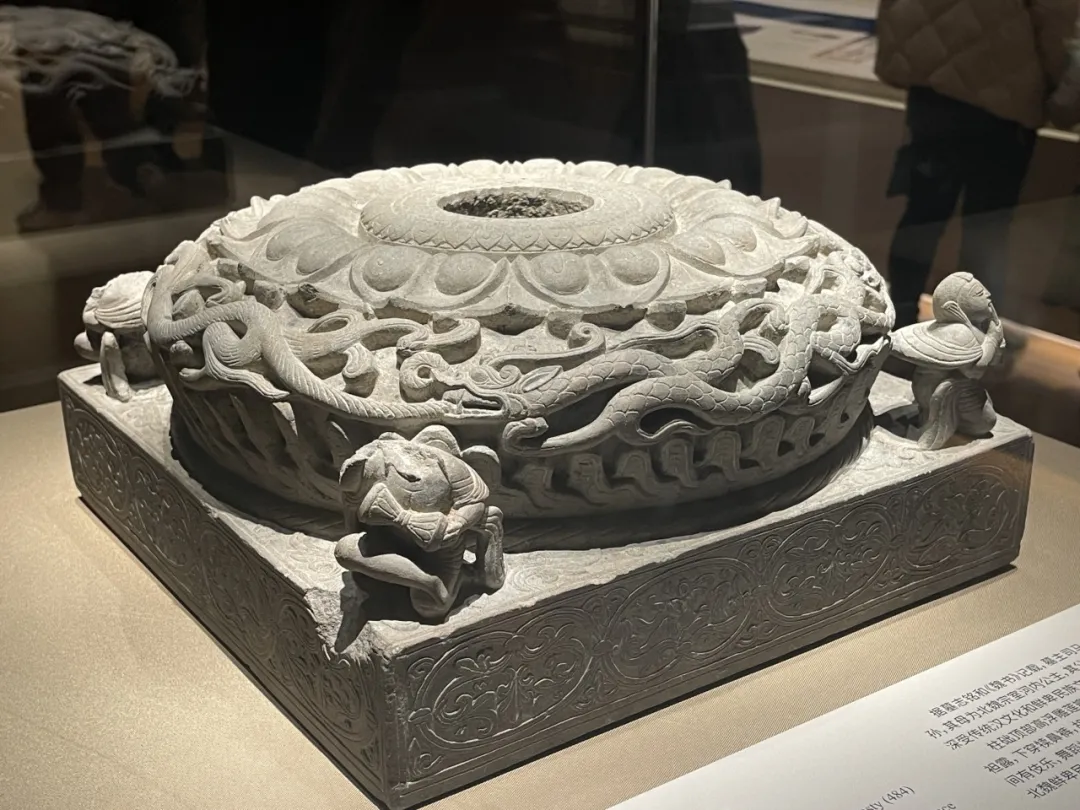

石雕柱礎(chǔ) 北魏太和八年(484年)

山西省大同市石家寨村司馬金龍墓出土

山西博物院藏

據(jù)墓志銘和《魏書》記載,墓主司馬金龍,父司馬楚之為晉宣帝司馬懿之弟司馬馗八世孫,其母為北魏宗室河內(nèi)公主,其父逝后襲爵位瑯邪王。司馬金龍屬晉室后裔,但事于北魏,深受傳統(tǒng)漢文化和鮮卑民族文化影響,墓中出土文物是民族融合和絲路交流的重要見證。

柱礎(chǔ)頂部高浮雕蓮瓣,中間有插孔,蓮瓣下方圍繞蛟龍。底座四角圓雕伎樂童子,上身袒露,下穿犢鼻褲,胡跪,分作擊鼓、吹篳篥、彈琵琶等姿態(tài)。柱礎(chǔ)底座四周淺浮雕忍冬紋,其間有伎樂,舞蹈狀。篳篥、琵琶和腰鼓均為絲綢之路上傳入的樂器,伎樂舞蹈似西域胡旋,是北魏鮮卑民族樂舞文化的代表。

人物紋八棱金杯 唐(618-907年)

陜西省西安市南郊何家村窖藏出土

陜西歷史博物館藏

金杯侈口,杯身內(nèi)收,圜底,喇叭口圈足,有圓環(huán)形杯把。杯把上部指墊裝飾有深目高鼻、長(zhǎng)胡須的胡人形象,呈浮雕狀;下部為指鋬。杯身共有八面,以聯(lián)珠為欄界,每面上浮雕一人,皆為胡人形象,均深目高鼻,有的留有長(zhǎng)胡須;有的頭戴卷檐尖頂帽或不戴帽;有的身穿短衣短褲,有的身穿缺袍,有的身穿圓領(lǐng)、對(duì)襟緊身中長(zhǎng)大衣、配小刀、下身穿窄口褲。人物形態(tài)有的在合掌;有的捧物;有的空手,或?yàn)槲璧浮?/span>

陶胡人伎樂俑 北魏(386-534年)

山西省大同市東信家居廣場(chǎng)北魏墓

大同市博物館藏

陶俑皆坐姿,四名男俑頭戴鮮卑垂裙帽,身穿交領(lǐng)窄袖袍衣,一人撫琴,一人吹篳篥,一人或?yàn)閺椬嗳钕蹋硪蝗藰菲魅笔А擅福嵘叫伟l(fā)髻,身穿交領(lǐng)窄袖長(zhǎng)襦,—人吹簫,一人吹排簫。北魏時(shí)期的音樂文化呈現(xiàn)多民族交融的特質(zhì),為隋唐樂舞的繁榮奠定了基礎(chǔ)。

03

音樂之都——唐朝五代時(shí)期音樂盛景

唐代國(guó)力空前強(qiáng)盛,萬邦來朝,社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展進(jìn)入前所未有的黃金時(shí)代。唐文化開放包容,合胡部四方之樂,通過南北絲綢之路和海上貿(mào)易傳入的域外音樂與華夏傳統(tǒng)音樂融匯為恣肆汪洋、千壑萬流的燕樂,為“諸樂之首”,開啟了中國(guó)音樂史上的新時(shí)代。中唐之后,中國(guó)經(jīng)濟(jì)中心南移,成都成為“號(hào)為天下繁侈”的全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心,是唐代詩人杜甫筆下“吹簫間笙簧”的繁華都會(huì)。唐末五代,中原戰(zhàn)亂頻繁,而西蜀偏安,成都城市經(jīng)濟(jì)文化持續(xù)發(fā)展,吸引了大批藝人、樂工入蜀,促進(jìn)了蜀地音樂的繁榮發(fā)展,成都更是以“管弦歌舞之多、伎巧百工之富”而聞名天下。五代成都音樂不僅保留了盛唐音樂的優(yōu)秀成果,更在樂舞、戲曲等方面不斷創(chuàng)新發(fā)展,達(dá)到嶄新高度,有“音樂名都會(huì)”之稱。

撫琴引鳳銅鏡 唐(618-907年)

河南省信陽市商城縣征集

河南博物院藏

八瓣葵花形,鏡背有4組圖案組成的不同畫面,其中鏡鈕左側(cè)一片修竹中一位士人正盤膝撫琴,鏡鈕右側(cè)有鳳似為琴聲所動(dòng),昂首循聲展翅欲飛。

木雕琵琶 五代(907-960年)

江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)蔡莊尋陽公主墓出土

揚(yáng)州博物館藏

尋陽公主為五代十國(guó)時(shí)期南吳太祖楊行密之女,其墓出土大小兩件琶琶,大琵琶上有弦孔,為實(shí)用器。此件為小琵琶,桫木質(zhì)地,梨形音箱,細(xì)長(zhǎng)頸曲折成直角,屬四弦四柱造型。隋唐時(shí)期,琵琶已成諸樂器之首席,演奏師享有極高地位,文人雅士也彈奏琵琶消遣抒懷。雖然此件琵琶器身實(shí)心且無裝弦痕跡,為陪葬明器,但其形制與今日本奈良正倉院藏唐螺鈿紫檀曲項(xiàng)琵琶大致相同,實(shí)證風(fēng)靡大唐的龜茲琵琶至五代仍勢(shì)頭正盛。

04

萬家競(jìng)聲

——宋元以降劇曲俗樂的爭(zhēng)盛

宋元時(shí),隨著工商業(yè)的高度發(fā)展和城市經(jīng)濟(jì)的繁榮,音樂作為社會(huì)文化的載體,朝著更加多元的方向發(fā)展。在兩宋王朝文治天下的理念下,合于歌唱的詞句成為文人士大夫崇尚的文學(xué)新風(fēng),使得詞調(diào)音樂與文學(xué)藝術(shù)匯流,掀開了音樂史上嶄新的一頁;同時(shí),商品經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展,市民階層的壯大,帶來了市井音樂的空前繁榮。市井藝術(shù)“極摹人情世態(tài)之歧,備寫悲歡離合之致”,以多種藝術(shù)表現(xiàn)手法融合體現(xiàn)情節(jié)演繹和故事表演,使得以雜劇為代表的各種音樂體裁紛紛涌現(xiàn),構(gòu)成了兩宋音樂的獨(dú)特風(fēng)貌。成都作為宋王朝戰(zhàn)略大后方和西南經(jīng)濟(jì)中心,文人匯聚,市民文化、音樂活動(dòng)富集,城內(nèi)勾欄瓦肆林立,宴飲遨游,弦索笙歌,詞曲興盛,蜀戲紛呈。至元明清時(shí),伴隨幾次大規(guī)模的移民運(yùn)動(dòng),多元融匯之下形成種類豐富、特色鮮明的蜀地音樂表現(xiàn)形式。

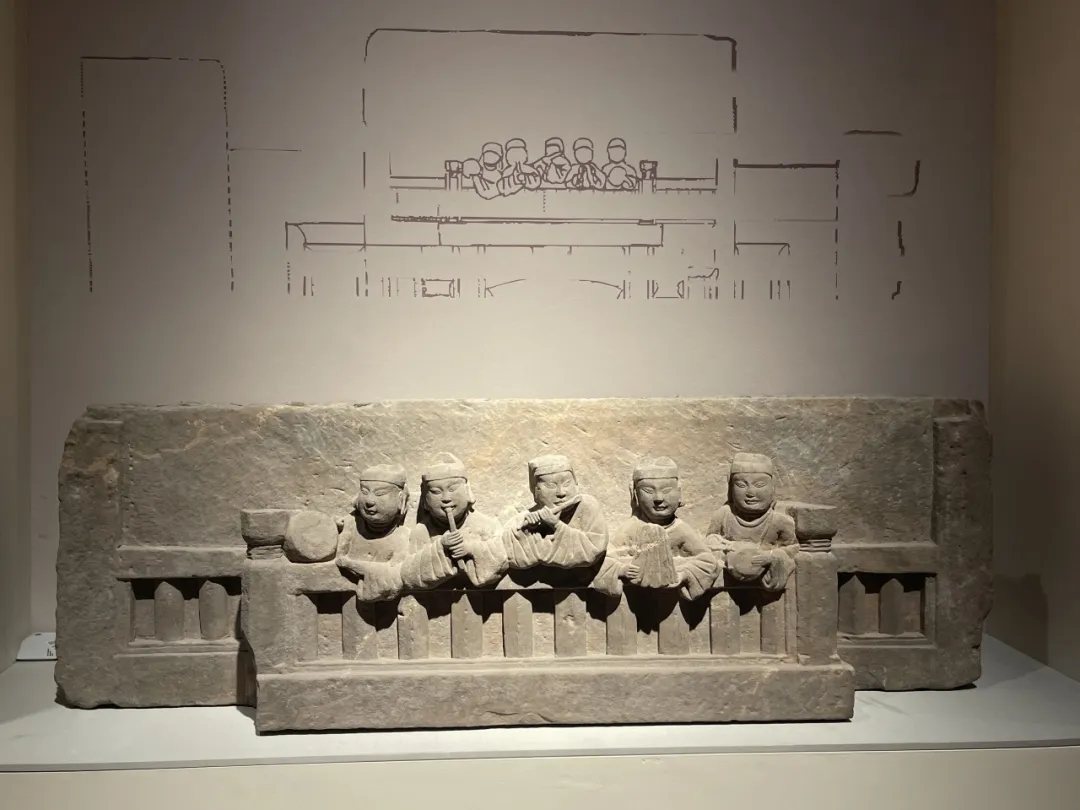

奏樂石刻 宋(960-1279年)

重慶市大足區(qū)龍水鎮(zhèn)磨兒坡宋墓出土

大足石刻研究院藏

石刻位于重慶大足磨兒坡二號(hào)墓右側(cè)壁龕。憑欄上倚伏五像,皆身著圓領(lǐng)大袖袍服,分別持不同樂器演奏。由左至右分別為:一像身右側(cè)置一鼓,兩手各持一槌,作敲擊狀;二像豎握竿策吹奏;三像手握橫笛吹奏;四像手握六頁拍板,作張合之狀;五像右脅持手鼓,帶掛在頸上手拍鼓面。鼓、笛、拍板等是雜劇表演中必不可少的樂器,該奏樂石刻完全符合宋代雜劇樂隊(duì)的基本配置。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊