摘要:地域特色文化是志書中最能彰顯地方特色的部類之一。四川新方志特別是第二輪修志采取拓展志書編纂種類,多體裁并用,升格設(shè)置、濃墨重彩特色文化等形式反映地域特色文化,不同程度凸顯了各地文化特色。

關(guān)鍵詞:新方志;二輪修志;四川;地域文化;特色

地方志是全面系統(tǒng)地記述本行政區(qū)域自然、政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)歷史與現(xiàn)狀的資料性文獻(xiàn)。地域文化是在一定地域范圍內(nèi)經(jīng)過歷史沉淀而形成源遠(yuǎn)流長(zhǎng)、獨(dú)具特色的歷史遺存、文化形態(tài)和相對(duì)穩(wěn)定的社會(huì)習(xí)俗、生產(chǎn)生活方式,它能反映出一個(gè)地方文化底蘊(yùn)沉積的程度。因此,有濃厚地方特色的地域文化也是志書中最能體現(xiàn)特色的部類之一。地方志從形成、發(fā)展直至現(xiàn)今,都把地域文化作為它的主要內(nèi)容來記述。新方志特別是第二輪修志在如何反映地域文化特別是地域特色文化方面也作了很多嘗試。本文以四川為例,談?wù)勑路街咎貏e是二輪修志在反映地域特色文化方面的嘗試和探索。

▲第二輪《四川省志》部分出版成果 圖片來源:方志四川

一、 拓展志書編纂種類以充分反映地域特色文化

志書一般分區(qū)域志和專志兩大類,其中區(qū)域志有省志、市志、縣志、鎮(zhèn)區(qū)志、鄉(xiāng)村志,專志有專業(yè)志(如農(nóng)業(yè)志等)、部門志(如人大志、廠礦志等)、事物志(如名山河流志等)、專題志(如風(fēng)土志和土地改革志等)、人物志等。如就反映地域特色文化而言,區(qū)域志主要在相關(guān)專志或在前置圖片、附錄等部分反映地域特色文化,專志則以事物志、專題志等專志種類反映地域特色文化。

四川首輪修志反映地域文化,主要集中在區(qū)域志中的文化部類或附錄中收錄的相關(guān)藝文部分,但也嘗試編纂一些集中反映地域特色文化的專志。如首輪《四川省志》除設(shè)有《文化藝術(shù)志》《文物志》《民族志》《宗教志》《民俗志》《人物志》等專志反映地域文化外,還設(shè)有《都江堰志》《峨眉山志》等特色專志反映四川地域特色文化。此外,首輪修志中四川一些地區(qū)還編纂出版了《青衣江志》《岷江志》《嘉陵江志》《沱江志》《涪江志》《渠江志》《青城山志》《鶴鳴山志》《霧中山志》等名山河流志。

四川第二輪修志在總結(jié)首輪修志經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,更加注重?cái)U(kuò)展志書編纂領(lǐng)域,突出反映地域文化特色。《四川省志(1986-2005)》除設(shè)有《文化藝術(shù)志》《文物志》《民族志》《宗教志》等專志反映地域文化外,在第一輪的基礎(chǔ)上還規(guī)劃了一些反映地域文化特色的特色志,如《方言志》《川劇志》《川酒志》《川菜志》《川茶志》《大熊貓志》《都江堰志》《青城山志》《九寨溝志》《黃龍志》《樂山大佛志》《武侯祠志》等特色專志。因《地理志》《民俗志》《峨眉山志》首輪修志已修且所記內(nèi)容變化不大,《四川省志(1986-2005)》不再單設(shè)。

四川人杰地靈,文化資源薈萃。近年來,全省各級(jí)地方志部門,依托感恩文化、紅色文化(川陜革命根據(jù)地、偉人故里、將帥紀(jì)念園)、民族文化、歷史文化(古巴蜀文化、三國(guó)文化)、山水景觀文化等獨(dú)特文化資源,竭力做好山水志、寺廟志、企業(yè)志、學(xué)校志等特色專志和名鎮(zhèn)名村志等區(qū)域志的編纂與規(guī)劃,以突出反映地域特色文化,從而逐漸實(shí)現(xiàn)從編纂單一志書向出版多種類志書的轉(zhuǎn)變。如四川省地方志編纂委員會(huì)組織編纂《西康通志》《四川羌族通志》,支持南充市地方志辦編纂《川北區(qū)志》、達(dá)州市地方志辦編纂《川南區(qū)志》以反映地域特色文化。《阿壩州羌族志》《丹巴羌族志》《川陜革命根據(jù)地紅軍烈士陵園志》《渠縣蘇維埃志》《萬源保衛(wèi)戰(zhàn)戰(zhàn)史陳列館志》《金山寺志》《營(yíng)山名勝古跡志》《中國(guó)苴卻硯圖志》《五尺道圖志》《劍南春圖志》《宜賓城街區(qū)圖志》等特色志也正在編纂或已出版。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前,四川平樂、李莊、趙化、清溪、黃龍溪、堯壩、福寶、龍華等中國(guó)歷史文化名鎮(zhèn)志已編或在編。

二、志書多體裁并用反映地域特色文化

區(qū)域志是志書的重要組成部分,因此區(qū)域志亦是體現(xiàn)一地地域文化的主要載體。四川省第二輪修志在區(qū)域志中除在專志部分相關(guān)部類反映地域文化外,充分利用專記(專題記述)、傳、圖、表、錄、考等體裁反映地域特色文化。

專題記述是續(xù)志運(yùn)用得較多的一種體例,采用專題記述這一體例,可以充分地、完整地、深入地記述志體中不便記述的一地重要的或有代表性的、典型的事件和事物, 可更好地凸顯地情特色和時(shí)代特色。專題記述的這一特點(diǎn),一些志書也用在反映地域特色文化上。如《樂山市志(1995-2006)》充分利用“專記”這一體式,系統(tǒng)反映了“峨眉武術(shù)”“樂山橋字牌”等樂山獨(dú)一無二的地域特色文化。《崇州市志(1986-2000)》“專題記述”記載了全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位“史前遺址”“罨化池”。《汶川縣志(1986-2000)》亦利用“專題記述”這一體裁,記述反映了中國(guó)民間藝術(shù)之鄉(xiāng)——西羌第一村,省級(jí)歷史文化名城——威州。四川各民族、各地域的飲食文化也是各具地域特色。《鄰水縣志(1986-2005)》在“專題紀(jì)事”中,記述了鄰水美食文化。

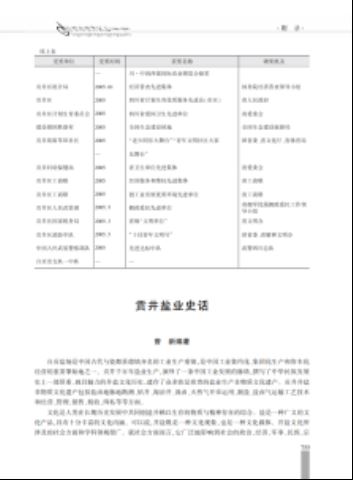

在新方志各類體裁中,附錄這一體裁亦被充分利用來反映地域特色文化。僅以部分四川第二輪已出版市縣級(jí)志書為例。如《自貢貢井區(qū)志(1986-2005)》附錄從“貢井鹽業(yè)史話”(井灶枧號(hào)垣、鹽運(yùn)古道、古街古巷、鹽商大宅、居民院落、祠堂、會(huì)館、寺廟、特殊建筑、幫會(huì)、民俗、文化教育)、“民間故事”(瓢兒井的傳說、一道仁風(fēng)的傳說、牛肉街的故事、洞云寺的傳說、鴨兒凼的故事)、“地方詩文楹聯(lián)輯存”“城區(qū)老地名拾遺”幾個(gè)方面,反映自貢貢井區(qū)地域特色文化。再如《珙縣志(1986-2000)》附錄分“珙縣僰人懸棺之謎”(僰人懸棺、消亡的僰人、千古之謎、生產(chǎn)生活、奇異的風(fēng)俗)、“珙縣苗族風(fēng)情”(珙縣苗族、跳花山、服飾、待客飲食、婚俗、節(jié)慶、語言文字)、“僰鄉(xiāng)風(fēng)味”(絡(luò)春豬兒粑、粑果子等)、“民間傳說”等方面,反映珙縣地域特色文化。再如《邛崍市志(1986-2005)》附錄分“考證”“雜記”“詩詞”“楹聯(lián)”“碑記”“歌謠”,《蒲江縣志(1986-2005)》附錄分“詩文”“歷史考證”“民間軼事”“傳統(tǒng)生活”“生產(chǎn)用具照片”等方面,反映當(dāng)?shù)氐赜蛱厣幕!稙o州市志(1991-2005)》充分利用附錄這一體裁,分“考辨”“藝文”(詩詞賦、散文、小說)、“著書”(列表反映)三種形式,突出反映了瀘州地域文化特色。《南充市志(1707-2003)》附錄分“文選”“考辨”“雜記”“府(州)志序選錄”“古代詩詞選”“南充民間傳說”等,反映南充地域特色文化。總之,這方面的事例不勝枚舉,亦足見四川第二輪修志對(duì)附錄這一體裁反映地域特色文化的充分運(yùn)用。

此外,志書中的前置圖片亦是反映地域特色文化的重要載體。前置圖片在四川兩輪志書中都有較多運(yùn)用,相比首輪而言,第二輪修志對(duì)前置圖片的運(yùn)用更加充分。在此僅以《阿壩州志(1991-2005)》為例。《阿壩州志(1991-2005)》的前置圖片,將阿壩州藏族服飾、藏族民居、風(fēng)景名勝(諾日朗瀑布、長(zhǎng)海、蘆葦海旁的色嫫頭像、扎嘎瀑布、爭(zhēng)艷池、五彩池、海子溝、跑馬坪遠(yuǎn)眺四姑娘山、1號(hào)冰川、達(dá)古湖、仙女湖、米亞羅之秋)、紅色記憶(中共中央政治局巴西會(huì)議遺址、沙窩會(huì)議遺址、紅軍長(zhǎng)征紀(jì)念碑蓓園、達(dá)古山)、文物古跡(古遺址、一級(jí)文物、古建筑)等耀然紙上,更加直觀、形象、生動(dòng)展現(xiàn)了阿壩州地域文化特色,深刻體現(xiàn)了阿壩州藏族文化深刻的歷史內(nèi)涵和阿壩州獨(dú)特的景觀人文特色以及濃厚的長(zhǎng)征紅色文化。

三、志書在篇目設(shè)置上突出反映地域特色文化

志書的篇目是志書的骨架,是整部志書的窗口,續(xù)志在首輪志書的基礎(chǔ)上,更加注重從篇目設(shè)置上突出地域文化特點(diǎn)、寫出個(gè)性。如《四川省志(1986-2005)》新增設(shè)專志《四川省志·市州概況》,篇目第一層次按市(州)進(jìn)行橫分,共設(shè)21篇。每篇專設(shè)“特色文化”“地方名人”等章節(jié)記述各市(州)地方特色文化。再如新修《南充市志(1707-2003)》為條目體志書,為彰顯南充特色地域文化,升格設(shè)“桑蠶絲綢”“閬中古城”“朱德故里”三類。其中“蠶桑絲綢”從“蠶絲地名”“蠶絲習(xí)俗”“蠶絲文物”“蠶絲文獻(xiàn)”“南充絲綢節(jié)”等方面重點(diǎn)反映了具有三千多年悠久歷史、極具南充地方特色的絲綢文化。“朱德故里”則從“朱德生平與家世”“朱德故居紀(jì)念地”“關(guān)懷與紀(jì)念”“朱德故居紀(jì)念地保護(hù)與建設(shè)”“朱德故居紀(jì)念地管理”等方面,反映了一代偉人朱德的故鄉(xiāng)。閬中古城與云南麗江、山西平遙、安徽歙縣并稱為中國(guó)四大古城,《南充市志》設(shè)“閬中古城”,從“城池變遷與布局”“古街古院”“名勝古跡”“古城文化”“古城保護(hù)”幾個(gè)方面,反映了中國(guó)歷史文化名城閬中的建筑面貌。再如《廣安市志(1993-2005)》將“鄧小平故里”升格設(shè)篇,分“故里建設(shè)”“故里園林綠化”“故里景觀”“故里文物”“紀(jì)念活動(dòng)”等幾個(gè)部分,全面深刻地展現(xiàn)了一代偉人鄧小平故里。《自貢市志》亦將“恐龍文化”和“井鹽文化”升格設(shè)篇記述。

四、志書在內(nèi)容上濃墨重彩地域特色文化、

地域文化包括景觀文化、飲食文化、服飾文化、民俗文化、通俗文化等,因此名勝古跡、文化遺產(chǎn)、民風(fēng)民俗、方言、藝文等作為地域文化的表現(xiàn)形式,多是志書反映地域特色文化的重點(diǎn)。據(jù)筆者查閱部分四川已出版第二輪市縣級(jí)志書,為反映地域特色文化,不少志書或?qū)⒚麆俟袍E、文化古跡、民風(fēng)民俗、方言、藝文等單獨(dú)設(shè)篇,或分別歸入文化或社會(huì)風(fēng)土(社會(huì)風(fēng)情)等篇章予以濃墨重彩,且都占有較大篇幅。

先以最能反映地域特色文化的名勝古跡、文化遺產(chǎn)的反映為例。阿壩州有世界自然遺產(chǎn)九寨溝、黃龍及臥龍·四姑娘山大熊貓棲息地等世界級(jí)旅游景區(qū)聞名遐邇,有馬爾康卓克基土司官寨、松崗直波碉樓(含羌寨碉群)、松潘古城墻、壤塘棒托寺、錯(cuò)爾機(jī)寺、營(yíng)盤山和姜維城遺址、日斯?jié)M巴碉房、阿壩州紅軍長(zhǎng)征遺跡等8處(22個(gè)點(diǎn))全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位,有黑水卡斯達(dá)溫、九寨溝舞、羌笛演奏及制作技藝、羌族瓦爾俄足節(jié)等12項(xiàng)民族文化遺產(chǎn)列入國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)目錄。為重點(diǎn)反映阿壩地域特色文化,《阿壩州志(1991-2005)》在“文化”篇,設(shè)“民間文藝”“考古·文物”等章反映古跡、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等地域特色文化,設(shè)“風(fēng)景名勝與保護(hù)區(qū)”篇,深層次反映了九寨溝風(fēng)景名勝區(qū)、黃龍風(fēng)景名勝區(qū)、四姑娘山風(fēng)景名勝區(qū)、達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)、臥龍自然保護(hù)區(qū)、若爾蓋濕地自然保護(hù)區(qū)等阿壩州別致景觀文化。再如,成都市青羊區(qū)文化旅游資源豐富,歷史文化底蘊(yùn)深厚,區(qū)域內(nèi)有太陽神鳥之巢金沙遺址、中國(guó)詩歌文化中心杜甫草堂、道教圣地青羊?qū)m、第一都市禪院文殊院、古風(fēng)悠揚(yáng)的寬窄巷子、浪漫溫潤(rùn)的琴臺(tái)故徑、民族之魂的“辛亥秋保路死事紀(jì)念碑”、民俗文化聚集地“錦繡工場(chǎng)”以及商代船棺遺址等,是成都市歷史文物、名勝古跡、旅游景點(diǎn)的密集區(qū)和重要的宗教文化分布地區(qū)。《成都市青羊區(qū)志(1991-2005)》設(shè)“名勝古跡 文化遺產(chǎn)”編,下設(shè)“古跡遺址”“名人故居”“園林名勝與宗教遺存”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”“文物保護(hù)”“地名文化”等詳述青羊區(qū)地域特色文化。

再以藝文、民風(fēng)民俗、方言等地域特色文化的反映為例。如《萬源市志(1986-2005)》設(shè)“藝文”篇、“民俗”章,彰顯境內(nèi)地域特色文化。其中,《萬源市志(1986-2005)》藝文篇設(shè)“文藝概況”章,記載宋朝以來萬源的文藝創(chuàng)作活動(dòng),設(shè)“作家、藝術(shù)家”章,簡(jiǎn)介萬源省級(jí)以上作家、藝術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員,設(shè)“作品”章,主要收錄當(dāng)代比較有代表性的作品,“文藝研究與評(píng)論”章,反映研究評(píng)論概況及和簡(jiǎn)介有代表性的論著及選錄一些有代表性的文章。再如,續(xù)修《攀枝花市志(1986-2005)》在首輪《攀枝花市志(1964-1985)》的基礎(chǔ)上,增設(shè)“社會(huì)風(fēng)土”,領(lǐng)“風(fēng)俗習(xí)慣”“方言”“歌謠與諺語”反映攀枝花這座移民城市獨(dú)特的民俗文化。續(xù)修《涼山彝族自治州志(1991-2006)》設(shè)“語言文字”篇,反映涼山彝族自治州漢語方言、彝族方言以及彝漢文字規(guī)范管理及彝文古籍開發(fā)研究。

同時(shí),四川第二輪不少市縣級(jí)志書在注重記述舊有傳統(tǒng)民俗時(shí),還注重對(duì)斷限內(nèi)新民俗、新方言等的反映。如《瀘州市志(1991-2005)》設(shè)“方言新語”篇,記述境內(nèi)新詞新語。《成都市錦江區(qū)志(1991-2005)》將民俗分為“傳統(tǒng)民俗”和“新民俗”兩方面進(jìn)行記述,其中傳統(tǒng)民俗包括春節(jié)、客家風(fēng)俗、祭奠、清明會(huì)、婚俗、喪俗,新民俗包括麻將娛樂、好客請(qǐng)吃、周末休閑、品美食、品茶、夜生活、滿月酒、放河燈、逛春熙夜市、合江亭婚慶、壽辰等。《西充縣志(1986-2005)》民俗部分分“禮儀習(xí)俗”(升學(xué)宴請(qǐng)、開張慶賀、喬遷賀喜、滿月酒、送葬)、“新風(fēng)美德”(見義勇為、扶困濟(jì)貧、公益捐助、熱情好客、拾金不昧、助人為樂、尊老愛幼、無償獻(xiàn)血、扶助殘疾、擁軍活動(dòng)、愛民活動(dòng))、“生活時(shí)尚”(農(nóng)民打工、經(jīng)商致富、時(shí)髦裝束、單元居室、新村別墅、車隊(duì)迎親、舉家旅游、餐館待客、快餐小吃、雙休日閑度)等進(jìn)行記述。其他如《丹棱縣志(1993-2006)》設(shè)有“社會(huì)風(fēng)情”,《汶川縣志(1986-2000)》《鄰水縣志(1986-2005)》設(shè)有“社會(huì)風(fēng)土”,《寧南縣志(1986-2005)》設(shè)有“社會(huì)生活”,《什邡市志(1984-2000)》《洪雅縣志(1993-2004)》設(shè)有“社會(huì)風(fēng)俗”反映新風(fēng)舊俗。

總之,四川第二輪修志在首輪修志的基礎(chǔ)上亦是更加重視地域特色文化的反映,主要體現(xiàn)在志書的種類、體裁運(yùn)用、篇目設(shè)置、內(nèi)容選取上都更加重視反映地域特色文化。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊