“器有大焉,高天厚地,唯其能容,容而不盈,故見其大。”謝無(wú)量是中國(guó)近代史上一位著述宏富的學(xué)者,才華橫溢的詩(shī)人,自成一體的書法家。

謝無(wú)量是書齋里的文人,也是愛國(guó)的民主主義者。在風(fēng)雨飄搖的舊社會(huì)里,他心系國(guó)家,以如椽之筆針砭時(shí)弊。他聰穎勤奮,學(xué)而不厭,繼承優(yōu)良傳統(tǒng)又放眼看世界,在哲學(xué)、文學(xué)等研究領(lǐng)域多有開創(chuàng)之功。謝無(wú)量平生喜作詩(shī)詞,將愛國(guó)、憂民、戀鄉(xiāng)、懷友之情盡付筆端。其書法無(wú)拘無(wú)束、散淡閑適,充滿純真氣質(zhì),行走在巧與拙之間,素為海內(nèi)名家推重。

為紀(jì)念謝無(wú)量先生誕辰140周年,深入挖掘巴蜀文化,大力弘揚(yáng)中華文明,成都博物館舉辦本次特展作為“四川近代文化名人系列展”的首展,以綜合呈現(xiàn)這位在學(xué)術(shù)、詩(shī)詞、書法等方面都成就斐然、頗具影響的一代大家。

人生歷程

謝無(wú)量(1884~1964)是四川樂至人,經(jīng)歷了清朝、民國(guó)、共和國(guó)三個(gè)時(shí)代。他青年時(shí)在外求學(xué),結(jié)交反清志士;壯年時(shí)投身民主革命,被孫中山聘入陸海軍大元帥府;中年時(shí)又積極奔走各地,呼吁抗日救亡。謝無(wú)量教書育人,建設(shè)鄉(xiāng)邦文化。他一生讀萬(wàn)卷書,行萬(wàn)里路,廣結(jié)良友,站在時(shí)代潮頭而上下求索。

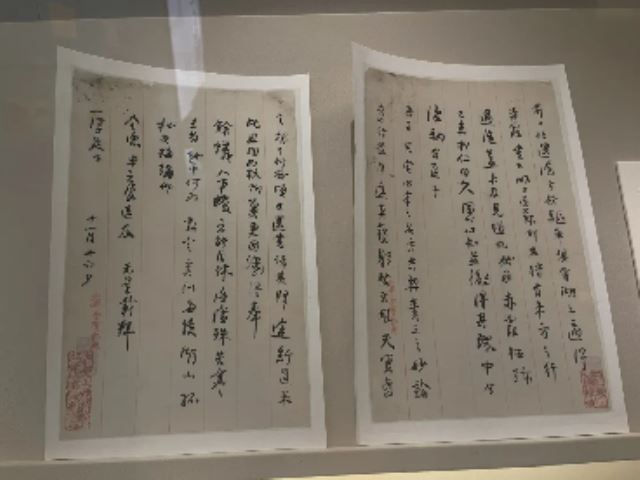

十一月十六夕致馬一浮信(復(fù)制品)

謝無(wú)量撰文并書

浙江省文史研究館藏

這是謝無(wú)量長(zhǎng)居上海期間寫給馬一浮的信。謝無(wú)量在15歲時(shí)拜父摯湯壽潛(1856~1917)為師。馬一浮是湯壽潛之女婿。謝、馬二人早年即已相識(shí),志趣相投,結(jié)為終生好友。

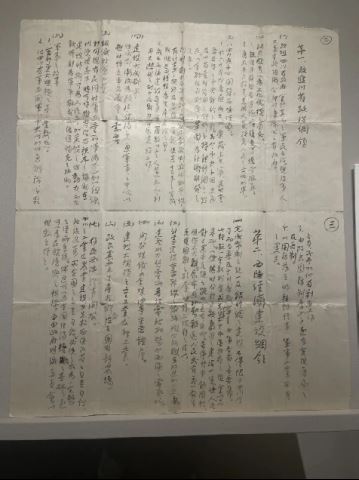

《四川政治經(jīng)濟(jì)改革方案五要點(diǎn)》頁(yè)

謝無(wú)量撰文并書

陳雪湄舊藏

1930年代中期,針對(duì)日寇不斷緊逼,謝無(wú)量草擬了《四川政治經(jīng)濟(jì)改革方案五要點(diǎn)》,即改組省政府、西陲經(jīng)濟(jì)建設(shè)、普及平民教育、嚴(yán)密社會(huì)組織和實(shí)行民兵制五個(gè)方面。他建議:“四川之工業(yè)及農(nóng)業(yè)建設(shè),在先求西陲各省之自足自給,然后進(jìn)一步求全國(guó)之自足自給,必使之成為一完整之經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。俾進(jìn)可以為全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之基礎(chǔ),退可以為民族復(fù)興之根據(jù)。”謝無(wú)量還提出:“建設(shè)大成都市,使成都漸成為政治、經(jīng)濟(jì)、交通、軍事之中心,以應(yīng)付將來(lái)事變嚴(yán)重之需要。”

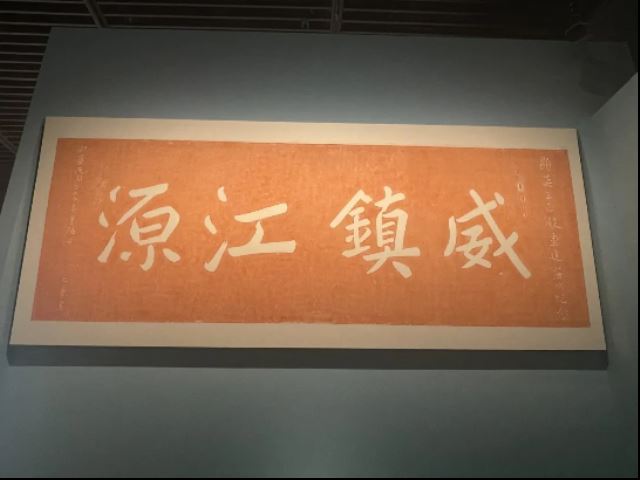

《威鎮(zhèn)江源》匾朱拓

謝無(wú)量題額并書

成都博物館藏

1946年,都江堰二王廟的顯英王正殿重建竣工。謝無(wú)量受住持之邀于重陽(yáng)日參加其落成大典,并題寫匾額“威鎮(zhèn)江源”四個(gè)大字。二王廟位于岷江分水魚嘴東岸的玉壘山麓,是紀(jì)念古代水利名家李冰父子的祀廟。“顯英王”即李冰之子李二郎,是后世神話人物“二郎神”的原型之一。清光緒三年(1877)改封李二郎為“顯英普濟(jì)王”。

《人民畫報(bào)》

1956年第9期成都博物館藏

1956年1月,謝無(wú)量作為特邀代表赴北京參加全國(guó)政協(xié)第二屆第二次會(huì)議。期間,受到毛澤東主席的接見、宴請(qǐng)并合影。照片后刊發(fā)于《人民畫報(bào)》,謝無(wú)量坐居衛(wèi)立煌的左側(cè)。

博學(xué)卓識(shí)

近代中國(guó)的讀書人,思危求變,以學(xué)救國(guó),開啟新知,謝無(wú)量即是其中的典型代表。他博覽群書,勤于筆耕,在上海十年間的著書就多達(dá)25種。謝無(wú)量治學(xué)領(lǐng)域廣泛,而且能夠融匯中西、貫通古今,在哲學(xué)和文學(xué)的研究上成就斐然。他曾在多所大學(xué)教書育人,編寫新式教材,在國(guó)民教育上做出重要貢獻(xiàn)。

哲學(xué)

謝無(wú)量是一位具有拓新精神的哲學(xué)史家、現(xiàn)代新儒家學(xué)者。他順應(yīng)晚清以來(lái)西學(xué)東漸、經(jīng)學(xué)轉(zhuǎn)向和諸子學(xué)、佛學(xué)復(fù)興的潮流,積極反思和重構(gòu)以儒學(xué)為主體的中國(guó)傳統(tǒng)思想文化。謝無(wú)量對(duì)中國(guó)哲學(xué)的研究分為通史性著作和專題類著作,前者涉及哲學(xué)、倫理學(xué)、佛學(xué)等,后者則以人物、學(xué)派為主要對(duì)象。

文學(xué)

謝無(wú)量是一位視野宏闊的文學(xué)史家。他是20世紀(jì)最早使用現(xiàn)代學(xué)術(shù)話語(yǔ)來(lái)構(gòu)建中國(guó)文學(xué)發(fā)展史的學(xué)者之一,成就頗高。謝無(wú)量特別關(guān)注婦女文學(xué)和平民文學(xué),其著作既體現(xiàn)出他進(jìn)步的文學(xué)史觀,又是該領(lǐng)域的開創(chuàng)之作。他還重視先秦的“創(chuàng)造文學(xué)”,是現(xiàn)代詩(shī)經(jīng)學(xué)、楚辭學(xué)的開拓人之一。

教育

謝無(wú)量一生先后在安徽公學(xué)、存古學(xué)堂、東南大學(xué)、中國(guó)公學(xué)、復(fù)性書院、四川大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)等校任教。在近代中國(guó)新學(xué)初開、教材奇缺的情況下,他編寫的多種新式教材或參考讀物曾起到學(xué)科啟蒙、風(fēng)氣先開的作用。與其文學(xué)史觀一致,謝無(wú)量還是最早倡導(dǎo)婦女教育和平民教育的先驅(qū)之一。

詩(shī)才橫溢

謝無(wú)量平生寫詩(shī)數(shù)干篇,今尚存近千首。他的詩(shī)以古體絕句律詩(shī)為主,間有樂府與小令,多以時(shí)事入詩(shī),有感而發(fā)。其摯友馬一浮曾言:“始予與嗇庵相識(shí),年俱未冠,以言詩(shī)相得,及其耆艾,其所涉益廣,所感益多。當(dāng)其羈旅行役、憂患疾病、觸事遇緣,未嘗不以詩(shī)相往復(fù),咸自胸中流出,無(wú)一字之茍。”

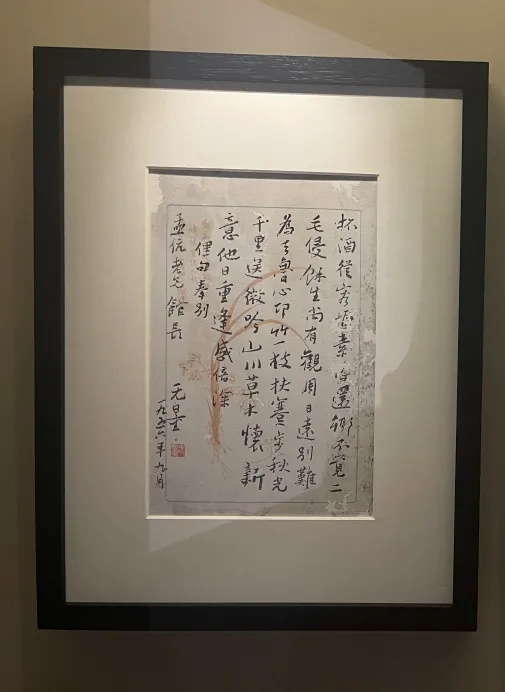

《俚句奉別》詩(shī)稿

謝無(wú)量作詩(shī)并書

劉孟伉舊藏

該詩(shī)又名《成都餞席留別諸友》,是謝無(wú)量離川赴京任教中國(guó)人民大學(xué)前,與蜀中諸友的惜別之作。此件是為贈(zèng)與好友劉孟伉而書,其內(nèi)容為:“杯酒從容愜素襟,還鄉(xiāng)不覺二毛侵。余生尚有觀周日,遠(yuǎn)別難為去魯心。邛竹一枝扶蹇步,秋光千里送微吟。山川草木懷新意,他日重逢感倍深。”劉孟伉早年追隨其堂兄、晚清進(jìn)士劉貞安學(xué)習(xí)古代詩(shī)文與書法篆刻,后投身革命,領(lǐng)導(dǎo)川東游擊斗爭(zhēng),時(shí)任四川省文史研究館館長(zhǎng)。

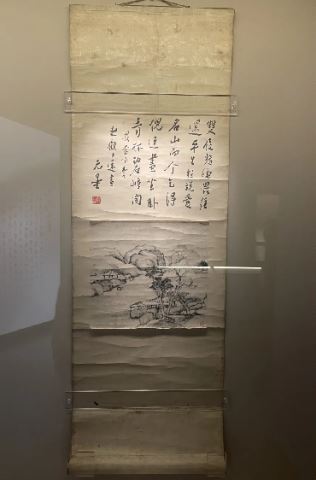

《<山水圖>并題詩(shī)》軸

[清]顧復(fù)初畫,謝無(wú)量作詩(shī)并書成都博物館藏

此畫為晚清顧復(fù)初所繪山水小景。后謝無(wú)量在其上題詩(shī)。顧復(fù)初(1812~1894),字子遠(yuǎn),江蘇元和(今蘇州市)人。他精通詞章并擅長(zhǎng)書法,兼工繪畫,在光緒年間被推為蜀中第一書家。謝無(wú)量的題詩(shī)為:“雙履頻嫌畏(費(fèi))往還,平生枉說(shuō)愛名山。而今乞得倪迂畫,坐臥青林碧嶂間。”他認(rèn)為顧復(fù)初的此畫得“倪迂”(即元代畫家倪瓚)之氣韻。

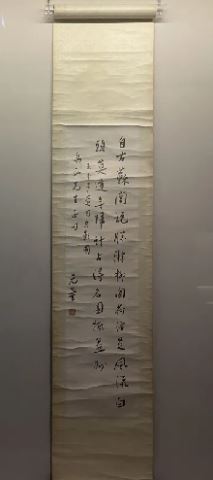

《題李眉生<蘧園息影圖>》軸

謝無(wú)量作詩(shī)并書

重慶中國(guó)三峽博物館藏

謝無(wú)量在觀賞李鴻裔舊藏的《蘧園息影圖》后,為之題寫了一首七言絕句。其內(nèi)容為:“自古蘇閭說(shuō)勝游,柳闌荷渚足風(fēng)流。白頭莫道無(wú)歸計(jì),占得名園抵益州。”李鴻裔(1830~1885),字眉生,四川中江人。他曾為胡林翼、曾國(guó)藩幕僚,因有軍功,擢升為江蘇按察使。后因耳疾辭官,居于蘇州蘧園(即今網(wǎng)師園),以讀書、治學(xué)、作詩(shī)為樂。

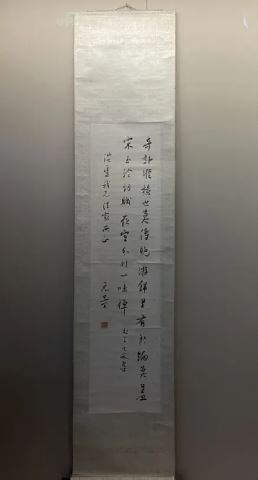

《題<王王父集>》軸

謝無(wú)量作詩(shī)并書

重慶中國(guó)三峽博物館藏

該詩(shī)是謝無(wú)量為王闿運(yùn)《王壬父集》題寫的一首七言絕句。其內(nèi)容為:“奇計(jì)縱橫世莫傳,晚游錦里有新編。莫羞宋玉詮詞賦,夜雪分明一味禪。”王闿運(yùn)(1833~1916),字壬秋,又字人父,號(hào)湘綺,湖南湘潭人。曾入川主持成都尊經(jīng)書院,后主講于衡州船山書院、南昌高等學(xué)堂,是清代經(jīng)學(xué)家、史學(xué)家、文學(xué)家、教育家。

翰墨大家

謝無(wú)量“師法二王,游心篆隸和南北朝碑刻,積學(xué)醞釀,從而形成自己的書法”。他以不假雕飾、直抒本真、稚拙超逸的書法特點(diǎn)而著稱。其風(fēng)格被稱之為“孩兒體”。這種風(fēng)格要求書法家不僅具有深厚的學(xué)識(shí)和對(duì)傳統(tǒng)書法的理解,還需要有對(duì)生活的深刻領(lǐng)悟和個(gè)人情感的表達(dá),是一種返璞歸真的藝術(shù)境界。

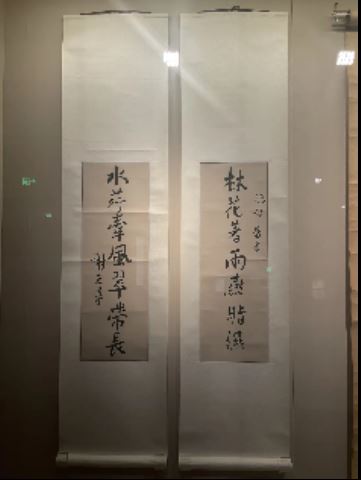

《林花·水薦》聯(lián)

謝無(wú)量書

成都杜甫草堂博物館藏

謝無(wú)量所書文字采自唐代杜甫《曲江對(duì)雨》的頷聯(lián)“林花著雨燕脂濕,水荇牽風(fēng)翠帶長(zhǎng)”他將“胭脂”寫為“燕脂”。

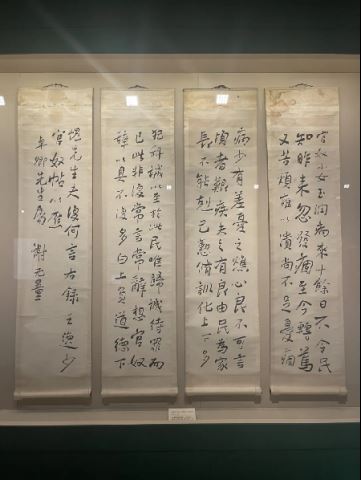

《臨晉王羲之<官奴帖>》四條屏

謝無(wú)量書

云南文學(xué)藝術(shù)館藏

《官奴帖》又名《玉潤(rùn)帖》,是東晉時(shí)期大臣、書法家王羲之寫給道士的書信。其文為:“官奴小女玉潤(rùn)病來(lái)十余日,不令民知。昨來(lái)忽發(fā)痼,至今轉(zhuǎn)篤。又苦煩雍以潰,尚不足憂。痼病少有差,憂之燋心,良不可言。頃者艱疾,未之有良由。民為家長(zhǎng),不能克己勤修,訓(xùn)化上下,多犯科誡,以至于此。民唯歸誠(chéng)待罪而已,此非復(fù)常言常辭。想官奴辭以具,不復(fù)多白。上負(fù)道德,下愧先生,夫復(fù)何言。”“官奴”為王羲之之子,一般認(rèn)為即王獻(xiàn)之的小字。“玉潤(rùn)”為官奴女、王羲之孫女。王羲之在此帖中訴說(shuō)官奴的小女玉潤(rùn)患有“痼病”,且日益嚴(yán)重。他非常擔(dān)憂,并自責(zé)“多犯科誡”,故遭此報(bào),深表懺悔。該四條屏是謝無(wú)量書法上追魏晉師法“二王”的代表作。

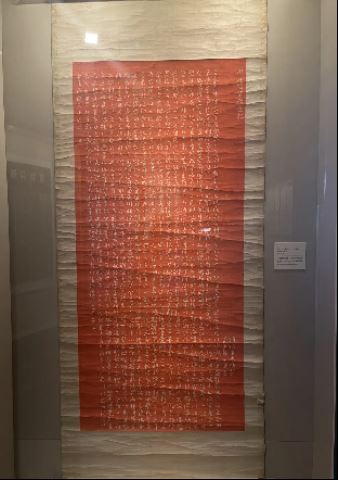

《川北鹽業(yè)改進(jìn)記》碑朱拓

葉屏侯撰文、謝無(wú)量書

成都張瑞坤藏

福建浦城人葉屏侯,曾于1940年和1947年兩次來(lái)川,主持川北鹽務(wù)管理局,改進(jìn)鹽業(yè)生產(chǎn),成效頗為顯著。他撰成《川北鹽業(yè)改進(jìn)記》全文后,邀請(qǐng)謝無(wú)量書石立碑。當(dāng)時(shí)的川北鹽務(wù)管理局設(shè)治于今四川省三臺(tái)縣城內(nèi),故原碑很可能立石于此,但現(xiàn)已無(wú)存。

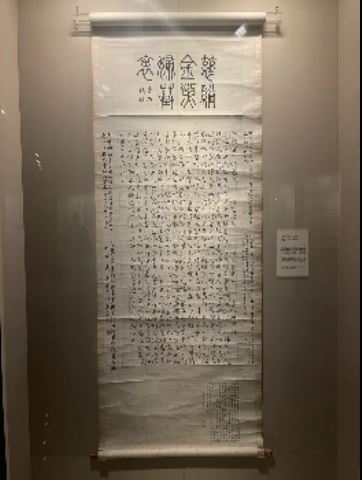

《慈溪金烈婦墓表》軸

洪完撰文,謝無(wú)量書,章炳麟篆額洪完舊藏

該墓表由洪完撰成于1933年3月。后他邀請(qǐng)謝無(wú)量書寫,章炳麟(1869~1936)篆額,并于1948年7月裝裱。洪完在墓表中記述了清咸豐年間浙江省慈溪縣金門梁氏的節(jié)烈事跡,并評(píng)價(jià)道:“余惟烈婦之所遭,可謂極室家之奇變矣。平日未嘗問學(xué),而能甘楚毒、殘肢體,以一死成其皦皦不污之志。”右側(cè)的上部有1960年陸澹安(1894~1980)題詩(shī),中部有1961年沈禹鐘(1898~1972)題詩(shī),下部有沈尹默(1883~1971)題詩(shī)。左側(cè)的上部有朱大可(1898~1978)題詩(shī),下部有1960年朱其石(1906~1965)跋文。下端的左側(cè)有余空我(1898~1977)題詩(shī)。簽條由陳運(yùn)彰(1905~1955)題,并署“戊子七月裝”。洪完(1894~1967),字荊山,浙江慈溪人。曾從事銀行業(yè),后任寧波旅滬同鄉(xiāng)會(huì)圖書館主任、中華書局特約編輯,晚年為上海市文史研究館館員。

《<江山雪圖>與<七言律詩(shī)>>》折扇

鐘體乾畫,謝無(wú)最作詩(shī)并書

成都杜甫草堂博物館藏

此扇一面是鐘體乾于1938年(戊寅)3月所畫江山雪霽圖,并在邊側(cè)題有“江水無(wú)聲寒,嚴(yán)僵立寫此”。鐘體乾(1879~1962),字均猷,四川成都人,曾任四川陸軍測(cè)量局局長(zhǎng)、成都市市長(zhǎng),后授陸軍中將銜。1949年12月參加彭縣起義,后任西南軍政委員會(huì)委員、四川省副省長(zhǎng)等職。此扇另一面是謝無(wú)量于1937年除夕在湖北漢口所書自己的舊作律詩(shī)。其內(nèi)容為:“地迥天高信一身,華年鼎鼎不由人。自知鼯鼠無(wú)長(zhǎng)技,每嘆鷦鷯是小禽。薄酒莫教增意氣,微吟尚覺損精神。寒郊風(fēng)雨無(wú)佳興,七圣迷時(shí)欲返輪。”上款人余中英(1899~1983),原名余烈,號(hào)興公,四川郫縣人。早年投筆從軍,后任成都市市長(zhǎng),其喜好金石書畫,長(zhǎng)于書法治印,又善丹青。新中國(guó)成立后,曾任中國(guó)書法家協(xié)會(huì)四川分會(huì)副主席。

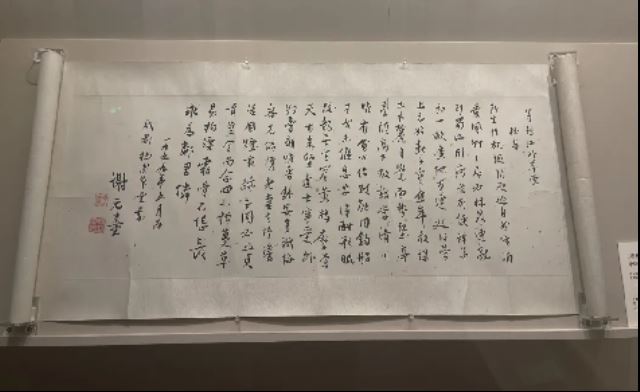

《唐杜甫<寄題江外草堂>》橫幅

謝無(wú)量書

成都杜甫草堂博物館藏

此件內(nèi)容為唐代杜甫的《寄題江外草堂》,是謝無(wú)量于1959年5月應(yīng)成都杜甫草堂之邀而書寫。

謝無(wú)量常以書法為后世推重,但了解他不平凡的一生,才更知其書法之妙。他青年時(shí)在外求學(xué),結(jié)交反清志士;壯年時(shí)追隨孫中山,投身民主革命;中年時(shí)又積極奔走各地,呼吁抗日救亡。他熱愛美術(shù)、文物,是新中國(guó)成立后四川博物館事業(yè)的奠基人之一,晚年受聘為中央文史研究館副館長(zhǎng)。

謝無(wú)量學(xué)貫中西,著作等身,是最早用現(xiàn)代學(xué)術(shù)話語(yǔ)構(gòu)建中國(guó)哲學(xué)史和中國(guó)文學(xué)史的學(xué)者之一。他的詩(shī)多為格律體,風(fēng)格淵雅清麗,也有沉郁頓挫之作,都是其立身行己的人生寫照。因其“孩兒體”風(fēng)格在書壇獨(dú)樹一幟,謝無(wú)量于1999年被《中國(guó)書法》雜志評(píng)選為“中國(guó)20世紀(jì)十大杰出書法家”之一。

清劉熙載《藝概》有云:“書,如也,如其學(xué),如其才,如其志,總之曰如其人而已。”謝無(wú)量博通典籍,學(xué)富五車,他以深厚的傳統(tǒng)文化內(nèi)蘊(yùn)給予書法滋養(yǎng)和促進(jìn)。他以民族大業(yè)為己任,國(guó)家興亡為要?jiǎng)?wù),浩然正氣凝聚,遂見字里風(fēng)骨。在革故鼎新之際,謝無(wú)量拾起傳統(tǒng)文化的精髓,又開啟一代新風(fēng)。

首頁(yè)

首頁(yè) 剪影青羊

剪影青羊