4月26日至10月28日,2024世界園藝博覽會(huì)將在成都舉行。在此期間,將圍繞“公園城市 美好人居”為主題舉辦一屆具有“時(shí)代特征、國(guó)際水平、中國(guó)元素、成都特色的”世界花卉園藝盛會(huì),屆時(shí)將有2000余場(chǎng)豐富多彩的園事、花事、賽事及文藝活動(dòng)。

梳理中國(guó)古典園林的發(fā)展脈絡(luò)不難發(fā)現(xiàn),亭、臺(tái)、樓、閣作為一種常見(jiàn)形式,不僅是園林建筑的一部分,更是中國(guó)文化的重要組成部分。坐標(biāo)青羊,川派園林聚集之地,歷史在這里留下了眾多蜚聲海內(nèi)的名勝與遺存。

世園會(huì)開(kāi)幕在即,讓我們透過(guò)這一座座充滿詩(shī)意的亭、臺(tái)、樓、閣建筑,一起感受青羊穿越歷史時(shí)空的園林浪漫。

青羊?qū)m---八卦亭

青羊?qū)m八卦亭

幾根柱子便撐起整個(gè)建筑,這就是中國(guó)古典園林中的亭。作為中國(guó)古建筑中極具藝術(shù)魅力、豐富多彩的一種園林建筑,它因亭亭玉立,堪稱傳統(tǒng)園林建筑中的“美人”。提到青羊園林中的亭,青羊?qū)m中的八卦亭無(wú)疑是最為精美、堪稱標(biāo)志性的亭類建筑。

現(xiàn)在看到的八卦亭,重建于清光緒年間。占地289平方米,寬約17米,高約20米。其中,亭基三層,頂層為圓形,表示天圓。中間層為八方形,寓意(東、南、西,北、東南、西南、西北、東北)八個(gè)方位的宇宙空間。底層為四方形,表示地方。

八卦亭基面雕塑

中間八方臺(tái)基立面,按八卦圖形的方位,雕刻有天、地、山、澤、雷、風(fēng)、水、火等代表著宇宙萬(wàn)象的各色圖案。亭柱,由十六根高約4.8米,直徑約0.5米石柱鑿立成雙排金柱與檐柱。柱下安放有代表天圓地方八卦形柱礎(chǔ)石,底層安圓形赭色石門(mén)檻。梁、枋、照面、枋木、掛枋、瓦椽、挑枋、垂花、角梁、風(fēng)檐板、掛落、花格窗、門(mén)等建筑構(gòu)建,則為木質(zhì)材料組成。整座亭木石結(jié)構(gòu),相互投榫銜接,不加一栓一楔,可謂川派古典亭類建筑中的集大成者。

在外立面裝飾上,八卦亭除南正門(mén)為太極圖浮雕外,整座建筑在立面造型、色彩、內(nèi)外雕刻、彩畫(huà)圖案等方面,也高度反映出我國(guó)傳統(tǒng)文化的內(nèi)涵。其中,豐富的外檐層,深檐口在外檐柱上安裝挑枋,在挑枋上安典型的四川建筑特色木垂花,在垂花之間安木掛落,上下層屋面翹角使用高高翹起的大刀頭,同時(shí)在檐口建筑構(gòu)件上還安裝有代表八卦符號(hào)的雕刻彩花12套。在彩繪方面,整座八卦亭有太極圖9幅、日月圖案8幅、十二生肖浮雕圖1幅、陰陽(yáng)五行八卦學(xué)說(shuō)圖像159幅。

從立面方面看,整個(gè)亭身以黑色為主調(diào),同時(shí)綴以紅色輔料。如,從雙重檐來(lái)看,上層為黃色琉璃瓦所覆蓋。下層,則是八面為綠色琉璃瓦屋面。因綠色象征水,道教又推崇“上善若水”至上追求。加之,根據(jù)中國(guó)傳統(tǒng)建筑的思想,水在屋面能滅火,能保護(hù)建筑免遭火災(zāi),綠色琉璃脊上燒制的波浪紋浮雕,給整個(gè)象征水的屋面,增加了波浪滔滔的動(dòng)感。

八卦亭琉璃寶鼎

上層屋面中央,安放琉璃葫蘆寶鼎。寶鼎,放在出污泥而不染的蓮花瓣基座上。整座寶鼎,高約3.6米,在陽(yáng)光照耀下蔚為壯觀。

八卦亭檐口龍頭

在八卦亭的每根垂花上,向著八個(gè)不同方位還雕有一個(gè)龍頭。底層檐口,是張口搶寶珠的龍頭。木翹腳,安的是琉璃燒制的青龍。二層外檐口外,每根檐柱挑枋雕刻是木龍頭,每個(gè)挑枋上掛有木垂花并雕一龍頭,每角的木角梁端頭,也雕刻有張口搶珠的龍頭。

八卦亭重檐角

頂層屋面琉璃脊頭處,每根安裝一條昂首欲飛的琉璃燒制青龍。每條龍身盤(pán)旋于亭脊之上,頭部高高抬起,向著屋頂?shù)暮J寶頂。龍身之上,還雕刻有朵朵紫色祥云的圖案。龍口之內(nèi),仔細(xì)觀察,還可以看到有外圓內(nèi)方的銅錢。

八卦亭龍珠楹聯(lián)

除此之外,在八卦亭外檐東、西、南三方有龍柱上還鐫刻有紅底金字的三副楹聯(lián)。南面正方是“西山函關(guān)佛子拜,東來(lái)魯國(guó)圣人參”。取自道家鼻祖老子(李耳)當(dāng)年曾騎青牛西出函谷關(guān),受到佛門(mén)弟子的禮拜,而儒家圣人孔子也曾從東方的魯國(guó)西來(lái)參拜老子,并向他學(xué)禮的歷史典故。西南一副楹聯(lián)則是“無(wú)極而太極,不神以為神”,來(lái)自道家宇宙從無(wú)到有,從無(wú)極到元?dú)饣煲坏奶珮O,然后派生天地萬(wàn)物的宇宙觀。

文化公園---八角亭

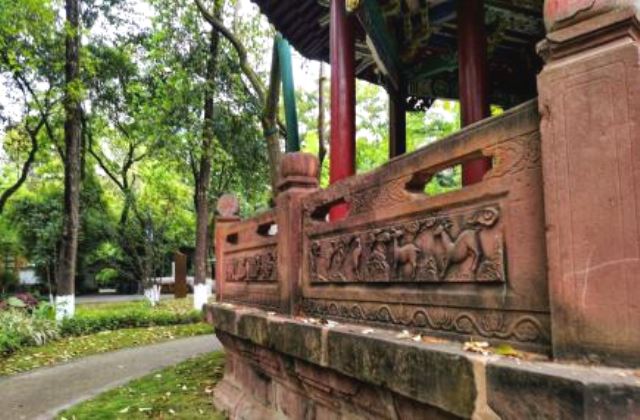

八角亭

八角亭修建于清代初年,本是成都北門(mén)外武曲宮的迎客亭,1972年遷建于此。這種特殊的建筑形式,絕對(duì)是川西建筑的一個(gè)特例。亭子平面呈八角形,有八根朱紅柱子組成八角攢尖頂,再覆以青色琉璃瓦,加上亭字須彌座上刻工細(xì)膩考究、生動(dòng)逼真的花卉、翎毛、走獸以及雕梁畫(huà)棟的彩繪圖案,在一片蔥翠的公園內(nèi)格外引人注目。

根據(jù)《成都園林志》記載:亭東有七級(jí)石梯,南北系八卦及十二生肖圖案,內(nèi)外有8根木柱,亭座四周鑲有十六塊青石欄板,刻有花卉、翎毛、走獸,刻工細(xì)膩考究,生動(dòng)逼真。亭上繪有彩色圖案,極為華麗。亭頂覆蓋著青色簡(jiǎn)瓦,八角亭的建筑、繪畫(huà)、雕刻都很有特色。

八角亭與文保碑

亭外,建筑外觀古樸典雅。走近細(xì)看,亭角翼然。亭頂,覆蓋著青色筒瓦。內(nèi)外八根朱紅亭柱,撐起了一小片八邊形的青灰色之天。亭脊之上,站著原來(lái)是古建筑的“精靈”鴟尾。繞亭一周,內(nèi)側(cè)石檻上,花草樹(shù)木的紋理圖案讓人應(yīng)接不暇。細(xì)細(xì)看來(lái),還有幾個(gè)鶴首圖形混入其中,增添了些許變化。這些石檻雖經(jīng)數(shù)百年風(fēng)雨剝蝕,卻依舊保存完好。

八角亭石欄雕塑

八角亭的另外一個(gè)可觀之處,便是其亭內(nèi)藻井精美絕倫的雕梁畫(huà)棟了。八角亭為單檐攢尖頂雙圍柱結(jié)構(gòu),共有八根金珠和八根檐柱。檐枋上層望板上,共有四層抹角梁支撐結(jié)構(gòu)。俯視地上,石砌的須彌座臺(tái)基的地磚會(huì)給你一個(gè)意想不到的驚喜——地磚是一圈套一圈的八邊形的,形成了類似小說(shuō)中的八卦陣。

八角亭藻井

中間藻井,又是一片未曾見(jiàn)過(guò)的新天地。最中心的明珠——亭頂,放射出八道抹角梁,將藻井一分為八,正好與地面一圈一圈的八邊形磚塊上下呼應(yīng)。抹角梁宛若八道光芒,照耀了四個(gè)內(nèi)接的八邊形承椽枋。

枋下憑欄望,樹(shù)木環(huán)合。亭臺(tái)之內(nèi),柱石環(huán)繞。藻繪璀璨,人處此地,怎能不生懷古之憂思。春花爛漫,亭立此地,怎能不生浪漫之意境。此,亭之魅力,青羊之大美也!

杜甫草堂---少陵碑亭

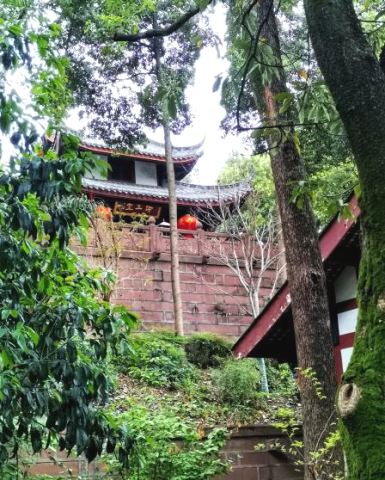

少陵碑亭遠(yuǎn)眺

在工部祠東側(cè),佇立著一座茅草覆頂?shù)谋ぃ瑑?nèi)樹(shù)一通石碑,上鐫刻“少陵草堂”四字,其筆姿渾厚,蒼勁有力,為清雍正帝之弟果親王愛(ài)新覺(jué)羅·允禮所題。

說(shuō)起允禮,大部分觀眾的印象可能來(lái)自《甄繯傳》里的果郡王。從小喜愛(ài)詩(shī)文書(shū)畫(huà)的允禮曾拜謁草堂,揮毫寫(xiě)下“少陵草堂”表達(dá)對(duì)詩(shī)圣的敬仰之情。一位是唐代詩(shī)人,一位是清朝王爺,隔著千年時(shí)光于草堂再會(huì)。

少陵碑亭掩映在蒼林綠叢之中,于秀雅宜人的景色處點(diǎn)綴出一派古韻森然。坐在亭間,春風(fēng)徐徐,竹葉簌簌清響聲如同耳語(yǔ),訴說(shuō)草堂悠久的歷史。

春來(lái)秋往物華逝,乾坤萬(wàn)里一碑亭。如今,少陵碑亭已成為草堂博物館最具代表性的景點(diǎn)之一。觀眾們來(lái)到草堂,總要前來(lái)看看,從中感受那份跨越時(shí)空的相惜之情。

琴臺(tái)路---古琴臺(tái)

琴臺(tái)路南古琴臺(tái)石碑

臺(tái)是一種高起的平臺(tái),通常與亭相連。臺(tái)一般是方形或者長(zhǎng)方形的,用石磚或者木材筑成。臺(tái)的高度和規(guī)模因建筑物的不同而有所差異,在成都城區(qū)中心偏西,有一處古今傳為佳話的“古琴臺(tái)”遺址。琴臺(tái)路南端右側(cè)有個(gè)小花園,設(shè)置有“詩(shī)碑墻”、著名詩(shī)人流沙河題寫(xiě)“古琴臺(tái)”遺址和一張五米長(zhǎng)的石琴雕塑,共同構(gòu)成這條漢代老街一幅音詩(shī)和諧的美雅圖卷。

石琴雕塑

在這條書(shū)寫(xiě)著“琴臺(tái)故徑”的牌坊仿古式大街,除了有古香古色的建筑,還有一處象征司馬相如與卓文君愛(ài)情的雕塑——“鳳求凰”。每個(gè)到成都的人,如果經(jīng)過(guò)這條路,總會(huì)被它的卓爾不群所吸引。“鳳求凰”主題雕塑,是這條街上的標(biāo)志性雕塑。置于長(zhǎng)方型紅色花崗石基座上的雕塑整體呈圓形,是現(xiàn)代人理想中的“鳳求凰”浪漫場(chǎng)面。

鳳求凰雕塑

琴臺(tái)路變成今天這個(gè)樣子的時(shí)間并不長(zhǎng)。自1988年5月開(kāi)始修建,到1989年正式更名算起,它的歷史也不過(guò)才30多年,算是成都非常年輕的城市街道。但是詳考成都的滄桑年輪、城市地理、歷史掌故,琴臺(tái)路無(wú)疑是從漢代成都流傳下來(lái)的最富浪漫色彩的一條古老街道。

因?yàn)閮汕Ф嗄昵埃倥_(tái)路這一帶曾經(jīng)是西漢著名文學(xué)家司馬相如居住過(guò)的地方。琴臺(tái)路里的琴臺(tái),得名自司馬相如撫琴之地。自此之前,成都廣為人知的傳說(shuō)琴臺(tái),則是三洞橋北那個(gè)高約15米、直徑約80米的大土丘。后來(lái)證實(shí),那個(gè)大土堆其實(shí)是前蜀皇帝王建的墓,如今已是永陵博物館。

雖被證實(shí)是個(gè)烏龍,但王建墓一帶以“撫琴”命名的地方早已超過(guò)20個(gè),如撫琴西路為中心,形成的撫琴小區(qū)、撫琴街道辦事處等等。那司馬相如的琴臺(tái)到底在哪呢?《成都城坊古跡考》一書(shū)記載,《蜀中廣記》引王褒《益州記》:“司馬相如宅在州笮橋(笮橋是古時(shí)成都西南門(mén)外有名的索橋,橫跨錦江之上,是李冰所建七橋之一)北百步許。”

青羊?qū)m降生臺(tái)

據(jù)“漢代少城西南發(fā)展圖”所標(biāo)注的笮橋所處位置推斷,相如宅當(dāng)在今琴臺(tái)路南端之東側(cè)、西較場(chǎng)一帶。而琴臺(tái),似應(yīng)在青羊?qū)m中降生臺(tái)處。現(xiàn)琴臺(tái)路同西較場(chǎng)僅數(shù)步之遙,青羊?qū)m也近在咫尺。這就是說(shuō),相如宅和琴臺(tái)就在今琴臺(tái)路旁。

百花潭公園---散花樓

散花樓、滄浪橋與錦江

樓閣,是亭臺(tái)樓閣中的主體建筑,通常是多層的結(jié)構(gòu)。樓內(nèi)設(shè)有樓梯和走廊,以便游人參觀。樓的外觀通常采用仿木結(jié)構(gòu),內(nèi)部則以木質(zhì)裝飾為主,給人一種古樸而又雅致的感覺(jué)。

從琴臺(tái)路的南端走出,在平坦的公路對(duì)面,有一座古香古色的樓閣平地而起,屹立在錦江之畔,讓人望之既驚艷又詫異。驚艷的是這座樓古典古風(fēng)的文化基底,詫異的是它突兀地在高樓大廈間孤零零地守候。

靠近一些,能夠看到這座樓的招牌上,赫然寫(xiě)著“散花樓”三個(gè)字。散花樓,對(duì)于成都而言,既是一個(gè)城市文化地標(biāo),也是一道難舍的城市記憶。它的歷史非常悠久,據(jù)王象之《輿地紀(jì)勝》載:“散花樓,隋開(kāi)皇建,乃天女散花之處。”由此可見(jiàn),歷史中的散花樓始建于隋代,唐代已后更是成為成都重要景觀之一。

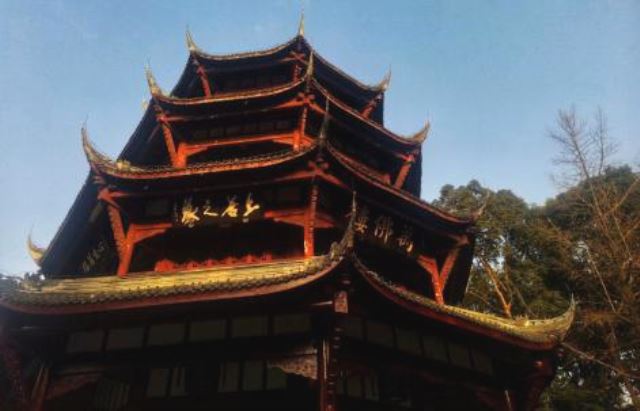

散花樓

“日照錦城頭,朝光散花樓。”散花樓之所以聞名天下,李白的詩(shī)無(wú)疑是重要的“流量密碼”。在這首詩(shī)中,李白通過(guò)對(duì)比、夸張的手法把散花樓的景象生動(dòng)地描繪出來(lái)。李白之后,散花樓早已成了詩(shī)人們競(jìng)相歌頌的焦點(diǎn)。或許正因如此,散花樓成了唐代天下最有名的樓閣之一,這也讓無(wú)數(shù)人對(duì)這座樓以及它的位置產(chǎn)生了無(wú)限的向往。

“萬(wàn)里橋西系黃騮,為君一登散花樓。”——陸游

可知散花樓臨近萬(wàn)里橋,在隋唐時(shí)位于人工湖摩訶池南側(cè)。依考古成果推斷,大致在今天的四川科技館、后子門(mén)體育場(chǎng)一帶。那為何卻出現(xiàn)在琴臺(tái)路南端的錦江之畔呢?

其實(shí)李白并沒(méi)有記錯(cuò),散花樓位置的變化,主要原因是宋末時(shí),四川作為蒙元與南宋的兵鋒膠著之地,成都城也在數(shù)次的戰(zhàn)火中遭受了巨大的破壞,散花樓也未能幸免。到了明代后,成都人重修了散花樓,位置在成都東門(mén)的迎暉門(mén)一帶。不過(guò)明代的散花樓,也未能留存至今。

今天,百花潭公園里的這座散花樓是1993年新建的。上下四層,屬于八角翹檐的樓閣式建筑。朱紅色的花窗透著些許古樸風(fēng)范,與樓下浣花而來(lái)的錦江緊緊相依,為車水馬龍的現(xiàn)代化都市平添了幾分古香古色的氣韻。

杜甫草堂---萬(wàn)佛樓

東有崇麗閣,西有萬(wàn)佛樓。杜甫草堂萬(wàn)佛樓,是2005年在原址基礎(chǔ)上恢復(fù)建成的。原樓為木制四層重檐攢尖式寶頂結(jié)構(gòu),正八邊形,樓頂蓋琉璃瓦,樓內(nèi)供泥塑佛像四尊,壁間繪佛像千余尊,是成都市區(qū)的著名古建筑。

杜甫草堂萬(wàn)佛樓

目前,重建的萬(wàn)佛樓建筑面積為910平方米,共四層,樓高30.7米,正八邊形,重檐四層,并新鑄銅鐘,懸掛樓頂。2004年,在萬(wàn)佛樓重建工程的施工過(guò)程中,發(fā)掘出原址柱礎(chǔ),后經(jīng)多次調(diào)整規(guī)劃設(shè)計(jì),決定仍在原址復(fù)建新樓,將新樓基礎(chǔ)偏移22.5度,對(duì)出土柱礎(chǔ)實(shí)施原址保護(hù)。

我們現(xiàn)在透過(guò)一樓回廊地面玻璃,就可以清楚地看到這些柱礎(chǔ)。重建后的萬(wàn)佛樓復(fù)原了歷史文化名城成都“東有崇麗閣,西有萬(wàn)佛樓”的風(fēng)貌,作為杜甫草堂又一標(biāo)志性建筑和文化旅游新景點(diǎn)被世人所熟識(shí)。

亭、臺(tái)、樓、閣作為中國(guó)傳統(tǒng)建筑的瑰寶,承載了更為豐富的文化內(nèi)涵和歷史記憶。作為我國(guó)傳統(tǒng)園林與建筑中的一種重要建筑形式,透過(guò)八卦亭、八角亭、古琴臺(tái)、散花樓、萬(wàn)佛樓這些坐標(biāo)青羊的園林符號(hào),我們也看到了它們稟賦而來(lái)的浪漫與情懷。

首頁(yè)

首頁(yè) 剪影青羊

剪影青羊