龍,自古即為中華民族的象征。中國人以龍為祖,唯龍是尊。作為神話傳說中的神異動物,龍騰威猛,上天入水,興云降雨,以神秘、剛健、智慧、尊貴的形象根植于每一位中國人的心中,成為威儀通天、澤陂九州的化身。

對于每一位炎黃子孫而言,龍如同黃河與長江,是一種符號、一種情緒、一種血肉相連的情感,更是全球華人的精神圖騰。它充分體現(xiàn)了中華民族連續(xù)性、創(chuàng)新性、統(tǒng)一性、包容性及和平性的精神特質(zhì),展現(xiàn)了中華文明的獨(dú)特魅力。

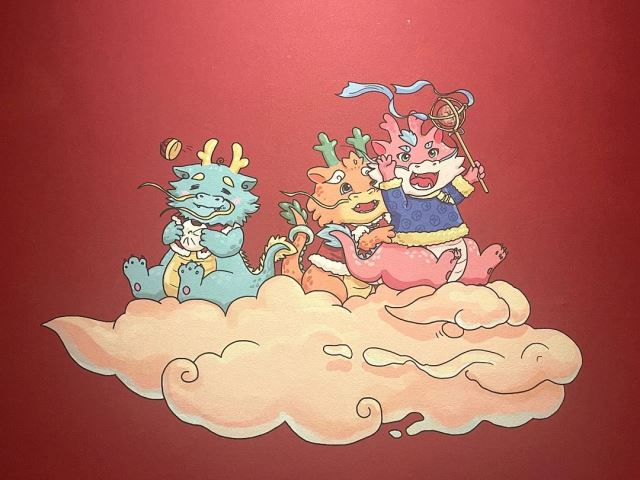

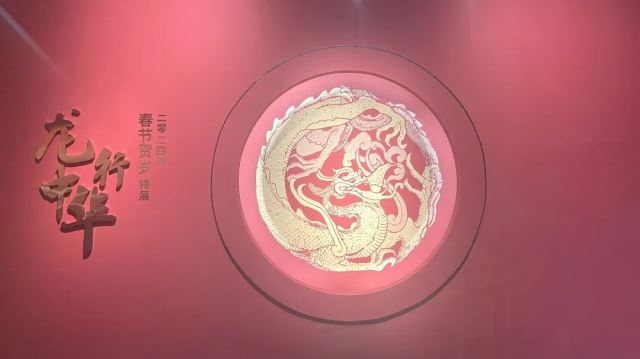

公元2024年是中華傳統(tǒng)十二生肖中的甲辰龍年,四川博物院特別推出“龍行中華”賀歲特展。恭祝各位觀眾朋友在新的一年里壯懷龍馬精神,大展鯤鵬羽翼!

序篇

辰龍迎春

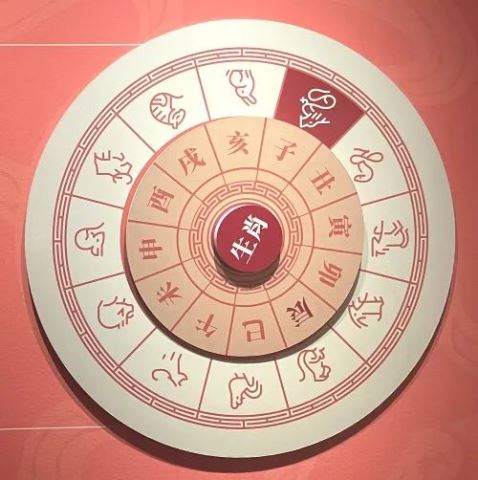

“生肖”也就是人們常說的“屬相”,是古往今來中國人表示出生年份的方式。

中國有十二生肖,由鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬十二種動物組成,分別與十二地支相對應(yīng)。十二生肖也對應(yīng)著一年中的十二個(gè)月,以及一天中的十二個(gè)時(shí)辰。作為中國傳統(tǒng)文化的重要部分,十二生肖的形成反映了早期人類的動物崇拜意識,體現(xiàn)了人與動物的親善關(guān)系。此外,人們還將生肖作為春節(jié)的吉祥物,成為年俗文化的象征。

乾隆款白釉綠龍紋瓷蓋罐

龍在十二生肖中位居第五,與十二地支配屬“辰”,即一天早上的七時(shí)至九時(shí),相傳這是群龍行雨的時(shí)間。每一種生肖都有豐富的寓意和傳說。龍所蘊(yùn)含的自強(qiáng)不息、厚德載物、元亨利貞、進(jìn)德修業(yè)等精神價(jià)值早已滲入中華民族始祖崇拜的文化脈絡(luò),貫穿中華文明多元一體歷史發(fā)展的長河。

中國龍的形象

宋代畫家董羽在其著的《畫龍輯議》里,對龍的形象提出了九似之說。頭似牛,嘴似驢,眼似蝦角似鹿,耳似象,鱗似魚,須似人,腹似蛇,足似鳳。鹿角表示社稷和長壽,牛耳寓意名列魁首,鷹爪表示對勇武的贊美,而魚鱗蛇身婉轉(zhuǎn)飄搖,則象征著生生不息,繁榮昌盛。此后,集眾像于一身的龍的形象延續(xù)至今。

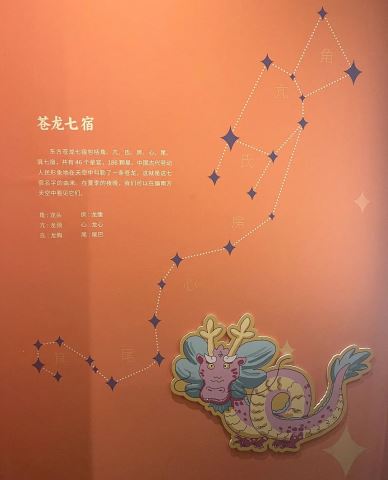

蒼龍七宿

東方蒼龍七宿包括角、亢、氏、房、心、尾、箕七宿,共有 46 個(gè)星官,186 顆星。中國古代勞動人民形象地在天空中勾勒了一條蒼龍,這就是這七宿名字的由來。在夏季的夜晚,我們可以在偏南方天空中看見它們。

角:龍頭 房:龍腹

亢:龍頸 氏:龍胸

心:龍心 尾:尾巴

【唐】八卦十二生肖銅鏡

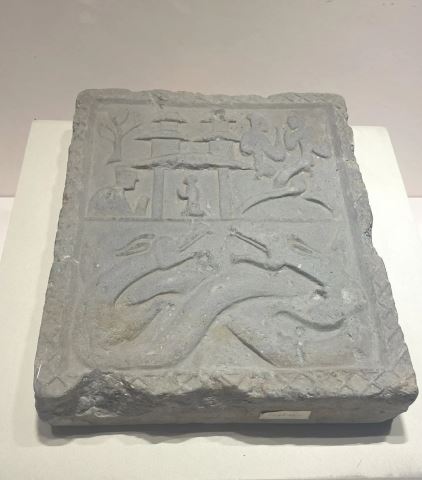

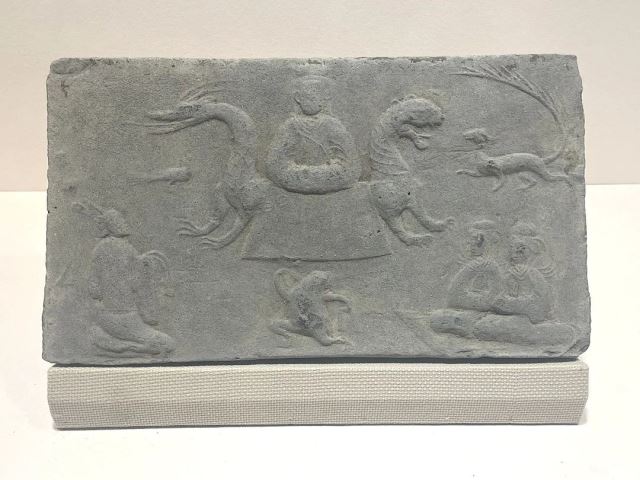

【東漢】伏羲女媧闕雙龍畫像磚

【東漢】龍馬紋磚

第一單元

龍緣起

綠松石龍形器

綠松石龍形器的發(fā)現(xiàn),證明了早在夏代,先民們已經(jīng)把龍作為圖騰來崇拜。

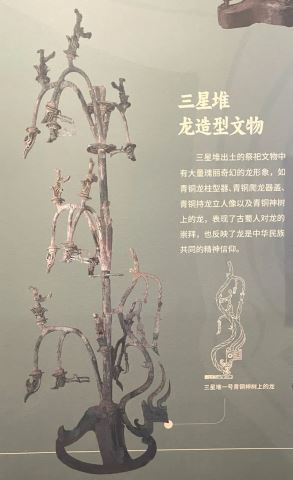

早在石器時(shí)代,龍的形象就廣泛分布于華夏大地。距今 8000年的遼寧查海遺址的巨型石堆塑龍,距今 6000 多年的河南濮陽的蚌塑龍,距今 5000多年的紅山文化玉龍、玉豬龍等都比較具有代表性。這些不同區(qū)域、不同時(shí)期的龍形象各異,帶著原始信仰的印跡成為華夏先民們自然智慧最早的凝聚物之一,從中可以清晰看到中國龍的形象一脈相承,實(shí)證了中華文明多元一體的歷史進(jìn)程。

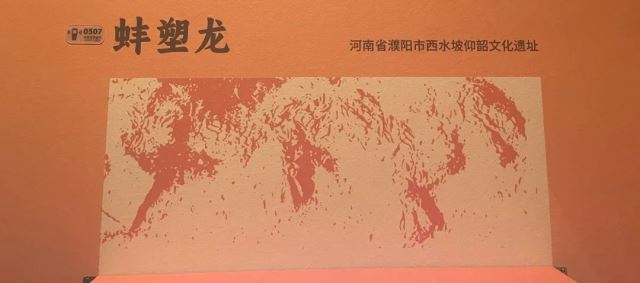

蚌塑龍(河南省濮陽市西水坡仰韶文化遺址)

1987年,河南省濮陽市西水坡仰韶文化遺址發(fā)掘的蚌塑龍,距今約 6400 年,長 1.78 米,寬 0.67 米,昂首曲頸,弓身長尾,前爪扒,后爪蹬,似邀游蒼穹。從中國龍的發(fā)展歷程來看,蚌塑龍的頭部、爪部、尾部以及整體構(gòu)圖,已經(jīng)具備了中國傳統(tǒng)龍的大部分要素,堪稱“中華第一龍”。

第二單元

龍演變

幾千年來,龍的形象并非一成不變,而是一步步從多元走向一體。史前龍紋稚拙多樣,商周時(shí)期龍紋神秘獰厲,秦漢之后,龍紋逐漸定型,隋唐時(shí)期龍紋雍容華貴,宋元時(shí)期龍紋典雅酒脫,明清時(shí)期龍紋精致端莊。龍一直是中國人民傳承和崇尚的重要精神圖騰,表明中華文明的歷史延續(xù)和文化傳統(tǒng)的強(qiáng)大力量。同時(shí),龍的形象和意義在不同歷史時(shí)期和地區(qū)有所變化,體現(xiàn)了中華文明的創(chuàng)新性。這種創(chuàng)新性反映了中華文明的生生活力,使龍文化能夠與時(shí)俱進(jìn),持續(xù)吸引著人們的關(guān)注和熱愛。

神秘獰厲

商周時(shí)期的龍

【商】青銅祭壇零件

【商】銅龍形飾

商周時(shí)期,龍形象滲入到了社會生產(chǎn)、生活的諸多領(lǐng)域,龍的樣式也多了起來,出現(xiàn)了卷曲的蟠龍,蜿蜒游動的夔龍,軀干纏繞的交龍等不同種類。龍紋抽象獰厲,且多出現(xiàn)在祭祀用的青銅器上,體現(xiàn)出王權(quán)的威嚴(yán)。巴蜀青銅器上的夔龍、蟠螭等龍紋深受中原文化的影響,中華文明的一流一脈都在龍形象的塑造上刻下了或深或淺的痕跡。

【商】銅龍首

【商】銅龍形飾

【商周】銅龍首形器(仿制品)

【西周】蟠龍蓋獸面紋銅罍

【戰(zhàn)國】蟠螭紋尖底銅盒

粗獷雄健

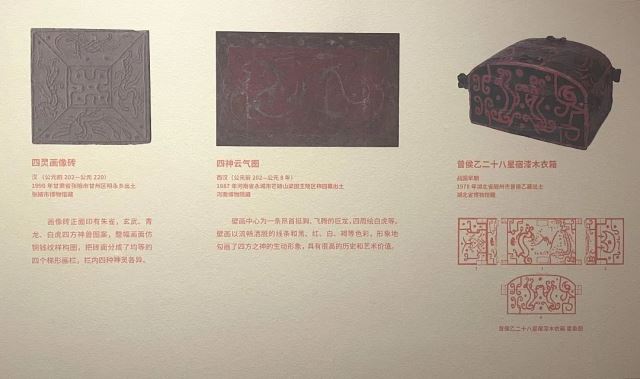

秦漢時(shí)期的龍

【漢】龍虎紋銅鏡

【漢】龍紋銅鏡

秦漢時(shí)期,龍的形象逐漸呈現(xiàn)出相對規(guī)范和定型的趨勢,這也與中國大一統(tǒng)格局進(jìn)程一脈相承。這時(shí)的龍趨于走獸,似虎似馬,軀體較短,頸部較長,尾巴較細(xì)。隨著漢武帝時(shí)絲綢之路的開通和西方求仙的盛行,作為升仙坐騎的龍的形象受到了西域文化和傳統(tǒng)文化的雙重影響,長出了翅膀。特別在四川,帶翼神獸還受到了巴蜀巫術(shù)的影響。

【東漢】西王母龍虎座畫像磚

剛?cè)岵⒋?/span>

魏晉隋唐的龍

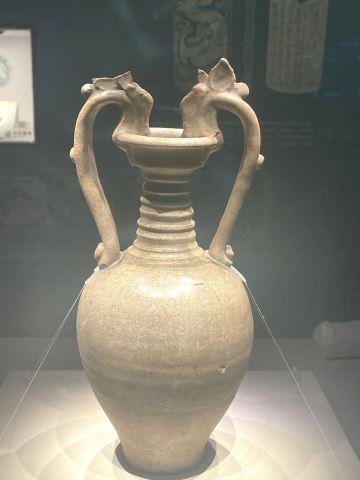

【唐】雙龍瓶

【前蜀】龍紋玉環(huán)

魏晉隋唐時(shí)期,人們注重將龍的形象同器具的實(shí)用功能結(jié)合起來,龍的角分出了枝杈,“龍珠”圖案開始盛行。受佛教影響,唐代有了祭祀龍王的活動。此時(shí)期的龍形象,須發(fā)飄逸、鱗片整齊細(xì)密、體態(tài)矯健有力、眼睛有神、雙角如鹿、爪呈三趾、尾似虎尾,呈現(xiàn)出剛?cè)岵?jì)的特色。

雄奇灑脫

宋元時(shí)期的龍

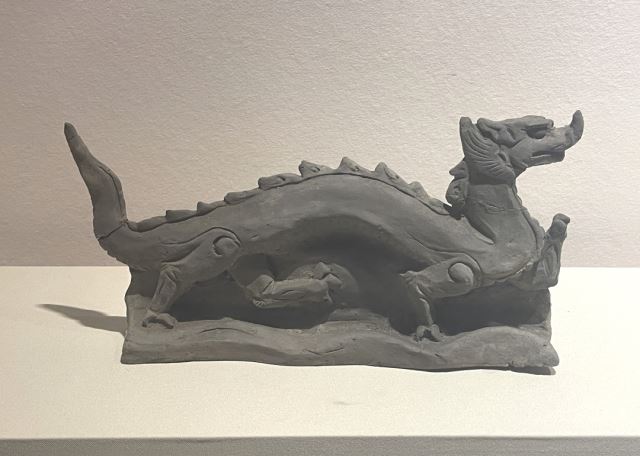

【宋】銅龍

【南宋】龍紋夾層銀杯

【南宋】陶龍

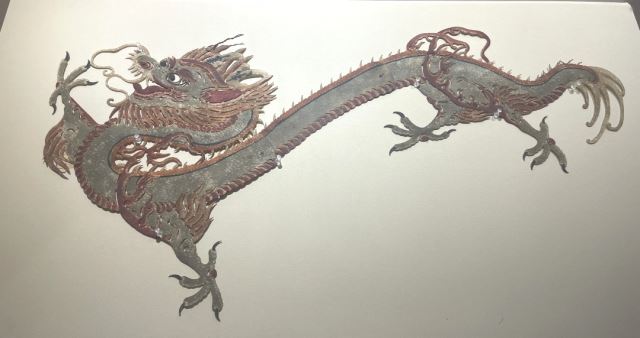

進(jìn)入宋元時(shí)期,蛇身、獸首、有爪、有須的中國龍形象逐漸模式化。龍的鼻子成如意狀出現(xiàn),以增添吉祥意蘊(yùn),并且鹿角、鷹爪、魚鱗、免眼、龍須、龍發(fā)、肘毛、背鰭已經(jīng)完善,動勢奔放,呈S形彎曲,尾巴也改為飄帶狀,呈現(xiàn)出飄逸豪放、雄奇灑脫的藝術(shù)風(fēng)格。此外,通過對早期不同龍形象的總結(jié),人們還將龍細(xì)分成蛟龍、應(yīng)龍、虬(qiú)龍、螭龍、燭龍、蜃龍等類別,并創(chuàng)造了“龍生九子”的神話,共同構(gòu)成了龐大而又繁雜的龍之家族。

九五至尊

明清時(shí)期的龍

【明】龍紋金帶飾

明清時(shí)期,龍紋逐漸成為皇權(quán)顯貴的專屬象征。尤其是在清代,龍的形象演變成封建帝王的標(biāo)志。從外觀到內(nèi)涵,龍紋體現(xiàn)了皇家的尊貴、榮耀、富貴、典雅和威儀,樣式豐富多樣,技法應(yīng)有盡有。

【清】光緒款黃地粉彩云龍紋蓋豆

【清】龍紋披領(lǐng)

【明】雕龍水晶帶鉤

第三單元

龍文化

【現(xiàn)代】蘇州桃花塢 木劃龍鳳套色年畫

在數(shù)千年的文明進(jìn)程中,農(nóng)耕社會的發(fā)展與龍的崇拜相輔相成,成為中國諸多民族的廣義圖騰。人們劃龍舟、祈龍雨、舞龍燈……以此祈求一年的風(fēng)調(diào)雨順;年畫、剪紙、刺繡,亦可隨處看到龍的形象。不同民族和地區(qū)從自己的文化背景中發(fā)展出獨(dú)特的龍文化,并與整個(gè)中華文明相互融合,充分體現(xiàn)了中華文明的統(tǒng)一性和民族團(tuán)結(jié)的精神。同時(shí),龍文化包容地吸納了世界各地文化的元素,展現(xiàn)了中華文明的包容和尊重,在全球范圍內(nèi)獲得了認(rèn)可和喜愛。龍文化的傳播和交流也促進(jìn)了不同國家和民族之間的和平與理解,為構(gòu)建人類命運(yùn)共同體做出了積極貢獻(xiàn)。

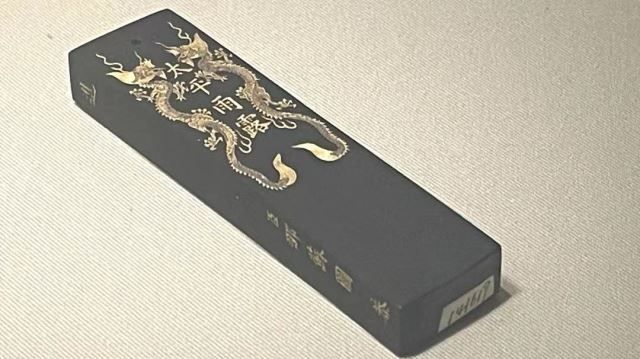

文房龍趣

【清】云龍紋雕漆圓盒

在中國傳統(tǒng)文化中,龍是君子的象征。高才俊逸的風(fēng)度奉為“龍章鳳彩”;雄勁剛健的美文雅稱為“龍文”;科舉會試中選榮稱登上“龍虎榜”;“望子成龍”更是天下父母的普遍心愿。因此,在翩翩君子的書房雅室中,我們常常也能尋見龍的身影。

【清】卷葉貼塑龍瓷水盂

【清】龍耳玉洗

【清】“太平雨露”墨

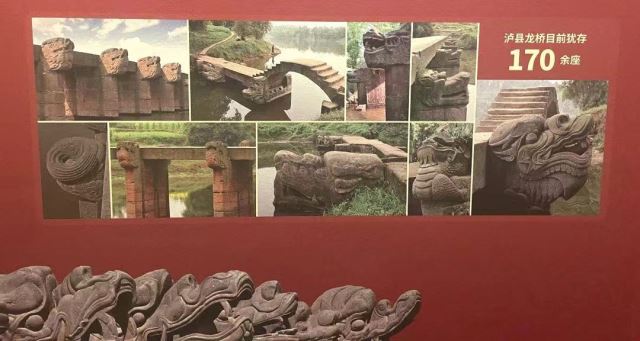

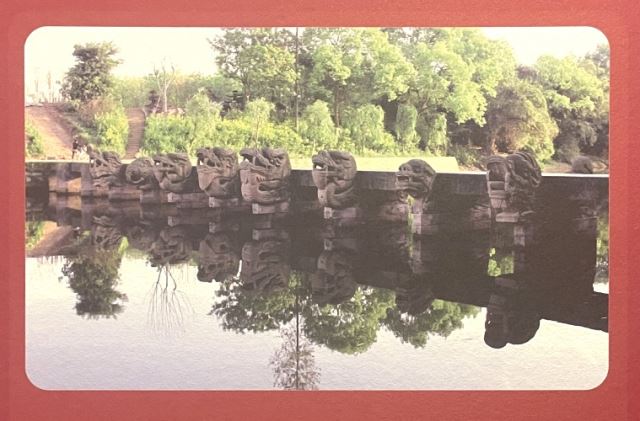

龍橋之鄉(xiāng)

四川瀘縣,亦稱“龍城”。瀘縣境內(nèi)“崇龍”習(xí)俗一直十分盛行,龍橋、龍雕、龍舞是瀘縣“龍文化”的主要內(nèi)容。其中“龍腦橋”為天下龍橋之尊,“雨壇彩龍”享華夏龍舞之范。它們充分展現(xiàn)了勞動人民的聰明智慧和生活情趣。

龍腦橋

中國最大的龍雕石梁板橋

瀘縣龍橋巧妙地利用了石質(zhì)的韌性與剛性,開創(chuàng)了中國立體龍雕造型與橋梁建筑有機(jī)融合的先河。其修建時(shí)間由宋代綿延至今近千年,目前猶存 170 余座。

飛檐走龍

中國古人恪守天人合一、陰陽平衡、五行生克的風(fēng)水理論,與中國營造學(xué)、中國造園學(xué)共同構(gòu)成了中國古代建筑理論的三大支柱。風(fēng)水中龍脈對人心理的影響導(dǎo)致龍形象普遍應(yīng)用在建筑及墓葬裝飾中,通常會采用石雕、木雕、窯冶、彩繪、鑄造等方法制作。龍紋形象成為中國建筑裝飾藝術(shù)中不可多得的瑰寶。

龍紋花錢

龍紋在花錢中的使用非常廣泛、經(jīng)久不衰,直至民國時(shí)期仍是花錢的主要紋飾之一。龍紋花錢也被認(rèn)為具有特殊的神力,可以起到趨吉避兇的作用。因此,古人通常將其作為飾物隨身佩戴,或是作為祥瑞之物饋贈他人。

紙上游龍

【現(xiàn)代】蘇州桃花塢 木刻龍紋套色年畫

每值歲末,各地都有張貼年畫、剪紙的習(xí)俗,以增添節(jié)日的喜慶氣氛,并祈求上天賜予幸福。作為古老的民間藝術(shù),年畫、剪紙與年俗活動緊密結(jié)合,體現(xiàn)了老百姓的生活風(fēng)貌、思想感情和審美趣味。

皮影戲龍

【現(xiàn)代】龍形皮影

皮影戲又稱羊皮戲、人頭戲、影子戲,最早誕生在兩千年前的西漢,興盛于北宋。龍的形象是皮影戲中常見的故事元素。諸多經(jīng)典劇目都與龍有關(guān),如《龍鳳呈祥》《龍宮奇緣》《龍王三太子》等。

龍舟競渡

【近代】彩瓷龍舟

賽龍舟最早的記載可以追溯到戰(zhàn)國時(shí)期。在古代,賽龍舟是一項(xiàng)祭祀龍神的重要儀式,也是一種表達(dá)民間愛國主義情感和紀(jì)念先烈的活動。隨著時(shí)間的推移,賽龍舟逐漸演變成了一種體育競技和文化娛樂活動,在中國傳統(tǒng)文化中占有重要地位。

龍的傳人

龍?jiān)谥袊说木袷澜缰姓加兄匾牡匚唬鳛橹袊俗顬橹匾木駡D騰,其內(nèi)在蘊(yùn)藏著中華民族的精、氣、神,孕育著我們整個(gè)民族的精神風(fēng)格。無論是各族人民還是海外華人都熱衷于在年畫、剪紙、節(jié)慶等添加龍的形象,以此盼望幸福美滿的生活。對于“龍的傳人’的自我認(rèn)同和對龍圖騰的尊重與信仰超越了傳統(tǒng)審美與藝術(shù)的價(jià)值框架,擔(dān)負(fù)起了更重要的民族凝聚的社會作用。

在千百年的歷史長河中,中國龍以東方的獨(dú)特意蘊(yùn),衍化出復(fù)雜多變的藝術(shù)造型,承載著中國人天人合一的宇宙觀、兼容并包的文化觀……從來沒有這樣一種動物,能得到如此多中國人的身份認(rèn)同;從來沒有這樣一種動物,能夠跨越時(shí)空,將五洲四海的炎黃子孫凝聚在一起。它展現(xiàn)了中華民族對于傳統(tǒng)文化的傳承和創(chuàng)新,同時(shí)也傳遞了和平、包容的價(jià)值觀,成為世界文明的重要組成部分。

蘊(yùn)涵著喜慶祥和、繁榮昌盛之意的龍文化,已經(jīng)成為中華民族綿延不息的神圣象征,在交流互鑒中逐漸形成了一種包容、多元,開放的文化價(jià)值體系,彰顯了中華民族精神的內(nèi)核。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊