隨著過年的氣氛越來越濃,“小年”也快要到了。

“小年”被視為忙年的開始,表達(dá)了人們一種辭舊迎新、迎祥納福的美好愿望。在成都,這一天最重要的習(xí)俗莫過于祭灶,也就是祭灶神了。

由于南北各地風(fēng)俗不同,被稱為“小年”的日子也不盡相同,一般在臘月廿三或臘月廿四。一般來說,北方地區(qū)的人們?cè)谂D月廿三過小年;而南方大部分地區(qū),仍然保持著臘月廿四過小年的傳統(tǒng)。“古傳臘月二十四,灶君朝天欲言事。云車風(fēng)馬小留連,家有杯盤豐典祀……”詩人范成大就曾作《祭灶詩》來描述小年時(shí)人們祭灶的情形。

祭灶

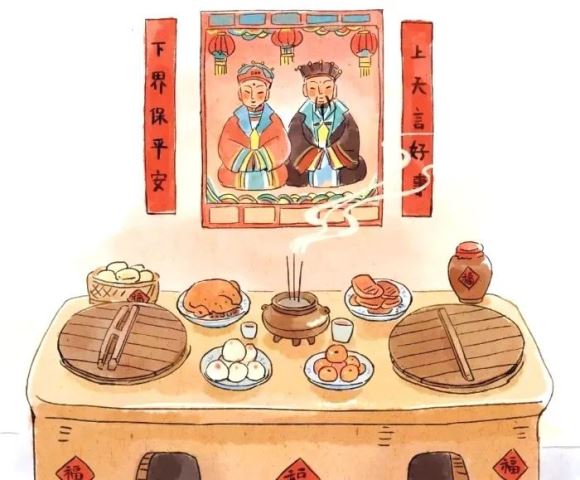

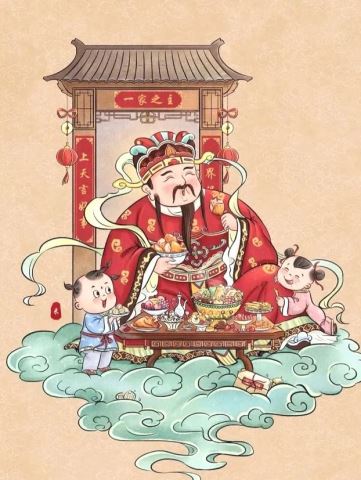

民間祭灶,源于古人拜火習(xí)俗。《釋名》中有載:“灶。造也,創(chuàng)食物也。”灶神的職責(zé)就是執(zhí)掌灶火,管理飲食,后來擴(kuò)大為考察人間善惡,以降福禍。古時(shí),差不多家家灶間都設(shè)有“灶王爺”神位。人們稱這尊神為“司命菩薩”或“灶君司命”,負(fù)責(zé)管理各家的灶火,被作為一家的保護(hù)神而受到崇拜。以前成都的人家,在灶的墻壁上,還貼一張大小一尺見方的灶神的像,在神像上面右邊是灶神公公,左邊是灶神婆婆。

灶君像

“上天言好事,下界降吉祥。”每年的小年夜,家家戶戶的灶神就要上天去,給玉皇稟奏一年來這家人的所作所為。而祭灶,便是送灶王爺上天的儀式。想要安穩(wěn)過個(gè)好年,那自然要想辦法,讓灶王爺上天后“只言好事”。于是乎,老成都人總會(huì)想各種方式來讓灶王爺滿意,以祈求來年的福氣。

據(jù)民俗專家稱,舊時(shí)成都人祭灶,一般選在臘月廿四日,大多是由家中婦女來操辦:祭灶前先把灶臺(tái)抹得干干凈凈,還跟娃娃說不能弄臟,連灶膛里的余灰也掏得一點(diǎn)不留。此外,在祭灶的時(shí)候,還要用特殊的貢品——灶糖和灶馬。灶糖,其實(shí)就是白麻糖,用來祭灶時(shí)就被稱為灶糖。由于白麻糖本身很甜且粘稠,據(jù)說是為了讓灶老爺吃了灶糖后嘴巴被粘住,從而說不出壞話;而灶馬,指的是灶神爺上天時(shí),所乘坐騎吃的馬料,是用一張巴掌大小的新津草紙折成的小包,里面裝著幾顆胡豆、豌豆和幾節(jié)谷草。

白麻糖

當(dāng)灶神吃了灶糖、騎著吃了灶馬的馬上天述職時(shí),民間的春節(jié)慶祝活動(dòng)也就正式拉開了序幕。

灶君廟街

“祭灶”活動(dòng)在成都民間流傳甚廣,足以看出人們對(duì)灶王爺?shù)膼鄞鳌H欢啥既藢?duì)灶王爺?shù)淖鸪绮粌H僅只在“小年”這天體現(xiàn)。

灶君廟街

在青羊區(qū),有一條名為灶君廟街的街道,據(jù)說就是因?yàn)榻稚显性罹龔R而得名。

不過,如今的灶君廟街上的灶君廟早已不存,老街的大部分也都在城市改造之中變成了新式樓房,只是在街西頭還保留了幾十米長的老街——因?yàn)檫@里還有一座清乾隆年間修建的古廟華光寺,清同治年間擴(kuò)建之后改名金沙庵,是成都城內(nèi)著名的尼庵,至今仍然接待著入廟敬香的善男信女。

金沙庵

灶君廟街沒有了灶君廟,“小年祭灶”的活動(dòng)也漸漸被現(xiàn)代人快節(jié)奏的生活所沖擊,已不復(fù)當(dāng)年的盛況。有些傳統(tǒng)在不經(jīng)意間慢慢變成了過去,演化成回憶,但人們還是總會(huì)記得它所代表的含義和蘊(yùn)含其中的真情。就像“小年”這天,與家人共度的美好時(shí)光才是最珍貴的價(jià)值。價(jià)值永存,年年今日,祭灶祈福就是永恒不變的主題。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊