秘魯,全稱秘魯共和國,位于南美洲西部、太平洋東岸,其境內(nèi)平原、河流、高原等地貌共存,安第斯山脈縱貫?zāi)媳薄W鳛槭澜缥拿鞴艊唬佤敁碛杏凭玫臍v史,曾孕育出查文、莫切、瓦里等豐富多元的文化,更誕生了前哥倫布時(shí)代美洲最大的帝國——印加王國

公園12世紀(jì),秘魯南部庫斯科谷地的印加部落開始崛起,并積極向外擴(kuò)張,歷經(jīng)300余年,最終完成了征服整個(gè)安第斯地區(qū)的大業(yè)。在帝國全盛時(shí)期,其疆域南北綿延約4000公里,極其遼闊。作為美洲古代文明的代表之一,印加人留下了大量聞名世界的歷史和文化遺跡,馬丘比丘遺址、莫瑞梯田、印加路網(wǎng)、吉氆記事……不僅展現(xiàn)了印加人在城市建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、天文歷法等方面的非凡智慧,也為豐富世界文明的多樣性作出了重要貢獻(xiàn)。

1月10日,“印加——秘魯安第斯文明特展”在金沙遺址博物館啟幕。該展覽匯集了秘魯考古學(xué)人類學(xué)歷史學(xué)國家博物館、印加博物館等秘魯14家博物館的館藏精品,精選168件/組反映印加帝國和安第斯文明的珍貴展品,在歷史、科學(xué)和藝術(shù)價(jià)值上皆令人震驚。從古老的海岸線到高聳云端的馬丘比丘,展覽將帶領(lǐng)參觀者穿越時(shí)空隧道,透過精美的秘魯古代文物,追尋安第斯文明的歷史印記,領(lǐng)略秘魯古代文明的神秘與輝煌。

安第斯的古老文明

THE ANCIENT CIVILIZATION OF THE ANDES

“安第斯文明”是對(duì)前哥倫布時(shí)期安第斯地區(qū)居民所創(chuàng)造的系列文化的總稱。秘魯位于安迪斯山脈的核心區(qū)域,大約14000年前便有人類在此繁衍生息。公元前6000-前1500年,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逐漸普及,規(guī)模化的村落開始形成,并出現(xiàn)了早期文明,如著名的卡拉爾文化。約公元前1500年開始,隨著陶器的出現(xiàn)、冶金技術(shù)的進(jìn)步、文化藝術(shù)的繁榮,秘魯開啟了其輝煌的歷史進(jìn)程,庫比斯尼克、查文、納斯卡、莫切、迪亞瓦納科、瓦里和西坎等文化相繼出現(xiàn)并發(fā)展壯大,為印加文明的興盛奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

庫比斯尼克與查文文化

(約公元前1300-前500年)

庫比斯尼克和查文文化是秘魯北部的早期文化。約公元前1500年,庫比斯尼克文化繼承卡拉爾文化的精髓并逐步繁榮,在陶器、建筑、骨雕和石雕方面表現(xiàn)卓越,建造了復(fù)雜的大型紀(jì)念性建筑,流行成組彩繪廊柱和泥磚浮雕裝飾。公元前1300年左右,查文文化興起,并最終完成了安第斯地區(qū)的第一次大統(tǒng)一,以雄偉的石構(gòu)建筑和高超的石雕藝術(shù)享譽(yù)世界。兩個(gè)文化交融互鑒,共同鑄就了安第斯文明的根基。

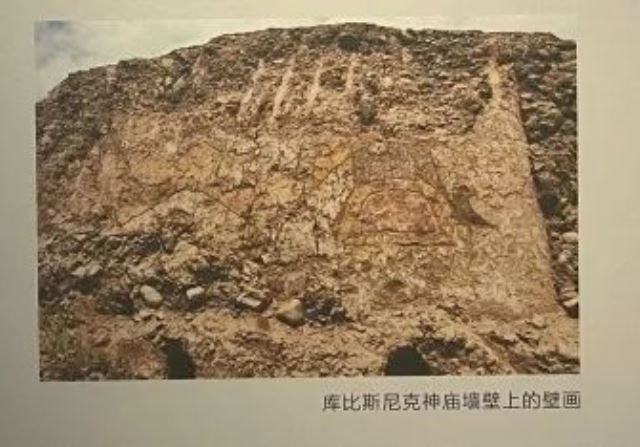

庫比斯尼克神廟遺址

在秘魯西北部發(fā)現(xiàn)了一處庫比斯尼克文化的神廟遺址,其位置靠近河流。神廟的墻壁上裝飾著一幅用赭色、黃色、灰色和白色繪制的大型壁畫,描繪了緊握著一把刀的蜘蛛神形象,這種人獸混合的神靈經(jīng)常出現(xiàn)在庫比斯尼克文化的器物上,可能與對(duì)水神的崇拜有關(guān)。

馬鐙口陶瓶

人臉圓柱形陶碗

人像馬鐙口陶瓶

貓面馬鐙口陶瓶

雕花鳳螺小號(hào)

納斯卡文化

(約公元前100-前700年)

隨著查文文化日漸衰落,安第斯地區(qū)的區(qū)域文化異軍突起,形成多元化格局。其中,秘魯海岸南部的納斯卡文化在對(duì)帕拉卡斯文化的繼承中不斷創(chuàng)新,他們生產(chǎn)出色彩斑斕的陶器,在棉布上織出復(fù)雜精美的圖案,還在荒漠土地中創(chuàng)造了神秘的巨型地畫。此外,納斯卡人還形成了一系列有效的水資源管理技術(shù)和先進(jìn)的農(nóng)業(yè)灌溉系統(tǒng),展示出人類在面臨長期環(huán)境挑戰(zhàn)時(shí)所激發(fā)出的創(chuàng)造力與適應(yīng)力。

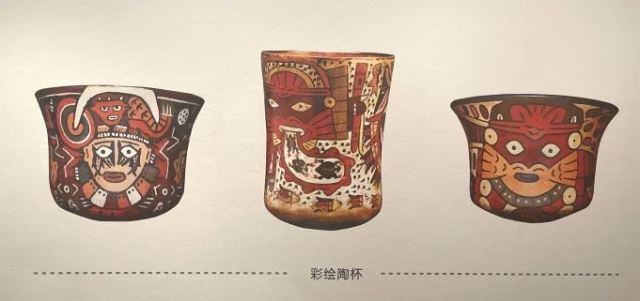

彩繪圖案

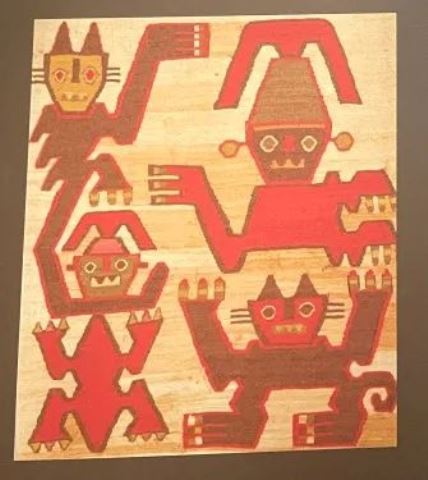

納斯卡文化中的彩繪圖案題材豐富,被譽(yù)為“宗教萬神殿里的圖像詞典”。早期圖案內(nèi)容偏寫實(shí),主要為農(nóng)耕、漁獵、紡織、戰(zhàn)爭(zhēng)、祭祀等日常生活、宗教信仰和圖騰崇拜題材;晚期圖案內(nèi)容則以更加復(fù)雜、抽象的變形題材為主,將神圣與市俗、自然與超自然、人類與動(dòng)物雜糅在一起,給人以無限的想象空間。

莫切文化

(約公元250-800年)

頭箍

公元6世紀(jì),秘魯海岸北部的莫切文化逐漸興盛強(qiáng)大,成為沿海區(qū)域最強(qiáng)勢(shì)的文化,被譽(yù)為安第斯地區(qū)“古典文化盛開的花朵”。莫切文化因發(fā)源于莫切河谷而得名,他們高度重視農(nóng)業(yè),開墾耕地,興修水利,不僅建造了大規(guī)模的水渠灌溉系統(tǒng),還修建了著名的太陽神廟、月亮神廟等大型土坯建筑。莫切人將對(duì)神靈的崇拜融入藝術(shù)創(chuàng)作,在制陶、冶金和紡織等方面成績斐然,其制作的肖像容器和細(xì)繪紋陶器在整個(gè)安第斯文明中獨(dú)樹一幟。

祭祀用金杯

月亮神廟

月亮神廟是莫切人的宗教祭祀中心,也是莫切上層階級(jí)的墓地,這里的彩繪壁畫展現(xiàn)了莫切人進(jìn)行大型祭祀的場(chǎng)景。神廟體現(xiàn)了莫切建筑的典型特征:多層結(jié)構(gòu)、傾斜的屋頂和坡道入口。

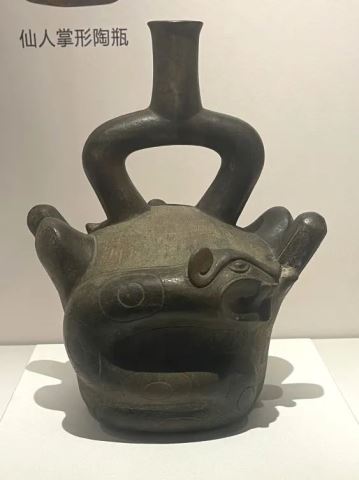

莫切陶器

迪亞瓦納科文化

(約公元前500-公元1100年)

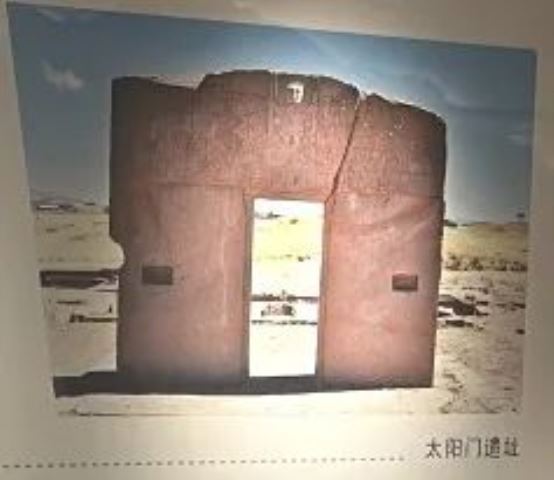

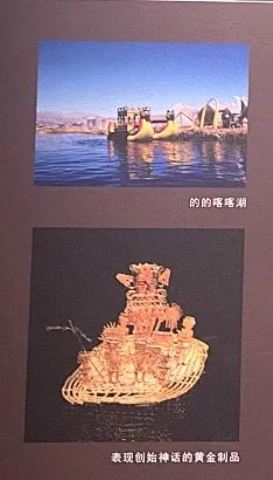

6世紀(jì)晚期,由于氣候異常,安第斯地區(qū)出現(xiàn)了大面積的人口遷移,引起了社會(huì)格局的深刻變化。8世紀(jì),身處的的喀喀湖盆地及周圍高原的迪亞瓦納科人,通過宗教傳播和軍事征服,建立了多個(gè)殖民地,并逐漸發(fā)展成安迪斯山脈中南部最具影響力的文化中心。迪亞瓦納科文化以農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),已經(jīng)開始使用青銅器,在陶器制作工藝上也有了長足進(jìn)步,其最引人注目的是石頭建筑和雕塑,如著名的“太陽門”,先進(jìn)的石工技藝深深影響了后來印加的石造建筑。

太陽門

太陽門位于迪亞瓦納科古城遺址,其中央被鑿?fù)ǔ砷T洞,門楣有精美浮雕,中間的神像頭戴羽冠,兩手持物。專家推測(cè)其與歷法相關(guān),人們可根據(jù)太陽照射在門上的不同位置確定不同月份,從事相應(yīng)的農(nóng)業(yè)活動(dòng)。據(jù)記載,每年9月21日,清晨第一縷陽光會(huì)準(zhǔn)確無誤地穿過石門中央。

瓦里帝國

(約公元650-1000年)

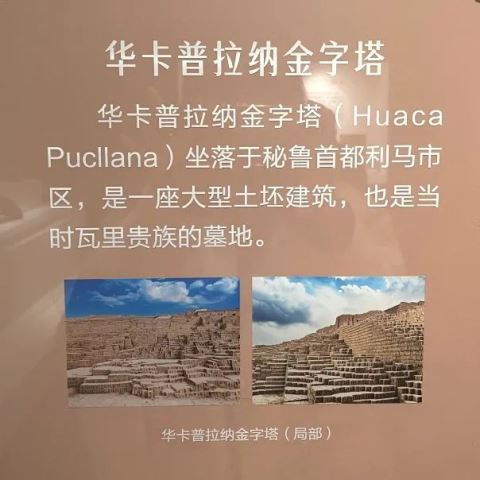

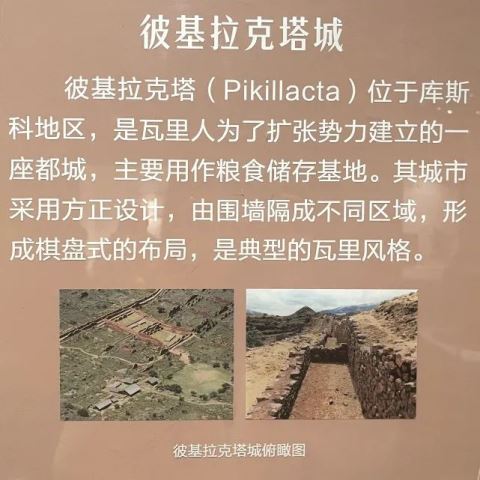

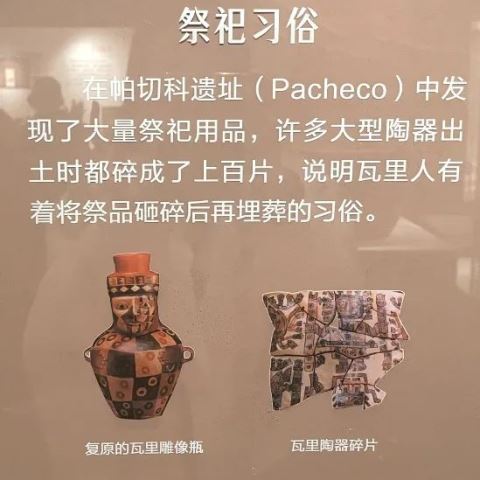

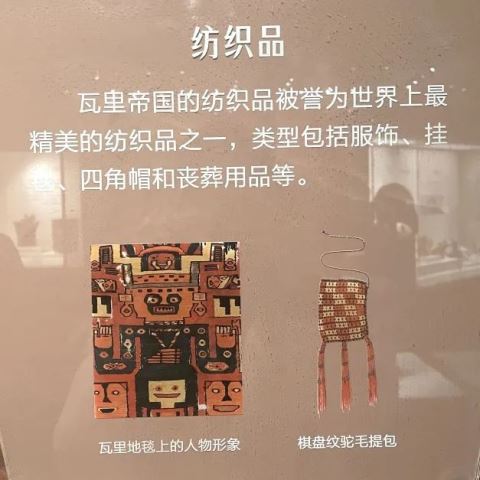

7世紀(jì)晚期,瓦里帝國通過兩次大規(guī)模擴(kuò)張控制了秘魯沿海和高地的大部分地區(qū),成為8-10世紀(jì)在秘魯占主導(dǎo)地位的帝國。瓦里人創(chuàng)造了璀璨的文化,突出表現(xiàn)在城市設(shè)計(jì)方面,不僅取代了之前以祭祀為中心的城市布局,而且更加強(qiáng)調(diào)城市的管理運(yùn)行職能,這也是新興帝國強(qiáng)大軍事力量的象征。此外,水利事業(yè)也得到了前所未有的發(fā)展,各大城市都有規(guī)模宏大的運(yùn)河網(wǎng)絡(luò)。瓦力工匠還制作了大量彩陶和精美的紡織品,見證了帝國文化的絢爛多姿。

西坎文化

(約公元750-1375年)

西坎文化,又名蘭巴耶克文化,因其中心位于秘魯北部的蘭巴耶克河谷而得名。西坎文化融合了莫切與瓦里文化的特征,依靠海岸豐富的土地和物產(chǎn)資源,于10世紀(jì)嶄露頭角,控制了秘魯沿海的廣大地區(qū),成為可與瓦里帝國和迪亞瓦納科文化相抗衡的勁敵。西坎人創(chuàng)造了灌溉農(nóng)耕的生產(chǎn)方式,并擁有非常精湛的金屬冶煉技術(shù),可進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn),優(yōu)質(zhì)的金屬制品也助推了遠(yuǎn)途貿(mào)易的發(fā)展,為安第斯文明帶來了史無前例的進(jìn)步。

羅洛神廟

羅洛神廟是在西坎首都發(fā)現(xiàn)的六座大型神殿家之一,其周圍建有宗族墓地和貴金屬作坊,出土了大量頭飾、耳飾和面具等金屬制品,體現(xiàn)了其精湛的冶金技術(shù)。西坎社會(huì)內(nèi)部階級(jí)差異明顯,只有貴族可使用黃金制品,平民則使用由砷銅制作的實(shí)用工具。

左:耳飾;

右:錘揲紋凱羅杯

西坎神

西坎人將莫切神話動(dòng)物與瓦里主神結(jié)合,創(chuàng)造了獨(dú)特的宗教藝術(shù)形象,并將其用作各類工藝品和建筑浮雕的圖案。西坎主神是西坎宗教中地位最高、無所不能的神,被認(rèn)為控制著西坎人的生命和財(cái)富。它通常有獨(dú)特的上翹眼睛,一手拿杜米刀,一手持戰(zhàn)俘首級(jí),背上的翅膀象征著力量,身邊常見對(duì)稱的神話動(dòng)物或人類侍從。

印加帝國的輝煌史詩

THE GLORIOUS EPIC OF THE INCA EMPIRE

“印加”,意為“太陽之子”,原指帝國的最高統(tǒng)治者,后引申為對(duì)整個(gè)帝國的統(tǒng)稱。公元12世紀(jì),印加部落在秘魯庫斯科谷地附近定居,通過迅速的擴(kuò)張,逐步征服了其他部落,打破了安第斯地區(qū)文化分立的局面,建立起古代美洲最強(qiáng)大的帝國,制定了較為完備的政治、軍事和司法體系。

15世紀(jì)中葉到16世紀(jì)初,在繼承和融合安第斯各地區(qū)優(yōu)秀文化的基礎(chǔ)上,印加帝國發(fā)展成為美洲最大的文明中心之一。它不僅擁有發(fā)達(dá)的農(nóng)業(yè),在建筑、制陶、治金、以及紡織、醫(yī)學(xué)和歷法等方面都達(dá)到了美洲文明的新高峰,成為與瑪雅文明阿茲特克文明齊名的“美洲三大文明”之一。

圖帕克·印加·尤潘基的肖像

發(fā)展歷程

根據(jù)神話傳說,印加人起源于曼科·卡帕克時(shí)代,其祖先來自的的喀喀湖,活動(dòng)范圍主要在庫斯科谷地及其周圍地區(qū)。約1200-1438年間,印加處于部落聯(lián)盟階段,初期的八個(gè)統(tǒng)治者實(shí)際上是聯(lián)盟大酋長,從第九位開始才有真正可考的歷史。1438-1533年,印加人通過武力征服、和平同化、政治聯(lián)姻等方式迅速崛起,逐步發(fā)展成為幅員遼闊的中央集權(quán)奴隸制國家,建立起一個(gè)地跨現(xiàn)今秘魯、玻利維亞、厄瓜多爾、智利和阿根廷五國版圖的龐大帝國。

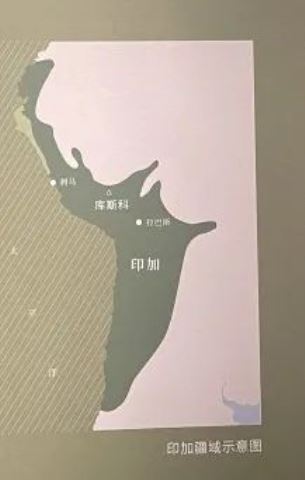

四方之地

印加人稱自己的帝國為“塔萬廷蘇尤”( Tawantinsuyu ),即四方之地。1438年,印加王帕查庫蒂建立了帝國,此后,帕查庫蒂及其繼任者不斷將周邊部落納入自己的版圖之下。到全盛時(shí)期,印加已發(fā)展成北至今厄瓜多爾的帕斯托、南至今智利馬烏萊河、西至太平洋、東至今玻利維亞中部,面積約100萬平方公里,人口約1000萬的強(qiáng)大王國。

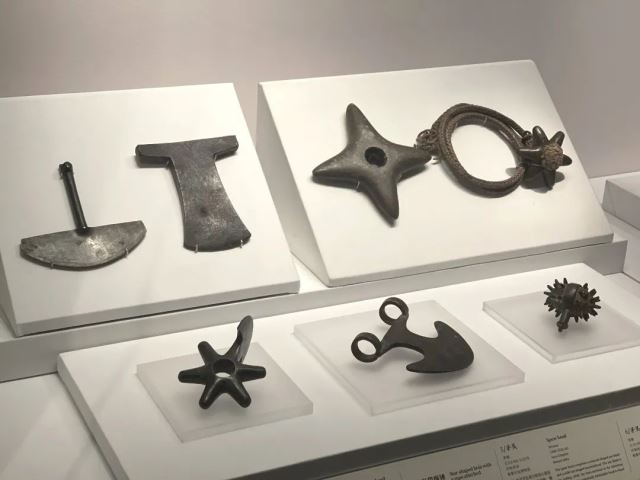

武器裝備

安邦之策

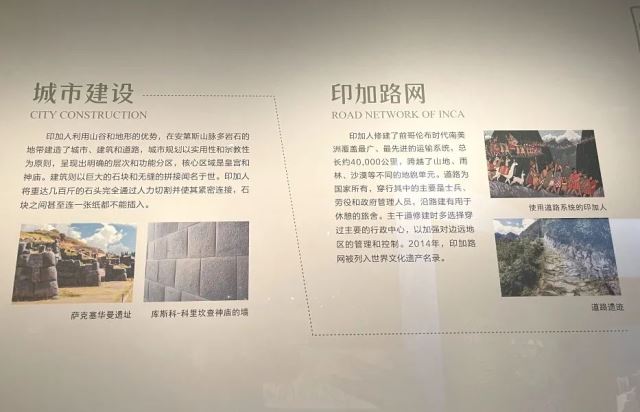

印加帝國被劃分為四個(gè)蘇尤(行政區(qū)):西北部的欽查蘇尤、西南部的科利亞蘇尤、南部的孔德蘇尤和東北部的安蒂蘇尤。印加王和高級(jí)官吏以庫斯科為中心,總領(lǐng)全國事務(wù),實(shí)行嚴(yán)格的等級(jí)劃分和區(qū)域管控制度。他們不僅修建了便利的交通網(wǎng)絡(luò),還將標(biāo)志著權(quán)威的建筑擴(kuò)展到被征服的區(qū)域,以表明權(quán)力所抵達(dá)的邊界,既維護(hù)了統(tǒng)治階級(jí)的利益,也實(shí)現(xiàn)了社會(huì)的有序發(fā)展。

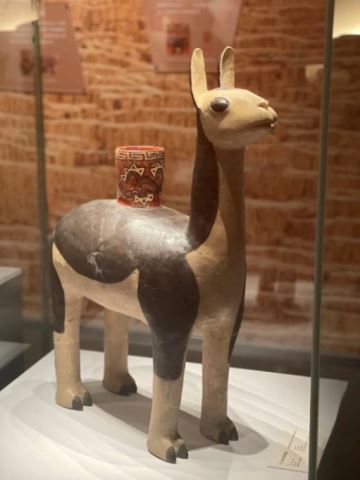

社會(huì)經(jīng)濟(jì)

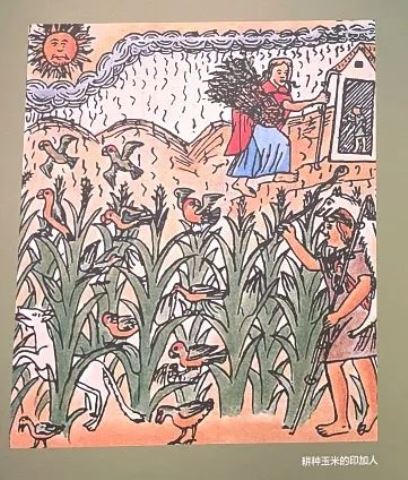

印加帝國的經(jīng)濟(jì)以農(nóng)業(yè)為支柱,國家控制土地、勞動(dòng)力和生產(chǎn),通過土地耕作和畜牧養(yǎng)殖相結(jié)合的模式,為社會(huì)發(fā)展提供了充足的糧食、纖維和其他必需品。印加人在農(nóng)業(yè)上貢獻(xiàn)巨大,人工栽培了約40余種農(nóng)作物,包括玉米、馬鈴薯、藜麥、番茄等。帝國的手工業(yè)也非常發(fā)達(dá),制陶和金屬加工等技術(shù)已有相當(dāng)水準(zhǔn),有著熟練的手工工匠,生產(chǎn)的工藝品在帝國和周邊地區(qū)廣泛流通。農(nóng)業(yè)和手工業(yè)等經(jīng)濟(jì)部門積累的財(cái)富,為帝國的安定和繁榮奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

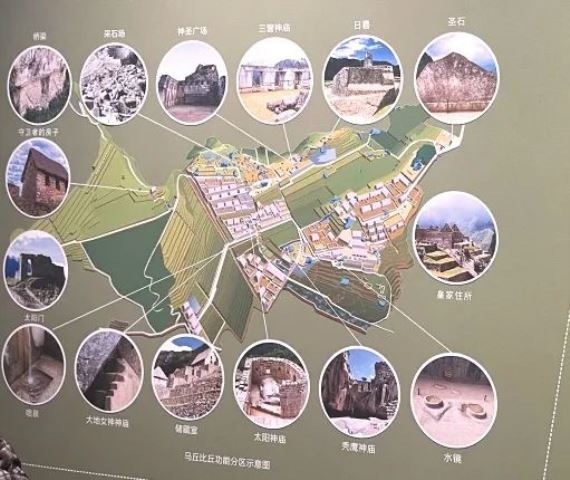

馬丘比丘

馬丘比丘位于庫斯科西北,意為“古老的山”也被稱作“失落的城市”,有學(xué)者認(rèn)為它是當(dāng)時(shí)印加貴族的行宮,也是印加路網(wǎng)中重要的樞紐點(diǎn)。整座城市隱匿于海拔2000多米的崇山峻嶺之中,占地面積約40公頃,由150多座建筑物組成,分為居住區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)兩部分。居住區(qū)西部地勢(shì)較高,為“上城區(qū)”,神廟、宮殿和貴族宅第聚集于此;東部地勢(shì)較低,為“下城區(qū)”,分布著普通住宅、倉庫和其他設(shè)施。1983年,馬丘比丘被列入世界文化遺產(chǎn)名錄。

黃金雕像

文化藝術(shù)

除了建筑、道路和梯田等有形的文化遺產(chǎn)之外,印加人在紡織、音樂、宗教、醫(yī)學(xué)和歷法等領(lǐng)域也取得了豐碩的成果。服飾藝術(shù)在印加文明中占據(jù)著重要地位,其編織技法和圖案符號(hào)在安第斯地區(qū)傳承至今,形成了獨(dú)特的審美體系。他們創(chuàng)造了復(fù)雜多樣的樂器,豐富了音樂的表達(dá)形式;在醫(yī)療領(lǐng)域也有所發(fā)展,其中穿顱術(shù)在當(dāng)時(shí)處于世界領(lǐng)先的地位。在原始神話和多神崇拜的交織影響下,他們建構(gòu)了完整的信仰體系,并滲透到生活的方方面面。

配飾

在印加,珠寶首飾制作已經(jīng)走向?qū)I(yè)化,工匠們選用不同類型的材料來制作特殊的珠寶,最常見的有金、銀、銅、木材、羽毛、貝殼和寶石等。印加王、皇室成員、牧師和政府官員每天都會(huì)佩戴耳環(huán)、項(xiàng)鏈、手鐲等飾品。平民只有在宗教儀式和慶典活動(dòng)等特殊場(chǎng)合才會(huì)使用。最有趣的飾品是耳環(huán),當(dāng)?shù)厝藢⒋蠖湟暈槊利悺⒏哔F的象征,拉長的耳垂和耳飾象征著貴族的身份地位。

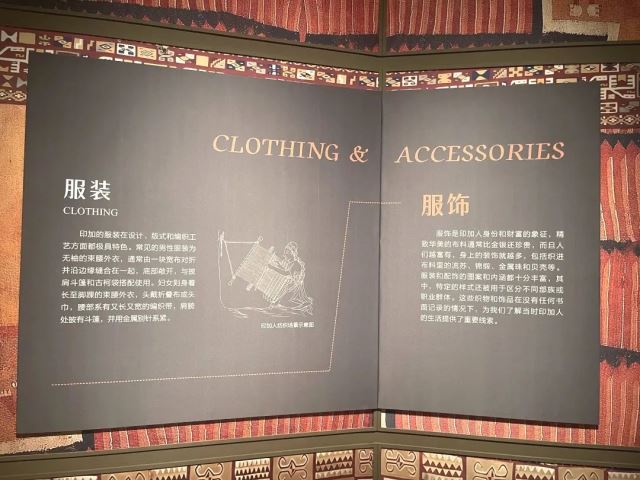

服裝

印加的服裝在設(shè)計(jì)、版式和編織工藝方面都極具特色。常見的男性服裝為無袖的束腰外衣,通常由一塊寬布對(duì)折并沿邊緣縫合在一起,底部敞開,與披肩斗篷和古柯袋搭配使用。婦女則身著長至腳踝的束腰外衣,頭戴折疊布或頭巾,腰部系有又長又寬的編織帶,肩膀處披有斗篷,并用金屬別針系緊。

宗教

印加人崇拜祖先和自然力量,認(rèn)為太陽、月亮、星辰、山川、河流、動(dòng)植物等都有對(duì)應(yīng)的神祇,每個(gè)神祇都有各自的職責(zé)和作用。在不斷征服外邦的過程中,印加人還接納了各地信奉的諸神,并將其宣布為印加的王室諸神,迎進(jìn)庫斯科的“萬神殿”。印加的宗教祭祀儀式種類繁多,在春分、夏至、秋分、冬至的活動(dòng)最為隆重,供奉的祭品有家禽家畜、蔬菜瓜果,有時(shí)還包括動(dòng)物脂肪、上等貴族想用的古柯葉和精致衣物等。

音樂

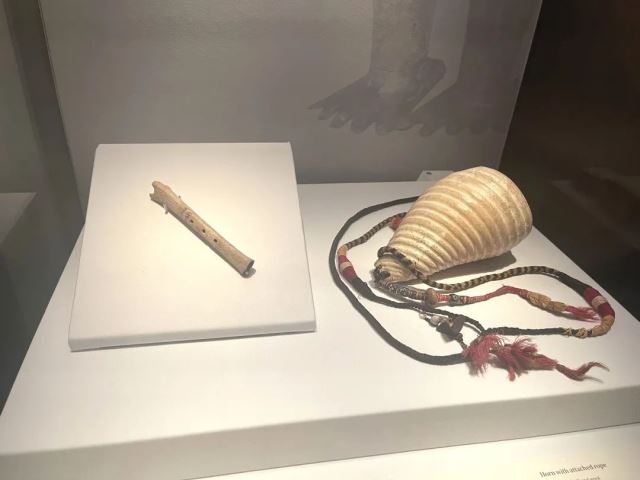

印加人喜愛歌舞,他們熱衷于以歡快的音樂和動(dòng)感的舞蹈慶祝節(jié)日、豐收和宗教慶典。從歷史文獻(xiàn)和出土文物來看,印加人有一系列的打擊和吹奏樂器。打擊樂器以響鈴和鼓為主,響鈴一般系在膝蓋之下,在跳舞時(shí)用于打拍子,而勞動(dòng)時(shí)則常以擊鼓來激勵(lì)人們的生產(chǎn)情緒,活躍氣氛。吹奏樂器有排簫、笛子和螺號(hào)等,通常用貝殼、葫蘆和木頭制成。

為了尋找神話中的“黃金國”,西班牙人于16世紀(jì)初踏上了這片今天稱之為“秘魯”的土地。正值鼎盛的印加帝國在極短時(shí)間內(nèi),為幾百名西班牙人所征服,這為整個(gè)安第斯地區(qū)帶來了至為深遠(yuǎn)的巨大影響。印加帝國雖然消失了,但秘魯古代文明的燦爛畫卷仍然閃耀于世界歷史長河之中,秘魯人關(guān)于歷史的記憶依然傳承至今。與此同時(shí),悠久燦爛的秘魯古代文明也在更為廣闊的世界文化格局中,在新的融合與發(fā)展機(jī)遇下,恒久地展現(xiàn)著文化精神的韌性和魅力。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊