在成都醬園公所街,曾經(jīng)誕生了一名女革命戰(zhàn)士,名叫胡蘭畦。

胡蘭畦

不平凡的“梅小姐”

胡蘭畦出生于1901年,從小接受了良好的家庭教育。1919年,她受到新思想鼓舞,投入“五四”愛國運動中。第二年冬天,胡蘭畦從成都毓秀女子師范學校畢業(yè)。經(jīng)父母安排,她嫁給了經(jīng)商的表哥楊固之。兩人志趣相差太遠,她常常有“燕雀安知鴻鵠之志”的遺憾,婚后不久便從成都逃到川南巴縣女學當了一名教員,自己開始獨立謀生。1923年,經(jīng)過親友的證明,胡蘭畦和楊固之離婚。

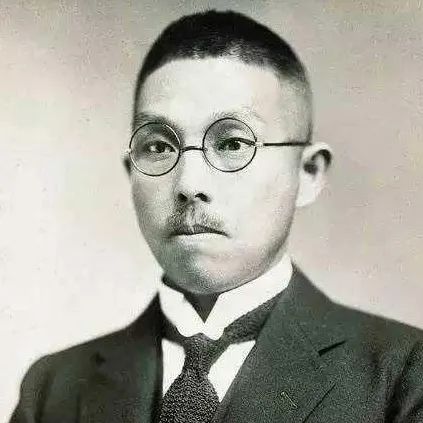

軍閥楊森

胡蘭畦外貌出眾,但又并未因此迷失立場與志向。四川軍閥楊森,見到胡蘭畦后,被她的才貌所驚艷,視她為“紅顏知己”。楊森的四姨太田衡秋,與胡蘭畦為同學。楊森讓他的四太太田衡秋代他向胡蘭畦求過婚,被她拒絕。作家茅盾聽女友秦德君轉(zhuǎn)述此事后,就寫出了他的第一部長篇小說《虹》,書中嬌美而剛毅的女主人公梅行素,便是以胡蘭畦為原型的。書中關(guān)于梅行素有這樣的敘述:“在過去四年中,她驟然成為惹人注意的‘名的暴發(fā)戶’,川南川西知有‘梅小姐’,她是不平凡的女兒,她是虹一樣的人物,然而她始愿何嘗及此,又何嘗樂于如此,她只是因時制變地用戰(zhàn)士的精神往前沖!她的特性是‘往前沖!’”。

茅盾《虹》

1922年5月4日,胡蘭畦加入惲代英在瀘州組織的馬克思主義研究會。受進步思想的影響,1923年,胡蘭畦還與辛亥革命以來另一位傳奇女性杜黃一道發(fā)起組織了四川婦女聯(lián)合會,并先后參與籌備川南女界聯(lián)合會、成都婦女公會等活動。1924年,胡蘭畦作為四川女界代表,赴上海參加全國學聯(lián)第六屆代表大會。

結(jié)識好友

1922年,從法國勤工儉學回來的陳毅擔任了重慶《新蜀報》的主筆,寫出了思想激進的大量詩文,指點江山,激揚文字,抨擊時政,激濁揚清,在四川知識界特別是青年學生中產(chǎn)生了廣泛的積極影響。胡蘭畦受到其鼓舞,直接到報館尋找陳毅,成為摯友。

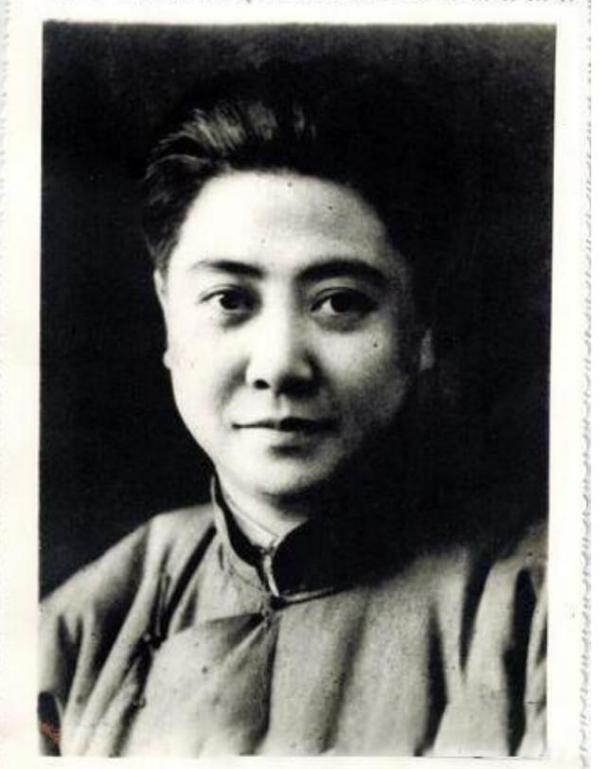

年輕時期的陳毅

1925年3月,經(jīng)人介紹,胡蘭畦和川軍青年軍官、川軍第三師政治部副主任陳夢云結(jié)婚。1926年春,胡蘭畦和陳夢云奔赴當時的革命中心廣州。在廣州,胡蘭畦結(jié)識了周恩來、李富春等中共代表人物,也結(jié)識了中國國民黨左派領(lǐng)袖、孫中山的親密助手廖仲愷的夫人何香凝女士。

何香凝

1926年秋,在北伐戰(zhàn)爭高潮中,胡蘭畦離開以何香凝為部長的中央婦女部,前往北伐戰(zhàn)爭前線,同時加入了黃埔軍校武漢分校,成為了首批231名女兵中的一員,與游曦、趙一曼、胡筠被譽為黃埔軍校“四大女杰”。

胡蘭畦

在中央軍校期間,胡蘭畦見到了好友陳毅。1927年4月的一天,陳毅約胡蘭畦到武漢黃鶴樓的一個飯館吃飯。席間,陳毅問:“你到軍校有幾個月了,入黨了嗎?”胡蘭畦回答說:“還沒有。我向黨組織申請過,但是李淑寧(即趙一曼)讓我與陳夢云離婚,與他切斷經(jīng)濟聯(lián)系。但我曾對陳夢云說過,只要他永遠革命,我就永遠不和他分離。現(xiàn)在,我怎么能無緣無故與他離婚呢?”陳夢云是舊軍閥的軍官,當時對與舊軍閥有聯(lián)系的人,中共黨組織接納時是很謹慎的。對此,陳毅表示理解。他后來曾為胡蘭畦入黨的事情找過女生隊黨小組負責人李淑寧,也沒解決胡蘭畦的入黨問題。

宋慶齡

1929年,胡蘭畦以江西省救濟院孤兒所兼婦女教養(yǎng)所主任的名義,赴歐洲考察社會救濟事業(yè)。1930年,胡蘭畦抵達德國后,與何香凝、廖承志母子倆共居一所。同年,經(jīng)成仿吾介紹,胡蘭畦加入中國共產(chǎn)黨,被編入德國共產(chǎn)黨中國語言組。不久,宋慶齡來到德國,通過何香凝,胡蘭畦認識了宋慶齡。

被捕入獄

1931年7月,宋慶齡的母親逝世,她要回國奔喪,要胡蘭畦陪她一起回國,并承諾會資助胡蘭畦再回德國求學。同年10月,宋慶齡通過美國進步記者史沫特萊和陳翰笙的幫助,送胡蘭畦再度赴德繼續(xù)學習。

陳瀚笙

當時在德國的中國留學生大部分受國民政府駐德大使館控制,他們力圖把抗日救國納入擁蔣反共的軌道。其中的共產(chǎn)黨成員,受中共駐共產(chǎn)國際代表團王明等人的影響,對反法西斯統(tǒng)一戰(zhàn)線的意義理解不夠,以極左的宗派情緒對待宋慶齡、何香凝等國民黨左派領(lǐng)袖,散布流言蜚語。

在這種背景下,陪同宋慶齡回國奔母喪的胡蘭畦在再返回柏林時,被德共中國語言組柏林小組開除黨籍。若干年后在復查時才知道,當時胡蘭畦被誣控了多項罪名,其中主要一條就是她護送“國民黨大官”(指宋慶齡)回國,盡管她的擔負這一任務(wù)事先是經(jīng)黨組織同意的。

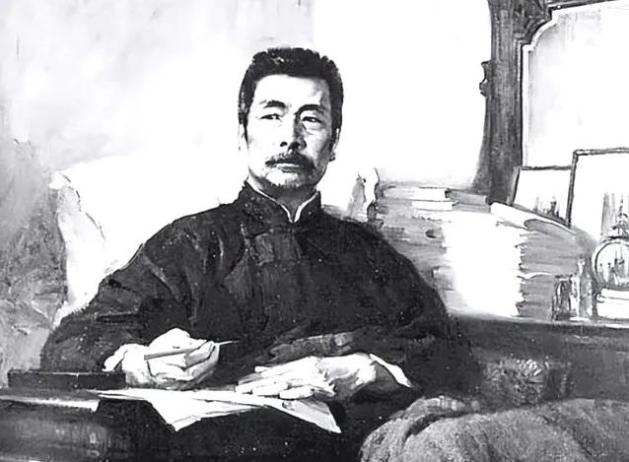

魯迅

1932年12月,根據(jù)德國共產(chǎn)黨的決定,胡蘭畦在柏林體育館舉行的反法西斯大會上發(fā)言,控訴日本侵華罪行。會后,德國警察逮捕了她,并被宣布“驅(qū)逐出境”。有德國議員的擔保,才使得她能夠繼續(xù)留在德國。

1933年春,希特勒上臺,大批共產(chǎn)黨員和進步人士被捕。胡蘭畦同德共中央機關(guān)報《紅旗日報》的工作人員費慈·新田合作,印發(fā)傳單,因而再次被捕,關(guān)入女牢。宋慶齡和魯迅等人以“民權(quán)保障大同盟”的名義,向德國駐上海領(lǐng)事館提出抗議。3個月后,胡蘭畦獲釋。由于瑪麗亞·愛塞和克拉拉·蔡特金以議員身份出面擔保,胡蘭畦得以暫留德國。

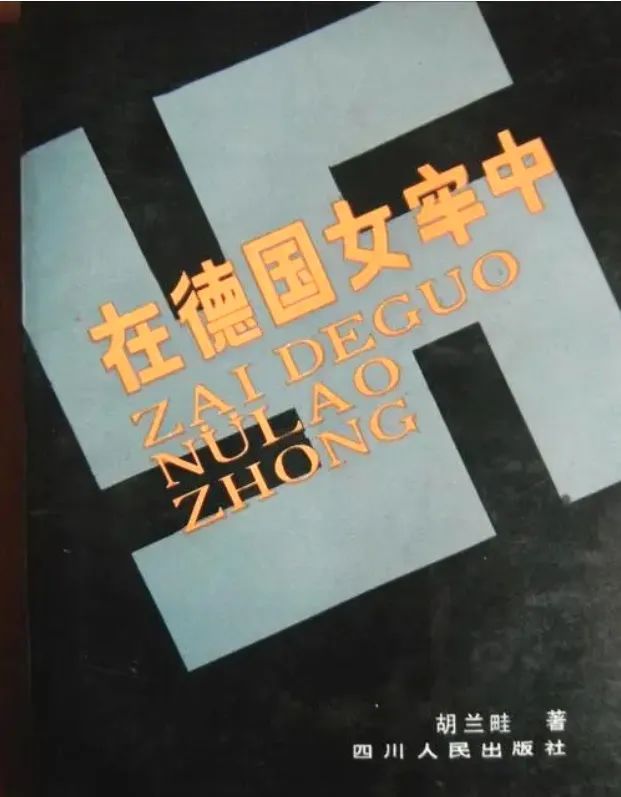

《在德國女牢中》 胡蘭畦著

不久,胡蘭畦再度被驅(qū)逐出境,來到法國。在這里,胡蘭畦經(jīng)濟生活困難,迫于生計,胡蘭畦在巴黎一家猶太人辦的園藝學校半工半讀,她利用這段時間,寫出回憶錄片斷《在德國女牢中》,陸續(xù)在亨利·巴比塞主編的《世界報》上發(fā)表。胡蘭畦的文章以親身經(jīng)歷揭露德國法西斯對進步人士和無辜群眾的殘酷迫害,也記述了來自社會各階層的女囚對法西斯的仇恨和機智、頑強的斗爭,文章立即被譯成俄、英、德、西4種文字,在國際上引起了廣泛的注意和普遍贊揚。《在德國女牢中》的發(fā)表,使胡蘭畦的名聲傳遍了歐洲。

為高爾基執(zhí)紼

1934年8月17日,蘇聯(lián)第一次作家代表會議在莫斯科召開,胡蘭畦應(yīng)邀出席。

胡蘭畦(中右)在蘇聯(lián)出席第一次作家代表大會

1934年8月26日,高爾基在莫斯科郊外的消夏別墅宴請作家代表和外賓。在晚宴上,高爾基把胡蘭畦安排坐在自己右邊第一個位置上。左邊第一人是莫斯科市蘇維埃主席莫洛托夫。高爾基強烈譴責了蔣介石,說:“讓我們大聲疾呼,譴責屠殺中國人民的劊子手和叛徒的罪惡。”高爾基指著胡蘭畦說:“這是一個真正的人。”高爾基講了胡蘭畦最近的遭遇,然后寫了一張紙條給在座的莫洛托夫說:“現(xiàn)在她不能回去,照顧她住一些時候。”高爾基講完話后,莫洛托夫、伏洛希羅夫、卡岡諾維奇等蘇聯(lián)黨和國家領(lǐng)導人都過來和胡蘭畦握手。翌日,在住房十分緊張的情況下,莫斯科市蘇維埃政府在普希金廣場附近給胡蘭畦分了一套住宅。

高爾基

1936年6月18日,高爾基因病去世。作為高爾基生前特別欣賞和喜愛的中國女作家,胡蘭畦被選入高爾基治喪委員會。在舉行葬禮的那一天,斯大林、莫洛托夫、奧爾忠尼啟則、卡岡諾維奇抬著高爾基的靈柩,胡蘭畦和高爾基的兒子、兒媳一起手捧著他的遺物,為高爾基執(zhí)紼。

參加抗日

1936年7月,胡蘭畦回國來到上海。1937年全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后,日軍發(fā)動八一三事變,進攻上海。胡蘭畦自告奮勇在上海基督教女青年會開辦的女工補習學校中招募女青年,成立了上海勞動婦女戰(zhàn)地服務(wù)團。

上海勞動婦女戰(zhàn)地服務(wù)團

1937年10月5日,胡蘭畦帶隊到淞滬會戰(zhàn)寶山、羅店前線,做戰(zhàn)地宣傳鼓動和戰(zhàn)地救護工作,在國民政府第18軍(軍長羅卓英)軍部及下屬第11師、14師、67師、98師防地服務(wù)。胡蘭畦組織隊員們發(fā)動群眾,組成擔架隊、運輸隊,上前線救傷兵、運彈藥,還經(jīng)常幫一些士兵寫家書,幫助老百姓在前沿陣地搶割水稻。她們根據(jù)戰(zhàn)場抗敵英雄的事跡進行文藝創(chuàng)作,現(xiàn)場為官兵演出,還寫了很多通訊報道及戰(zhàn)地速寫等在報刊上刊登。

英雄落幕

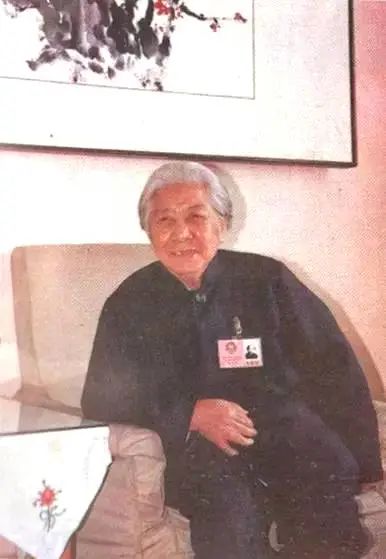

新中國成立后,胡蘭畦被安排到北京工業(yè)學院從事后勤工作。命運多舛的她,成了歷次運動的犧牲品,其經(jīng)歷充滿了鬧劇意味的荒誕與無奈。1978年平反后,胡蘭畦重新入黨,并成為全國政協(xié)委員。晚年在鄧小平支持下,盡自己的所能,為老年事業(yè)做了許多貢獻。

胡蘭畦晚年照

1994年12月13日,胡蘭畦在成都逝世,享年93歲。她在回憶錄里這樣評價自己的一生:“這輩子只知道趕著時代大潮走,在浪尖上奔呀、跑呀。有時被礁石碰得頭破血流,也只能獨自舔著流血的傷口。”袁繼成對她評價說:“作為黃埔軍校武漢分校女生隊中思想最活躍,經(jīng)歷最豐富女兵,同時也是毀譽交加、沉浮不定、受盡坎坷和磨難最多的巾幗英雄。”

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊