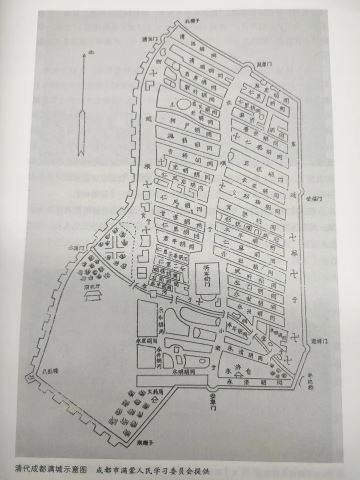

成都少城,是一片蘊藏著成都歷史文脈的重要區(qū)域。整個少城從空中俯瞰,布局如同一蜈蚣,將軍衙門是蜈蚣頭,一條長順街是蜈蚣身,官街和兵丁胡同是蜈蚣腳。無論是官街還是普通的兵丁胡同,每一條胡同都有著自己獨有的色彩,留下了難以磨滅的歷史痕跡。

清代成都滿城示意圖

《成都街巷志》

以長順街為界,東側(cè)和西側(cè)都分布著大大小小的胡同,其中許多胡同都具有一定代表性。

長順街東側(cè)

1、延康胡同

對應現(xiàn)在的八寶街,曾經(jīng)也叫作順城胡同。清末民初,這里成為了貧民的聚居地。昔日貧苦的百姓以竹籬為墻,草席為頂,沿街搭起簡陋棚屋。因此,這條街也被稱為“笆笆巷”。后來在民國時期,由于“笆笆巷”的名稱實在不雅,于是取其諧音,改名為寓意吉祥的“八寶街”。

2、集賢胡同

又稱永興胡同,對應現(xiàn)在的過街樓街。這條街因以前有一座過街樓而在民國時期被改名為過街樓街。所謂過街樓,是指我國古代城鎮(zhèn)中修建在不大的街巷之上的通道,其性質(zhì)類似現(xiàn)在的跨街天橋,但區(qū)別在于過街樓上有屋頂,更像是河流上的廊橋。

3、普安胡同

又叫吉祥胡同,對應現(xiàn)在的紅墻巷。因為街上過去有一座關(guān)帝廟,廟外的圍墻涂成紅色,故而紅墻成為了這條街的特色,所以這條街也被叫作紅墻巷。在過去老成都最有名的擔擔面便是發(fā)跡于這紅墻巷的東頭北側(cè),直到1956年才遷往提督街。

東門街

4、五福胡同

對應現(xiàn)在的東門街。“五福”即古人所企盼的五種幸福,出自《尚書·洪范》:“五福,一曰壽,二曰富,三曰康寧,四曰攸好德,五曰考終命。”清代修建滿城,把東城墻兩側(cè)街道沿用企盼五福的吉祥語命名,內(nèi)側(cè)的一條胡同叫作五福胡同,外側(cè)的則叫做五福街(即今天的五福街)。

5、長發(fā)胡同

對應現(xiàn)在的長發(fā)街。關(guān)于這條街的名稱有多種說法:一是說這個名字出自一個傳說:傳說這里過去曾有一個尼姑庵,里面有一位長發(fā)的尼姑,她不僅可以預示莊稼的豐歉,而且她的每根頭發(fā)都可以祛病辟邪。再后來,尼姑庵沒有了,人們?yōu)榱思o念這位長發(fā)尼姑,便稱這個地方為長發(fā)胡同。

二是說這個街名出自《詩經(jīng)·商頌·長發(fā)》中“長發(fā)其祥”的詩句,是一種吉祥語,同樣也表達一種美好愿望。

還有人說“長發(fā)”的“發(fā)”其實不是“頭發(fā)”的“發(fā)”,而是“發(fā)財”的“發(fā)”,可能因為繁體字的“發(fā)”在這兩個詞組中有外形差別(“頭發(fā)”的“發(fā)”繁體字為“髪”;“發(fā)財”的“發(fā)”繁體字為“發(fā)”),但簡體字都是“發(fā)”。

6、松柏胡同

對應現(xiàn)在的黃瓦街。清代時,這里有滿清兩位侯爺家道破敗,家人憤世嫉俗,竟以建廟宇用的紅磚砌墻,黃瓦(琉璃瓦)蓋頂,蔚為奇觀。民國后,故取“黃瓦街”命名。

商業(yè)后街

7、育嬰胡同

現(xiàn)已不存,大致位于商業(yè)后街位置。原來這條胡同又稱為積善胡同,因清代后期在胡同洞口建有一座送子娘娘廟而被叫作娘娘廟街(與西馬道街和書院東街不同)。新中國成立后的城市改造中將這條娘娘廟街拆除,同原來黃瓦街的大部分和長發(fā)街的小部分一起形成了現(xiàn)在的商業(yè)后街。

這條娘娘廟街的24號曾誕生了中國YC團。中國YC團(初名“中國青年共產(chǎn)黨”)是吳玉章、楊闇公等醞釀于20年代初,1924年在成都正式創(chuàng)建的以馬克思列寧主義為指導思想的共產(chǎn)主義組織。其活動時間不長,主要領(lǐng)導者和部分重要成員即參加了中國社會主義青年團和中國共產(chǎn)黨,并成為四川地方組織的領(lǐng)導核心。

8、太平胡同

對應現(xiàn)在的多子巷。滿城之中的太平胡同里面有一些為滿蒙八旗制造刀槍兵器的匠鋪,因此到了民國這條胡同就被改稱為“刀子巷”,川軍首領(lǐng)劉湘的宅院就在條巷子里。1935年,劉湘聽從了著名學者張圣奘的建議,將刀子巷改名為多子巷:一來是因為刀子巷的名字暗藏兇機,太不吉利;二來是因為劉湘的長子與次子均早逝,當時只有一子一女,為了求得多子多福,所以改名為多子巷。

9、仁厚胡同

對應現(xiàn)在的仁厚街。“仁厚”是傳統(tǒng)的吉祥語,也是一種道德要求,出自《荀子·富國》:“其仁厚足以安之。”著名的國畫家陳子莊晚年的住宅就在本街11號(此前先后在康莊街、寧夏街、江漢路居住)。

10、丹桂胡同

對應現(xiàn)在的桂花巷。這條胡同因栽有丹桂而得名,在民國初年改為桂花街,后因與南城的桂花街同名,故又改名為桂花巷,直到今天。

1935年12月,著名作家李劼人從斌升街遷居桂花巷64號的“聚園”。在不到兩年的時間中,繼《死水微瀾》之后,在這里完成了他的不朽名著《暴風雨前》和《大波》,至此著名的《大河三部曲》得以完成。

11、斌升胡同

對應現(xiàn)在的斌升街,由民國時改名至今。“斌升”二字為一種吉祥用語,“斌”字由文武二字組成,過去稱為文武雙全,斌升就是寓意文士與武士都能前途遠大。

清光緒二十九年(1903),在推行清末新政的浪潮中,在街東口建立了第三小學堂,是當時成都最早建立的新式學校之一。著名作家李劼人也曾租住于斌升街13號院中,并在這里寫出了長篇小說《死水微瀾》。

12、永安胡同

對應現(xiàn)在的將軍街。將軍街以前不光叫永安胡同,還有一個名叫“貓貓巷”。當時的街口立著一個虎頭樣子的石柱,而成都人有個忌諱——怕老虎:傳說是明末的時候,成都曾經(jīng)有聳人聽聞的“虎患”,說是張獻忠屠川的時候,幾乎將成都城中人口消滅殆盡,一片狼藉的時候,還不時有老虎溜進城吃人。大抵是如此,造成了成都人對老虎的忌諱。于是,老成都人為了避諱,就把“虎”叫做“貓”,這條街就被叫成了“貓貓巷”。

“貓貓巷”改名“將軍街”則是因為四川軍閥楊森。其中的緣由據(jù)說是因為楊森討厭貓。楊森下巴尖,又有兩個突出來的門牙,所以就得了個綽號叫“耗子精”。“耗子精”住在“貓貓巷”里實在是太危險了,太不吉利,這才下令改成了將軍街。

少城路

13、永順胡同

對應牌坊巷,現(xiàn)已不存,成為了蜀都大道少城路的一段。

關(guān)于這條巷子,有著一段廣為流傳的傳說:清光緒年間,四川總督錫良的母親病重,請了多位名醫(yī)也未能治愈,只能張貼告示求醫(yī)。當時皇城邊上一個人稱“王瓜子”的賣瓜子老人揭了告示,入府醫(yī)治,但開出了300兩銀子一張?zhí)幏降母邇r。對此,錫良無可奈何地接受了。老人先后開藥三副,雖都是普通草藥,但卻真把錫良母親的病治好了。于是,錫良派人去請“王瓜子”進府以示酬謝,但這位老人卻只在桌上留下一封信和900兩銀子后便失蹤了。信上說:老夫人只是微疾,但醫(yī)生們害怕用藥太普通而受責,遂多用珍貴藥材進補,致使病情加重。我索取重金只是為了取得信任,用草藥卻是真正可以治病。如今老夫人病已痊愈,我卻不便久留,恐招其他醫(yī)生嫉妒而生是非,故遠走天涯去賣我的瓜子,請總督大人用這900兩銀子修一座無名牌坊,鼓勵天下人多做無名之事、做無名之人。錫良見信后十分感動,就在滿城東南角修建了一座牌坊,于是就有了這條牌坊巷。

除了這些胡同,長順街東側(cè)還有永興胡同、永清胡同、永平胡同等。少城內(nèi)的胡同都有一段傳說,或者都在歷史上留下過濃墨重彩的一筆。正是因為有這些歷史煙云中的胡同存在,少城的文脈才能被公眾所認知、所傳承,成都的文化才能因此在現(xiàn)代社會中既有活力、又有底蘊,不斷向前發(fā)展。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊