“益,古大都會也。有江山之雄,有文物之盛。”成都是歷史文化名城,自古就是中外交流的樞紐,是西南絲綢之路上的明珠。如今,成都是中國最具活力和幸福感的城市之一。擁有2300多年建城史的成都因海納百川、兼容并蓄而始終保持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文化繁榮。歡迎大家到成都街頭走走看看,體驗并分享中國式現(xiàn)代化的萬千氣象。

習(xí)近平主席在成都第31屆世界大學(xué)生夏季運動會開幕式歡迎宴會上的這段致辭,在成都人和關(guān)注成都發(fā)展的人群中引發(fā)廣泛共鳴。我們要深刻認(rèn)識習(xí)近平總書記來川視察和出席成都大運會開幕式的重大政治意義、歷史意義、現(xiàn)實意義,強(qiáng)化貫徹落實總書記重要指示精神的重大政治責(zé)任。

日前,成都發(fā)布推出“在成都,體驗中國式現(xiàn)代化的萬千氣象”系列報道,胸懷感恩之心、永葆奮進(jìn)之志,把思想和行動統(tǒng)一到總書記來川視察重要指示精神上來,凝心聚力、真抓實干,把總書記的關(guān)懷厚愛和殷切希望轉(zhuǎn)化為推動成都各項事業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動力。

太陽神鳥、蜀錦蜀繡、說唱俑、金沙石磬……這些成都元素,在成都大運會上讓全世界看到中華傳統(tǒng)文化的魅力,見證人類文明的交流互鑒。

▲成都大運會開幕式 圖片來源:新華社

文化,歷來是成都最厚重的底色,也是成都人最驕傲的榮光。作為全國唯一一座兩千多年“城名未改、城址未變、中心未移”的超大城市,成都具有悠久的歷史和豐富的文化遺產(chǎn)資源,文化的記憶和文明的根系早已根植于城市的基因。

作為古蜀文明的發(fā)源地,寶墩文化歷史悠久、金沙文明源遠(yuǎn)流長;李冰治水修筑都江堰,滋養(yǎng)出“沃野千里”的天府之國;文翁興學(xué),延續(xù)“至今巴蜀好文雅”的天府文脈;“揚一益二”,富甲天下,形成了“自古詩人例到蜀”的天府文化鼎盛局面……

在成都的4500多年文明史、2300多年建城史中,這座歷史文化名城的精神圖景、人文底色,歷歲月淘洗而愈加鮮明,經(jīng)時間沖刷而沉淀愈深。新時代以來,以文化城、以文塑城、以文興城,已成為成都城市發(fā)展的共識,一幅彰顯中華文明、巴蜀魅力、時代精神的世界文化名城建設(shè)圖景正漸次展開。

01

蜀地與中原

多元一體中的“元”與“體”

成都大學(xué)教授、天府文化研究院院長譚平告訴記者,在歷史上的大部分時期,巴蜀文化主要以成都平原為中心,在這塊土地上,先后出現(xiàn)了“古蜀五祖”(蠶叢、柏灌、魚鳧、杜宇、開明),他們分別對栽桑養(yǎng)蠶、漁獵、農(nóng)耕、水利、早期城池建設(shè)等作出了獨到的貢獻(xiàn)。“他們統(tǒng)治下的王朝,擁有不輸于同時期世界其他任何地區(qū)的青銅冶鑄技術(shù)和黃金、玉器制作工藝,甚至可能開始了與南亞的貿(mào)易。”

公元前316年,秦滅巴蜀之后,在大一統(tǒng)王朝的和平統(tǒng)一時期,蜀地與中原形成了多元一體中穩(wěn)定的“元”與“體”的關(guān)系。

這個以成都的前身和成都本身為中心的“元”,為中華文明之“體”貢獻(xiàn)了數(shù)不清的獨特財富與營養(yǎng)——孕育了中國最早的稻作農(nóng)業(yè),世界上最早使用天然氣(煮鹽);修筑了中國古代水利技術(shù)最為成熟和最偉大的水利工程;建立了中國最早最為先進(jìn)的地方官辦學(xué)校及其辦學(xué)傳統(tǒng);商品(蜀布、邛杖、精美漆器)最早代表中國走向國際市場,還發(fā)明了最早的紙幣交子……

▲都江堰 圖片來源:@青城山都江堰景區(qū)官方微博

南宋政治家、曾任參知政事的袁說友(1140~1204)在《成都文類序》中寫道:“益,古大都會也。有江山之雄,有文物之盛。奇觀絕景,仙游神跡,一草一木,一丘一壑,名公才士,騷人墨客,窺奇吐芳,聲流文物,散落人間,何可一二數(shù)也!”

譚平告訴記者,許多活躍于兩宋、作為國家中流砥柱和膽魄心魂的蜀地名人,在當(dāng)時都給人印象深刻。“所謂蜀之人無聞則已,聞則杰出。”

有了這片豐靜、包容的環(huán)境,來到蜀地的有識之士們,也往往更容易做出成績。

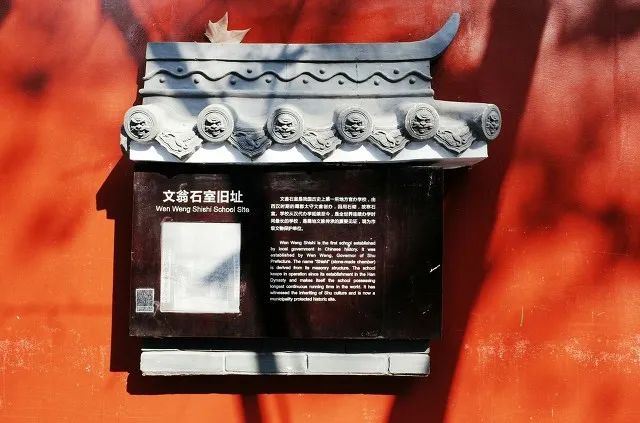

漢景帝時,朝廷派文翁(前156~前101,安徽廬江人)出任蜀郡太守。這位漢代著名的清官循吏,治蜀期間功德豐茂,尤其致力于興學(xué)、治水。他帶頭節(jié)衣縮食,節(jié)省辦公經(jīng)費,創(chuàng)建了中國歷史上第一所官辦學(xué)校。

▲文翁石室舊址 圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

文翁精選聰慧勤敏之郡縣官吏,親自教育開導(dǎo),并送他們到長安的最高學(xué)府太學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)成后回到成都,或任官吏,或做師資,次一點的也給予“孝悌力田”的榮譽(yù)和賦稅優(yōu)待,開啟了中國最早的用儒術(shù)選拔官員、引導(dǎo)地方民風(fēng)的模式。

曾任劍南西川節(jié)度副使的晚唐詩人、小說家裴铏,曾寫詩贊頌文翁興學(xué)的文化功績:“文翁石室有儀形,庠序千秋播德馨。古柏尚留今日翠,高岷猶藹舊時青。”

“文翁興學(xué),極大地改變了蜀地的價值取向和文化生態(tài)。”譚平說,“成都本來便有富庶的物質(zhì)生活和自由包容的文化個性,與文翁開創(chuàng)性的教育事業(yè)相融匯,文化學(xué)術(shù)水平迅速提升。后來漢武帝下令天下郡國皆立學(xué)官。到東漢時,中國迎來四海之內(nèi)學(xué)校如林、庠序盈門的盛況。成都也成為中國西南的詩書文雅之寶地。”

02

堅守歷史文脈

讓城市中的文化遺產(chǎn)活起來

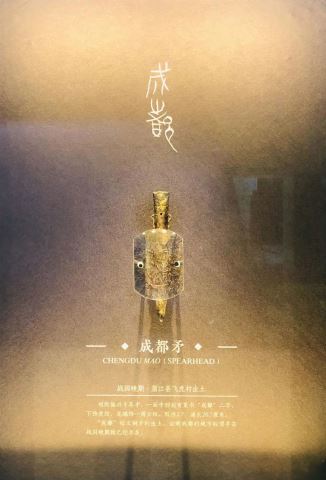

在去年12月正式開放的成都考古中心,一柄刻有兩個古雅篆字“成都”的青銅矛靜靜陳列于常設(shè)展區(qū)入口。這支青銅矛,是2016年12月在蒲江飛虎村鹽井溝船棺墓群發(fā)掘出土的。

▲成都考古中心 成都矛

今年5月在金沙遺址博物館開幕的“吉金萬里——中國西南地區(qū)青銅文明展”,借得這支青銅矛,將其與虎頭紋“成都”銘文銅矛和“九年呂不韋”銘文銅戈并列展出,成為三件刻有“成都”銘文兵器的首次同時亮相。

作為國務(wù)院公布的首批國家歷史文化名城,成都擁有極為豐富的地下文物資源。

“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。悠久的歷史賦予這座城市深厚的底蘊(yùn),也讓城市的文化有根、有魂、有靈性。”成都文物考古研究院院長顏勁松回顧成都考古四十年的發(fā)展歷程時,充滿了欣喜、感慨與珍惜。“我們發(fā)掘并保護(hù)了成都平原史前古城址群、十二橋遺址、金沙遺址、商業(yè)街船棺墓葬遺址、老官山漢墓群、邛窯遺址、江南館街唐宋街坊遺址、東華門遺址等一系列重要遺址,將一個又一個鮮活而真實的歷史場景呈現(xiàn)在世人面前。”

▲成都東華門遺址公園 圖片來源:紅星新聞

這些發(fā)掘、保護(hù)與相關(guān)研究工作,有力支持了金沙遺址博物館、成都博物館、水井坊酒坊遺址博物館等多項國內(nèi)外知名博物館建設(shè),也極大拓展了成都?xì)v史文化名城內(nèi)涵的廣度與深度。

據(jù)顏勁松介紹,自2022年以來,成都考古深入推進(jìn)文保、科技、古建、信息技術(shù)等跨學(xué)科、多單位聯(lián)合工作,在成都平原舊石器時代遺存調(diào)查發(fā)掘、寶墩及魚鳧村遺址考古發(fā)掘、岷江及沱江流域考古調(diào)查、彭州竹瓦街及新都馬家戰(zhàn)國木槨墓考古發(fā)掘、金堂云頂山城遺址調(diào)查、鹽源老龍頭墓地考古發(fā)掘等領(lǐng)域,均取得了斐然成果。

“近年來,成都考古關(guān)于青白江區(qū)城廂天府文化古鎮(zhèn)清風(fēng)苑新都城遺址、青羊區(qū)明蜀王府宮城建筑群及寶川局冶鑄遺址、青羊區(qū)百仁片區(qū)先秦遺址等一系列新的重要考古發(fā)現(xiàn),無不有力推進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,助力世界文化名城建設(shè)。”顏勁松說,“堅守國家民族的歷史文脈,同時讓城市中的文化遺產(chǎn)活起來,使文物保護(hù)成果融入城市生活、惠及人民群眾。我們的工作就是把這座城市過去一切美好的東西發(fā)掘出來,服務(wù)于現(xiàn)在,服務(wù)于未來。”

03

站在歷史的光輝中

迎接新一輪的勃勃生機(jī)

文物保護(hù)成果融入城市生活、惠及人民群眾的一個最好方式,就是通過博物館的展出,與市民觀眾共享,與城市文化共振。

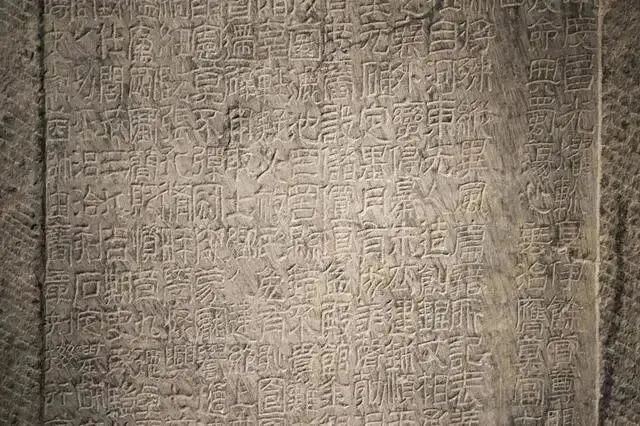

漢字是世界上唯一沿用至今的古老文字系統(tǒng),也是實證中華文明綿延至今從未中斷的有力證據(jù)。正在成都博物館展出的“漢字中國——方正之間的中華文明”特展,以漢字為原點,向觀眾展示出中華文明一以貫之、源遠(yuǎn)流長的風(fēng)采,深深吸引了無數(shù)觀眾們的眼和心,也是成都博物館建館以來規(guī)格最高的一次展覽。

▲“漢字中國——方正之間的中華文明”特展展品 圖片來源:紅星新聞

成都博物館已有六十多年的建館史,舊址位于成都東風(fēng)路大慈寺,1984年對外開放后曾引起轟動。2016年,成都博物館新館在天府廣場一側(cè)建成并開放,成為西南地區(qū)迄今最大的城市綜合博物館。

作為國家一級博物館,除了“漢字中國”特展上的文物,在成都博物館近30萬件藏品當(dāng)中,常設(shè)展上的一些重量級文物也跟漢字有著千絲萬縷的聯(lián)系。有著2200余字巨大體量、見證了成都昔日繁華的兩通天府漢碑就是其中之一。

據(jù)成都博物館館長任舸介紹:2010年,天府廣場東御街出土了這兩通記錄蜀郡太守李君和裴君生平事跡的功德碑,其上有“巍巍大漢”“列備五都”等字樣,有學(xué)者認(rèn)為東御街漢碑為漢代文翁石室學(xué)堂的遺物,出土點可能為漢代蜀郡郡學(xué)、益州州學(xué)原址。

▲天府漢碑“列備五都”字樣 圖片來源:紅星新聞

“包括在天府廣場東北側(cè)發(fā)現(xiàn)的戰(zhàn)國晚期至漢代的石犀,以及東漢時期的大型建筑基臺,這些考古發(fā)掘及研究成果均表明:今成都天府廣場區(qū)域在秦漢時已是城內(nèi)一處重要的中心區(qū)域,實證了成都城址中心連續(xù)使用2300多年無變化的史實。”

任舸表示,站在城市中心回望歷史、展望未來,將成都燦爛輝煌的歷史文化展現(xiàn)給世界,講述這座城的誕生、發(fā)展與輝煌,是成都博物館的天然使命。“成都的名字和故事,將繼續(xù)被一代代講述下去,這座城市將始終站在歷史的光輝中,迎接新一輪的勃勃生機(jī)。”

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊