在成都市青羊區(qū)實業(yè)街,有一座千年名寺的遺址重現(xiàn)于世——這座名寺即為福感寺

成都市實業(yè)街福感寺遺址考古現(xiàn)場,遺址南區(qū)發(fā)掘情況

圖片來源:https://sichuan.scol.com.cn/cddt/201706/55925475.html

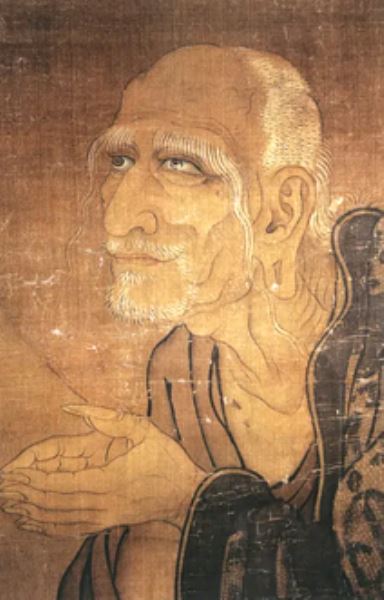

益州名寺福感寺,從東晉延續(xù)到兩宋時期,常有高僧駐留。據傳,該寺得名于一個傳說,據唐代高僧道宣《集神州三寶感通錄》載:“(益州)旱澇年,官人祈雨必于此塔,祈而有應,特有感征,故又名福感。”此外,關于福感寺還有一則更為離奇的傳說:唐玄宗時期,章仇兼瓊出任益州長史時,剛剛走出劍門關,就遇到福感寺的守塔神拿著一只雞來迎接他。守塔神求他幫助把寺廟的塔移位。于是,他將塔向東北方向,移了42步。從此,福感寺的香火更加旺盛。

高僧道宣畫像

圖片來源:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1720987670363973619&wfr=spider&for=pc

據唐代高僧道宣記錄,福感寺還曾筑過一座九級高的木結構佛塔,堅固雄偉,甚至抗住了地震。《法苑珠林》記載,唐貞觀元年(公元627年),一場地震突襲益州。地震當天,寶塔劇烈顫動,搖搖欲墜,卻終挺立不倒。有傳言稱,當時有四個跟寶塔一般高大的神靈,以背倚住塔的四方,福感寺才得以安然無恙。

除了傳說,福感寺還吸引著不少文人墨客游覽,唐代詩人劉禹錫就曾為福感寺作《成都府新修福成(感)寺記》,形容其“繡于碧霄,望之如昆閬間物”。唐末著名詩僧貫休也曾寫下《蜀王登福感寺塔三首》。然而,福感寺的輝煌與壯麗最后也只能通過詩詞和古文去感受了。

貫休《十六羅漢圖》

隋唐時期,成都佛教興盛,福感寺也達到了頂峰。但到了唐末宋初,戰(zhàn)亂波及,一度香火鼎盛的福感寺,逐漸衰落,最終消失于兩宋之時,沉睡在了漫長的歲月中——這一睡便是千年之久。

古寺蘇醒

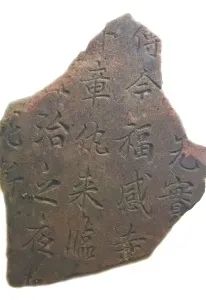

直到2017年,這座千年古寺才漸漸蘇醒,與今世人見面。成都實業(yè)街從2016年4月到2017年6月,經過一年多的發(fā)掘,出土了大量文物,包括一千多塊刻著佛教經典的經版、一座座栩栩如生的石刻造像……這一系列文物雖然歷經歲月,都有破損,但還是能夠發(fā)現(xiàn)與佛教、古寺有密切聯(lián)系。特別是當考古人員發(fā)現(xiàn)了一塊刻有“大唐益州福”字樣的殘缺的蟠龍碑首(疑似缺少了“感寺”二字),以及一塊刻有“傳今福感寺”的石刻經版后,更加確定了該處就是大名鼎鼎的福感寺的遺址所在地。

福感寺遺址考古現(xiàn)場出土的石刻殘件,上面刻有“福感寺”的字樣

圖片來源:https://sichuan.scol.com.cn/cddt/201706/55925475.html

即便此次考古發(fā)掘收獲頗豐、挖掘面積不小,但仍然只是揭開了這塊神秘遺址的一部分。據考古人員介紹,在這次的挖掘區(qū)域里,福感寺只占了一部分面積;而且因為破壞嚴重,寺廟遺址在整個發(fā)掘現(xiàn)場的占比,尚無法確定。盡管如此,福感寺當年的盛況也已經可以想象。此外,福感寺本身也并非孤立的存在,附近區(qū)域里的寬窄巷子、西安路,同仁路等,也發(fā)現(xiàn)過不少寺院,而且歷年來,也都有大量佛教遺存陸續(xù)出土。由此可見,這是成都當年重要的宗教文化區(qū)域。

福感寺出土部分造像

福感寺,因戰(zhàn)火而被埋葬于地下,沉睡于歲月之中,又在千年后被后世人發(fā)現(xiàn),蘇醒于鬧市之中——這個過程漫長而又孤獨,文化的靈魂早已依托文字典籍傳承到現(xiàn)代,但肉體卻久久未現(xiàn),直到被發(fā)掘后才融為一體,填補這段歷史、這些文化上的殘缺。填補和傳承,或許就是人們熱衷于古跡遺址發(fā)掘的原因吧。

H68號灰坑佛像出土情況

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊