在通惠門路西端的西郊河上,有一道平橋,名叫十二橋。

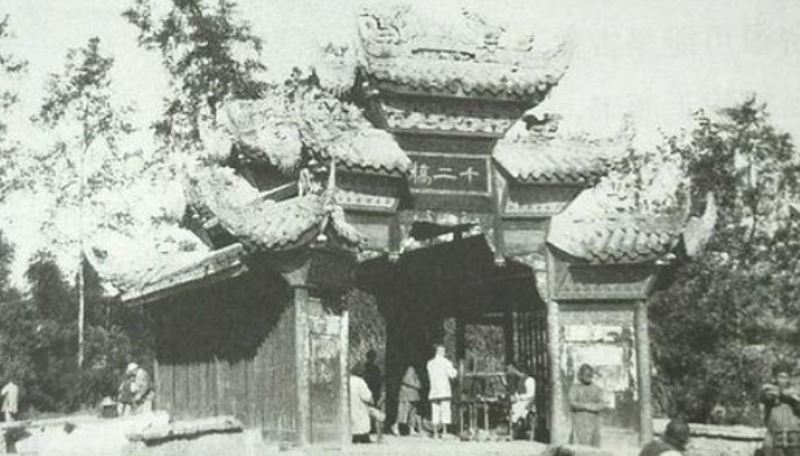

民國時(shí)期的十二橋

清王朝覆滅后,為方便城內(nèi)居民趕花會(huì),成都市政當(dāng)局于1913年在緊鄰青羊?qū)m的西城墻處新開了一道城門,取名通惠門。有此門后,門外的西郊河上也必須修建一座橋,用以連通城內(nèi)外。于是,在1916年又修建了這座連通城內(nèi)與城外的新橋,并根據(jù)著名學(xué)者宋育仁的建議,命名為十二橋。據(jù)傳,宋育仁來到新建的木橋之上,見到橋兩側(cè)欄桿共十二格,橋畔是菜地與樹林,遠(yuǎn)處則是廣闊的田野,聯(lián)想到杜牧之詩“青山隱隱水迢迢,秋盡江南草未凋。二十四橋明月夜,玉人何處教吹簫”,覺得此橋邊風(fēng)光至少可以平分揚(yáng)州二十四橋明月風(fēng)光的一半,便取名為十二橋。此外,在橋邊木牌上有關(guān)于十二橋歷史的介紹,對橋名的由來又增加了一種說法:年有十二月,日有十二時(shí),成年累月、周而復(fù)始,橋名“十二”,寓意歲月循環(huán)、經(jīng)久不變。

揚(yáng)州的“二十四橋”

之后,十二橋歷經(jīng)多次重建,模樣也發(fā)生了翻天覆地的改變,但仍然保留了這個(gè)富有詩意的名字。然而,正是這樣一座名稱美好的橋卻不僅擁有一處著名的歷史遺跡,還埋葬著一段刻骨銘心的歷史。

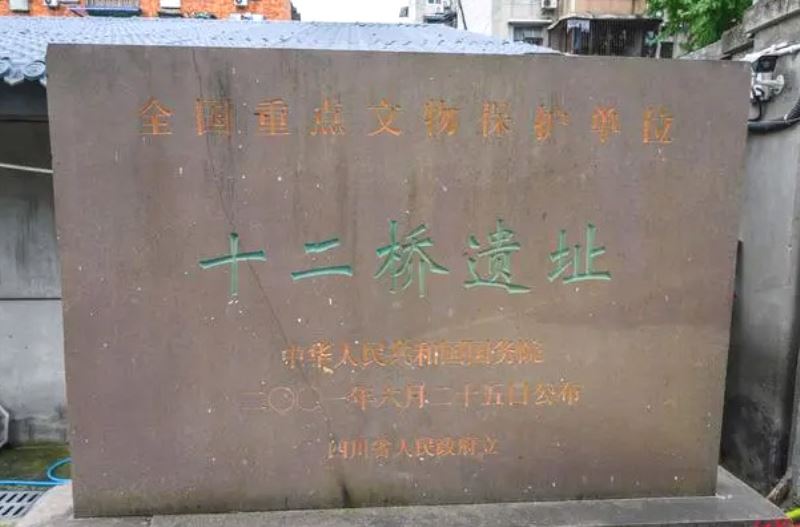

十二橋遺址

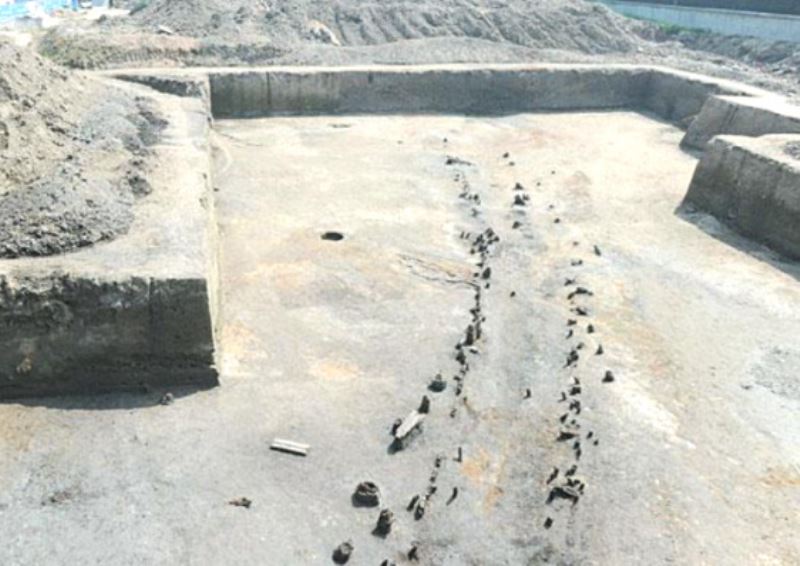

1985年12月,在十二橋,成都市干道指揮部修建水公司、煤氣公司辦公綜合樓地下室時(shí),在地下約4米深的地方發(fā)現(xiàn)了許多陶片和圓木構(gòu)件。考古工作人員趕到現(xiàn)場查看后,認(rèn)為是一處重要的古代文化遺址。同年,考古人員對十二橋遺址的建筑進(jìn)行了復(fù)原。1986年至1989年,十二橋遺址又進(jìn)行了第二次發(fā)掘。隨著挖掘工作的展開,這個(gè)古老的遺址慢慢重見天日。

十二橋遺址

十二橋遺址是唯一可以見到樁柱和地梁基礎(chǔ)以上遺存的早期干欄式建筑遺址,也是成都平原較早發(fā)現(xiàn)的一個(gè)商周時(shí)期的大型聚落遺址,在學(xué)術(shù)研究上有較為重要的價(jià)值。此外,該遺址還保存有大量具有明顯的區(qū)域考古學(xué)文化特色的陶器、石器、骨器,以及獸骨、卜甲和銅器等文化遺物。

十二橋遺址出土文物

在今成都市區(qū)偏西還有一個(gè)十二橋文化大型遺址群,自西向東由撫琴小區(qū)、十二橋、方池街、指揮街、岷山飯店、岷江小區(qū)等文化遺址組成,綿延10余公里。其擁有的四川盆地商代晚期至西周時(shí)期古代蜀文化遺存被稱作“十二橋文化”,是繼三星堆文明后長江上游文明在成都平原的發(fā)展延續(xù)。

十二橋慘案

有的歷史古老而神秘,讓人琢磨不透;有的歷史則如山岳般沉重清晰,令人難以忘懷。十二橋,這個(gè)名字包含詩意,也同樣飽含深情。在成都解放前夕,這里發(fā)生過著名的“十二橋慘案”。

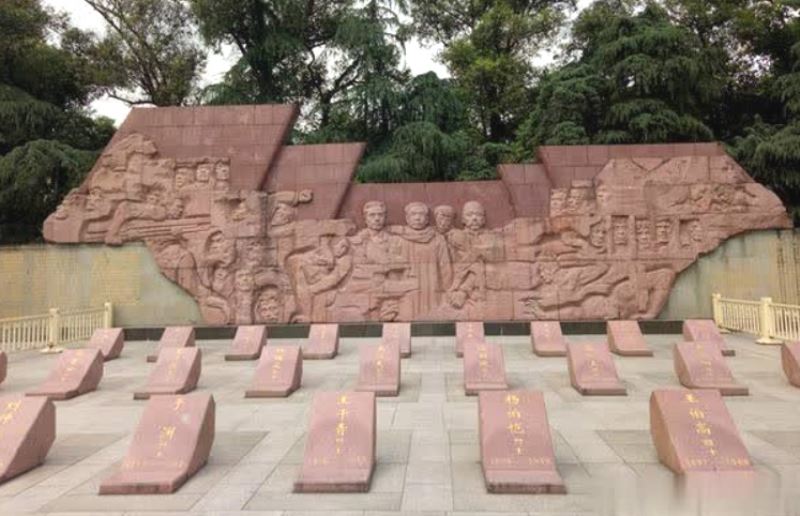

十二橋遇難烈士紀(jì)念碑十二橋烈士墓浮雕廣場

1949年12月7日的深夜,絕望中準(zhǔn)備逃跑的國民黨反動(dòng)派殘忍地將當(dāng)時(shí)關(guān)押在特務(wù)機(jī)關(guān)中的共產(chǎn)黨人和革命進(jìn)步人士32人,殺害在十二橋西南的一條廢棄防空壕中。成都解放后,成都軍管會(huì)立即組織力量在“撫琴臺(tái)”王建墓墓道(現(xiàn)永陵)和十二橋掘出死難者遺體。1950年1月4日起靈封柩。1月19日,成都市各界人民在支磯石街層板廠停柩處,隆重公祭外西十二橋、撫琴臺(tái)烈士,川西北軍政委員會(huì)副主任王維舟代川西北軍政委員會(huì)主任賀龍主祭,黨政軍民各界代表及群眾千余人參加。同月20日,將烈士們(連同被殺于王建墓墓道的劉仲宣、云龍、彭代悌和在重慶渣滓洞犧牲的周從化烈士)的遺骨遷葬于青羊?qū)m烈士陵園(烈士陵園地址現(xiàn)屬文化公園)。

紀(jì)念雕塑

十二橋承載了人們太多的情感,有懷念,有嘆息,有悲憤,有欣喜……各種各樣的矛盾交織,造就了十二橋獨(dú)一無二的地位。同樣,十二橋也一視同仁地將這些矛盾容納,將這些情感深藏,既葬歷史,又埋忠骨。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊