如今,在長順街西邊有上、中、下三條的同仁路。這三條同仁路在清代滿城里是一條街,叫作西城根街。

上同仁路

相比于成都人熟悉的東城根街,這西城根街就沒那么出名了。所謂東城根就是滿城的東城墻邊,西城根就是滿城的西城墻邊。由于清代滿城的西城墻就是成都大城的西城墻,所以西城根街也就是成都大城的西城墻里面沿城的一條通道,也是同仁路的前身。

清朝時有一個制度,規(guī)定滿清八旗的每個男子都編入旗籍,一生下來就列入軍籍,有俸祿但不可從事工商產(chǎn)業(yè)(清末管理松弛后才有極少數(shù)旗人離開滿城到大城中從事商業(yè)或藝術(shù)事業(yè),且必須脫離原有的旗籍,被叫作“離旗”。)清朝康熙年間,四川巡撫年羹堯調(diào)來滿蒙旗兵入駐滿城,其中1600人永駐成都,他們的家眷也隨軍而來。到了清末,滿城內(nèi)的旗兵后代已發(fā)展到5100多戶、21000多人。按照規(guī)定,這些八旗兵包括家眷及閑散人員一律不得擅離營地,不得務(wù)工、務(wù)農(nóng)、經(jīng)商,不得買房置地,大多靠吃俸祿皇糧度日。

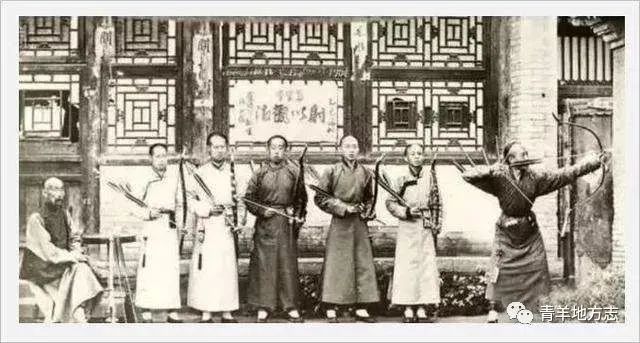

旗人子弟

由于清政府的財力枯竭和官員的貪污中飽,這些旗人只有少數(shù)能保持原有的富裕,多數(shù)普通旗人的生活每況愈下,甚至有的靠拆家度日。清政府被推翻后,絕大部分旗人一下子就失去了生計,新成立的軍政府又不可能再給他們發(fā)放糧餉。于是,社會一時間處在了動蕩邊緣。不少旗人還在實業(yè)街上的三英小學(xué)中聚集,打算與新政權(quán)拼死一搏,多年未用的庫存武器也被發(fā)放到了青壯年手中,在滿城中還有三營成建制的旗兵。

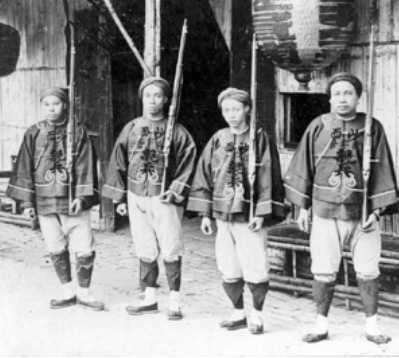

八旗兵丁

同仁工廠與同仁街

在此危急關(guān)頭,四川保路同志會副會長兼交涉部長、軍政府副都督羅綸作為軍政府代表,約同愿意和平解決事端的滿族士紳代表、四川省咨議局議員趙榮安,前往將軍衙門與清政府最后一任成都將軍玉昆進行會談。在玉昆的主持下,雙方?jīng)Q定和平解決旗人問題,盡可能弱化漢滿之間的矛盾。為達此目的,羅綸偕夫人遷入滿城東門街趙榮安的一位親戚家住下,以身家性命作擔(dān)保。

羅綸

后經(jīng)歷東較場兵變、趙爾豐被殺等事件起伏,最終軍政府和旗人雙方代表在西御街的川東會館中進行具體商議后決定,先發(fā)放給每個旗人三個月薪響,后再發(fā)三月,且旗人所有房屋都發(fā)給管業(yè)證,允許自由買賣。軍政府還撥出10萬銀圓,用以解決旗人的生計困難,其中7萬分配給旗人,另3萬在支磯石街中的關(guān)帝廟(即支磯石廟)和西城根與今天實業(yè)街交口處建立了手工作坊,收納旗人子弟學(xué)習(xí)技藝,生產(chǎn)毛巾等日用品。此外,將軍玉昆被禮送出川,滿蒙旗人交出全部武器。如此一來,成都滿城得以和平易幟。

清末民國初百姓生活照

為表達不搞民族歧視,一視同仁、五族共和的態(tài)度,西城根處建立的手工作坊命名為“同仁工廠”(該工廠經(jīng)營至1920年,因軍閥混戰(zhàn)、管理混亂而倒閉)。滿城拆除后,原來的西城根街逐漸成為了一條眾人通行的道路,1923年整修之后,形成了一條“長二千零八尺”、“寬一丈四尺”的馬路,于是便把同仁工廠所在的這條西城根街改名為同仁街,一直沿用至今。因為同仁路較長,所以分為上同仁路、中同仁路、下同仁路三段。

至此,西城根街改頭換面,以同仁路的新面貌示人。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊