在如今的文廟前街與文廟后街之間、石室中學(xué)西側(cè),曾有過(guò)一條石室巷。這條巷子因緊鄰石室中學(xué)即原石室書院而得名,原本應(yīng)該叫作何公巷,是為了紀(jì)念一位明末居住并埋葬在這里的何氏成都府學(xué)教授。

成都石室中學(xué)(文廟校區(qū))

明末時(shí)期,這條小巷住有一位成都府學(xué)教授何忠,是貴州遵義人。1644年張獻(xiàn)忠農(nóng)民軍攻陷成都時(shí),明代各級(jí)官員大多投降,但何氏教授夫婦拒不投降,便一同自縊為明王朝殉葬。后來(lái)清兵攻占成都之后,認(rèn)為何教授是忠烈之臣,便在此為他立碑修墓。成都重建之后,這條小巷就因此命名為何公巷。

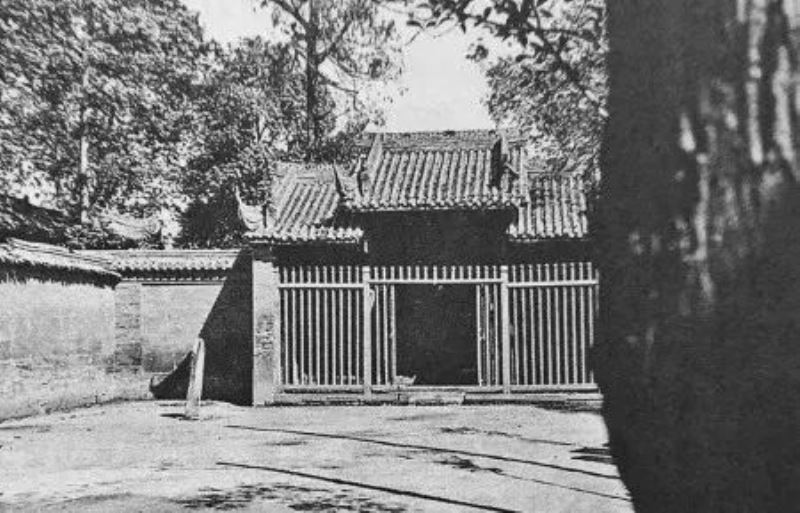

清代時(shí)華陽(yáng)縣文廟就設(shè)在這條何公巷中。《成都舊志·民國(guó)華陽(yáng)縣志》記載:“(華陽(yáng))縣文廟在石室西,雍正中建,其后遞有修葺,迄升大祀后,又復(fù)增建。”原何公巷西側(cè),即今石室中學(xué)校園的西半部分,其實(shí)就是當(dāng)年華陽(yáng)縣文廟舊址之所在。

華陽(yáng)縣文廟(1914年攝)

圖片來(lái)源:成都往事 | 成都竟有三座文廟?(qq.com)

地方文廟是“廟學(xué)合一”的禮制性建筑,既祭祀孔子,又教書育人,寓學(xué)于廟,故有“廟學(xué)”之稱。華陽(yáng)縣文廟亦不例外:民國(guó)時(shí)期,這里先后辦過(guò)華陽(yáng)縣立第二女子小學(xué)和以讀經(jīng)尊孔為尚的建本小學(xué);民國(guó)三十年(1941年)又設(shè)私立明聲盲啞學(xué)校。1949年華陽(yáng)縣中高中部移于此地;新中國(guó)成立之后,此處又是成都第七初級(jí)中學(xué)(后改為成都第二十七初級(jí)中學(xué))所在地,還辦過(guò)園丁飯店等等。

成都三中

值得一提的是,華陽(yáng)縣中于1950年合遷至布后街原大成中學(xué)校址,又于1952年11月遵照市人民政府文教局“關(guān)于成都市中等學(xué)校校名重新統(tǒng)一規(guī)定”,定名為成都三中。

蜀地“由是大化”

石室巷南起文廟前街與文廟西街交會(huì)處,北止文廟后街西口,長(zhǎng)200余米,寬不足7米,兩側(cè)多是土圍墻,墻頂常有野草或構(gòu)樹之類雜生其間。這條因文翁石室而得名的小巷,連接起三條文廟街,就好像連接起了過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)。

成都文廟前街

過(guò)去,自文翁開“石室精舍”講學(xué)以來(lái),蜀地“由是大化”,人才層出不窮,教化之風(fēng)盛行。

現(xiàn)在,文教之風(fēng)不息,石室中學(xué)等成都重點(diǎn)中學(xué)發(fā)展蒸蒸日上,已向國(guó)家培養(yǎng)輸送了不少人才。

未來(lái),文化教育仍將延續(xù),順應(yīng)時(shí)代變化,面向新的發(fā)展。

文翁石室舊址

圖片來(lái)源:成都獨(dú)家記憶:文翁石室_辦學(xué) (sohu.com)

傳承二字,似乎天生便有一種分量,是歷史的厚重,也是精神的偉大。成都石室中學(xué)作為世界上現(xiàn)存歷史最悠久的學(xué)校之一,自文翁開辦“石室精舍”以來(lái),校名多次更改,但校址從未變動(dòng)——這既是一種文化的傳承,也是一種精神的延續(xù)。辦學(xué)治學(xué),教書育人的理念在這條石室巷、這條文廟街上得到了傳承和發(fā)展。

“石室精舍”

圖片來(lái)源:“司馬相如是我在石室中學(xué)的校友”!成都石室中學(xué)2160歲了 (thepaper.cn)

2007年,石室中學(xué)擴(kuò)建,這條頗有歷史的石室巷被拆除,從此退出了歷史舞臺(tái),卻永遠(yuǎn)在歷史上留有光輝燦爛的一頁(yè)。石室巷消失了,把教化育人的接力棒交到了擴(kuò)建后的石室中學(xué)手上,交到了文廟街手上,交到了廣大成都學(xué)校手上。石室巷不在,而石室長(zhǎng)存。

首頁(yè)

首頁(yè) 剪影青羊

剪影青羊