在同仁路和奎星樓街相交處往西,跨西郊河向西安北路方向有一條小街,名叫二道橋街。

這條小街的歷史并不悠久:原本是抗日戰(zhàn)爭時期為躲避日本侵略者的轟炸,在成都西城墻上開出一道進(jìn)出的豁口之后逐漸形成的鄉(xiāng)村小道。而名字中的“橋”實際上原來也沒有,也只是在抗戰(zhàn)期間為了方便城內(nèi)居民“跑警報”而臨時建成的,因為地處二道河流入西郊河的匯合處,因此小橋得名二道橋。新中國成立以后,這里逐漸形成了一條小街,所以就叫作二道橋街。值得注意的是,這里所說的二道橋是民國時期命名的老二道橋,成都還有在新中國成立以后命名的新二道橋。不過,新二道橋名氣遠(yuǎn)不如老二道橋,并不為大多數(shù)人所熟知。

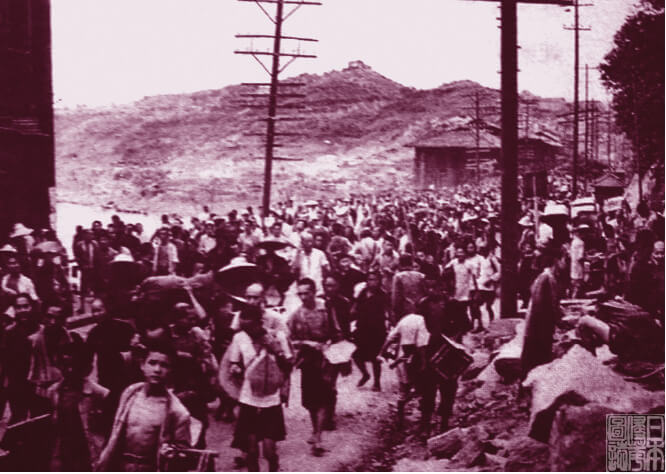

老百姓潮水般扶老攜幼 “跑警報”

小街雖小,卻也曾是重要的“生命通道”。古城成都,地處川西平原,是抗戰(zhàn)大后方四川的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。據(jù)統(tǒng)計,日本全面侵華期間,成都遭受日機(jī)狂轟濫炸9次,空襲13次左右,其中以1939年的“六一一” 和1941年的“七二七”兩次轟炸最為酷烈。在日本轟炸期間,成都增開了古城墻四門,如復(fù)興門(即現(xiàn)在新南門),還誕生了包括二道橋在內(nèi)的數(shù)條逃生通道。這些逃生的通道成為了當(dāng)時成都老百姓的“生命線”,為苦不堪言的老百姓們送去了生的希望,其重要意義不言而喻。

抗戰(zhàn)期間增開的古城墻

一條街道的氣質(zhì),往往是歷史和人物共同賦予的。對于二道橋街來說,抗戰(zhàn)的殘酷過往似乎只能賦予它嚴(yán)肅厚重的氣質(zhì),但這并非事實:成都老百姓的堅強(qiáng)勇敢、積極樂觀沖淡了這份沉重,反而將名為“希望”的底色沉淀在了街道中。

二道橋街

如今,二道橋街早已褪去戰(zhàn)爭的血色,迎來嶄新的現(xiàn)代生活。一條街道,如同它的歷史一樣,不算太長,但也能容納生活的方方面面:衣食住行,在這條街上都能得到滿足。人們在這里安居,在這里生活,享受著街道帶來的便利和環(huán)境。街旁樹木參天,為街道遮風(fēng)擋雨;街邊灰墻矗立,守護(hù)一方平安。居民樓房有新有舊,街上店鋪有大有小,來往居民有說有笑,小街生活有滋有味。

二道橋街街景

初來乍到之人,也能在二道橋街上找到熟悉的感覺:這種感覺就好像以往生活的剪影濃縮在一起,形成了一種恍惚如昨的錯覺。所見之處、所見之人都好像能在腦海里找到早已刻好的影像與之對印。這樣的錯覺,大抵就是生活的平凡吧。

二道橋街

二道橋街的歷史隨風(fēng)煙散去,但并不意味著這段沉痛的歷史就被人們拋之腦后。以往戰(zhàn)爭年代的辛酸血淚,還是能在老人們的口中聽到、在歷史書籍中看到,偶爾還能遇上有人聊到。不管怎樣,歷史總歸是傳承了下來。與此同時,還有那堅強(qiáng)與樂觀也融入了成都人民的血脈。歷史沒有被遺忘,只是向前。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊