張乃格先生

一、修志是地方官的職責(zé)

古代地方官三項(xiàng)主要職責(zé):收稅、審案、修志。可見(jiàn)修志在傳統(tǒng)社會(huì)中,乃茲事體大的文化盛舉。古代地方官上任,地方志是交接的重要內(nèi)容。這里提一個(gè)人,他叫余光祖,字孫適,號(hào)念峰,四川犍為人,清康熙五十二年(1713)進(jìn)士。清雍正二年至五年(1724-1727)任安東縣知縣(今江蘇省淮安市漣水縣),他在《重修安東縣志序》寫(xiě)道:余以今上御極之二年甲辰四月,受事茲土,吏典循例以邑志同河圖、賦役等書(shū)進(jìn)。這段話(huà)提示我們?cè)诠糯吕系胤焦俳唤拥奈募腥龢訓(xùn)|西,一是水利圖,二是賦役征收的賬冊(cè),三是地方志。地方志對(duì)于地方官開(kāi)展地方工作的重要性可見(jiàn)一斑。

從方志編纂史和方志發(fā)展史來(lái)看,自從宋代地方志定型成書(shū)以來(lái),官修志書(shū)成為了固定的模式,95%的府州縣志都是由地方官主修。南宋和元代,我們現(xiàn)在可以考籍的,志書(shū)上有署名的江蘇境內(nèi)共有39種,其中絕大部分是由知府知州知縣知郡(交通要道、軍事重地設(shè)郡)主修的,地方志由地方官主修是一個(gè)約定俗成的現(xiàn)象。

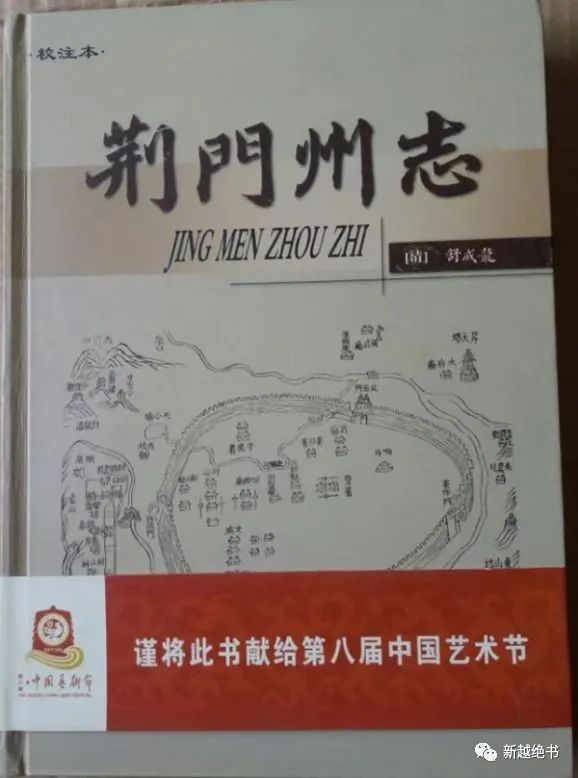

清荊門(mén)知州舒成龍?jiān)谇∈辏?745)啟動(dòng)州志編纂,乾隆十五年(1750)志尚未成,因其政績(jī)突出,晉平樂(lè)同知,乞留任知州,繼續(xù)自修州志得允。十八年(1753),再次保升知府,又兩次申奏,懇請(qǐng)留任,完成州志編纂。直到次年,州志終于成書(shū)(36卷,25萬(wàn)多字)。二十年(1755),升衡州知府。

1960年10月,時(shí)任荊門(mén)縣委書(shū)記的梅白在武昌向毛主席匯報(bào)工作時(shí),毛主席對(duì)他說(shuō):“領(lǐng)導(dǎo)者要尊重歷史。不懂得歷史的人,就不能理解現(xiàn)實(shí)。你當(dāng)縣委書(shū)記,就要知道荊門(mén)縣志。”梅白派人連夜從荊門(mén)找來(lái)乾隆州志、同治州志,送給毛主席閱讀。三天后,毛主席再次召見(jiàn)梅白,就閱讀《荊門(mén)州志》發(fā)表感言和重要指示:第一,乾隆年間修的州志是最好的一部,這說(shuō)明中央政府的好壞,可以影響到地方政府的好壞。乾隆最基本的特色是團(tuán)結(jié)漢人,這反映中央政權(quán)有一定的開(kāi)明性,比同治年間編的好。第二,我發(fā)現(xiàn)州志反映一個(gè)規(guī)律,就是荊門(mén)年年有旱,三年一中旱,五年一大旱,你在那里要注意改變這種狀況,把解決旱災(zāi)放在重要位置。第三,要科學(xué)種田。既要懂得科學(xué),還要懂得歷史。

乾隆《荊門(mén)州志》(整理本)書(shū)影

二、地方志是什么

歷代地方志都由政府組織、政府出資,為政府存史、資治、教化而編,所以說(shuō)地方志是“官書(shū)”。地方志在我國(guó)有兩千多年的歷史,它并非一夜而成,是在漫長(zhǎng)的歷史中由多種因素匯集而成。

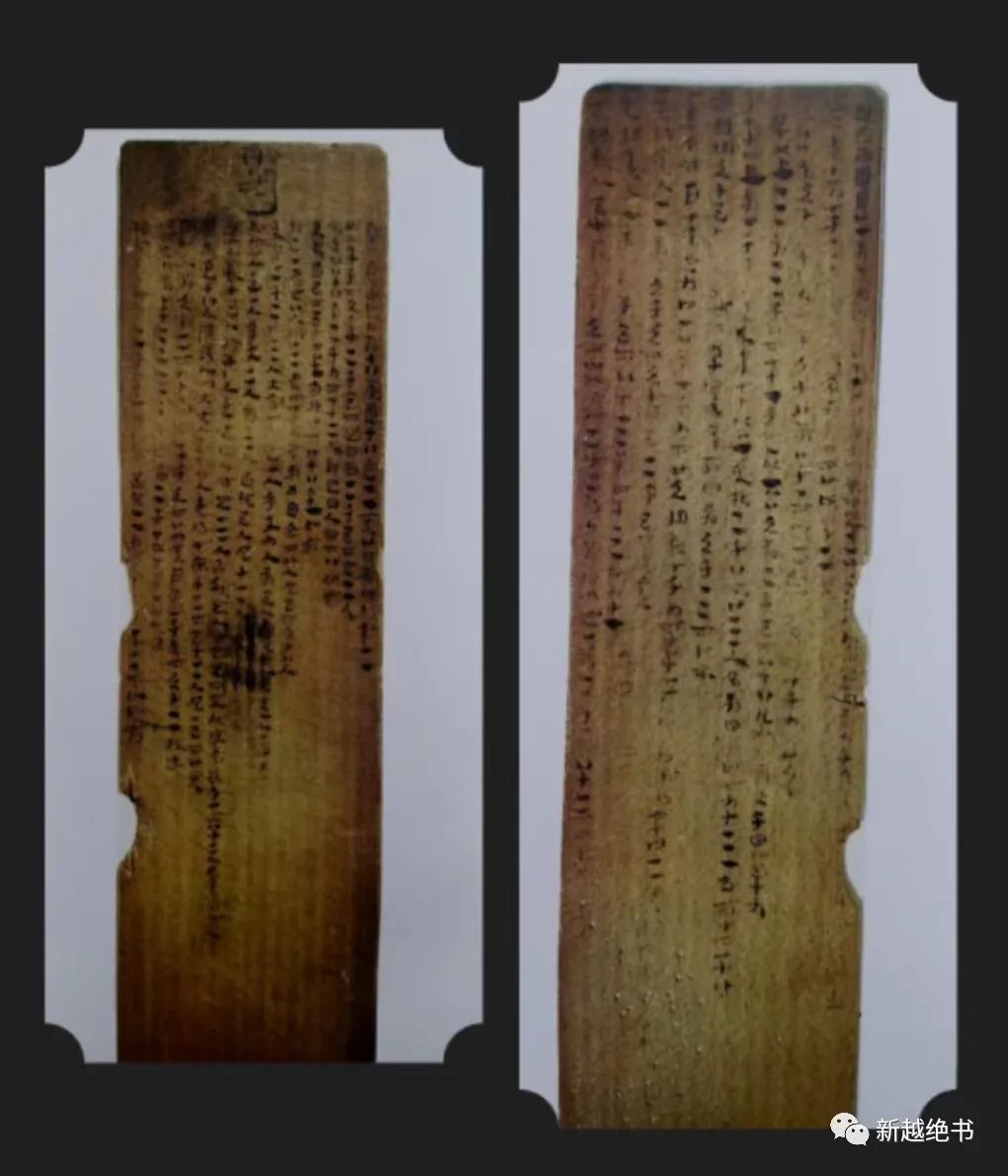

在秦始皇大一統(tǒng)之前就已經(jīng)有郡縣制的存在,實(shí)行郡縣制的國(guó)家,比如秦國(guó)、趙國(guó)要對(duì)地方官進(jìn)行考核,地方官要報(bào)告施政的成果,成為“上計(jì)”,“計(jì)”就是計(jì)功受賞。《史記·夏本紀(jì)》提到:禹會(huì)諸侯江南,計(jì)功而崩,因葬焉,命曰會(huì)稽。會(huì)稽者,會(huì)計(jì)也。各地方官向朝廷報(bào)告政績(jī)形成的文件稱(chēng)“計(jì)簿”,計(jì)簿又稱(chēng)集簿,頗類(lèi)似于地方政府的“述職報(bào)告”。其報(bào)告的主要內(nèi)容,包括當(dāng)?shù)氐膽?hù)口、墾田、錢(qián)谷、刑獄等。計(jì)簿一式兩份,一份報(bào)告朝廷,一份留存在當(dāng)?shù)卣员阌诳己恕?/p>

連云港東海縣尹灣村漢墓計(jì)簿(集簿)

地方志的另一個(gè)源頭便是中古圖經(jīng)。圖經(jīng)又叫圖志、圖記、地記等,是六朝至隋唐間地方志的重要形式。包括圖和經(jīng)兩個(gè)方面。圖就是輿圖,經(jīng)指文字說(shuō)明。

按照規(guī)定,各級(jí)政府要定期向朝廷報(bào)送當(dāng)?shù)氐膱D經(jīng)。唐代原定三年一報(bào)送,后來(lái)改為五年一報(bào),再后又改三年一報(bào)。五代后唐則規(guī)定閏年一報(bào)。閏年,現(xiàn)代歷法就是凡每年二月有29天的那一年,基本上為4年一閏,亦即4年一報(bào)。《唐會(huì)要·職方員外郎》中記載:建中元年十一月廿九日,請(qǐng)州圖每三年一送職方,今改五年一造送,如州縣有創(chuàng)造及山河改易,即不在五年之限。后復(fù)故。《新唐書(shū)·百官志·兵部職方》也提到:凡圖經(jīng)非州縣增廢,五年乃修,歲與版籍偕上。

地方志在一定意義上來(lái)說(shuō)是政府主持編纂發(fā)布的“地方百科全書(shū)”,《地方志工作條例》第三條:地方志書(shū),是指全面系統(tǒng)地記述本行政區(qū)域自然、政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)的歷史與現(xiàn)狀的資料性文獻(xiàn)。

我國(guó)地方志具有反復(fù)編修的歷史傳統(tǒng)。一部志書(shū)創(chuàng)修之后,往往繼之以續(xù)修、再續(xù)、三續(xù),此外又有重修、補(bǔ)修、增修、新修等等。薪火相傳,綿延不絕。

常熟自元至正二十二年(1362)到民國(guó)6年(1927),一共纂修公私縣志30種,500余年間平均每十八九年就有一種縣志。盱眙自明正德到民國(guó)25年(1936),400余年間共修纂縣志10種,平均每40年左右編修一次。其時(shí)盱眙縣城與泗州州城只有一河之隔,且盱眙隸屬于泗州,泗州沒(méi)于洪澤湖之后還曾長(zhǎng)期寄駐盱眙。如果合并計(jì)算,盱眙縣修志的間隔時(shí)間也有30年左右。

隨著志書(shū)長(zhǎng)期的、反復(fù)的編修,方志生態(tài)健康地區(qū)的地方志不斷得到完善,地情資料不斷得到充實(shí),本地歷史上出了哪些地方性人物,寫(xiě)出了哪些著作,取中了哪些進(jìn)士、舉人、秀才,往往都有系統(tǒng)的記載。但方志生態(tài)不夠健康地區(qū),其志書(shū)中收錄的人物,不少都是國(guó)史中的人物,“選舉”類(lèi)也只收錄進(jìn)士、舉人等較高等級(jí)的人才。似乎除了國(guó)史上的幾個(gè)人,本地千百年中從來(lái)也沒(méi)出過(guò)其他的人物,以至于本地歷史一片“空白”。

以江蘇而論,在三國(guó)以前,江北文化對(duì)江南文化據(jù)有壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)。但因?yàn)槎喾N因素的影響,特別是文化積累的缺失,造成了文化上巨大的反向差異。

蘇北蘇南漢晉學(xué)術(shù)著作分布表

三、方志基本原則

方志的原則其一便是述而不論,只記述不評(píng)論,另一個(gè)原則便是存真求實(shí),《地方志工作條例》第六條就提到:編纂地方志應(yīng)當(dāng)做到存真求實(shí),確保質(zhì)量,全面、客觀地記述本行政區(qū)域自然、政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)的歷史與現(xiàn)狀。

胡應(yīng)庚在編纂《續(xù)修鹽城縣志》過(guò)程中,曾發(fā)生過(guò)一段頗有影響的插曲,書(shū)中卷十二有趙雪傳,其中記載,趙雪生性伉直,重然諾,多所陵折。邑人馬玉仁以販賣(mài)私鹽起家,官至淮揚(yáng)護(hù)軍使、江浙聯(lián)軍軍長(zhǎng),上將軍銜,勢(shì)甚張,眾莫敢誰(shuí)何,獨(dú)趙雪斥言其失無(wú)所假借。由此得罪馬玉仁,不久被害。《民國(guó)續(xù)修鹽城縣志》行世后,馬玉仁對(duì)胡應(yīng)庚恨之入骨,多次威脅胡應(yīng)庚,要求他作出修改。并花重金聘人寫(xiě)了本鹽城縣志《攻錯(cuò)錄》,對(duì)縣志百般指責(zé),甚至人身攻擊。但胡應(yīng)庚依舊不為所動(dòng),雖然后來(lái)有了一本《鹽城續(xù)志校補(bǔ)》,對(duì)志書(shū)的錯(cuò)誤進(jìn)行訂正,但有關(guān)馬玉仁的文字一仍其舊,一字不動(dòng)。這則故事就表明修志之人需要有存真求實(shí)的精神,否則便難以流傳后世。

地方志還有一個(gè)重要的原則便是生不立傳,這也是為了確保地方志記載的內(nèi)容客觀真實(shí)。“生不立傳”是史志傳統(tǒng)之一,也是新方志編纂的一條基本原則(修志行話(huà)之一)。凡人在世時(shí),志書(shū)不以人物傳記收錄,去世后,“蓋棺定論”,方為立傳。

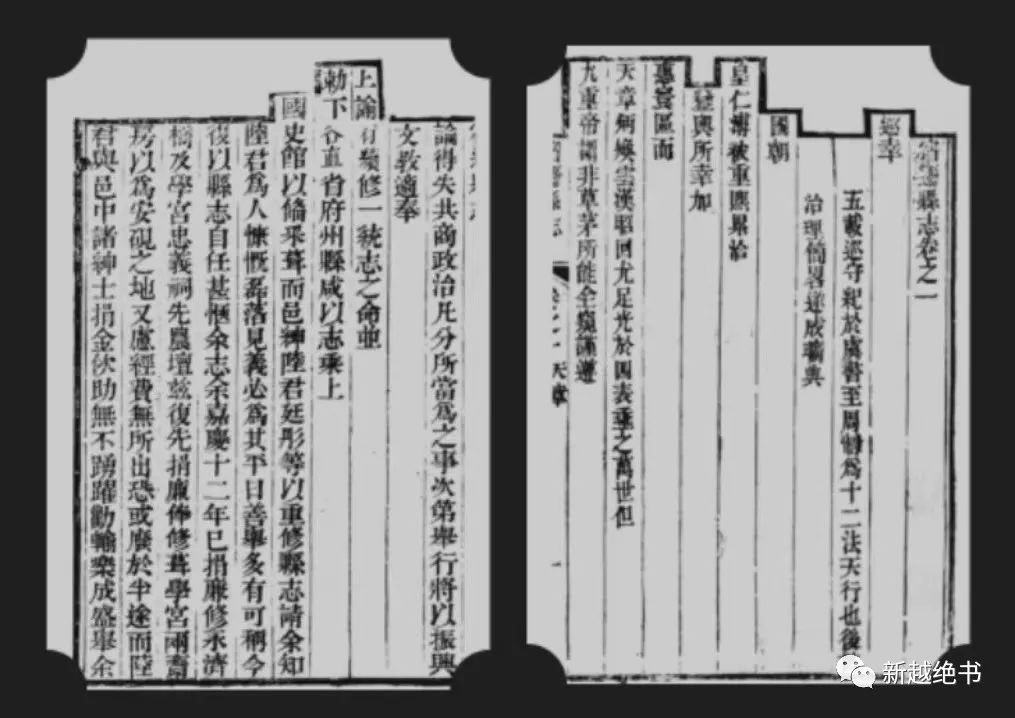

嘉慶《宿遷縣志序》和嘉慶《宿遷縣志》卷首中 的抬頭書(shū)寫(xiě)

古代修志更“講政治”,比如“避諱”,李賀父名晉肅,不得舉進(jìn)士。韓愈《諱辯》:愈與李賀書(shū),勸賀舉進(jìn)士。賀舉進(jìn)士有名,與賀爭(zhēng)名者毀之,曰賀父名晉肅,賀不舉進(jìn)士為是,勸之舉者為非。……父名晉肅,子不得舉進(jìn)士。若父名仁,子不得為人乎? 另外在志書(shū)書(shū)寫(xiě)中還有“單抬”和“雙抬”,遇到皇帝和圣人的段落需要另起一行,并且頂兩格書(shū)寫(xiě)。

(本文原載于“方志江蘇”。作者張乃格系江蘇省志辦舊志整理中心主任、《江蘇歷代方志全書(shū)》主編,省“江蘇文脈整理與研究工程”編輯出版委員會(huì)委員、《江蘇文庫(kù)·方志編》主編,省政府辦公廳《江蘇省志·政府志》首席特聘專(zhuān)家。主要從事新方志編纂,同時(shí)從事舊地方志整理工作。主要研究方向?yàn)榻K地域文化,著有《江蘇民性研究》《江蘇區(qū)域文化研究》《徐文化研究》《江蘇古代人文史綱》等)

本文由張乃格先生授權(quán)在“新越絕書(shū)”微信平臺(tái)發(fā)布。

首頁(yè)

首頁(yè) 剪影青羊

剪影青羊