作為歷史文化名城,成都在古代有著眾多的樓閣,其中張儀樓、散花樓、得賢樓、西樓被稱為古代成都四大名樓,而張儀樓更是被譽為“天府第一樓”,值得細(xì)細(xì)說道。

散花樓

張儀樓顧名思義,應(yīng)該是跟張儀有關(guān)的樓閣。它的特殊之處不光在于修建者張儀本身的名聲,更在于其代表著成都科學(xué)筑城的歷史。

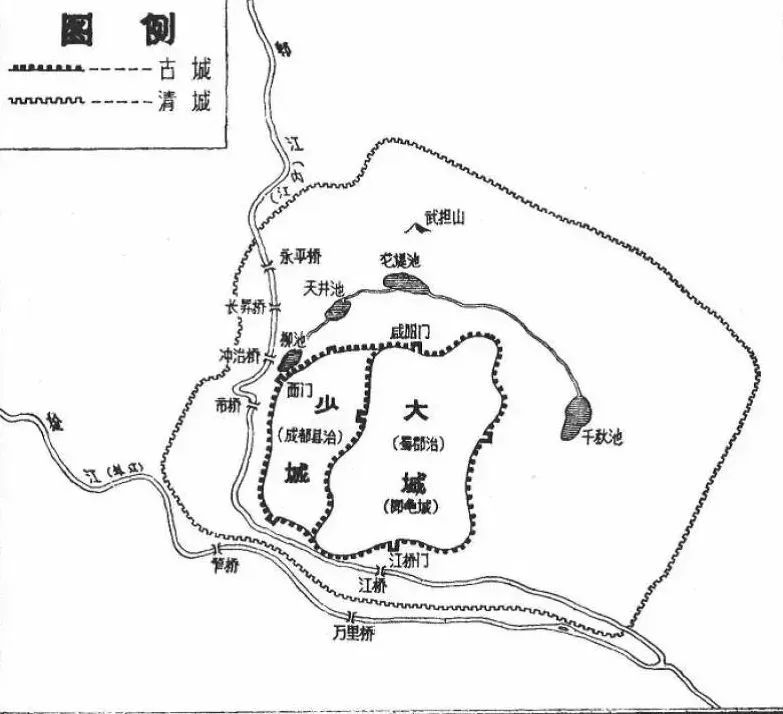

秦代創(chuàng)筑大城少城圖

據(jù)史料記載,當(dāng)時身為秦國丞相的張儀親自主持城池的修建。他并未完全照搬中原北方城池將成都城修為一座規(guī)正的方城,而是經(jīng)過觀測,依照成都平原西北高,東南低的地勢,將成都城池設(shè)計成西北偏向東南傾斜走向的不規(guī)正方城——這種設(shè)計對城市排水防洪卓有成效。

后世為紀(jì)念張儀筑城,在少城西南宣明門上修建了張儀樓。《古今集記》記載:“張儀樓,高百尺。初,張儀筑城,雖因神龜,然亦順江山之形。以城勢稍偏,故作樓以定南北。”說明張儀樓既有紀(jì)念之意,還有定城市南北方之功能。此外,還有一種說法說張儀樓是張儀親自主持修建的。

張儀

關(guān)于古時張儀樓的位置,蕭梁時李膺作《益州記》有云:“少城有九門,南面三門,最東曰陽城門,次西曰宣明門,蜀時張儀樓即宣明門樓也。”由此可見,張儀樓之名始于蜀漢。宣明門的位置,在今成都市汪家拐與文廟西街之間,張儀樓也大致在此。

在李膺之前,任豫所撰《益州記》稱:“諸樓年代既久,榱棟非昔,唯西門一樓,雖有補葺,張儀時舊跡猶存。”這些說明在任豫時,張儀樓已非蜀漢及晉初時的景象,而“張儀舊跡”可能是張儀時城樓的故址。東晉時期,桓溫平夷少城,原有各城樓也隨之被毀。因此,李膺所記載的應(yīng)該是根據(jù)史籍追述的往事。之后隋蜀王楊秀展筑城垣,實際是重建少城,于是張儀樓故址上又重現(xiàn)華麗的張儀樓。

《元和郡縣志》卷三十一曰:“成都西南樓百有余尺,名張儀樓,臨山瞰江。”巍巍張儀樓,屹于郫江之北,登樓遠(yuǎn)眺,可望盡二江雙流城下之景致,故為當(dāng)時有名的登臨勝地。因此,唐朝時期有不少著名詩人都曾有詩作描寫張儀樓。岑參《登張儀樓》有云:“傳是秦時樓,巍巍至今在。樓南長江水,千古長不改。曾是昔時人,歲月不相待。”杜甫《石犀行》中也有詩句:“蜀人矜夸一千載,泛溢不近張儀樓。”詩人段文昌還有一首《晚夏登張儀樓呈院中諸公》:“重樓窗戶開,四望斂煙埃。遠(yuǎn)岫林端出,清波城下回。乍疑蟬韻促,稍覺雪風(fēng)來。并起鄉(xiāng)關(guān)思,銷憂在酒杯。”

張儀樓位置

一吟一詠之間,我們仿佛從詩詞中窺見了張儀樓曾經(jīng)的盛況。然而,即便巍峨堅固如張儀樓,終究還是會倒下。南宋戰(zhàn)亂,張儀樓和散花樓都消失在了戰(zhàn)火之中,其歷史在此止步,后世關(guān)于張儀樓的描述也都是依照古籍追憶罷了。

戰(zhàn)火紛飛

不同于與之齊名的散花樓,張儀樓少了幾分“如上九天游”的灑脫豪邁,多了幾分歷史的積淀。張儀已逝,功過任后世評說;張儀樓沒,形貌留今人遐想。古時登岳陽樓,有去國懷鄉(xiāng)、憂讒畏譏之感,也有心曠神怡、寵辱偕忘之意;若登昔時張儀樓,覽物之情有異乎?

登岳陽樓

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊