黃河是中華民族的母親河,孕育了堅(jiān)實(shí)豐厚的黃河文化和中華民族的民族品格,也是延安精神、長征精神、焦裕祿精神等中國共產(chǎn)黨人偉大精神的重要發(fā)源地。

新中國成立以來,美術(shù)家們用妙筆丹青抒寫我們黨團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)人民在黃河流域開展革命、建設(shè)、改革的偉大實(shí)踐,歌頌革命先輩“保衛(wèi)黃河”“保衛(wèi)華北”“保衛(wèi)全中國”的英雄事跡,展開了黃河流域大規(guī)模治理保護(hù)、保衛(wèi)黃河歲歲安瀾的史詩畫卷。

本次《長河大道》展覽集中展示黃河文化主題美術(shù)創(chuàng)作、特邀當(dāng)代名家作品以及相關(guān)美術(shù)機(jī)構(gòu)收藏的經(jīng)典作品近150件。展覽分為“歲歲安瀾”“文脈千秋”“家園歡歌”三個(gè)篇章,旨在以美術(shù)形式生動展現(xiàn)融生命之河、人文之河、發(fā)展之河、自然之河于一體的中華民族母親河的萬千氣象,展現(xiàn)新時(shí)代黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展的壯闊道路。

★第一篇章★

歲歲安瀾

“黃河寧,天下平”。自古以來,治理黃河就是安民興邦的國家大事。千百年來,九曲黃河,滋養(yǎng)著流域內(nèi)億萬人民。但是,這條中華民族的母親河,也是中華民族的憂患之河,泥沙淤積、洪水泛濫,“三年兩決口,百年一改道”,給中國人民帶來了深重災(zāi)難。

新中國成立后,在中國共產(chǎn)黨的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,興利除害、綜合治理,災(zāi)難深重的黃河,70多年歲歲安瀾,國泰民安,書寫了中國又一奇跡。

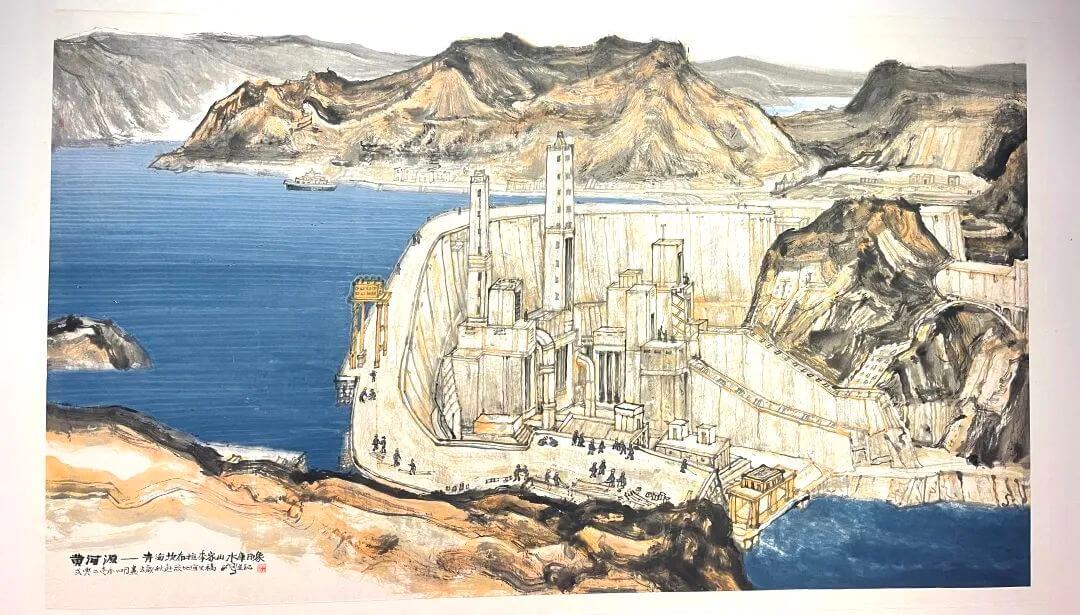

“李家峽水庫”

郭子良 | 黃河源——青海坎布拉 李家山水庫印象

青海尖扎縣境內(nèi)的李家峽水庫屬黃河上游第二階梯水電站之一,在著名的坎布拉國家森林公園下面,周邊由紅色砂巖形成的丹霞地貌的群山圍繞。陽光下山陽面紅褐、山陰面深褐,水淺處碧綠、水深處湛藍(lán)。群山峻峭,海拔近4000米,水面遼闊,深處逾180米。山水輝映,極其壯美。黃河由此流出,清澈見底,與尋常見到的黃河迥然不同。

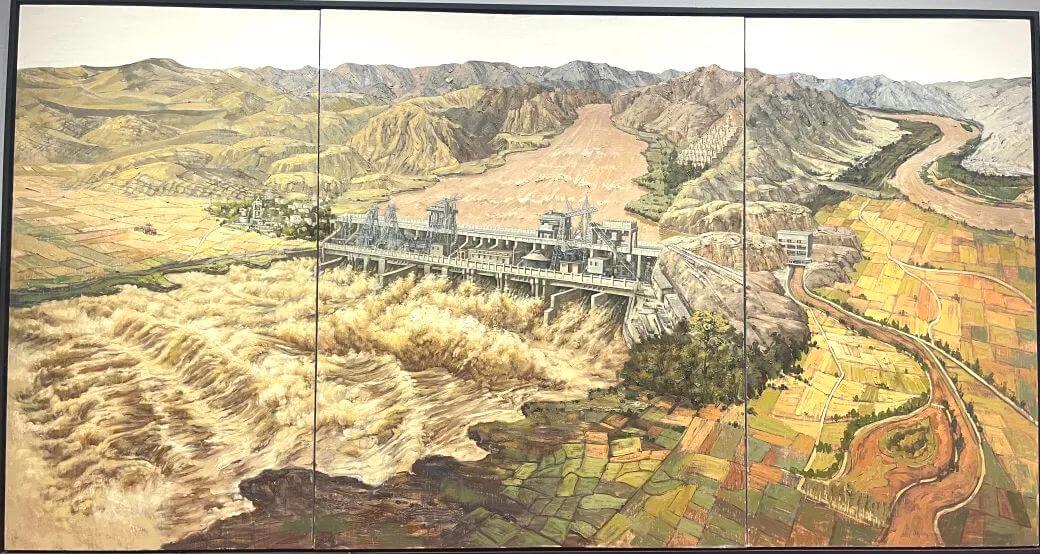

“青銅峽”

楊占河 | 古峽新紀(jì)元

青銅峽水利樞紐工程自1958始建至1967年竣工,守護(hù)黃河安瀾,福澤百姓萬千。相傳大禹治水引黃河水通過青銅峽峽谷,向北進(jìn)入寧夏腹地銀川平原,秦、漢、唐時(shí),引黃河灌溉的水利工程,把平川變?yōu)槿辖稀?/p>

油畫創(chuàng)作《古峽新紀(jì)元》,以全景油畫的構(gòu)圖形式,具象表現(xiàn)的手法,現(xiàn)實(shí)主義的觀念,依據(jù)青銅峽歷史文化、自然景觀、水利樞紐工程這些具體的視覺形象,堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的觀念,體現(xiàn)黃河精神、創(chuàng)業(yè)精神、奮斗精神、生態(tài)文明的主題思想。

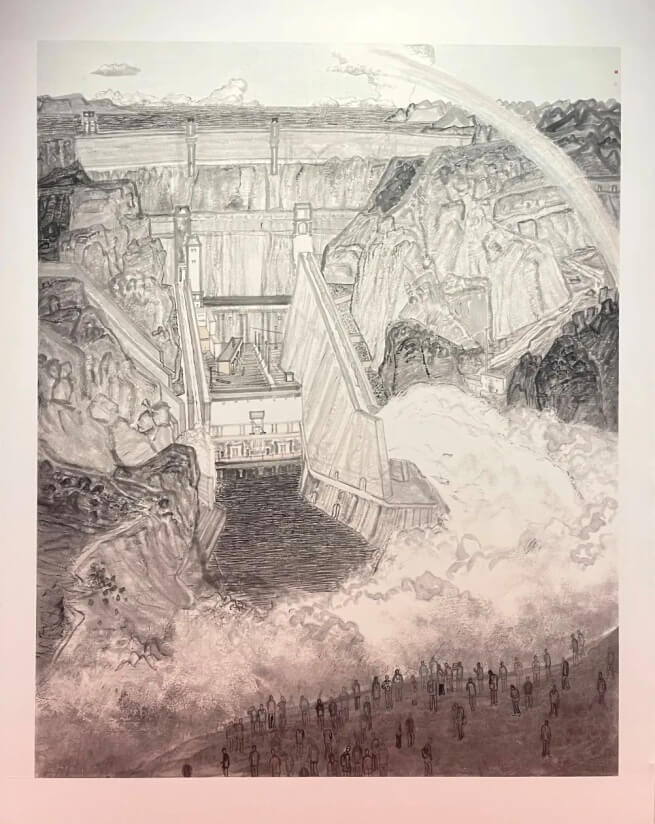

“龍羊峽水電站”

方向 | 黃河之水天上來——觀龍羊峽水電站泄洪

龍羊峽水電站距黃河發(fā)源地1684千米,下至黃河入海口3376千米,是黃河上游第一座大型梯級電站,人稱黃河“龍頭”電站。龍羊峽位于青海省共和縣與貴德縣之間的黃河干流上,長約37千米,寬不足 100米。黃河自西向東穿行于峽谷中,兩岸峭壁陡立,重巒疊嶂,河道狹窄,水流湍急,最窄處僅有30米左右,兩岸相對高度約200米~300米,最高可達(dá) 800米。

“大壩巍峨,平湖壯闊。”2020年6月18日18時(shí)03分,龍羊峽水電站中孔提門泄水,泄水時(shí)機(jī)組發(fā)電流量為1060立方米每秒,總出庫流量1350立方米每秒,龍羊峽水庫再次發(fā)揮了預(yù)泄騰庫的調(diào)節(jié)作用。

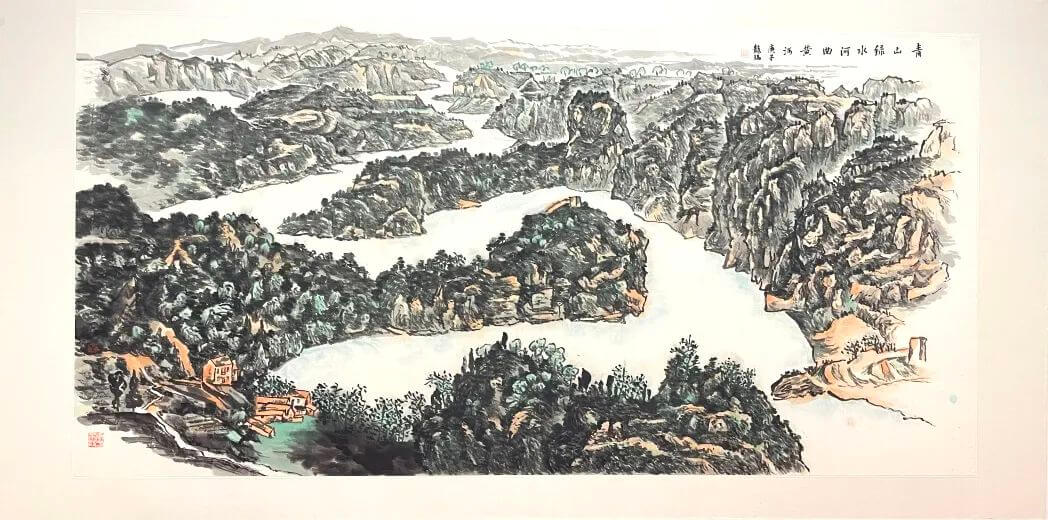

龍瑞 | 青山綠水河曲黃河

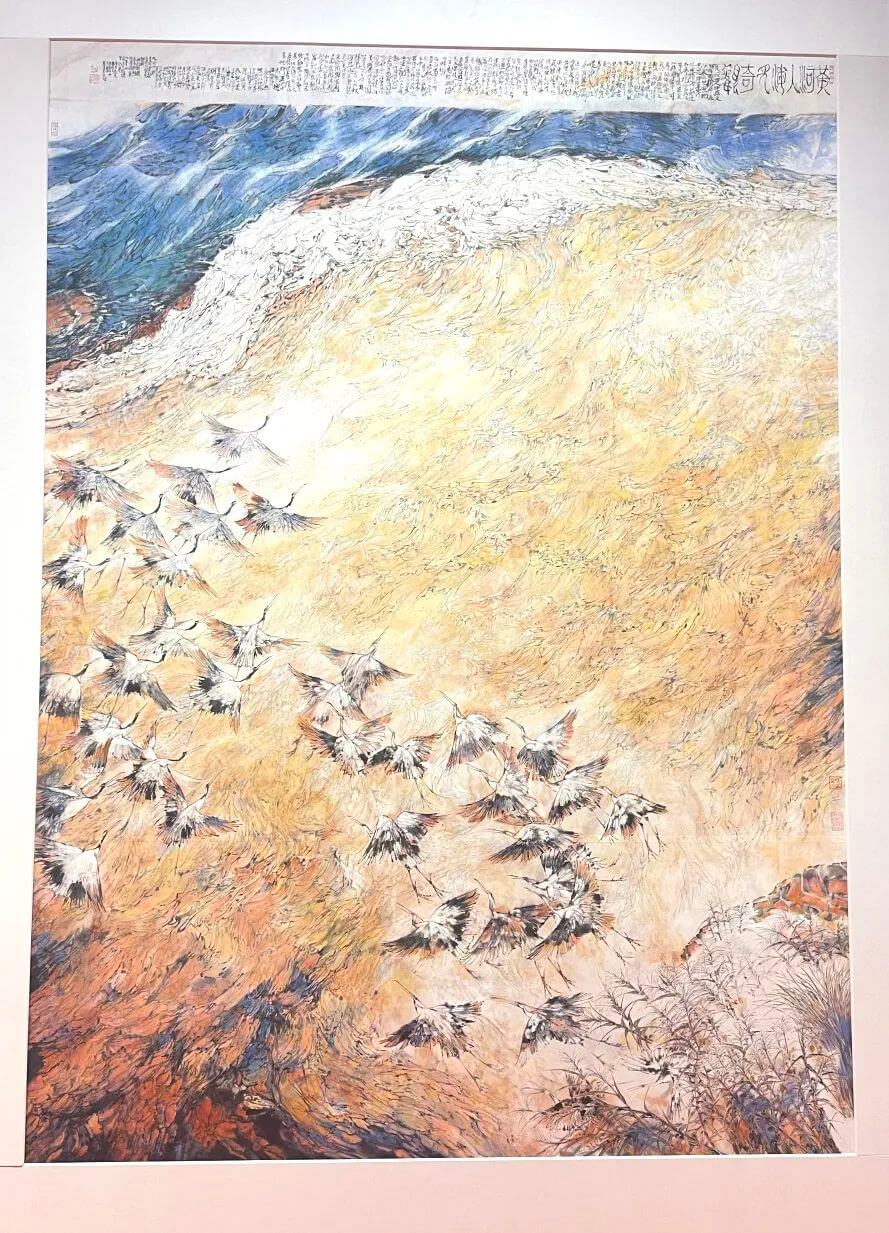

宋豐光 宋飏 | 黃河入海見奇觀

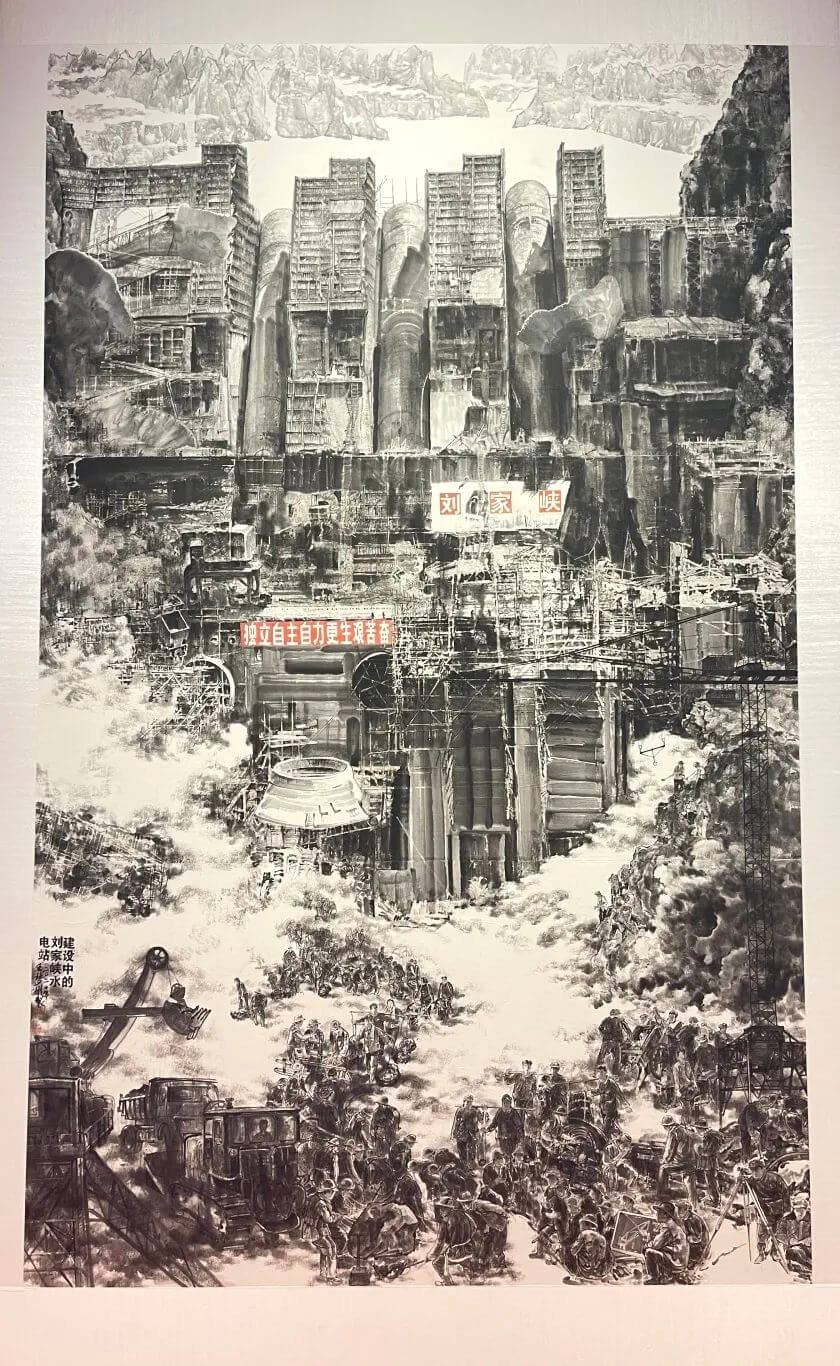

王夢彤 | 建設(shè)中的劉家峽水電站

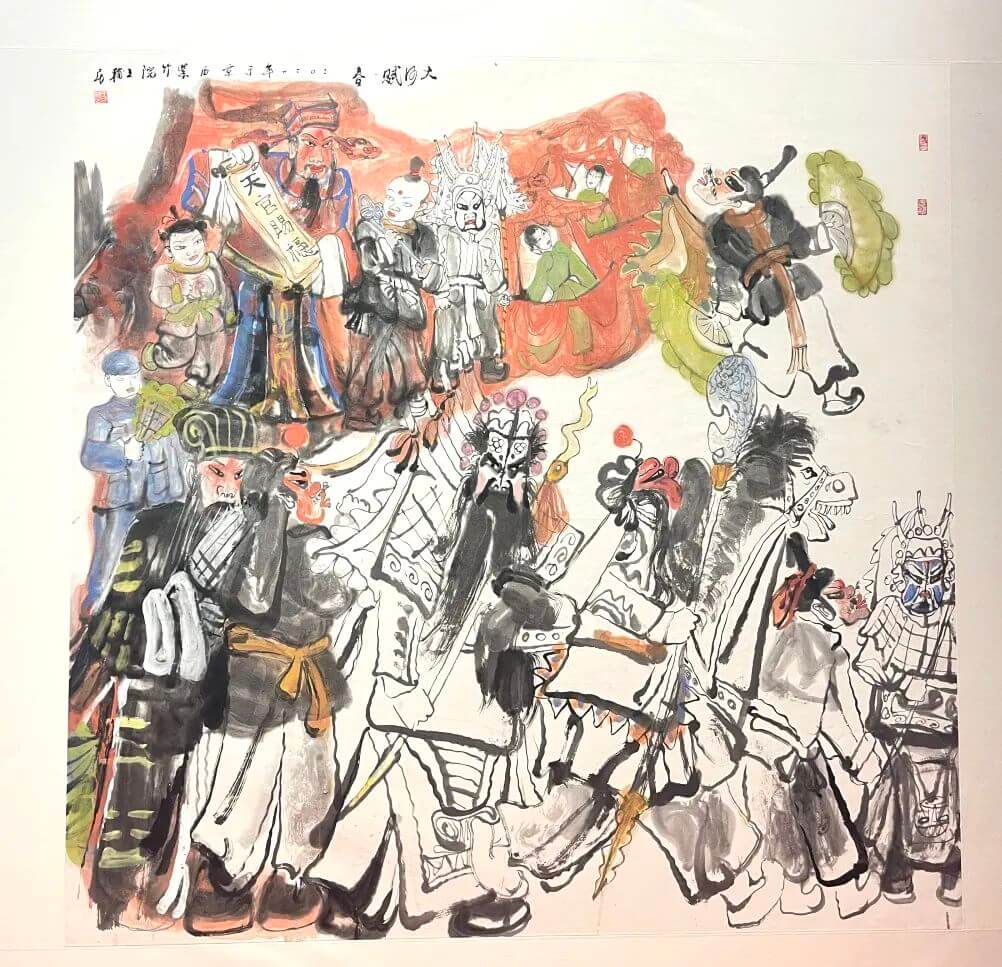

王輔民 | 大河賦·春

從古至今,中華兒女與黃河的“斗爭”從未停歇,這種與自然抗?fàn)幍念B強(qiáng)精神隨著黃河的流淌一直傳承至今,而今又被賦予新的時(shí)代內(nèi)涵——將人與自然斗爭變換為人與自然和諧發(fā)展。新中國成立以來,黨和政府在人與自然和諧發(fā)展理念指導(dǎo)下,統(tǒng)籌規(guī)劃黃河的治理和開發(fā),修復(fù)植被,保護(hù)濕地,修筑堤壩,修建水電站,發(fā)展旅游業(yè),使黃河更好的造福于民眾,年年興盛,歲歲安瀾。

其他精彩作品

鄧柯 | 凝融——黃河抗凌

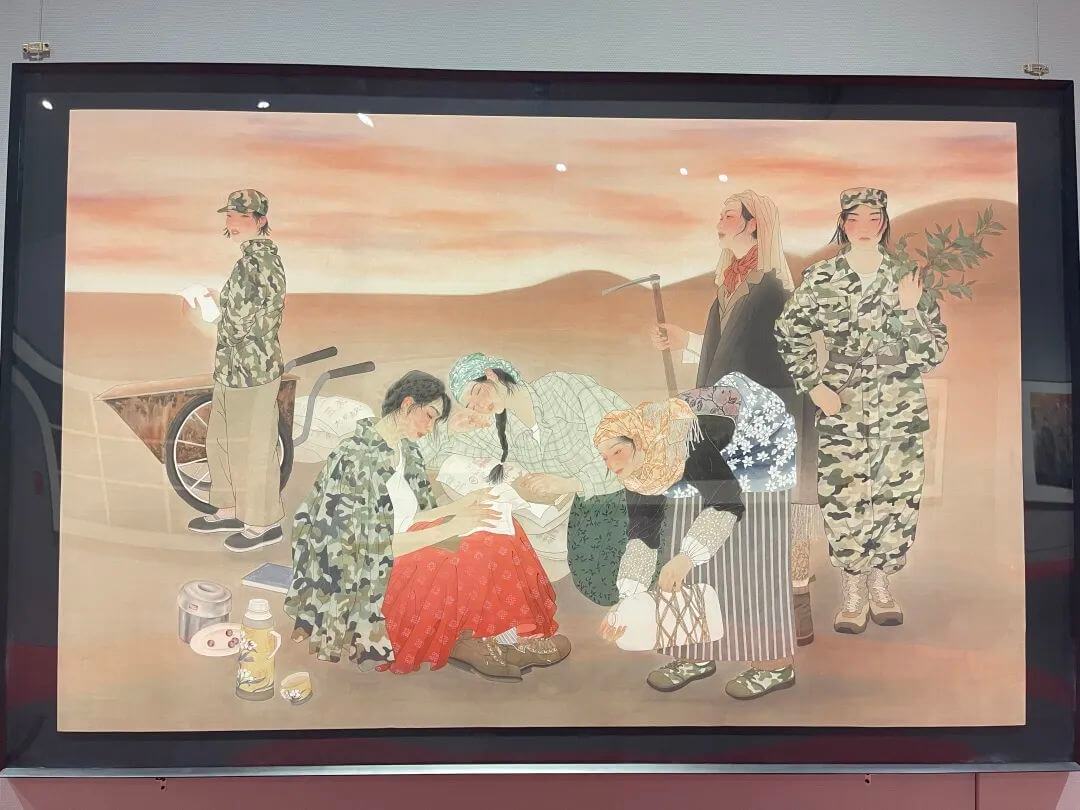

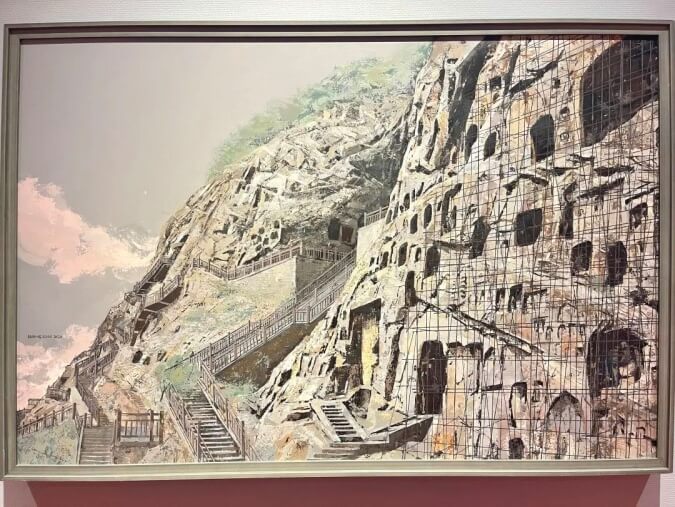

★第二篇章★

文脈千秋

2019年9月18日,習(xí)近平總書記在黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展座談會上強(qiáng)調(diào),黃河文化是中華文明的重要組成部分,是中華民族的根和魂。要推進(jìn)黃河文化遺產(chǎn)的系統(tǒng)保護(hù),深入挖掘黃河文化蘊(yùn)含的時(shí)代價(jià)值,講好“黃河故事”,延續(xù)歷史文脈,堅(jiān)定文化自信,為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢凝聚精神力量。

臨黃河而知中國,幾千年的華夏文明隨著滾滾黃河,奔騰至今。文脈不絕,根植于中華大地,受黃河水滋養(yǎng),傳承后世千秋。

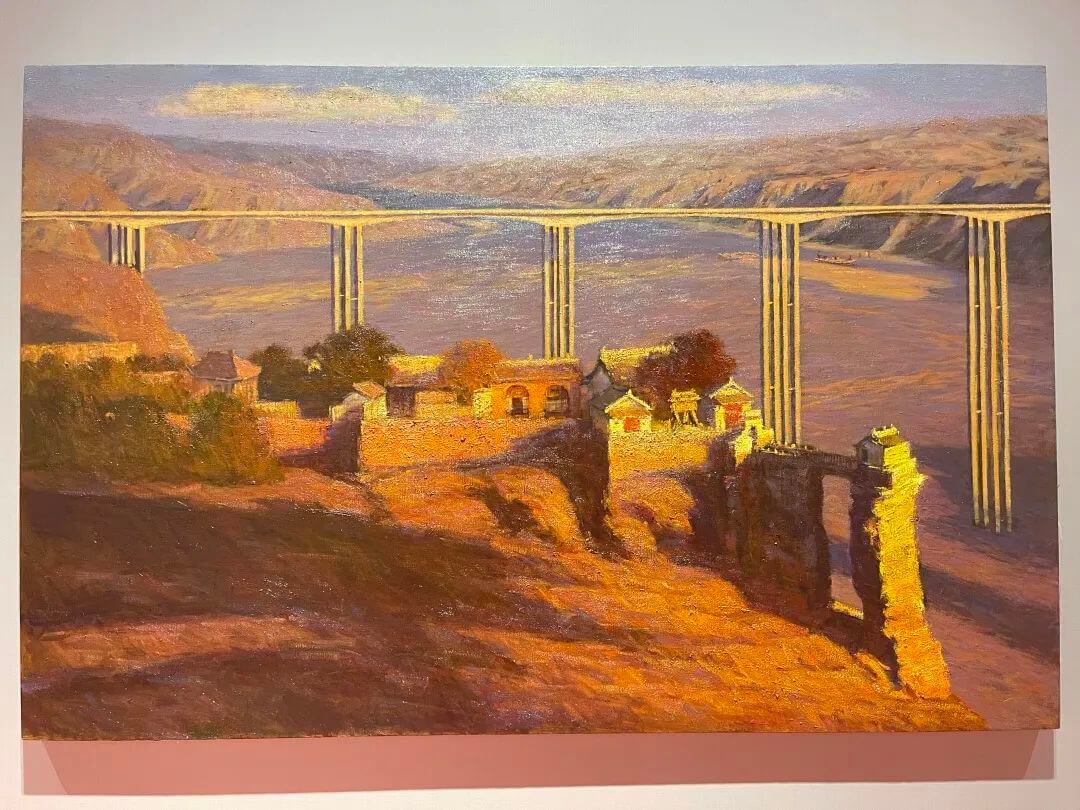

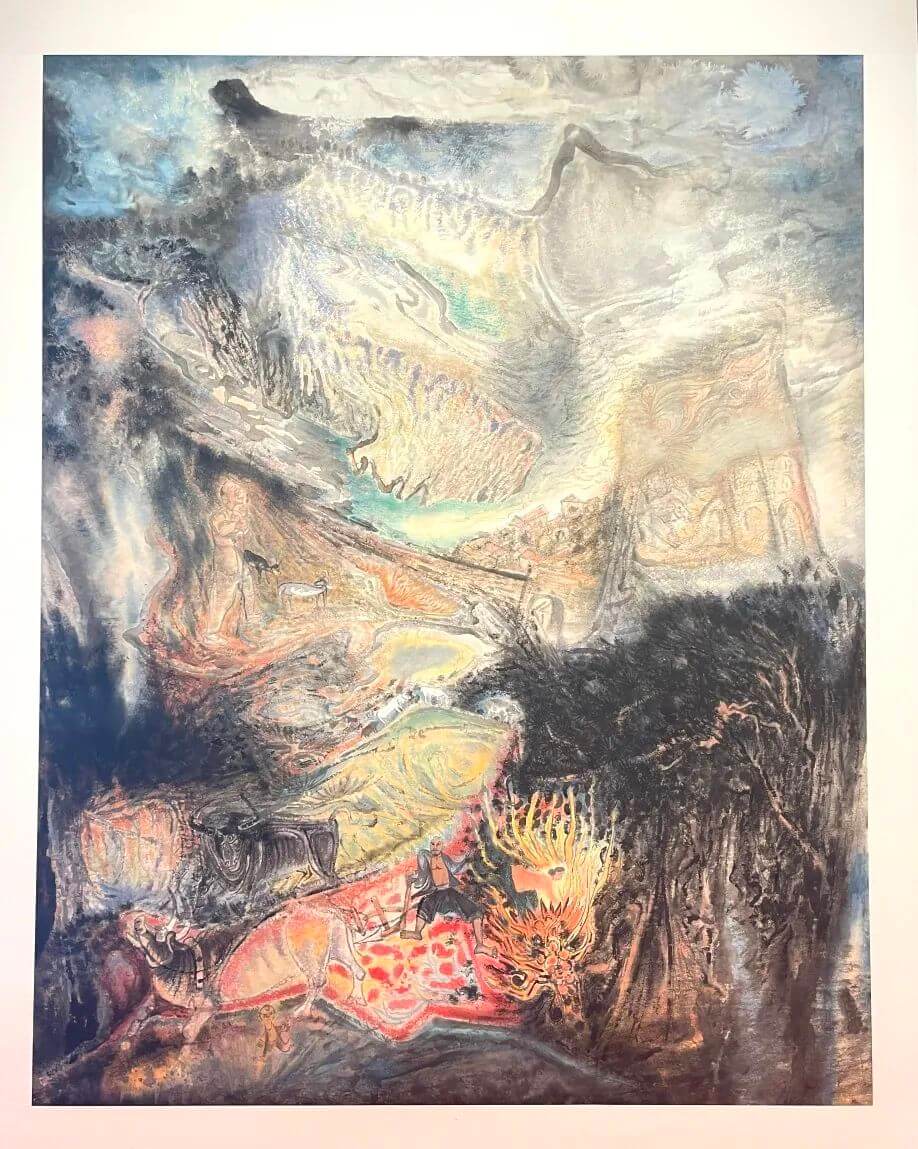

“老牛灣”

胡應(yīng)康 | 黃河老牛灣傳奇

老牛灣景區(qū)位于晉蒙交界,是黃河入晉第一村,長城與黃河在這里交匯,因中華文明的兩大象征在此深情握手而聞名天下。

歷史上的老牛灣是游牧文化和農(nóng)耕文化的結(jié)合處,也是北宋和遼、金、西夏、明朝與韃靼的界關(guān)。境內(nèi)長城蜿蜒,烽候聳立,三里一墩、五里一臺,黃河谷中有彎,灣中套谷,古碼頭與纖夫的纜繩日夜廝磨,向人們訴說著老牛灣不平凡的過往。

老牛灣最先是被19世紀(jì)歐洲傳教士所發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)的老牛灣保留了最原始的峽谷、急流,如今的老牛灣,因?yàn)槿f家寨水利工程的建設(shè),變得平靜而豪邁。既有大河?xùn)|去的氣勢,也有高峽平湖的壯觀,同時(shí),也不乏塞上江南的柔情。

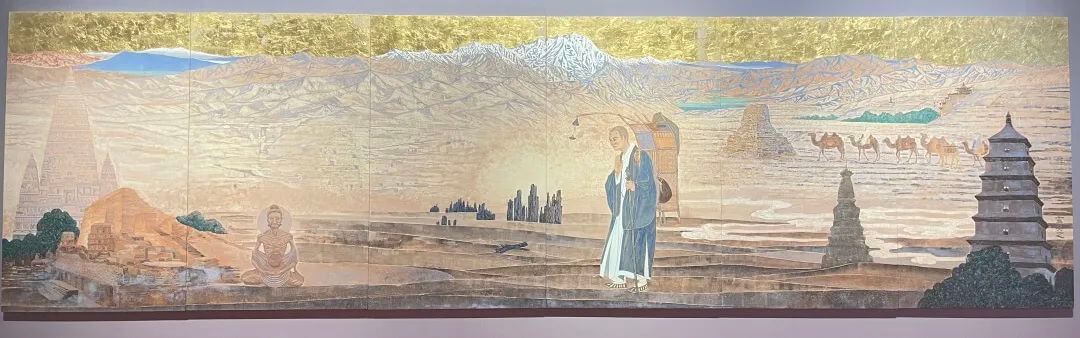

“玄奘傳說”

岳陽 劉小同 | 玄奘之路

1300多年前,玄奘踏上絲綢之路,歷經(jīng)艱難險(xiǎn)阻求取真經(jīng),成為具有世界影響力的歷史文化名人。

玄奘傳說源于以偃師區(qū)緱氏鎮(zhèn)玄奘故里為中心的洛陽地區(qū),是我國民間文學(xué)的瑰寶。作為黃河文化的組成部分, 玄奘傳說是絲綢之路沿線文化融合的見證。

傳承弘揚(yáng)玄奘傳說,對于推動“一帶一路”建設(shè),講好“黃河故事”,增強(qiáng)文化自信,弘揚(yáng)民族文化,傳承中華美德具有重大意義。

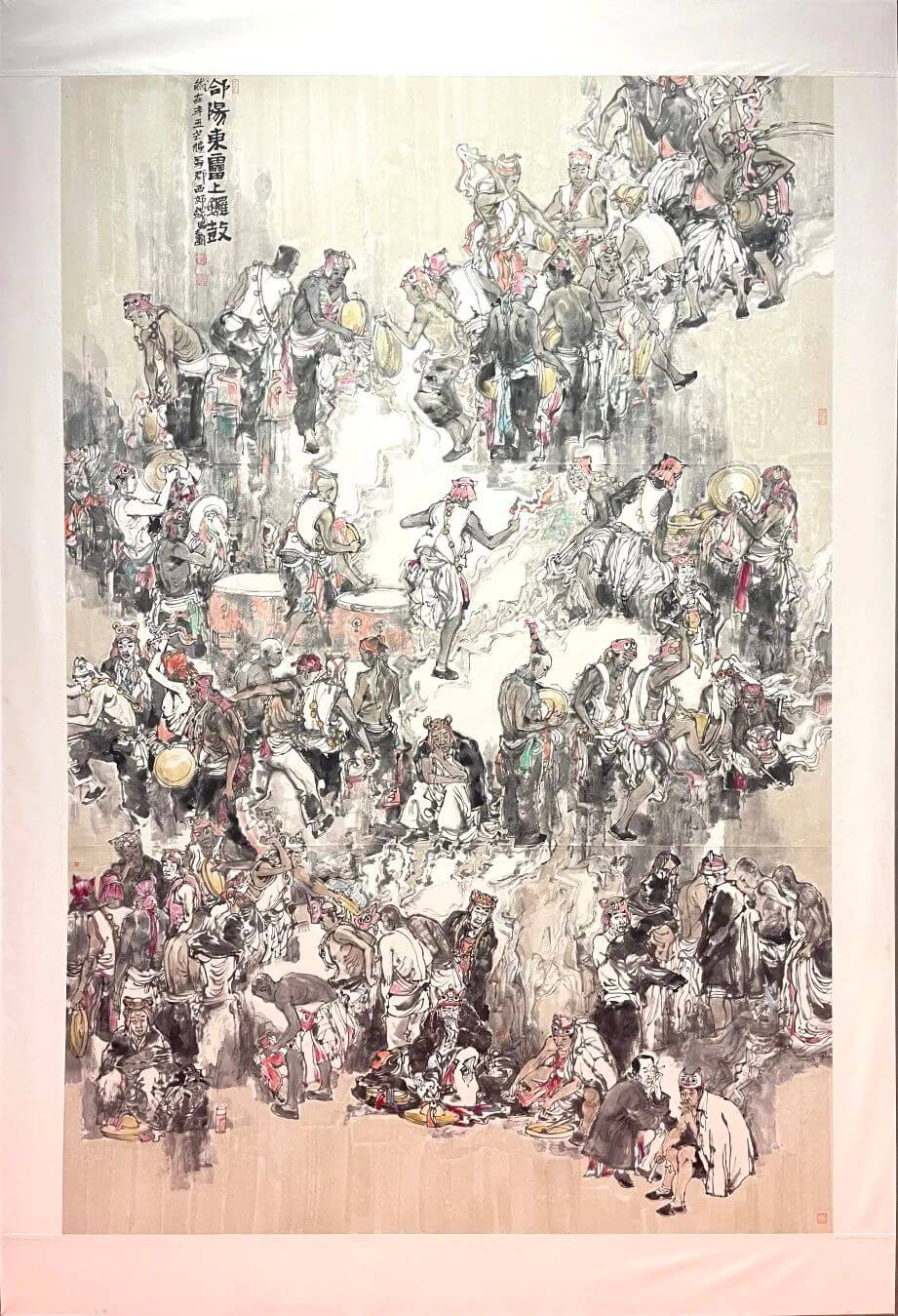

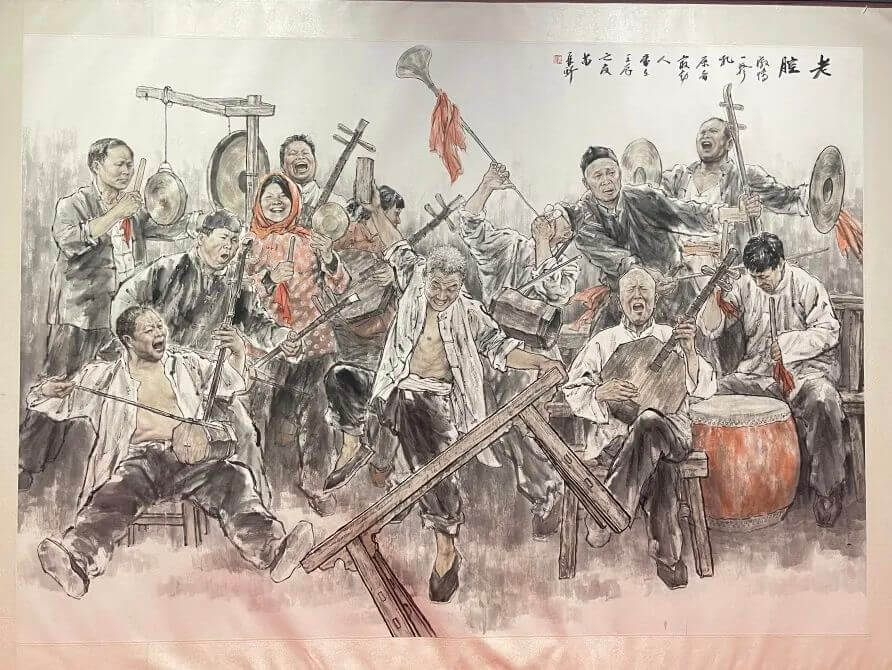

“東雷上鑼鼓”

錢磊 | 合陽東雷上鑼鼓

東雷上鑼鼓僅存于合陽縣坊鎮(zhèn)東雷村。東雷村東臨黃河,西接中雷村,南與太里村隔溝相望,北與百良鎮(zhèn)岔峪口相接,在戰(zhàn)國魏文侯17年(公元前429年)即有人口居住,因該村東臨黃河,河水滔滔聲如雷鳴而得名,又有一說因東雷上鑼鼓伴隨著人們的生產(chǎn)生活產(chǎn)生,因“擂”與“雷”同音,故村名為東雷。東雷村上鑼鼓被喻為“中國原始舞蹈的活化石”。

東雷上鑼鼓是我國古代民間舞蹈的縮影。遠(yuǎn)在夏商周三代合陽為“莘國”(亦名有莘國),《孟子》一書就有“伊尹耕于有莘之野”的記載,《呂氏春秋》中有湯命伊尹作“大鑊樂”的記載,“大鑊樂”的鍾,即是現(xiàn)在的鐃或鑼,在我國古代巫與舞相通,鑼鼓在古代已成為占卜、祭祀的形式,上鑼鼓至今尚有祭祀、跳巫、驅(qū)邪的痕跡。由此可見,上鑼鼓的產(chǎn)生源遠(yuǎn)流長,可以說它是由古老的祭祀驅(qū)邪的民間舞蹈衍變而來。

其他精彩作品

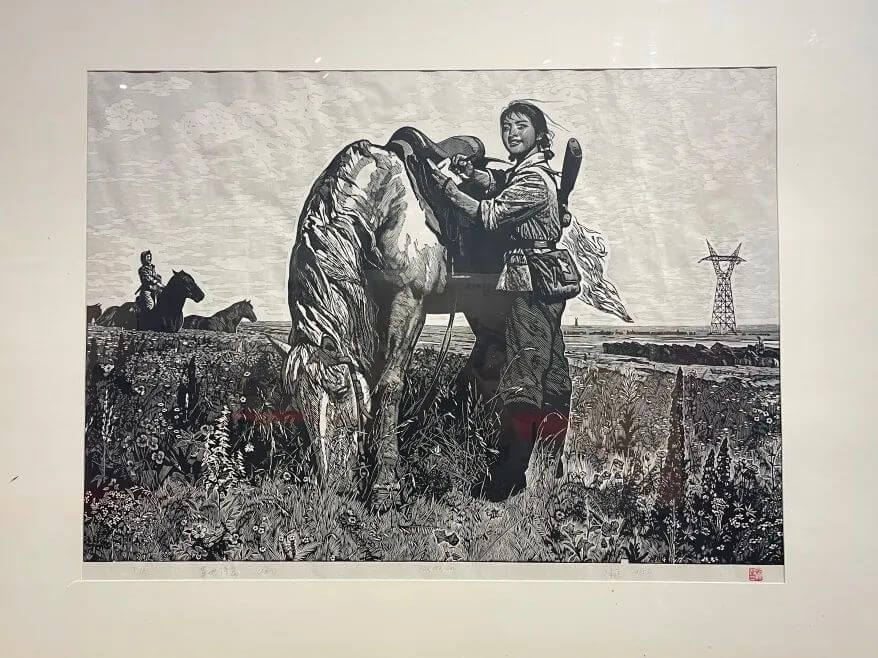

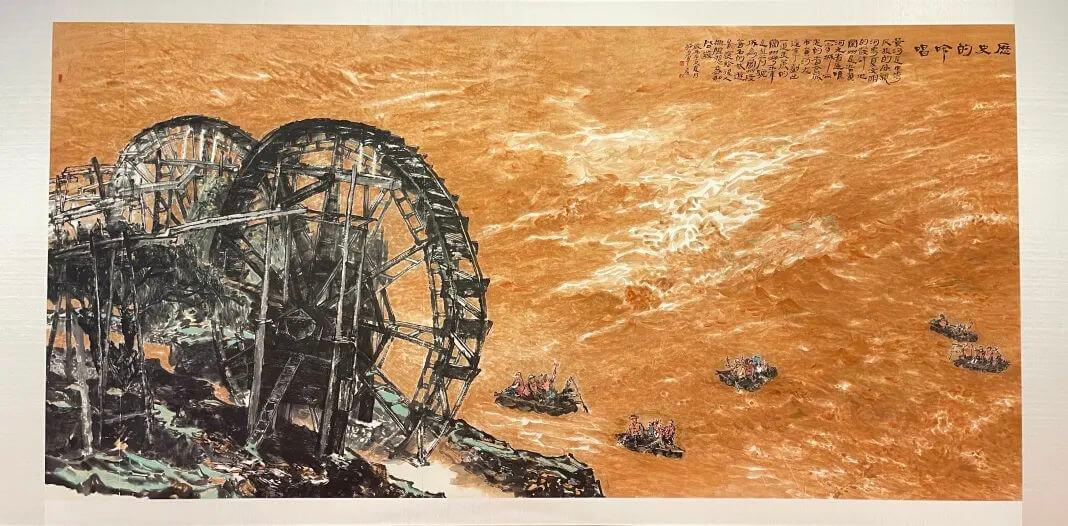

駱少軍 | 歷史的吟唱

黃河的歷史,是一部偉大的自然抗?fàn)幨罚彩且徊颗c自然和諧共處的歷史。回首往昔,多少帝王逸事、名臣風(fēng)采、市井百態(tài),以及近現(xiàn)代的家國榮辱盡在其中。華夏民族治理黃河的風(fēng)采和精神,已然融入了民族的血脈之中,支撐著中華文化的發(fā)展和傳承。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊