鐘聲敲響,在倒計時中迎接新的一年;鐘聲敲響,伴隨著歸家的人潮;鐘聲敲響,牽動著溫暖的回憶。鐘樓的鐘聲,是一座城市令人難忘的印記,是許多人城市記憶中不可磨滅的一部分。

曾記得,成都也有一座高大的鐘樓,1969年與成都電信局大樓一起開始修建,共7層,高69米,座落在天府廣場旁。過去1979年糧票的背景就是這“成都第一鐘”,而這“成都第一鐘”也成為了成都的標志性建筑之一。

曾經(jīng)天府廣場的鐘樓

1978年,鐘樓開始正常運轉(zhuǎn),塔鐘由上海鐘表廠生產(chǎn),每天誤差30秒,每天都得人工校正兩次。之后在1996年,塔鐘換成電子鐘,實現(xiàn)了電腦控制,精確度大大提高。2008年7月,成都電信局大樓決定搬遷。2010年成都電信局大樓設(shè)備已搬出,四川電信成都分公司將繼續(xù)維修鐘樓直至大樓正式移交。

2010年9月,鐘樓拆除。當時新聞報道,由于天府廣場人流密集,施工方?jīng)]有選擇爆破拆除鐘樓,而選擇了人工拆除的方式。拆除工作采用了高空破碎拆除機,機器長臂為28米。2010年10月7日清晨6時許,機器長臂夾破鋼筋后,利用鐘樓本身的重力,建筑定向向北倒塌。下午6時20分,鐘樓完成了最后的拆除工作,“成都第一鐘”退出歷史舞臺。

拆除前的天府廣場鐘樓

曾經(jīng)在天府廣場矗立的鐘樓的確是沒有了,就像那些消失在時光中的其他建筑和街道一樣,消失在了歲月的長河中。對于許多老成都人來說,天府廣場的鐘樓早已組成了他們?nèi)粘I畹囊徊糠郑好咳障掳嗷丶遥愤^天府廣場,在鐘聲響起時短暫停留,向鐘樓確認時間;節(jié)假日帶上家人去天府廣場玩耍,待到鐘聲響起之后歸家;跨年時跟家人一起,在鐘樓旁靜待新年的鐘聲敲響……每一次與鐘樓的互動,都是一次記憶的核對。鐘樓的形象,不僅僅是一張張承載回憶的照片中的背景,更是回憶本身,在老成都人的腦海中揮之不去。

80年代的鐘樓(天府廣場旁) 圖據(jù)夏宏君

總有些事物是在不經(jīng)意間消失不見的,雖然生活不會因此止步,但每每想到它們,心中還是會有莫名的失落。鐘樓拆除,有人在倒塌的廢墟前拍照留念過,也有人呼吁恢復(fù)鐘樓建筑……人們用不同的方式表達對鐘樓的懷念,讓歷史在這里翻篇。

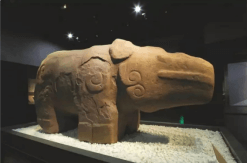

“鎮(zhèn)水神獸”

一件事物消失后,帶來的并不只有失去的遺憾。在天府廣場鐘樓倒下的地方,埋藏著一頭“千年瑞獸”。2013年1月8日在天府廣場旁東北側(cè)的四川大劇院工地(即原鐘樓地址)發(fā)掘出來了一頭石犀,考古學家推斷它很可能是當年李冰所造的其中之一,是名副其實的千年“鎮(zhèn)水神獸”。其實,這頭石犀早在1973年11月就被在天府廣場施工的人員發(fā)現(xiàn)了,但礙于當時技術(shù)條件有限,人們只得將它就地回埋。于是,這頭石犀又陷入了長久的沉睡,直到鐘樓倒下之后,才得以重見天日。

“天府石犀”現(xiàn)存于成都博物館

我們永遠不知道這片土地到底埋藏著多少驚喜,正如我們無法預(yù)料何物何時消失、何時出現(xiàn)。珍惜每一次相遇或許才能讓生活充滿希望吧!

天府廣場

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊