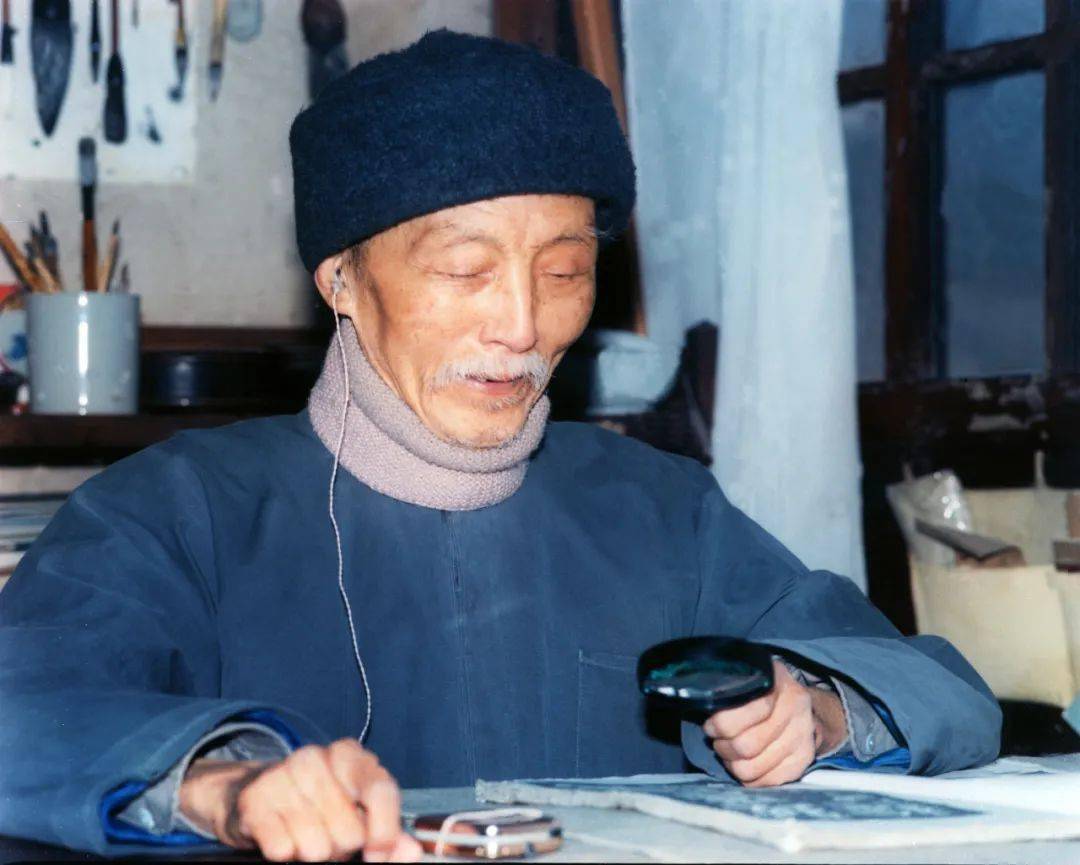

行走在成都的街頭,常常看到如“人民公園”“百花潭公園”“陳麻婆豆腐”“粵香村”“帶江草堂”等等匾額,這些匾額的落款常常由一位“興公”的人所題寫。興公何許人也?他就是當(dāng)代四川書法復(fù)興繁榮承前啟后的奠基者之一,早年曾受教于趙熙,繪畫及篆刻曾得齊白石親授,與名畫家張大千、徐悲鴻交好,曾任四川省政協(xié)委員、四川文史館研究員和四川省書法家協(xié)會(huì)副主席的余中英先生。

戎馬小記

余中英,號(hào)興公,1899年出生于郫縣東街馬家巷。清末考入四川陸軍小學(xué)未及畢業(yè),進(jìn)入民國(guó)入四川陸軍軍官學(xué)校。畢業(yè)后,長(zhǎng)期在川軍中任職。抗戰(zhàn)初期,隨劉湘率川軍出征,后任川康綏靖公署副參謀長(zhǎng)。1940年任職成都市長(zhǎng)期間,他請(qǐng)著名雕塑家劉開渠重塑孫

中山和川軍無(wú)名抗日將士銅像,今天依然是成都街頭的主要文化地標(biāo)。

翰墨風(fēng)流

盡管軍政生涯占據(jù)了半生時(shí)間,但軍旅之暇的余中英仍硯田耕耘,樂(lè)此不疲。資料顯示,行軍在外,專門有替他研磨的勤務(wù)兵,日磨墨汁一斗碗,日臨大字五十(多是二尺見(jiàn)方)。另記載,余中英與樹種五老七賢的趙熙常有書信往來(lái)。對(duì)于趙的字,他常常也是視若珍寶。即便一張字條,他也都非常寶貴地珍藏起來(lái)。

翰墨之余,余中英還刻苦自勵(lì)于書畫篆刻。1933年,他下屬的部隊(duì)被劉湘改編,他趁機(jī)辭職偕妻北游。在京期間,他因緣結(jié)識(shí)了國(guó)畫大師齊白石,大約自帶的風(fēng)流儒雅,兩人相見(jiàn)頗為投契。因在書畫篆刻方面頗有造詣,共同的愛(ài)好讓二人在很短的時(shí)間里更是以師友之禮相待,合作的不少書畫作品今天依然可以看到,其中不乏傳世佳作。上世紀(jì)50年代,余中英將畢生所藏書畫精品悉數(shù)捐于國(guó)家。其中,巨幅花鳥長(zhǎng)卷《九秋圖》,就是白石老人抗戰(zhàn)期間為余中英所作,而今成為四川博物院書畫館藏的精品之一。

墨香余韻

自青年時(shí)代起,余中英即研習(xí)北魏碑帖,并廣涉秦篆、漢隸、晉唐楷書及晉唐、宋、元、明多家行草書,后執(zhí)贄于趙熙門下,臨池功深,兼善各體,食古能化,最終出之以雋拔峭勁、秾潤(rùn)雅練的鮮明個(gè)人風(fēng)格。在扶攜后輩方面,尤其是對(duì)后學(xué)的書法教育,他更是不遺余力。至今尚為川內(nèi)書家稱道的是,1978年成都市西城區(qū)文化館成立了書法組,這是四川最早的書法沙龍,云集了后來(lái)西蜀中青年的書法骨干。當(dāng)時(shí),書法組搞講座、辦油印刊物《書學(xué)》(刊物的字就是余中英書寫的),余中英更是傾其所學(xué)以教之。可以說(shuō),四川書法的復(fù)興與余中英等前輩的努力是分不開的。1981年,中國(guó)書法家協(xié)會(huì)四川省分會(huì)成立,書法界同好公推余中英擔(dān)任副主席,算是對(duì)他所作貢獻(xiàn)的最大褒獎(jiǎng)。

也難怪,徐無(wú)聞在《余興公書畫篆刻集·序》中給予他很高的贊譽(yù):“藝術(shù)家生前的名聲,往往與他的實(shí)際成就不完全相應(yīng)。然而,歷史的考驗(yàn)總是公正的,生前名過(guò)其實(shí)者,身后名聲自漸降歸原位;生前因種種原因而名不及實(shí)者,身后也會(huì)顯露他自有的光輝。”

首頁(yè)

首頁(yè) 剪影青羊

剪影青羊