19世紀(jì)中葉以后,中國社會經(jīng)歷了前所未有的大變局。在此期間,成都扮演了不可替代的角色:保路運動的重要策源地、抗戰(zhàn)大后方的戰(zhàn)略重鎮(zhèn)、解放大西南的主要戰(zhàn)場。這三座豐碑,永載近代中國的百年史冊。成都,這座曾經(jīng)的“錦官城”,也再一次在歷史上留下光輝燦爛的一筆。

這段風(fēng)云變幻的歷史,被成都博物館珍藏了起來。現(xiàn)在,我們可以在“花重錦官城·近世篇”展覽中,身臨其境地體驗?zāi)嵌螎槑V歲月,感受當(dāng)年成都的熱血情懷和革命精神。

近世風(fēng)云

【成都時政之變】

近世成都,風(fēng)云變幻。鴉片戰(zhàn)爭后,川人覺醒,在改良、維新與革命中探求救國之道。辛亥年夏,保路運動成為點燃辛亥革命的導(dǎo)火索。抗戰(zhàn)爆發(fā),川軍勇赴前線,成都在全民抗戰(zhàn)中發(fā)揮重要作用。

晚清變局

鴉片戰(zhàn)爭后,洋務(wù)派代表人物丁寶楨在成都創(chuàng)辦四川機器局,推動成都工業(yè)近代化。《馬關(guān)條約》簽訂后,宋育仁等在成都創(chuàng)辦蜀學(xué)會,大造變法維新輿論;川籍志士楊銳、劉光第投身“百日維新”,舍生取義。20世紀(jì)初,同盟會在四川活動頻繁,為保路同志軍武裝起義打下堅實基礎(chǔ)。

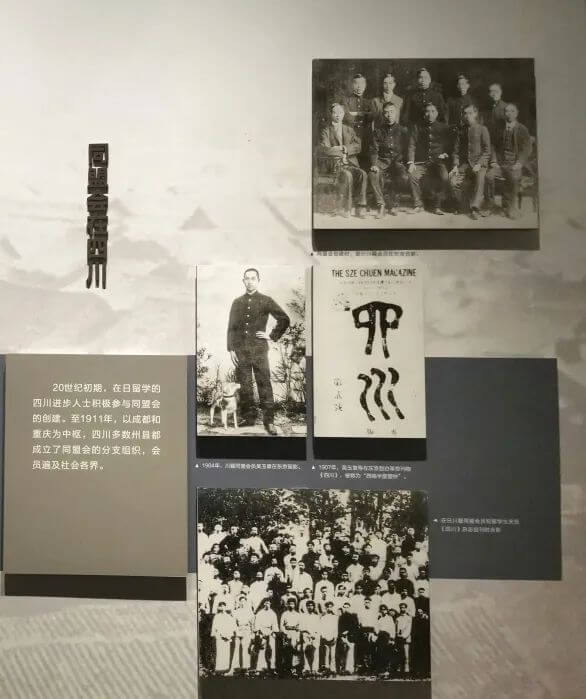

同盟會在四川

20世紀(jì)初期,在日留學(xué)的四川進步人士積極參與同盟會的創(chuàng)建。至1911年,以成都和重慶為中樞,四川多數(shù)州縣都成立了同盟會的分支組織,會員遍及社會各界。

辛亥革命保路死事紀(jì)念碑

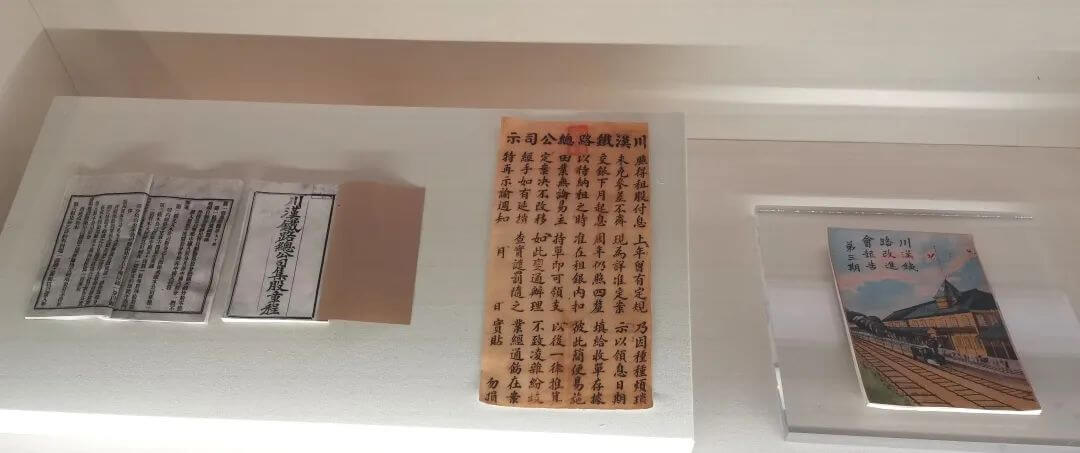

保路運動

1911年夏秋,清政府將川漢鐵路修筑權(quán)收歸國有并出賣給美、英、法、德四國銀行財團激起強烈反對。川人在成都成立保路同志會要求“破約保路”,遭到四川總督趙爾豐鎮(zhèn)壓,釀成震驚全國的“成都血案”。同盟會成員龍鳴劍等組建保路同志軍揭竿起義,清廷調(diào)湖北新軍入川,武漢一時空虛,革命黨人乘機發(fā)動武昌起義,掀起各省獨立浪潮,保路運動成為辛亥革命的先聲和埋葬專制帝制的導(dǎo)火索。

從左到右依次為:

《川漢鐵路總公司集股章程》、《川漢鐵路總公司領(lǐng)息告示》、《川漢鐵路改進會報告》第三期

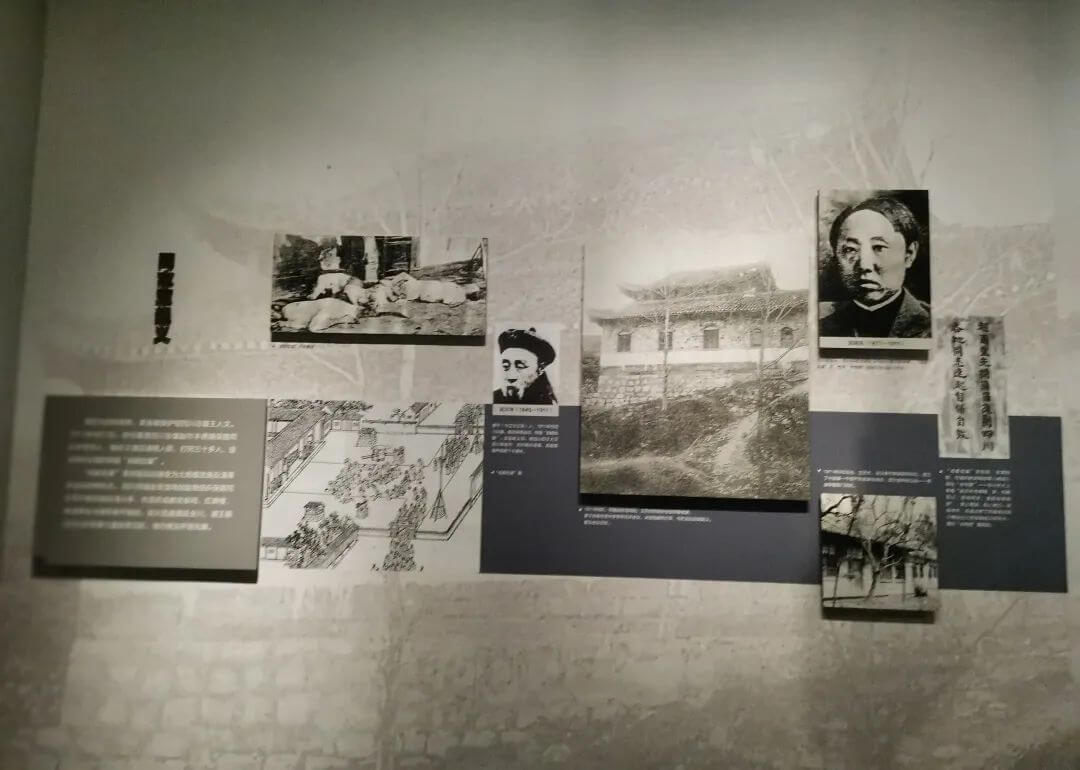

同志軍起義

清廷為控制局勢,緊急撤換護理四川總督王人文。1911年9月7日,新任署理四川總督趙爾豐誘捕保路同志會領(lǐng)導(dǎo)人,隨后又鎮(zhèn)壓請愿人群,打死三十多人,造成震驚全國的保路“成都血案”。

四川同盟會員龍鳴劍趁勢組織保路同志軍開展武裝反清斗爭,先后在成都武侯祠、紅牌樓、犀浦等地與清軍展開激戰(zhàn),戰(zhàn)火迅速蔓延全川,清王朝在四川的軍事力量捉襟見肘,地方統(tǒng)治開始瓦解。

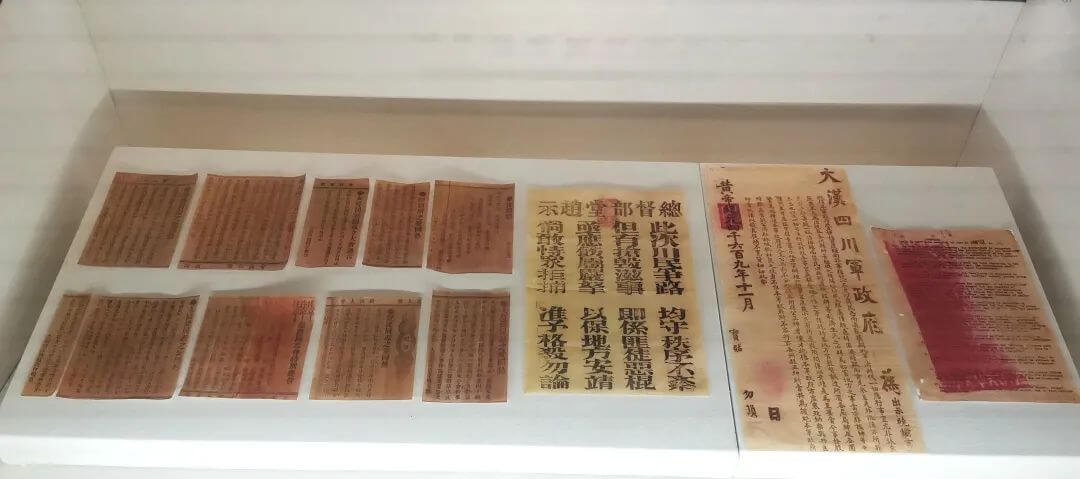

從左往右依次為:

《四川保路同志會報告》、四川總督趙爾豐鎮(zhèn)壓保路運動布告、大漢四川軍政府告示、《四川獨立協(xié)議十一條》

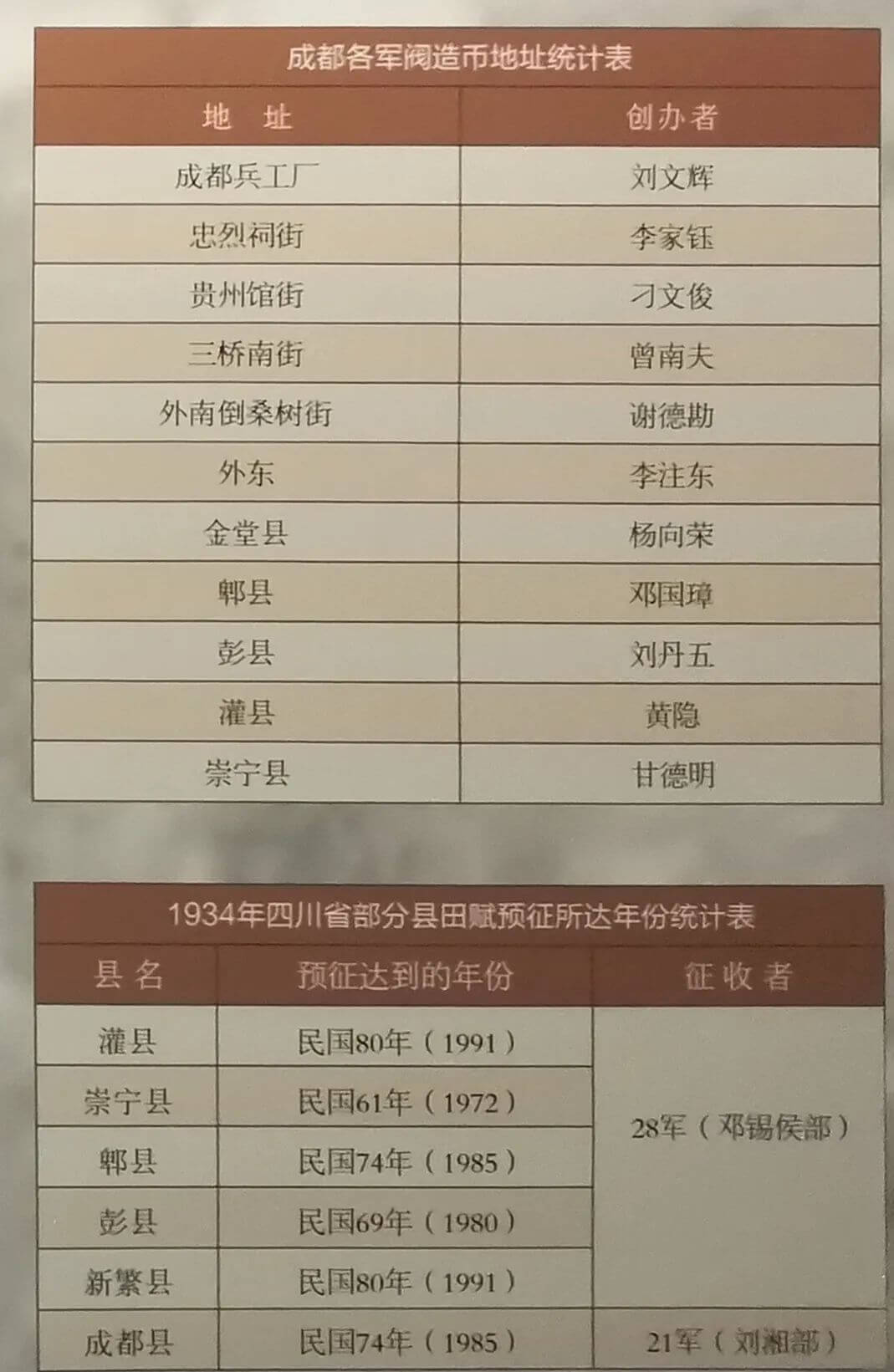

軍閥割據(jù)與川政統(tǒng)一

辛亥革命后,相繼發(fā)生了“二次革命”和護國戰(zhàn)爭,各地軍閥擁兵自重。川軍和入川滇軍、黔軍割據(jù)四川,混戰(zhàn)連年。1934-1935年,中央勢力進入四川,廢除防區(qū)制、整編川軍,實現(xiàn)全省行政、軍政、財政統(tǒng)一,結(jié)束了四川近二十年的軍閥割據(jù)局面。

“防區(qū)制”

1918年,四川政要熊克武決定按各軍駐防地區(qū)劃撥地方稅款,由各軍自行向各縣征收。四川軍閥防區(qū)制由此形成,各防區(qū)成了大大小小的獨立王國。

1926年,劉文輝的24軍、鄧錫侯的28軍、田頌堯的29軍在成都劃區(qū)分駐。各自購置機具,設(shè)立私廠鑄錢造幣,釀成“雜版風(fēng)潮”。

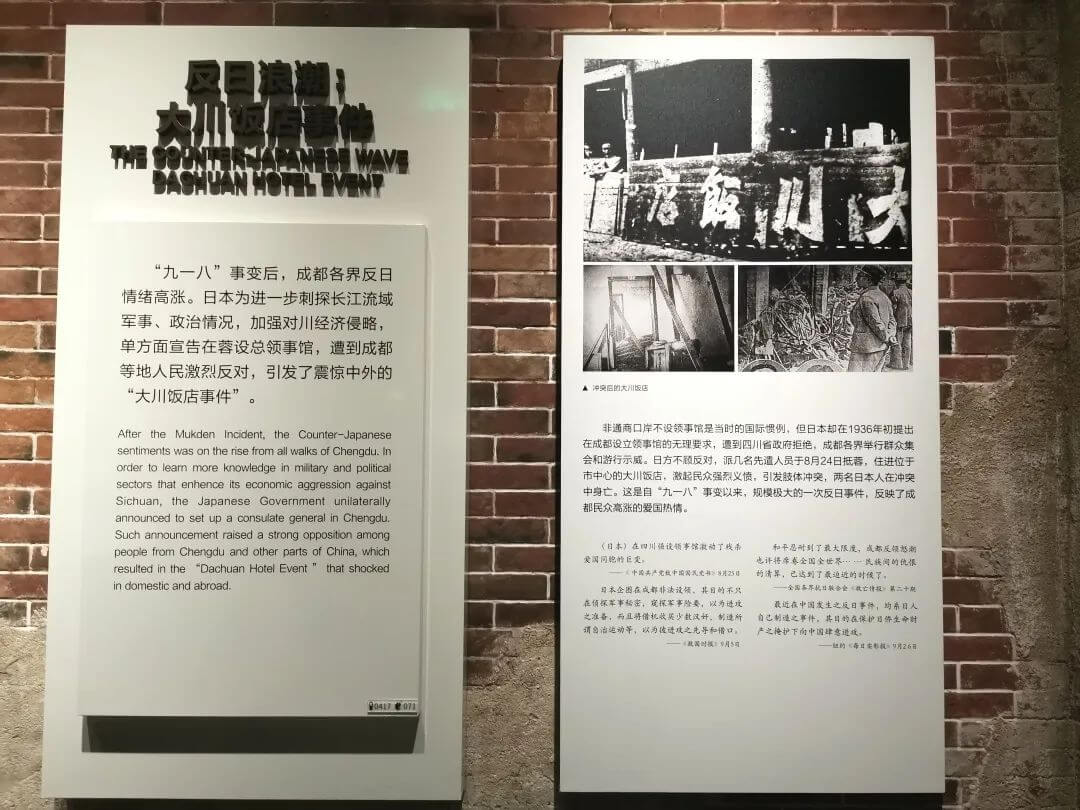

反日浪潮:大川飯店事件

“九一八”事變后,成都各界反日情緒高漲。日本為進一步刺探長江流域軍事、政治情況,加強對川經(jīng)濟侵略,單方面宣告在蓉設(shè)總領(lǐng)事館,遭到成都等地人民激烈反對,引發(fā)了震驚中外的“大川飯店事件”。

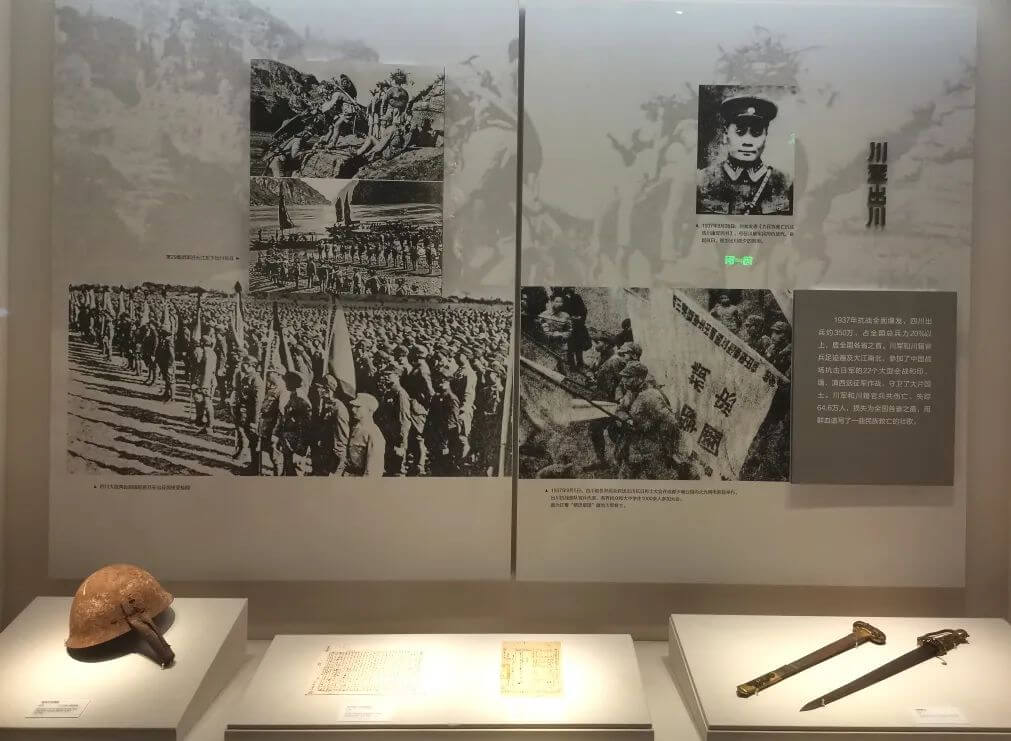

抗戰(zhàn)大后方

1937年抗戰(zhàn)爆發(fā),川軍出川英勇抗敵,用鮮血譜寫了民族救亡的壯歌。自古就有“天府之國”之稱的成都成為抗戰(zhàn)大后方的重鎮(zhèn),在政治、經(jīng)濟、文化等方面為抗戰(zhàn)提供了有力支撐。以成都為基地對日本進行的多次戰(zhàn)略轟炸,給日本帝國主義以沉重打擊。

竭誠支援

抗戰(zhàn)期間,成都社會各界人士積極成立抗日團體和組織,投身民族救亡運動。他們或投軍入伍,或響應(yīng)征工,或捐產(chǎn)獻物,或宣傳號召,竭盡全力地為抗戰(zhàn)提供物質(zhì)與精神支援。

新潮涌動

【成都現(xiàn)代化開端】

19世紀(jì)末,西風(fēng)漸進,地處內(nèi)陸的成都開始投入到新的歷史洪流中,新與舊、傳統(tǒng)與現(xiàn)代交替、融合,政治、經(jīng)濟、社會等不斷發(fā)生新變化。成都警察總局,市政公所、市政府相繼成立;新式商業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等陸續(xù)興起;新文化、新思想、新觀念出現(xiàn),開啟了成都現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型進程。

市政革新

1903年,作為現(xiàn)代城市管理機構(gòu)雛形的成都警察總局成立,一段時間內(nèi),承擔(dān)了城市管理的主要職能。1922年,成都市政公所成立,標(biāo)志著市建制的初步形成。1928年,成都設(shè)市、成立市政府,成都作為現(xiàn)代都市的地位正式確立。

老春熙路還原圖

經(jīng)濟轉(zhuǎn)型

春熙路

二十世紀(jì)初,成都新型工廠、公司、商業(yè)綜合體陸續(xù)涌現(xiàn):1909年,啟明電燈公司成立;同年,集購物、餐飲、娛樂于一體的勸業(yè)場開業(yè);1924年,連通東大街和商業(yè)場兩大商圈的新式商業(yè)中心春熙路建成……城市產(chǎn)業(yè)形態(tài)發(fā)生顯著變化。抗戰(zhàn)爆發(fā)后,在東中部內(nèi)遷工廠企業(yè)等多種力量推動下,成都工業(yè)、商業(yè)、金融業(yè)等全面發(fā)展。

1924年,春熙路建成,連通了東大街和商業(yè)場兩大商圈。綢緞珠寶、服裝百貨、文具書籍、金石字畫、鐘表眼鏡、錢莊銀號、醫(yī)院藥房、相館報社、中西餐館等濟濟一堂,很快成為“熙來攘往”、熱鬧非凡的新式商業(yè)中心。

勸業(yè)場

在勸業(yè)道總辦周善培的倡議下,集商貿(mào)購物、餐飲休閑于一體的大型新式商場——勸業(yè)場于1909年建成。其建筑為木結(jié)構(gòu)的中西式樓房,分前場、后場,場中間辟有東西支路。前場口位于總府街,后場口在華興街。1910年改名“商業(yè)場”。1917年遭遇大火,后在原址重建,規(guī)模更大,主要經(jīng)營地方名產(chǎn)、廣貨與洋貨等,并一直沿用至今。

![]()

思想嬗變

甲午戰(zhàn)爭后,民主、平等、自由、博愛、人權(quán)等新的思想觀念在成都開始傳播,為保路運動的興起奠定了思想基礎(chǔ)。新文化運動時期,成都相繼創(chuàng)辦了進步刊物《四川學(xué)生潮》、《星期日》、《半月報》。1919年,少年中國學(xué)會成都分會成立,馬克思主義思想隨之在成都傳播。

人才輩出

【新式教育的崛起】

晚清,罷科舉,停書院,興學(xué)校,成都新式教育蓬勃發(fā)展。民國以后,成都學(xué)校林立,大中小學(xué)并舉,專門教育和社會教育十分興盛,各類人才輩出。晚清至民國,成都學(xué)子踏上赴日、法等國求學(xué)之路,歸國后成為推動中國社會變革的中堅力量。抗戰(zhàn)爆發(fā),國內(nèi)多所高校內(nèi)遷,大師云集、學(xué)術(shù)活躍,成都成為當(dāng)時中國文化教育中心之一。

學(xué)校勃興

1896年,四川中西學(xué)堂創(chuàng)辦,開啟了成都新式學(xué)校教育的先河,至1911年,成都已出現(xiàn)小學(xué)校、中學(xué)校、高等學(xué)校、師范學(xué)校、實業(yè)學(xué)校、軍事學(xué)校、法政學(xué)校、女子學(xué)校、成人學(xué)校等各式新式學(xué)校。民國時期,成都文教事業(yè)長足發(fā)展,據(jù)1942年統(tǒng)計,全市教職員及學(xué)生人數(shù)近8萬人,占成都人口總數(shù)的16.7%。

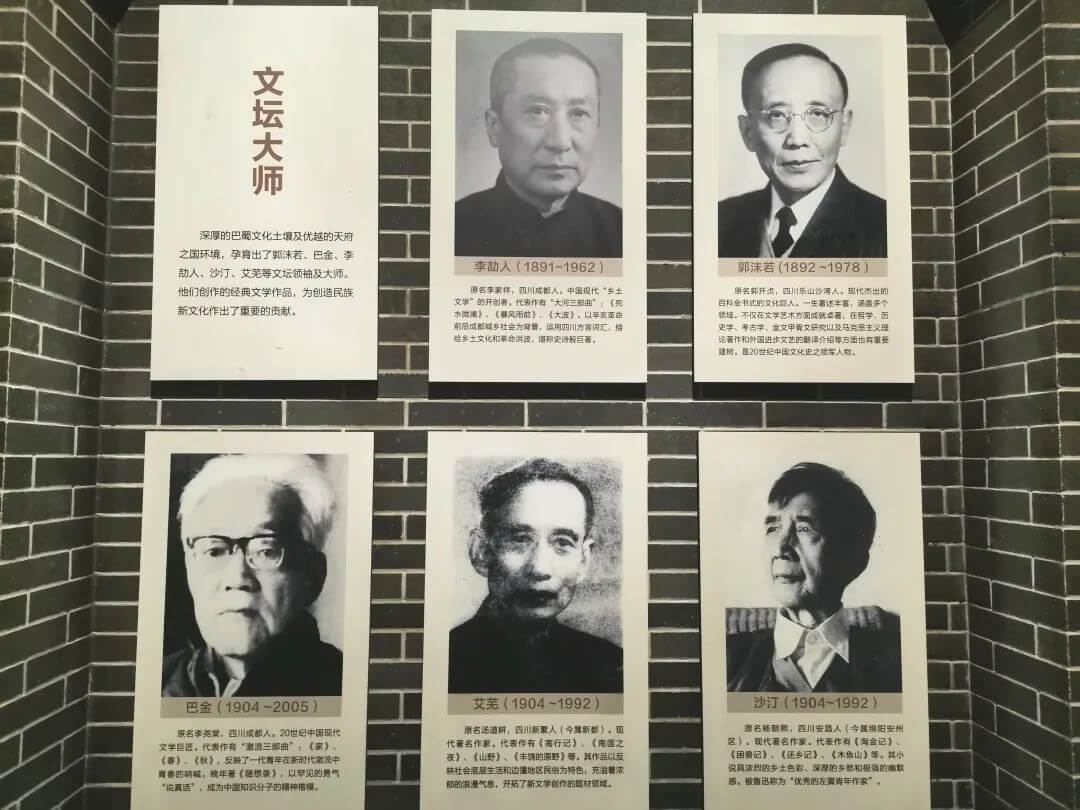

文壇大師

學(xué)府內(nèi)遷

抗戰(zhàn)爆發(fā)后,齊魯大學(xué)、金陵大學(xué)、金陵女子文理學(xué)院、中央大學(xué)、燕京大學(xué)等國內(nèi)一流學(xué)府先后遷址成都,形成了華西壩“五大學(xué)”聯(lián)合辦學(xué)盛況。伴隨著眾多文化教育機構(gòu)、文藝界人士、著名學(xué)者的不斷遷入,成都文化影響力迅速提升。

華西協(xié)合大學(xué)建筑群模型

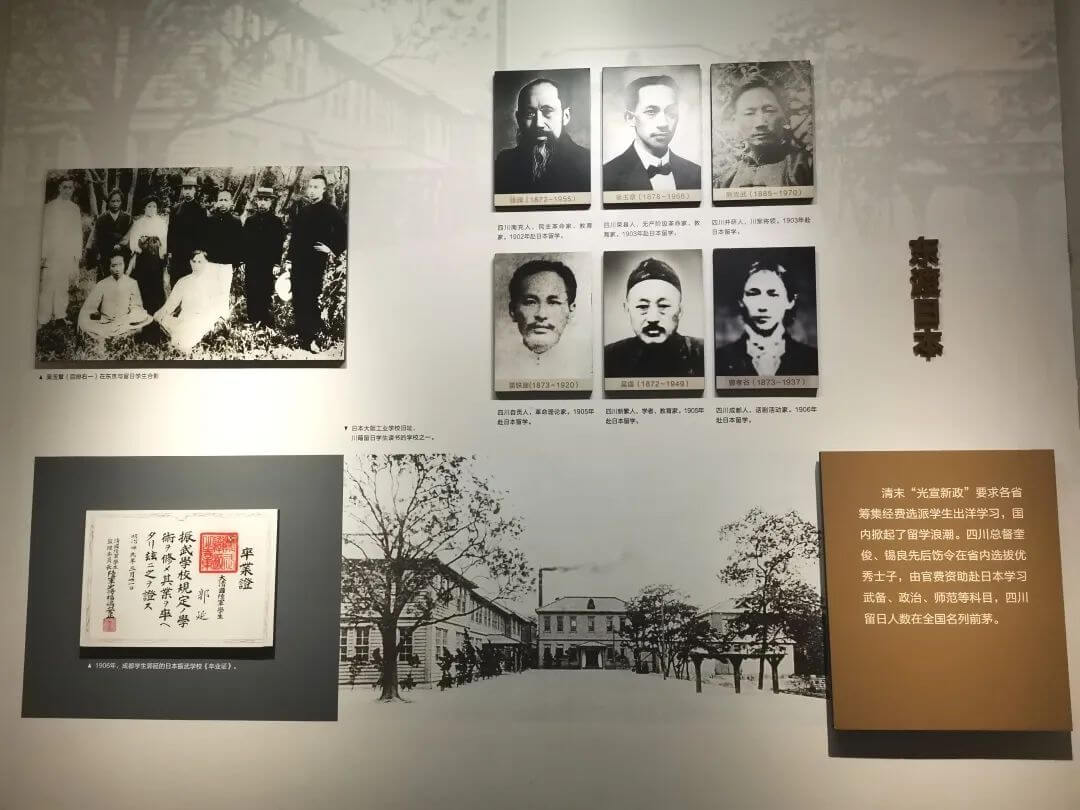

留學(xué)熱潮

清末,清政府因舉辦新政而派遣留學(xué)生,四川知識分子為追求救國之道紛紛東渡日本留學(xué),歸國后,成為傳播新知識、新文化,推動社會經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。辛亥革命后,在吳玉章等人的倡導(dǎo)下,留法勤工儉學(xué)運動在成都蓬勃開展,培養(yǎng)了以陳毅為代表的一批杰出人才,川籍赴法學(xué)生數(shù)量一時居各省之首。

留法勤工儉學(xué)

辛亥革命后,留學(xué)的主要目的地由日本轉(zhuǎn)向歐洲,尤以赴法留學(xué)為主流。1918年,吳玉章等在成都爵版街建立“留法勤工儉學(xué)會四川分會”,一大批懷揣救國夢的川籍學(xué)子受其影響,沖出夔門,遠涉重洋,到法國勤工儉學(xué)。

![]()

光輝歷程

【成都和平解放】

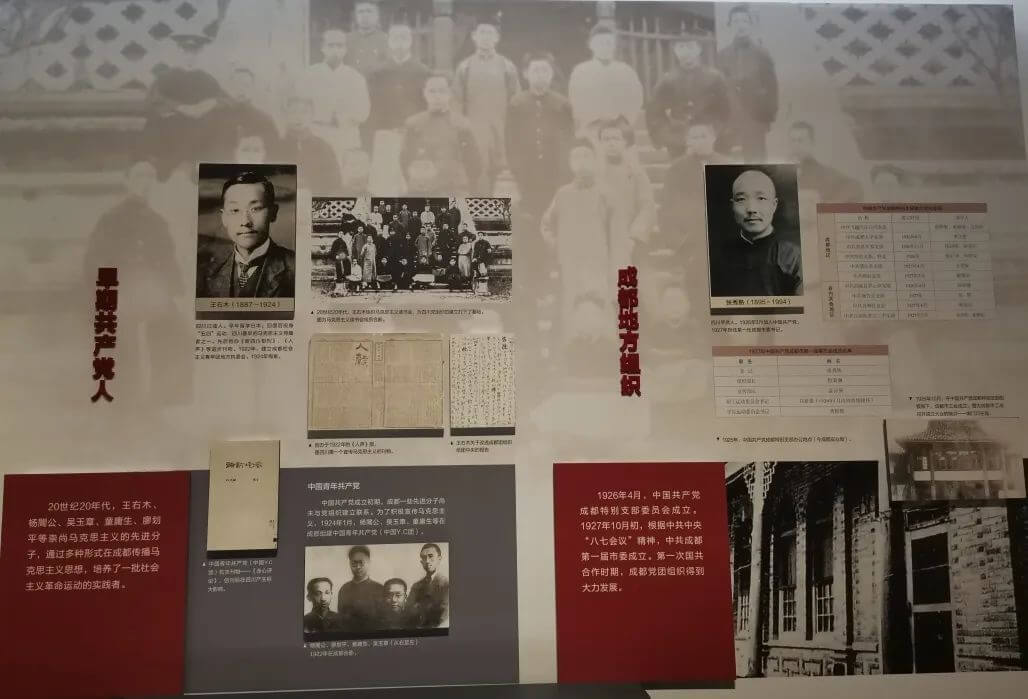

新文化運動開始后,一批進步知識分子在成都宣傳馬克思主義,中國共產(chǎn)黨在成都的地方組織隨之建立。在黨的領(lǐng)導(dǎo)下,無數(shù)共產(chǎn)黨人和革命志士前赴后繼,開展了艱苦卓絕的斗爭。彭縣起義促進了成都和平解放,加速了大西南的解放進程。

革命先鋒

經(jīng)過五四運動的洗禮,一批爭取民族獨立解放、人民自由平等的有志之士成長起來。1919年,少年中國學(xué)會成都分會成立。1923年至1924年,成都先后建立了中國共產(chǎn)黨成都獨立小組、中國青年共產(chǎn)黨等中共早期組織。1927年,中國共產(chǎn)黨成都市委成立,成都地區(qū)的革命活動有了領(lǐng)導(dǎo)核心及中堅力量。

![]()

曲折征程

中國共產(chǎn)黨成都地方組織建立后,積極參與第一次國共合作,開展抗日救亡運動和愛國民主運動。在艱苦卓絕的斗爭中,共產(chǎn)黨人和革命志士為國家存亡和民族解放獻出了寶貴的生命。

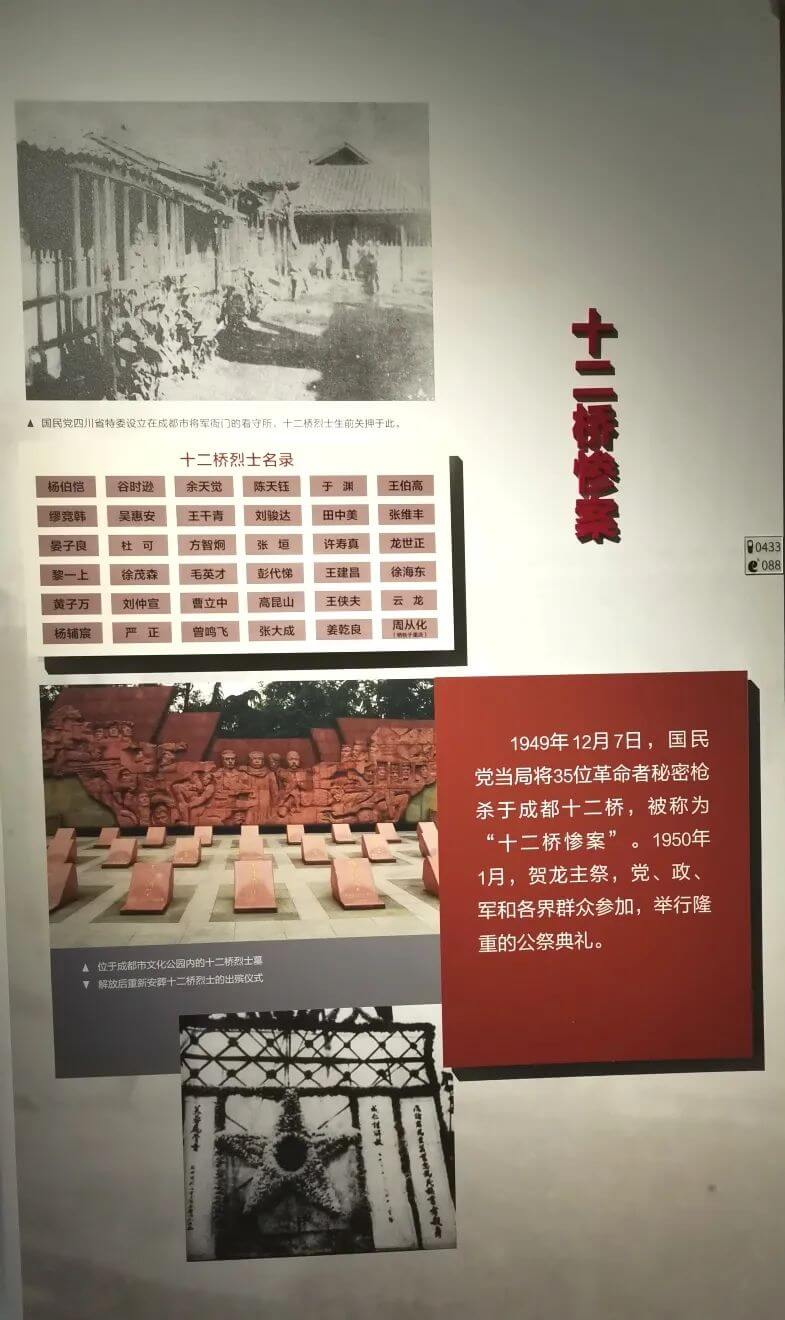

“十二橋慘案”

1949年12月7日,國民黨當(dāng)局將35位革命者秘密槍殺于成都十二橋,被稱為“十二橋慘案”。1950年1月,賀龍主祭,黨、政、軍和各界群眾參加,舉行隆重的公祭典禮。

走進新時代

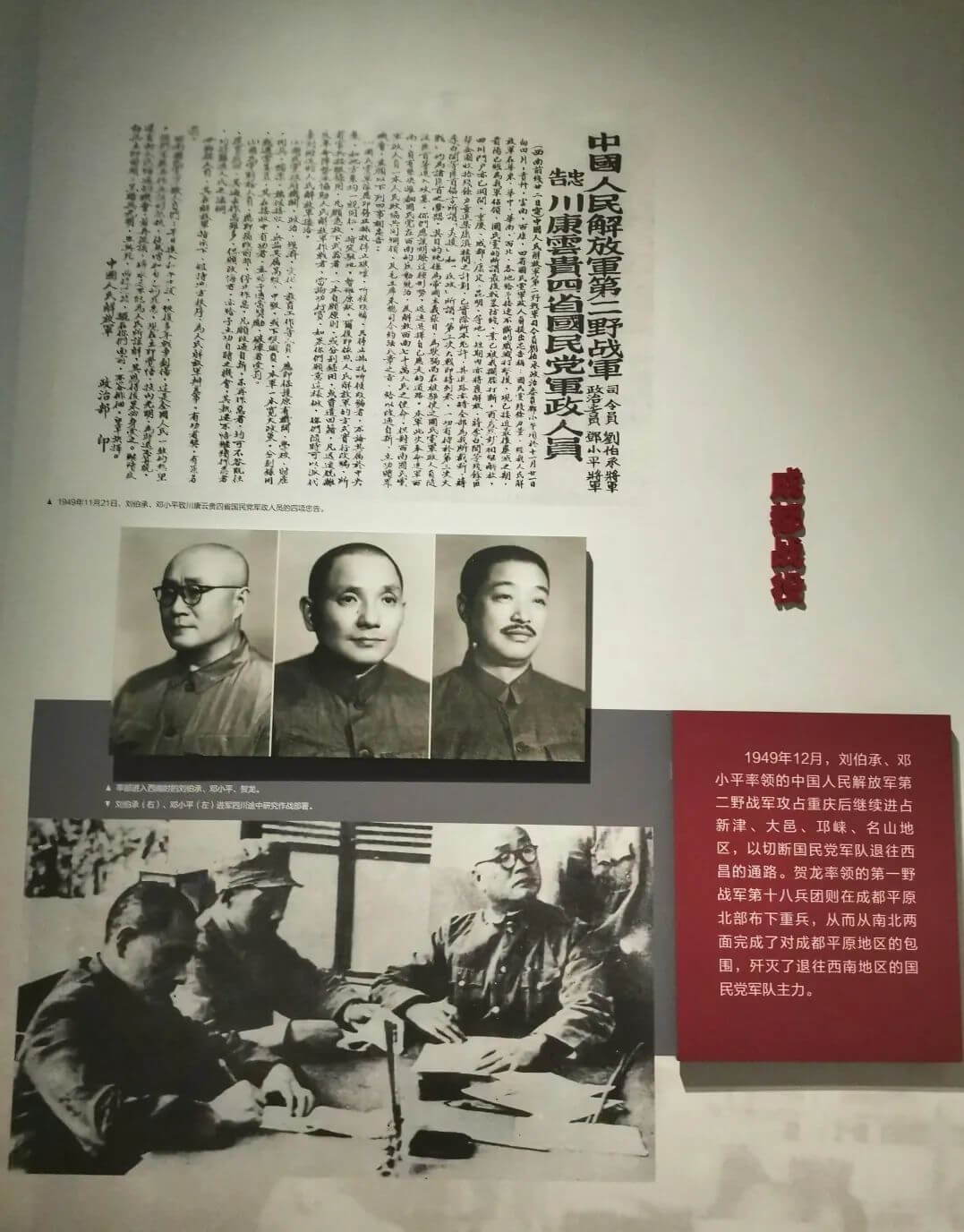

1949年10月1日,中華人民共和國誕生,國民黨政權(quán)土崩瓦解。在中國共產(chǎn)黨的感召下,12月9日,劉文輝、鄧錫侯、潘文華等在成都彭縣聯(lián)名通電起義,蔣介石被迫從成都逃往臺灣。12月30日,成都各界舉行隆重儀式迎接解放軍,千年古城從此迎來新生。

成都戰(zhàn)役

成都的近代史是中國近代史的一個縮影,但又有其獨特的一面:從保路運動的振臂高呼,到抗戰(zhàn)時期的英勇奮戰(zhàn),再到成都的和平解放。中間有過艱難曲折,有過流血犧牲,同時也有無數(shù)仁人志士為了救亡圖存,為了革命而奮斗。

歷史在成都城內(nèi)刻下了不朽的印記。站在新的歷史起點上,銘記歷史,傳承偉大的愛國和革命精神,成都必將擁有光明的未來!

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊