府,是我國(guó)古代一個(gè)歷史悠久的行政區(qū)劃單位,大致相當(dāng)于如今的地級(jí)市、地區(qū)、自治州這一級(jí),從唐代至清代都有府的存在。

成都府,是巴蜀地區(qū)設(shè)置時(shí)間最長(zhǎng)的一個(gè)府,設(shè)立于唐肅宗至德二年(757年),至1913年由于當(dāng)時(shí)北洋政府的“廢府”政策而撤銷,成都府在歷史上共存在了近1200年,也是巴蜀地區(qū)存在時(shí)間最長(zhǎng)的一個(gè)府。

在這一千余年的歷史里,成都府的轄區(qū)并非一成不變,也發(fā)生過多次變化,下面為大家簡(jiǎn)單梳理一下。

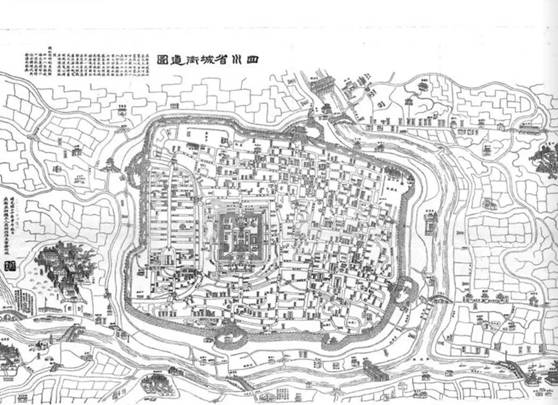

1894年《四川省城街道圖》

1、設(shè)置成都府之前的成都行政區(qū)劃

成都設(shè)府之前,一直也是巴蜀地區(qū)的中心城市。在《尚書·禹貢》記載的“九州”之中,成都屬梁州(大致相當(dāng)于今天的四川盆地和漢中地區(qū)),但梁州并非一個(gè)行政區(qū)劃,只是一個(gè)地域名稱,當(dāng)時(shí)的成都屬于古蜀國(guó)的地盤。秦滅蜀國(guó)之后,以成都為中心設(shè)置蜀郡。西漢元封五年(前106年),漢武帝設(shè)益州刺史部(州治雒縣,今廣漢)起,東漢興平元年(194年)益州州治遷往成都,從此成都長(zhǎng)期作為益州的州治(一般認(rèn)為,西漢及東漢前期的州,只是監(jiān)察區(qū),不是行政區(qū),直到東漢靈帝中平五年(公元188年)選派朝廷重臣出任州牧,州才逐漸變成行政區(qū))。

王莽時(shí)期,益州曾短時(shí)間改為“庸部”。晉武帝時(shí),改蜀郡為成都國(guó)。南朝宋、齊之后,仍設(shè)置益州、蜀郡。后周在成都設(shè)置益州總管府,隋朝大業(yè)初年廢除益州總管府,隋煬帝時(shí)又改益州為蜀郡,直到至唐朝時(shí)正式設(shè)立成都府。

2、唐、宋時(shí)期的成都府

唐肅宗至德二年(757年),成都府正式設(shè)置,是全國(guó)設(shè)置較早的府。為何成都能率先設(shè)府呢?這是因?yàn)樘拼啥冀?jīng)濟(jì)繁榮、經(jīng)濟(jì)水平全國(guó)領(lǐng)先,當(dāng)時(shí)的益州與揚(yáng)州并列為當(dāng)時(shí)全國(guó)最繁華的兩大商業(yè)都會(huì)城市,有“揚(yáng)一益二”之譽(yù)。

當(dāng)然成都能夠設(shè)府,還有一個(gè)原因就是成都當(dāng)時(shí)曾是唐玄宗“駐蹕”之地(其實(shí)就是逃難),一度被稱為南京,可以算是唐代那一段時(shí)間的“陪都”,據(jù)《舊唐書·地理志》記載:“成都府,隋蜀郡。……十五載,玄宗幸蜀,駐蹕成都。至德二年十月,駕迴西京,改蜀郡為成都府,長(zhǎng)史為尹。

唐朝時(shí),成都府轄區(qū)比今天的成都市小得多,僅有10縣:成都縣、華陽縣、新都縣、新繁縣、犀浦縣、雙流縣、廣都縣、郫縣、溫江縣、靈池縣。其中新繁縣駐地在今天的新都區(qū)新繁鎮(zhèn),廣都縣駐地在今天的雙流區(qū)(天府新區(qū))華陽街道古城社區(qū),靈池縣駐地在今天的龍泉驛區(qū)。

而且今天成都市的郊區(qū)縣中,在當(dāng)時(shí)很多都“自立門戶”,比如彭州當(dāng)時(shí)是濛陽郡,崇州當(dāng)時(shí)是蜀州、唐安郡,邛崍當(dāng)時(shí)是邛州、臨邛郡,簡(jiǎn)陽當(dāng)時(shí)是陽安郡等等。

唐代的成都府及周邊地區(qū),圖源《四川州縣建置沿革圖說》

北宋時(shí)期,成都府幾經(jīng)廢立,情況十分復(fù)雜。

在北宋初年,成都仍然設(shè)置成都府,屬益州路(成都府路),太平興國(guó)六年(981年)時(shí),成都府降為益州,端拱元年(988年)又恢復(fù)了成都府。北宋淳化四年(公元993年)時(shí),王小波、李順的農(nóng)民起義軍在青城山起義,攻克了成都,建立大蜀政權(quán),但當(dāng)年五月起義失敗,成都府又被降為益州,成都府路也改名為益州路。北宋嘉祐五年(公元1059年),益州再升為成都府,益州路再改成都府路。

就這樣幾經(jīng)折騰之后,成都府的設(shè)置終于穩(wěn)定下來。

北宋川峽四路圖(圖片來源網(wǎng)絡(luò)),成都府即益州。

北宋時(shí)期,成都府的轄區(qū)和唐代基本一致,下轄9縣:成都縣、華陽縣、新都縣、郫縣、雙流縣、溫江縣、新繁縣、廣都縣、靈泉縣,其中靈泉縣就是靈池縣在北宋天圣四年(1026)改名的。眼尖的讀者可能已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了,宋代的成都府和唐代比少了一個(gè)犀浦縣,這是因?yàn)樵诒彼挝鯇幬迥辏?072年),犀浦縣被撤銷并入了郫縣。

至南宋時(shí)期,成都府的轄區(qū)仍為這九縣。如果和今天成都市的轄區(qū)對(duì)比,你會(huì)驚奇的發(fā)現(xiàn):其實(shí)唐宋時(shí)期成都府的地盤,竟然和今天的成都的“限購(gòu)區(qū)”基本一致,看來成都哪些區(qū)域的房子不能隨便買,其實(shí)早在唐宋時(shí)間就已經(jīng)定下了。

今天的成都限購(gòu)區(qū)(即綠、黃、藍(lán)色部分,圖片來自網(wǎng)絡(luò)),范圍和唐宋時(shí)的成都府幾乎重合。

3、元、明時(shí)期的成都府

就像前面說的,唐、宋時(shí)期的成都府,轄區(qū)是比較穩(wěn)定的,也比較小。但從元代開始,成都府開始“擴(kuò)軍”,一舉成為一個(gè)巨無霸級(jí)別的府。

成都府的第一次擴(kuò)軍發(fā)生在元代。宋末,蒙古經(jīng)過幾十年戰(zhàn)爭(zhēng)終于平定了蜀境,并改成都府為成都路(公元1256年—公元1371年),元朝建立之后又創(chuàng)立行省制,成都路屬四川行省。成都路的全稱是“成都路總管府”,所以習(xí)慣上仍稱為成都府,據(jù)《元史·地理志》載:“成都路,上。……二十年,又割黎、雅屬吐蕃招討司,降崇慶為州,隆州并入仁壽縣,隸本府。”

元朝中期,成都路總管府下轄9縣7州,9縣是成都縣、華陽縣、新都縣、郫縣、溫江縣、雙流縣、新繁縣、仁壽縣(唐為陵州,宋為隆州)、金堂縣(宋屬懷安軍),7州是彭州、漢州、安州、灌州、崇慶州、威州、簡(jiǎn)州。

和今天的成都市對(duì)比,可見元代屬成都路、今天不屬于成都市的地盤有:仁壽縣(今屬眉山市)、漢州(駐今廣漢,轄綿竹、什邡、德陽等縣,今屬德陽市)、安州(駐今安州區(qū),轄石泉縣,今屬綿陽市,石泉后改名北川)、威州(即汶川等地,今屬阿壩州)等。

元代的成都府(成都路)示意圖,圖源《四川州縣建置沿革圖說》

明朝建立后,成都府迎來了第二次大擴(kuò)軍,洪武四年(1371年),將元代設(shè)置的成都路又改為成都府。此后,陸續(xù)有一些州、縣并入成都府,使成都府達(dá)到了歷史上最大的轄區(qū),據(jù)《明史·地理志》載:“成都府,元成都路。洪武四年為府。領(lǐng)州六,縣二十五。”其中成都府直屬15縣,即成都縣、華陽縣、郫縣、溫江縣、新繁縣、新都縣、彭縣、崇寧縣(原屬彭州)、灌縣、金堂縣、仁壽縣、井研縣、資縣(原為資州,洪武初年降為資縣)、內(nèi)江縣、安縣(原為安州,洪武年間降為縣),6州為簡(jiǎn)州(今簡(jiǎn)陽)、崇慶州(今崇州)、漢州(今廣漢)、綿州(今綿陽)、茂州(今茂縣)、威州(今汶川)。

明代的府下面可以設(shè)州,州下面還可以轄縣,導(dǎo)致出現(xiàn)了府-縣二級(jí)制和府-州-縣三級(jí)制并存的局面。上面所說成都屬轄25縣,除成都府直屬15縣外,還有10個(gè)縣屬于成都府的下轄州管理,這10個(gè)縣分別是簡(jiǎn)州下轄的資陽縣,崇慶州下轄的新津縣、永康縣(今崇州市街子鎮(zhèn))、江源縣(今崇州市江源街道),漢州下轄的什邡縣、德陽縣、綿竹縣,綿州下轄的彰明縣(今江油市彰明鎮(zhèn))、羅江縣,威州下轄的汶川縣(今汶川縣綿虒鎮(zhèn))。

1371年的成都府,成都府歷史上轄區(qū)最大的時(shí)期,圖源:方輿論壇

總的來說,成都府在明代所轄范圍是最大的,其范圍北至今天的茂縣、綿陽一線,東達(dá)今天的內(nèi)江市區(qū),南達(dá)今天的樂山市井研縣。按地盤算差不多有四分之一個(gè)四川那么大(當(dāng)時(shí)的四川省不包括今天的甘孜州等地),如果以今天的人口來算,大概有近4000萬人,堪稱一個(gè)“巨無霸”的府。

4、清代的成都府

清朝建立后,對(duì)明代的行政區(qū)劃體系作了一些調(diào)整,其中比較重要的改革是廢除了明代府下設(shè)州、州再轄縣的體制,終止了府-縣二級(jí)制和府-州-縣三級(jí)制并存的混亂局面。從此府下面設(shè)置的州都不再轄縣(這類州被稱為“散州”),而轄縣的州被稱為“直隸州”,直屬所在省,但級(jí)別略低于府(清代,知府是從四品官,而直隸州知州是正五品官)。

在這個(gè)背景下,先后有茂州、綿州、資州等從成都府分立出去,成為與府平立的直隸州。所以成都府的轄區(qū)相比明代大大縮水。至清代中后期,成都府共轄13縣、3散州,共16州縣。也就是這首老成都人耳熟能詳?shù)捻樋诹铮?/p>

成華簡(jiǎn)崇漢,溫郫崇新灌。

新新彭雙什,金堂十六縣。

這首順口溜中的成華簡(jiǎn)崇漢是指成都、華陽兩個(gè)附廓縣,簡(jiǎn)州(簡(jiǎn)陽)、崇慶州(崇州)、漢州(廣漢)三個(gè)散州,散州大概相當(dāng)于今天的縣級(jí)市。溫郫崇新灌是傳統(tǒng)上的成都府“上五縣”,即溫江、郫縣(今郫都區(qū))、崇寧(已撤銷,縣治今郫縣唐昌鎮(zhèn))、新繁(已撤銷,縣治今新都區(qū)新繁鎮(zhèn))、灌縣(今都江堰市),這五個(gè)縣是農(nóng)業(yè)時(shí)代地理?xiàng)l件最好、經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的郊縣,所以被稱為“上五縣”。最后兩句則是指新都、新津、彭縣、雙流、什邡、金堂這六個(gè)縣。

清代轄16州縣時(shí)期的成都府

民國(guó)二年(1913年),在全國(guó)性的“廢府存道”改革中,成都府被撤銷,成都、華陽兩縣直屬川西道管轄,從此存在了近1200年的成都府走入了歷史。

5、幾句題外話

如今的成都市的行政區(qū)劃,基本上就沿襲自清代的成都府,只是拿廣漢、什邡換了邛崍、蒲江、大邑。

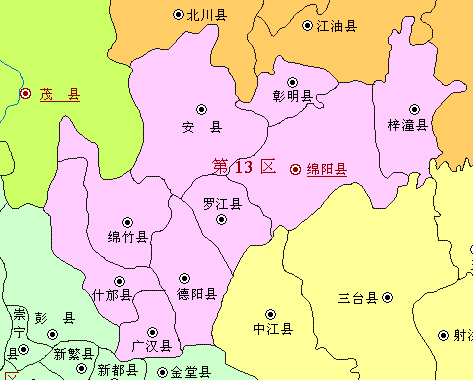

為什么會(huì)出現(xiàn)這種局面呢?這是因?yàn)樵诿駠?guó)二十四年(1935年),四川省被劃為18個(gè)“行政督察區(qū)”,成都當(dāng)時(shí)已設(shè)立成都市,直屬省政府,只管轄原成都、華陽兩個(gè)縣的城區(qū)地盤,而原成都府的大部分州縣都屬于第一行政督察區(qū)(駐溫江),轄溫江、成都、華陽、新都、灌縣、新繁、郫縣、雙流、新津、崇慶、彭縣等縣,但簡(jiǎn)陽縣卻被劃給了第二區(qū)(駐資中),什邡縣、廣漢縣、金堂縣劃給了第十三區(qū)(駐綿陽)。抗戰(zhàn)勝利以后,四川省劃分為16個(gè)區(qū),金堂縣被劃回第一區(qū),但簡(jiǎn)陽仍屬第二區(qū),廣漢、什邡仍屬第十三區(qū)。

民國(guó)時(shí)期的行政督察區(qū)劃分(制圖:方輿論壇@周釜俊)

新中國(guó)成立后,四川的地級(jí)政區(qū)也進(jìn)行了多次重劃,但仍然沿襲了民國(guó)時(shí)期的一些劃分,比如簡(jiǎn)陽、什邡、廣漢都劃給了其它地區(qū),簡(jiǎn)陽直到2016年才又“回歸”成都市。1983年溫江地區(qū)撤銷后,什邡、廣漢二縣曾短暫地屬于成都市,但僅僅半年后又被劃給新成立的德陽市。

另外,可能大家也發(fā)現(xiàn)了,邛崍、蒲江、大邑這三個(gè)縣,從唐代到清代,從來就沒有屬于過成都府,即使在成都府轄區(qū)最大的時(shí)候,都是自成一體。

這是因?yàn)橼鰨堊鳛椤安桉R古道”上的重要驛站,又是川西平原通往藏區(qū)的屏障,地理位置十分重要,有“天府南來第一州”的美譽(yù)。所以歷朝歷代都在這里設(shè)置了級(jí)別較高的政區(qū),自南朝梁武陵王蕭紀(jì)(553年)設(shè)邛州起,至公元1913年廢邛州止,邛崍作為統(tǒng)縣政區(qū)駐地的歷史長(zhǎng)達(dá)1360年,所以邛州(邛崍)及其管轄的大邑、蒲江二縣期間從未歸成都府管轄過。而近代隨著交通條件的變化,邛崍的地理位置不再突出,加之轄區(qū)確實(shí)太小,離成都又近,最終未能保住其地位,而是并入了成都市。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊