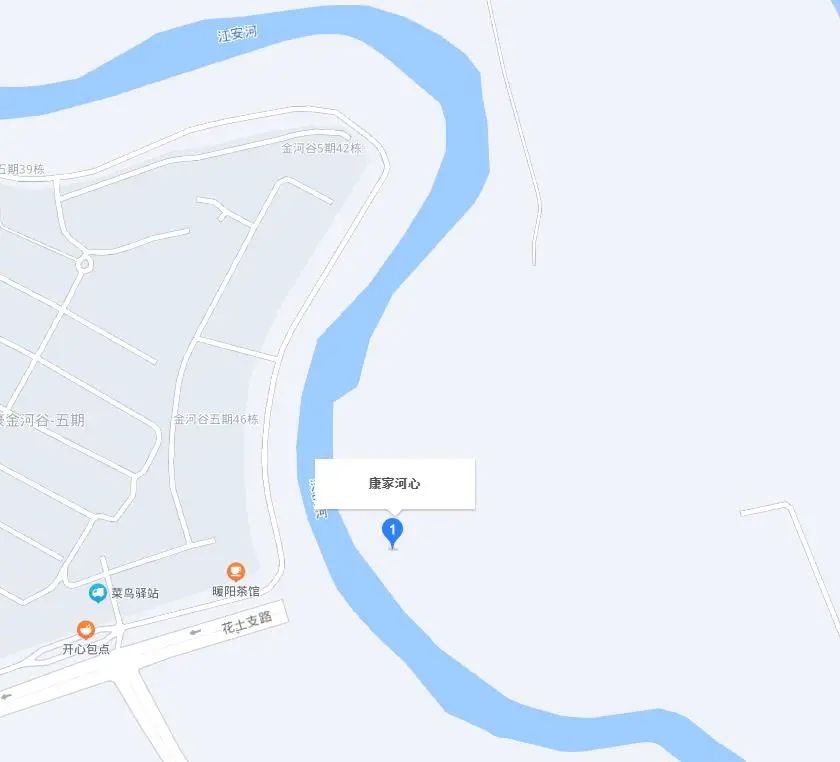

康河——因轄區(qū)境內流經有岷江流域內江支流江安河及分支二道河,且早年間較多康姓居民居住在兩條河流形成的圓形區(qū)域之中,故稱康家河心,因此后來得地名為康河(后曾用名康和,寓安康和諧之意)。

康家河心

康河建村因無具體歷史資料佐證,參照康河距溫江區(qū)紅橋寶墩文化三期遺址不到一公里且都位于江安河畔,依據古蜀人逐水而居的特性和生產生活輻射半徑,大致推斷康河形成聚集居住地的時間應同步為寶墩文化三期。轄區(qū)內各組留下老地名有兩河口、毛家碾、關樁田、葛家碾、王家廟、黃家洞子、冷家巷子、趙家墩子,現僅存王家廟大殿前種植于清康熙年間的一棵古羅漢松默默的見證著康河近400年來的變遷。

羅漢松樹齡近400年

![]()

江安河

康河兩河口江安河上游五百米處考古為寶墩文化三期遺存為主的大型聚落遺址,依據古蜀人逐水而居的特性,應同步將康河形成時間確定為同一時期。

康河葛家碾現存的清代拱橋——積善橋

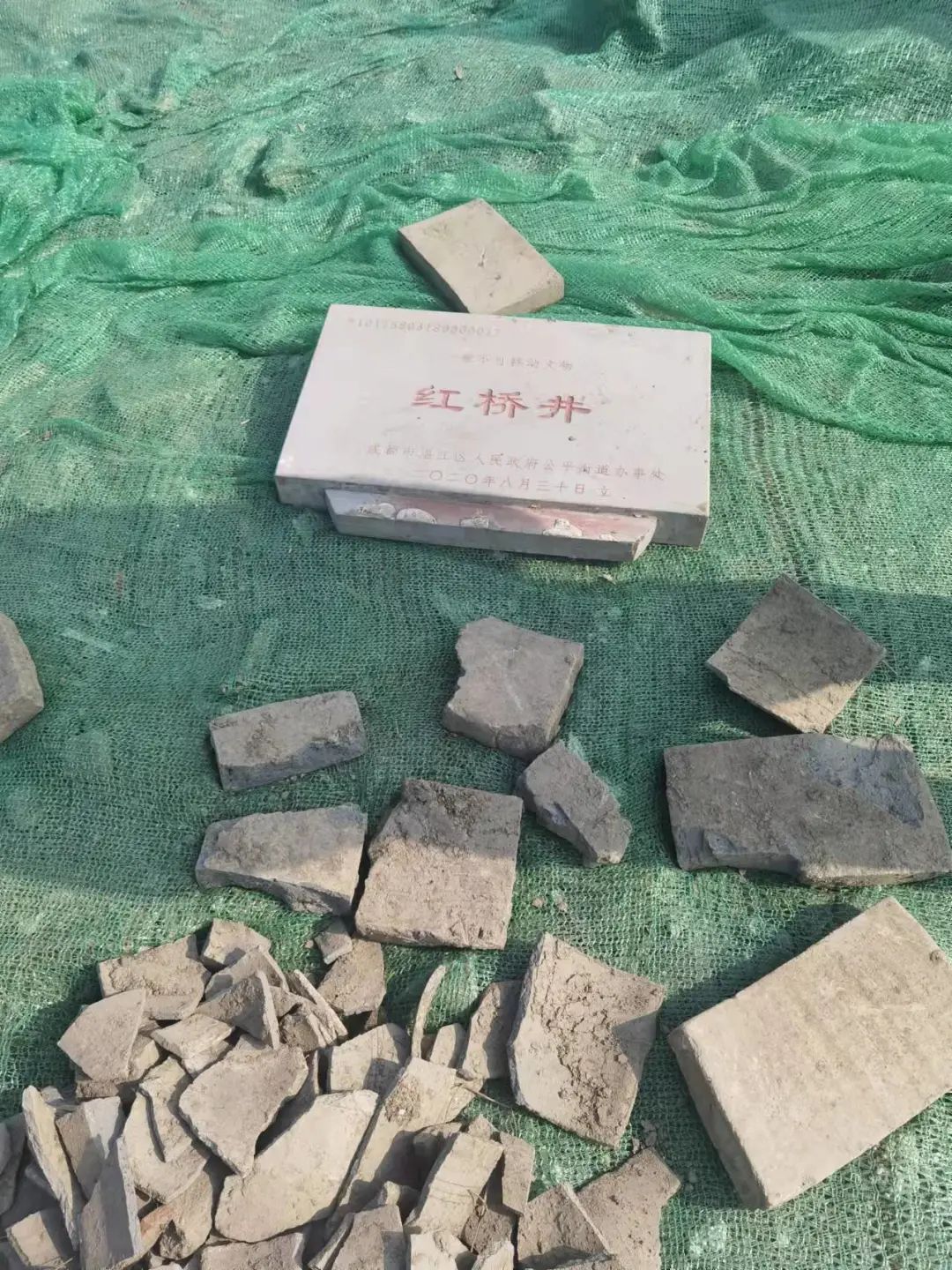

紅橋井

距離康河五十米發(fā)現的西周古井

溫江大蒜

康河境內灌溉水系發(fā)達、農田土壤肥沃、地下水資源豐富,歷史上從未發(fā)生過旱災,土地非常適合種植糧食作物。轄區(qū)內糧食作物主要以種水稻、小麥主,經濟作物以油菜、溫江大蒜及各類時令蔬菜為主。金黃的油菜花、沉甸甸的麥穗、谷穗、青青的蒜苗鑲嵌于鄉(xiāng)間小道與田埂縱橫的方格內,伴隨著老一輩康河人重復著年復一年的春夏秋冬。手把青秧插滿田,低頭便見水中天,便是當年勤勞的康河人勞作場面的寫照,大家在辛勤的勞動中同時享受著農耕生活的愜意!

川西林盤

川西特色林盤廣泛分布于境內,形成村民聚集居住的自然院落。院落里民風淳樸、鄰里和睦、互敬互助,無論是農業(yè)生產勞動還是哪家婚喪嫁娶,大家都相互幫助,每逢哪家推豆花、殺年豬都要挨家逐戶的請大家品嘗分享,和睦互助的鄰里情一直傳承至今!

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊