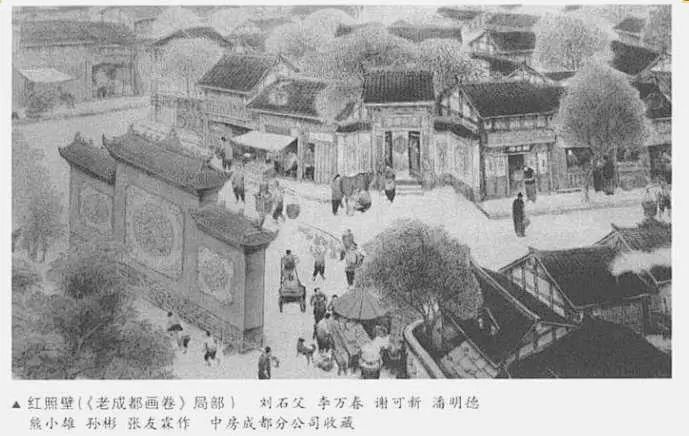

南大街從紅照壁西口到老南門大橋,在清代曾經(jīng)名為赤里街,它的北端是紅照壁街。

紅照壁街名源于一堵赭紅的照壁墻,它是明代坐北朝南的蜀王府最南邊的界線,正對著蜀王府的大門(據(jù)記載,蜀王府大門距紅照壁630米),原來是石砌墻體,外涂古代皇家專享的紅色,因此被人們稱為紅照壁。這個(gè)紅照壁體量不小,長度超過20丈,高度超過3丈,厚度約4尺,在明末未被全毀,墻體在清代還保留著,但是也逐漸被周圍房屋所遮掩。1925年,殘存的紅照壁被市政當(dāng)局以10000元銀洋的價(jià)格賣給了商會,由商會拆除之后再把石料與墻磚轉(zhuǎn)賣給修房的人家。

圖片來源:歡聚南堂 (meipian.cn)

紅照壁是蜀王府最南端的界線,供普通老百姓通過的南大街就只能從紅照壁開始,不能與市中心相連。清代重建的南大街又是依照明代的格局而修建的,這種格局又一直保存到了今天。成都紅照壁于1927年拆除,而街名仍然保留了下來。

歷史在紅照壁街及周圍留下了不少文化的烙印。

紅照壁四川劇場和旁邊的芙蓉餐廳

1958年 楊永瓊提供

紅照壁街北1954年修建了當(dāng)時(shí)西南地區(qū)規(guī)格最高的四川劇場,有舒適的軟座1000余個(gè)。1958年四川人民藝術(shù)劇院從重慶遷至成都后,就長期以此地作為自己演出話劇的場所,并且涌現(xiàn)出了劉蓮池、高群、孫濱、張國立等全國知名的表演藝術(shù)家。這里在清代曾是成都府所轄的理事同知府,是當(dāng)時(shí)專門處理滿漢軍民訴訟事件的衙門,民國時(shí)期曾經(jīng)改建為成都女子師范學(xué)校附屬小學(xué)。

紅照壁老地圖

圖片來源:歡聚南堂 (meipian.cn)

紅照壁街南在清代原本是一處不重要的小衙門,但在清末的新政中卻是很重要的四川省咨議局的所在地,原來的大門開在南邊的純化街,民國時(shí)期是國民黨四川省黨部和成都市黨部所在地,民國后期的四川省參議會也設(shè)在這里。新中國成立以后改建為紅照壁禮堂,并把大門改到了北邊的紅照壁街。1964年四川省政治協(xié)商會議的辦公地點(diǎn)遷到這里,一直到改革開放之后才遷至老南門大橋西側(cè)的錦里東路,紅照壁的原址則修建了川信大廈。

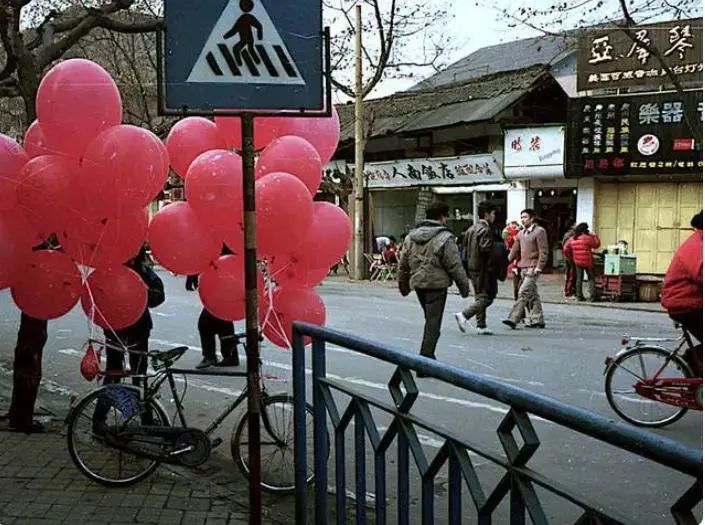

1991年的成都,紅照壁街上出售氣球的小販。

圖片來源:百度APP-方圓視界看歷史動態(tài) (baidu.com)

因紅照壁而得名的紅照壁街,也是老成都餐飲文化的發(fā)源地。這里匯聚了成都眾多的飲食店,也是食客們最愛光顧的“口福”之地。其中一家是離紅照壁不遠(yuǎn)的南大街上的“利賓筵”,還有一家在萬里橋(老南門大橋)西,叫“枕江樓”。

紅照壁街南側(cè),過去有一家全城出名的商店,名叫“萬里香”,專門賣海椒面(辣椒粉),原料以龍泉山的二荊條(一種品質(zhì)優(yōu)良的辣椒)為主,小工就在店中當(dāng)場舂制。每天有若干家庭主婦來買一兩二兩的海椒面。但其主要銷路卻是成都若干大戶人家的全年性訂貨和給若干大小餐館的不斷供貨。直到今天,很多老一輩成都人都還記得一走到紅照壁就會聞到那種撲鼻的海椒飄香。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊