“大風(fēng)起兮云飛揚(yáng),威加海內(nèi)兮歸故鄉(xiāng),安得猛士兮守四方。”這是漢高祖劉邦的《大風(fēng)歌》。著名畫家張善子和張大千先生既取意《大風(fēng)歌》,又?jǐn)X明末清初畫家張大風(fēng)之名,為他們的畫堂命名為“大風(fēng)堂”。張氏昆仲不虛此名,在二十世紀(jì)的畫壇揮毫揚(yáng)風(fēng),藝振寰宇。

大千先生仙壽八十有五,從藝七十余載,仰天縱之才,盡畢生之功,蹤跡先賢,遍游名山,熔鑄古今,集先古畫學(xué)之大成,施墨成畫數(shù)萬余幀。工筆寫意均入妙境,山水、人物、花鳥皆富神采。其清麗俊逸之筆,縱情潑彩之韻,令中西雅士神往。他的才情與勤勉,膽識與閱歷皆非常人所能企及,正如徐悲鴻先生所譽(yù):“張大千,乃五百年來第一人也!”

“五百年來第一人”

四川博物院對大千先生畫作的收藏,也堪稱富甲一方,尤其是臨摹敦煌壁畫。隨著您眼波的流動,那一幅幅金碧巨制,一層層清逸筆墨,一枚枚玲瓏玉印,一段段過往舊事將牽引您走進(jìn)一個非凡的大千世界

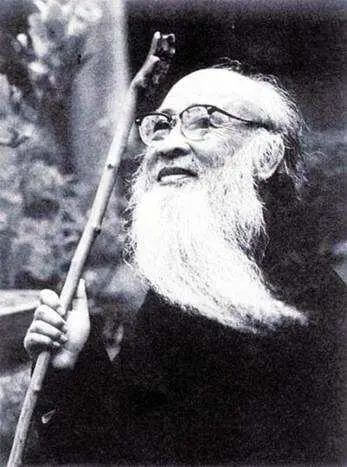

張大千(1899.5.10-1983.4.2)原名正權(quán),后易名爰,又名季爰,四川內(nèi)江人。師從曾熙、李瑞清研習(xí)詩文書畫。一度為僧,法號“大千”,又稱“大千居士”。他早年喜摹清初四僧石濤、朱耷、石谿、漸江之作,后上溯宋、元諸家。善山水、花卉、人物,工筆寫意俱佳。40年代初遠(yuǎn)赴敦煌臨摹壁畫,畫風(fēng)為之一變,善用重色,飽滿濃麗,后創(chuàng)潑墨潑彩畫風(fēng)。五十年代后棲身海外。1958年,寫意畫《秋海棠》榮膺紐約國際藝術(shù)學(xué)會頒發(fā)的金獎,張大千被公選為世界第一大畫家。1978年移居臺北,于1983年4月2日因心臟病仙逝。

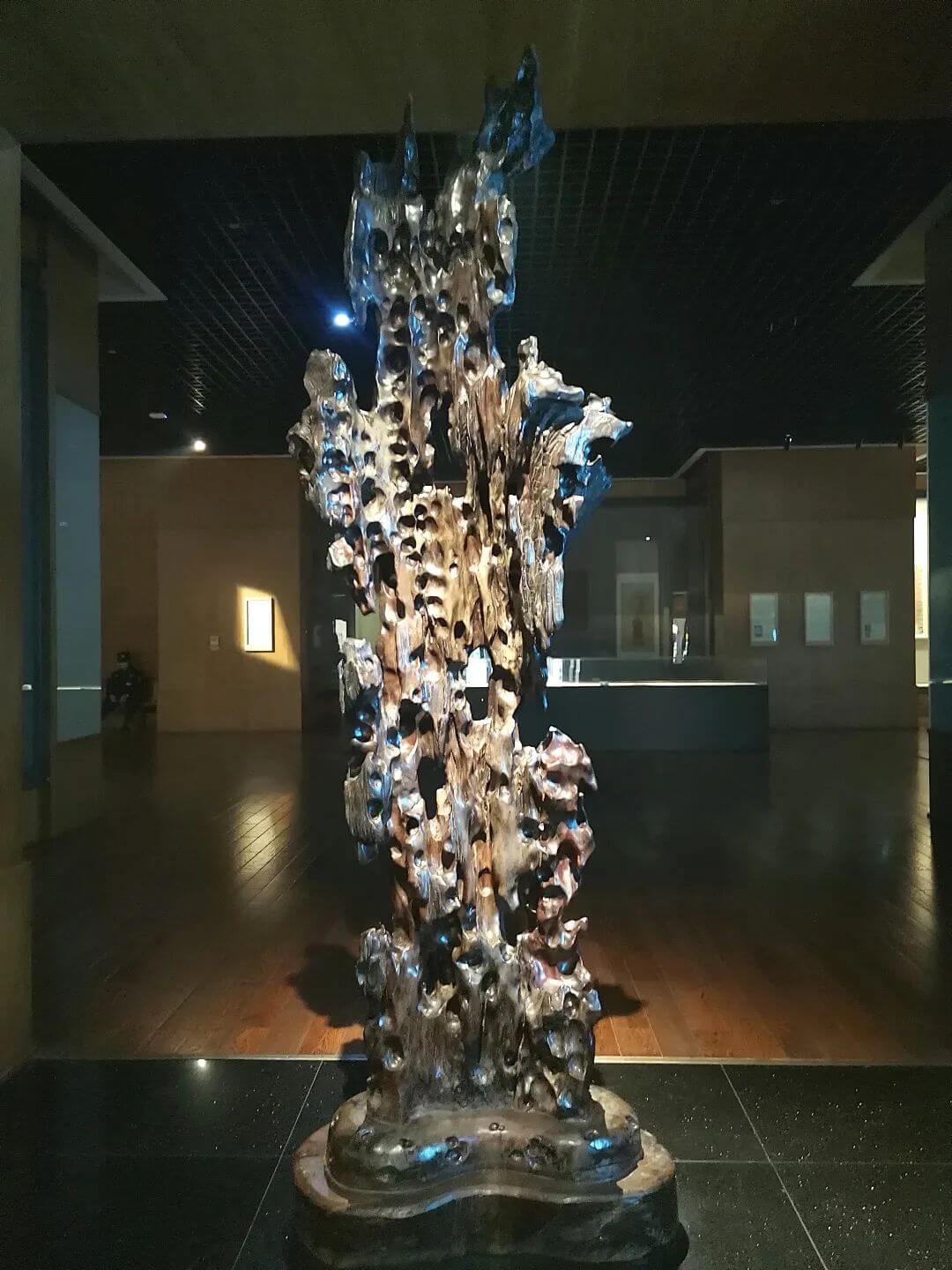

張大千藝術(shù)館內(nèi)成列的景觀

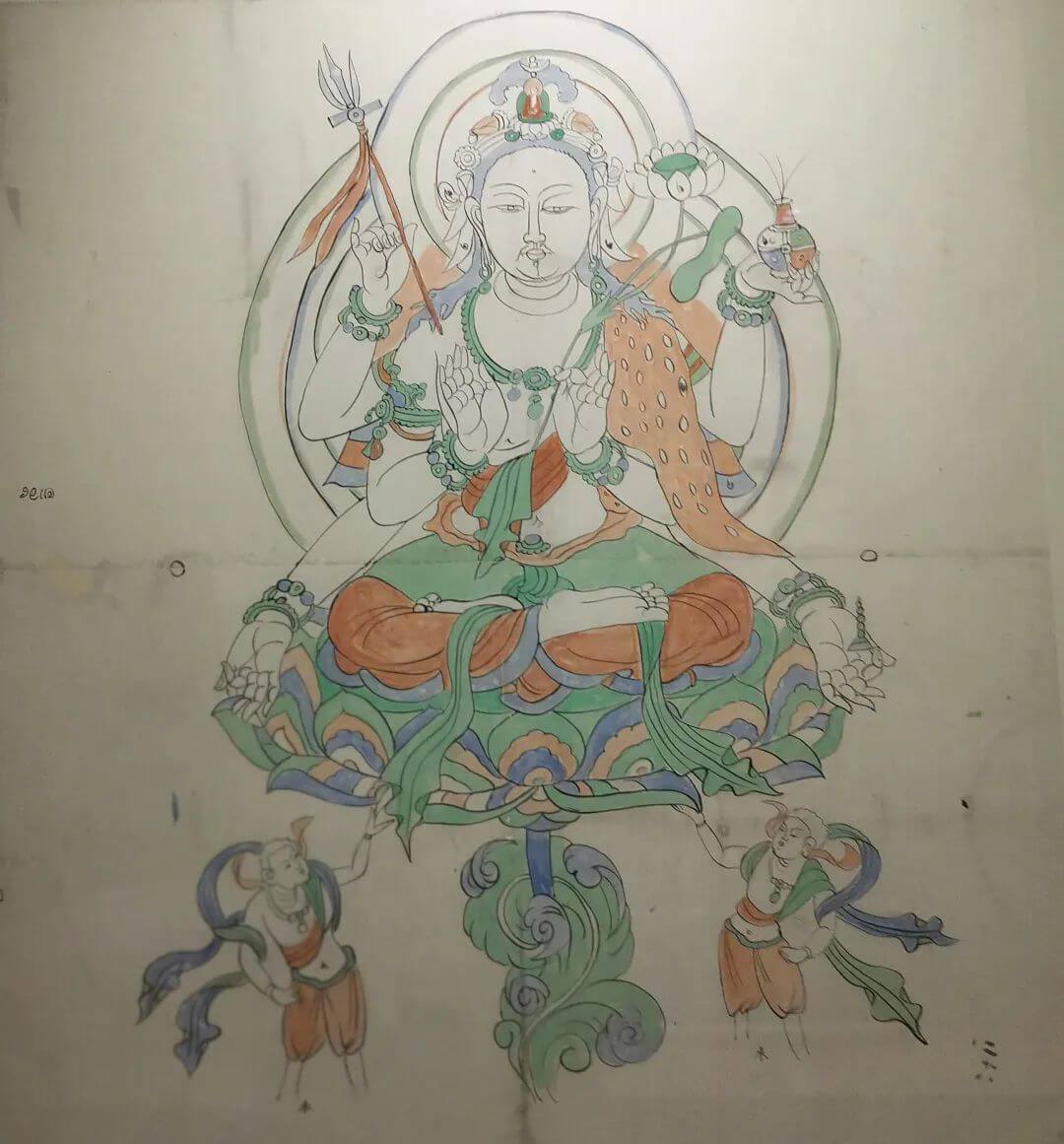

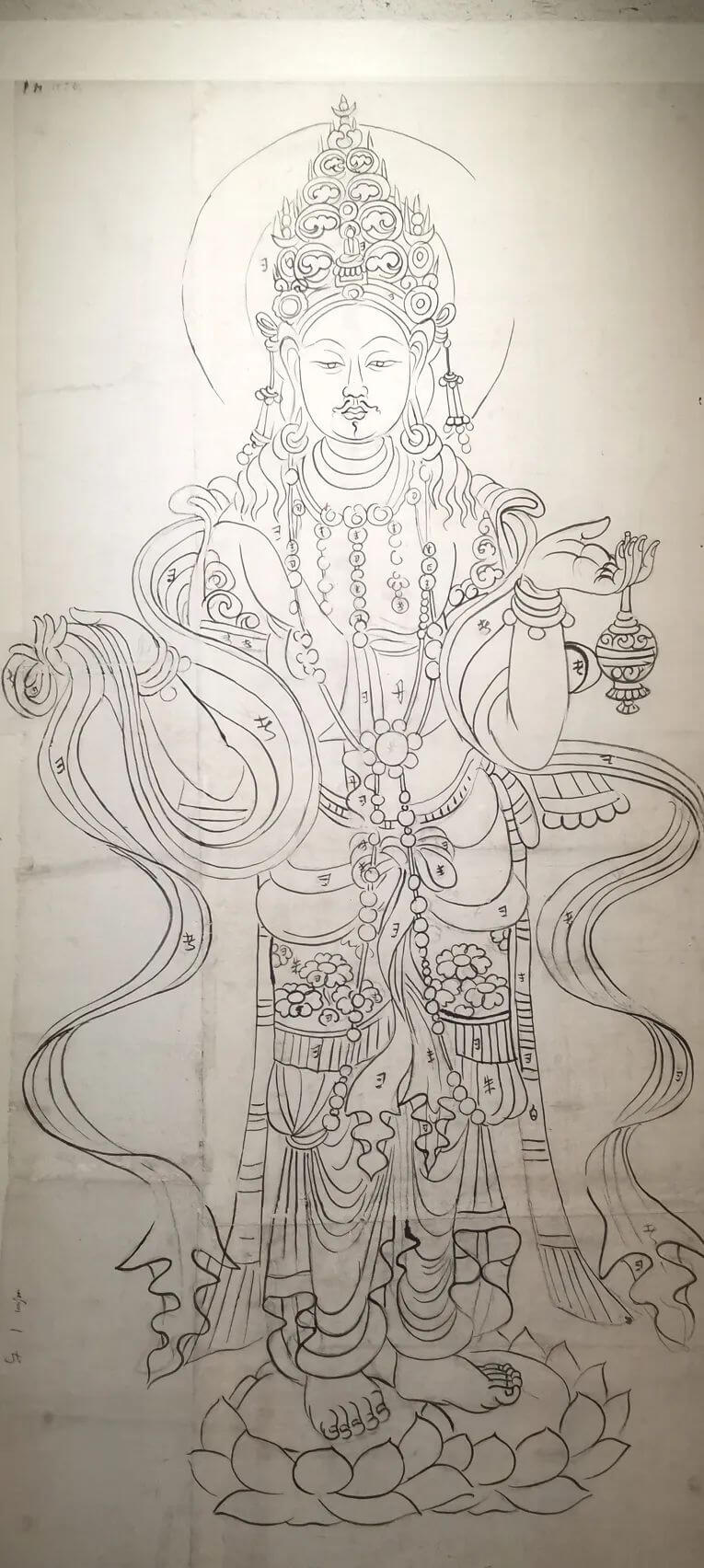

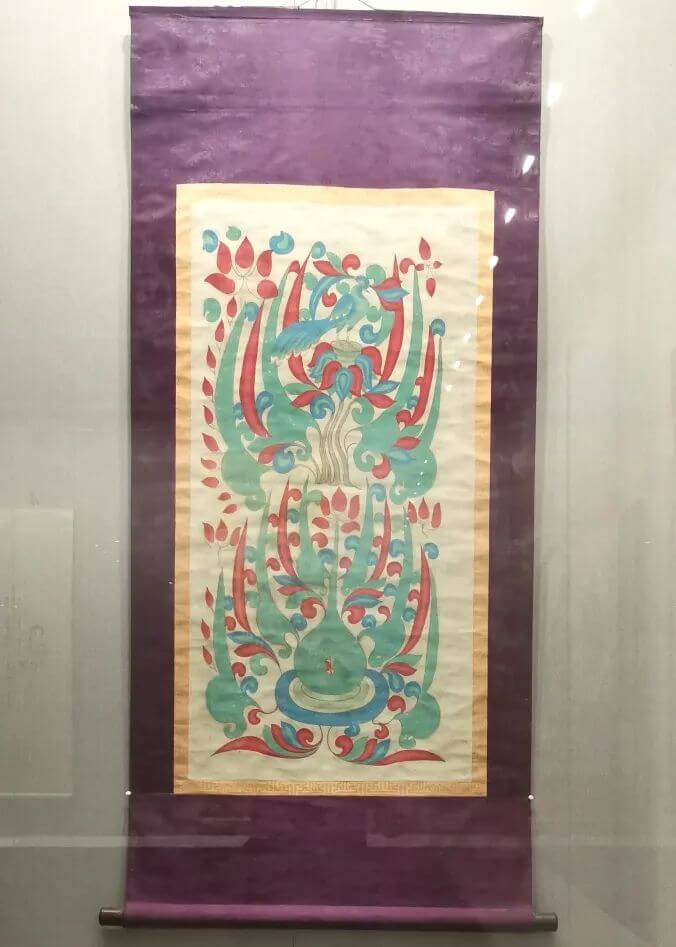

絢麗佛韻

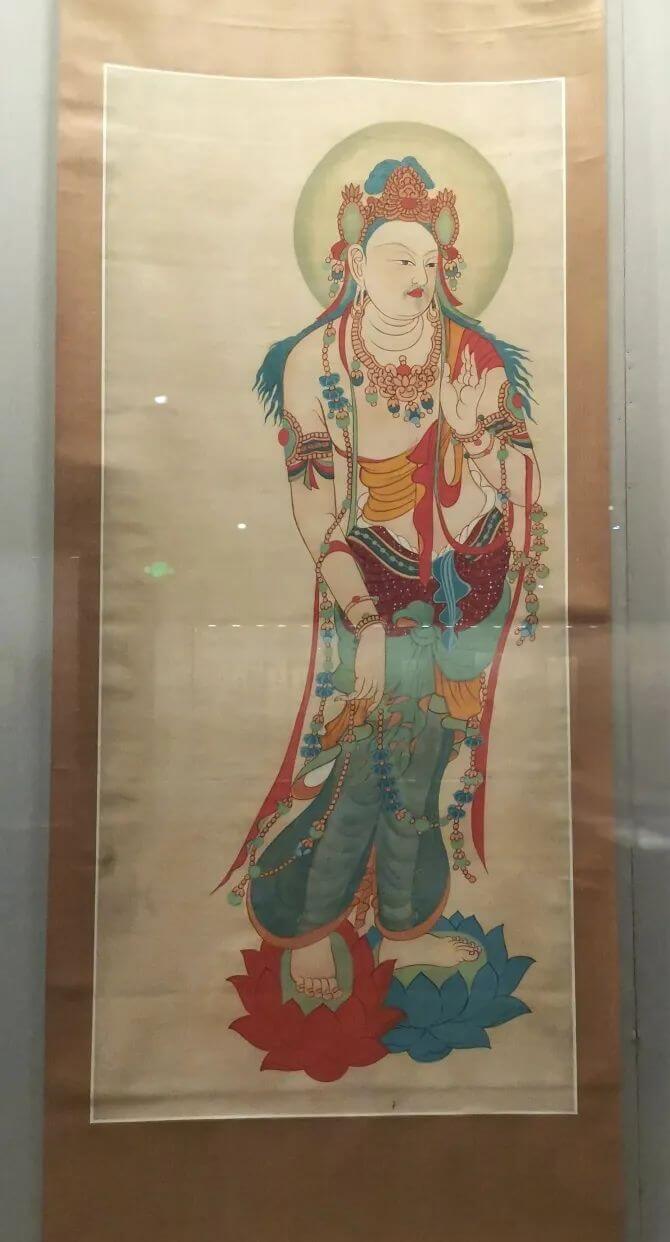

——張大千臨摹敦煌壁畫

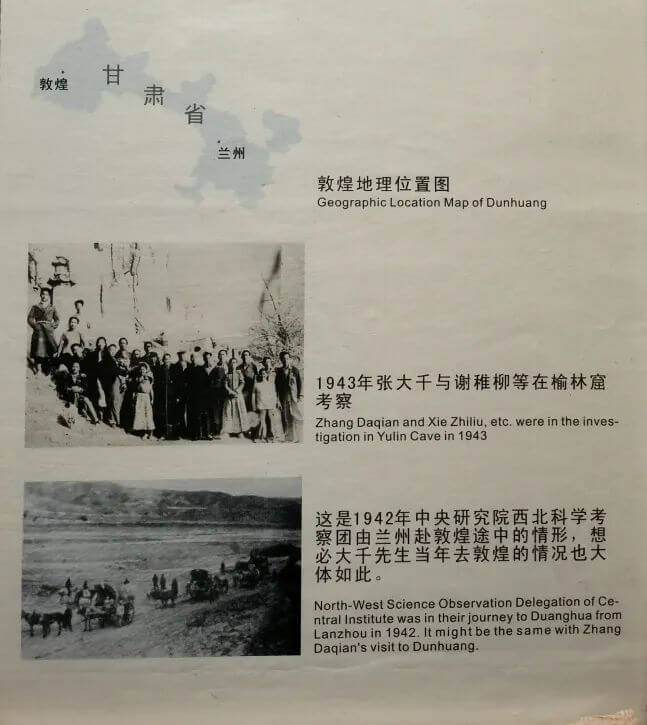

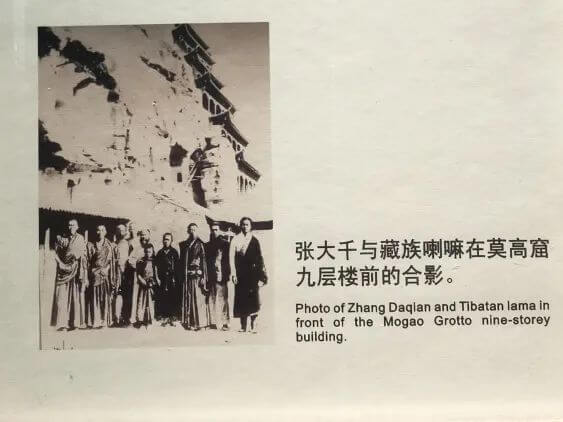

張大千先生從老師和朋友處多次聞悉敦煌藝術(shù)之雄奇,于是心生游歷之念。1941年春至1943年夏,他耗費(fèi)巨資,攜帶各種器具,同兩位夫人楊宛君、黃凝素,次子張心智以及畫家孫宗慰、肖建初、謝稚柳等遠(yuǎn)赴敦煌,偏居兩年零七個月,摹習(xí)壁畫。

他認(rèn)為敦煌壁畫是集東方中古美術(shù)之大成,非一般匠人所繪,而是名家的杰作,是人類文化的奇跡。敦煌之行成為大千先生藝術(shù)生涯的轉(zhuǎn)折點(diǎn),是日后潑墨潑彩畫風(fēng)的發(fā)端。

“束裝遠(yuǎn)行”

張大千先生一行去敦煌時,先乘小飛機(jī)至蘭州,然后換汽車、騾車入敦煌。其路線為:

成都——蘭州——青海塔爾寺——蘭州——武威——張掖——酒泉——嘉峪關(guān)——安西——敦煌。居住于敦煌上寺。

“十大影響”

大千先生認(rèn)為敦煌壁畫對中國畫壇有十大影響:

一是佛像、人物畫的抬頭。

二是線條的被重視。

三是勾染方法的復(fù)古。

四是使畫壇的小巧作風(fēng)變?yōu)閭ゴ蟆?/p>

五是把畫壇的茍簡之風(fēng)變?yōu)榫芰恕?/p>

六是對畫佛與菩薩像有了精確的認(rèn)識。

七是女人都變?yōu)榻∶馈?/p>

八是有關(guān)史實(shí)的畫走向?qū)憣?shí)的路上去了。

九是寫佛畫卻要超現(xiàn)實(shí)來適合本國人的口味了。

十是西洋畫不足以駭?shù)刮覀兊漠媺恕?/p>

——張大千口述

曾克耑筆錄《談敦煌壁畫》

“精心準(zhǔn)備”

為了做好臨摹的充分準(zhǔn)備,先生托友人從青海塔爾寺等地購買畫布、紙筆、膠粉;從西藏(據(jù)說是從印度或緬甸進(jìn)口至西藏的)運(yùn)來石青、石綠、朱砂等礦物顏料;又從西寧、蘭州等地采辦日用品,前后動用了七十八輛驢車才運(yùn)至敦煌。

1942年,先生又專門從青海塔爾寺聘請了藏族喇嘛畫師昂吉、三知、格郎、羅桑瓦茲、杜杰林切赴敦煌,幫助準(zhǔn)備畫布和調(diào)制顏料。

喇嘛畫師用絕技制成的畫布天衣無縫,布面光滑;自制的佛畫顏料歷久不變;金粉的亮度絕無僅有;木炭條細(xì)如發(fā)絲,寬如面條,剛?cè)徇m度。所以藏族喇嘛畫師的鼎力相助是不可缺少的

“臨摹之功”

先生學(xué)畫時,非常重視臨摹古畫,他強(qiáng)調(diào)“師古人之跡,先師古人之心”。(張大千《對大風(fēng)堂弟子劉力上的談話》)

在摹習(xí)方法上,他認(rèn)為:“臨摹,就是將古人的筆法、墨法、用色、構(gòu)圖,透過一張又一張的畫作,仔細(xì)觀察它的變化,并加以了解、領(lǐng)會、深入內(nèi)心,達(dá)到可以背出來的程度。然后經(jīng)過背臨過程,使古人技法運(yùn)用自如,最后把古人的東西變?yōu)樽约旱摹!保◤埓笄А秾τ讶说恼勗挕罚?/p>

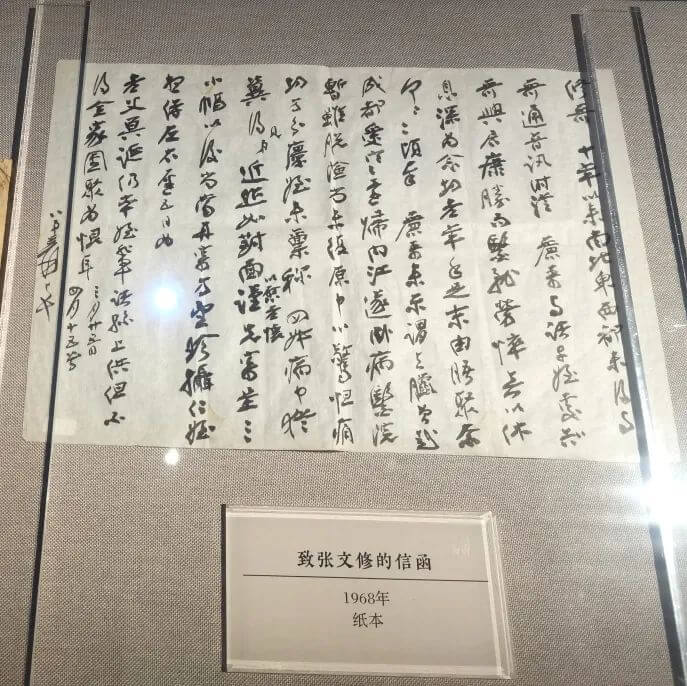

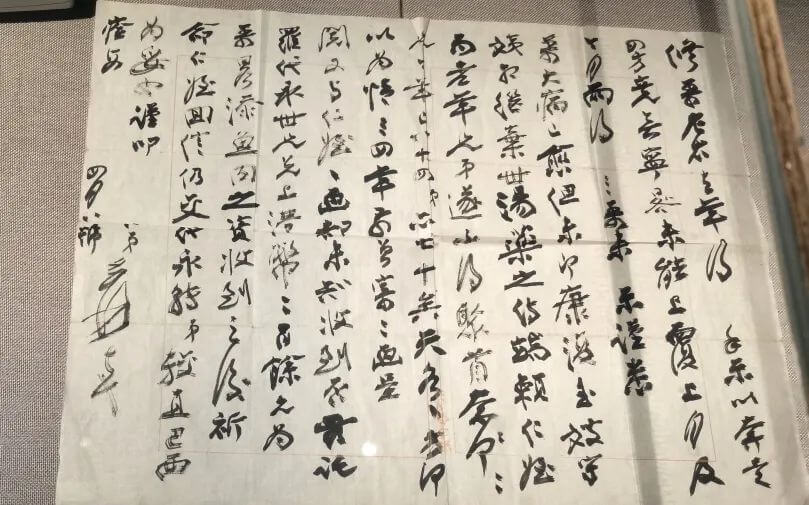

致張文修的信函

“原貌重現(xiàn)”

大千先生在《談敦煌石室》中說:“敦煌現(xiàn)存之(壁)畫,約三分之二已變色,其余完美如新。其用銀朱和粉繪色者大都變?yōu)楹谏F(xiàn)臨摹者以皮膚為黑色,實(shí)為大錯。石青、石粉所繪之部現(xiàn)尚嶄新,而粉與石彩、銀朱均不能混合,一經(jīng)混合,經(jīng)久即黑。”

基于對壁畫的色彩分析,大千臨畫的方法是透過現(xiàn)象,恢復(fù)原狀。凡現(xiàn)狀有變色或破損處,盡可能推測其本來面貌。其目的在于學(xué)習(xí)古人的造型設(shè)色和用筆方法,為己所用。

“躲避土匪”

1943年3月22日清晨,先生忽聞有土匪來襲,他們只得躲在莫高窟位置最高的第三百零五號窟,洞口由幾名保安警察守衛(wèi),一名喇嘛騎駱駝出去求救。另一士兵獨(dú)自攜帶武器入山,頻放空槍,聲東擊西。整日槍聲不絕于耳。晚上城內(nèi)駐軍趕來,巡邏達(dá)旦,土匪方才離去。所幸人和畫均無損傷。后來先生說:“這一天是在敦煌兩年又七個月中最不好過的一天了!”

“虔心寫佛”

莫高窟洞內(nèi)光線陰暗、空間有限,壁畫色彩多已褪敗,在摹制壁畫時,須克服技術(shù)上的各種困難。先生常常叮囑眾人不要碰損或弄臟壁畫。

他們每日清晨入洞,薄暮而出,個個蓬頭垢面。先生常常一手持燭,一手執(zhí)筆,或立于木梯,或蹲或躺臥于地,經(jīng)數(shù)十次觀研之后方才落筆。其艱苦遠(yuǎn)非常人所能想象。正如作家高陽所說:“張大千在敦煌是藝術(shù)上的苦行僧,精神上與玄奘西域取經(jīng)有相同之處,表現(xiàn)力他的勇氣、毅力及對藝術(shù)的虔敬。”

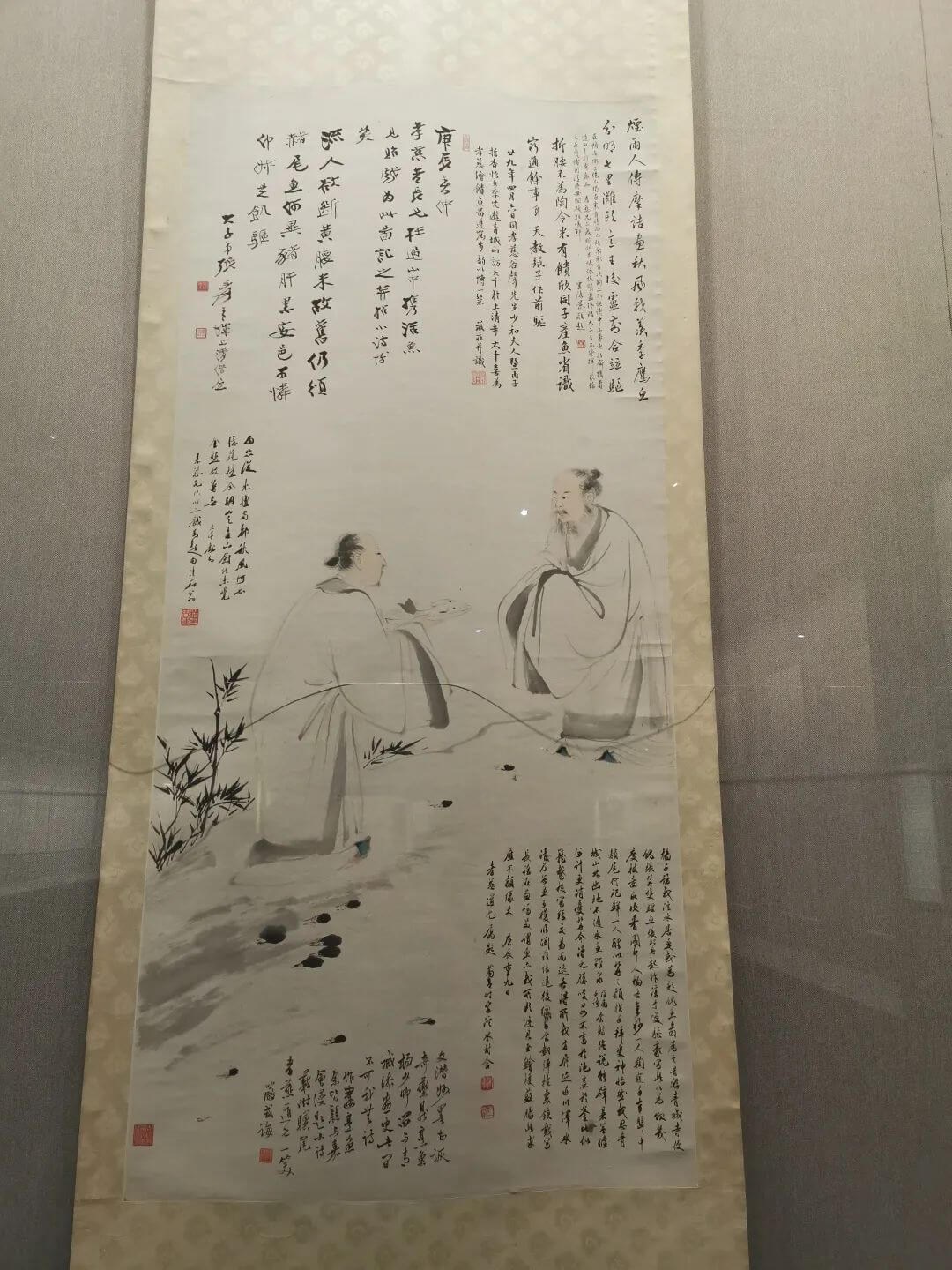

臨摹隋唐間釋迦說法圖軸

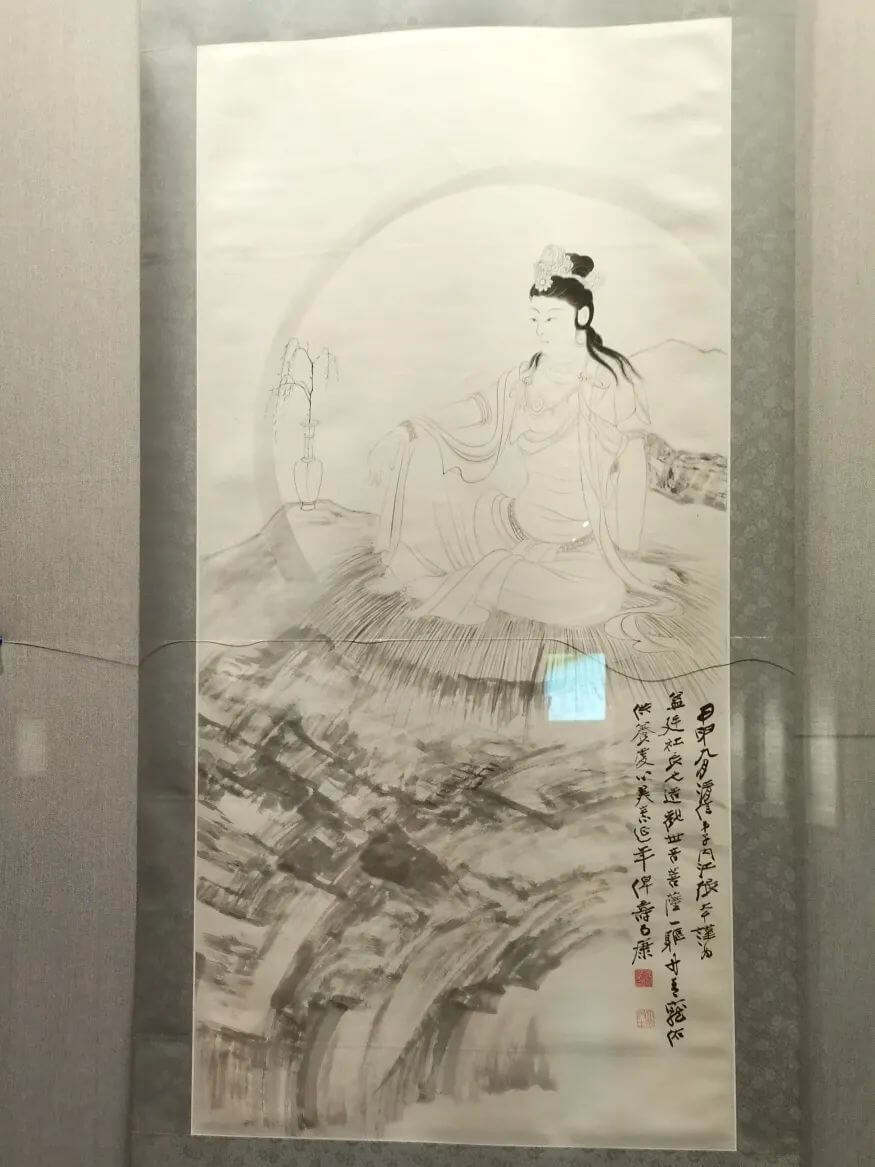

臨摹初唐瓔珞大士圖軸

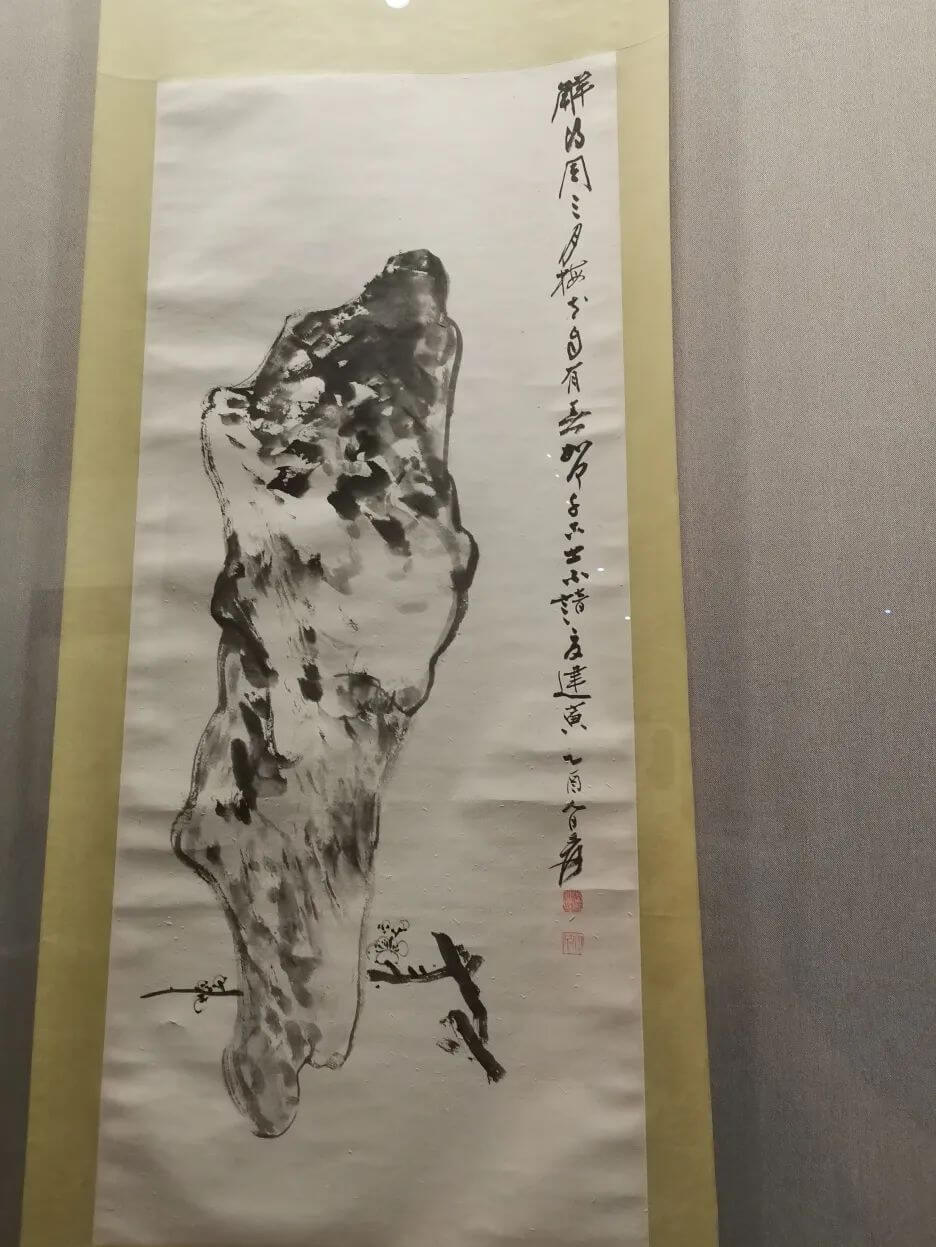

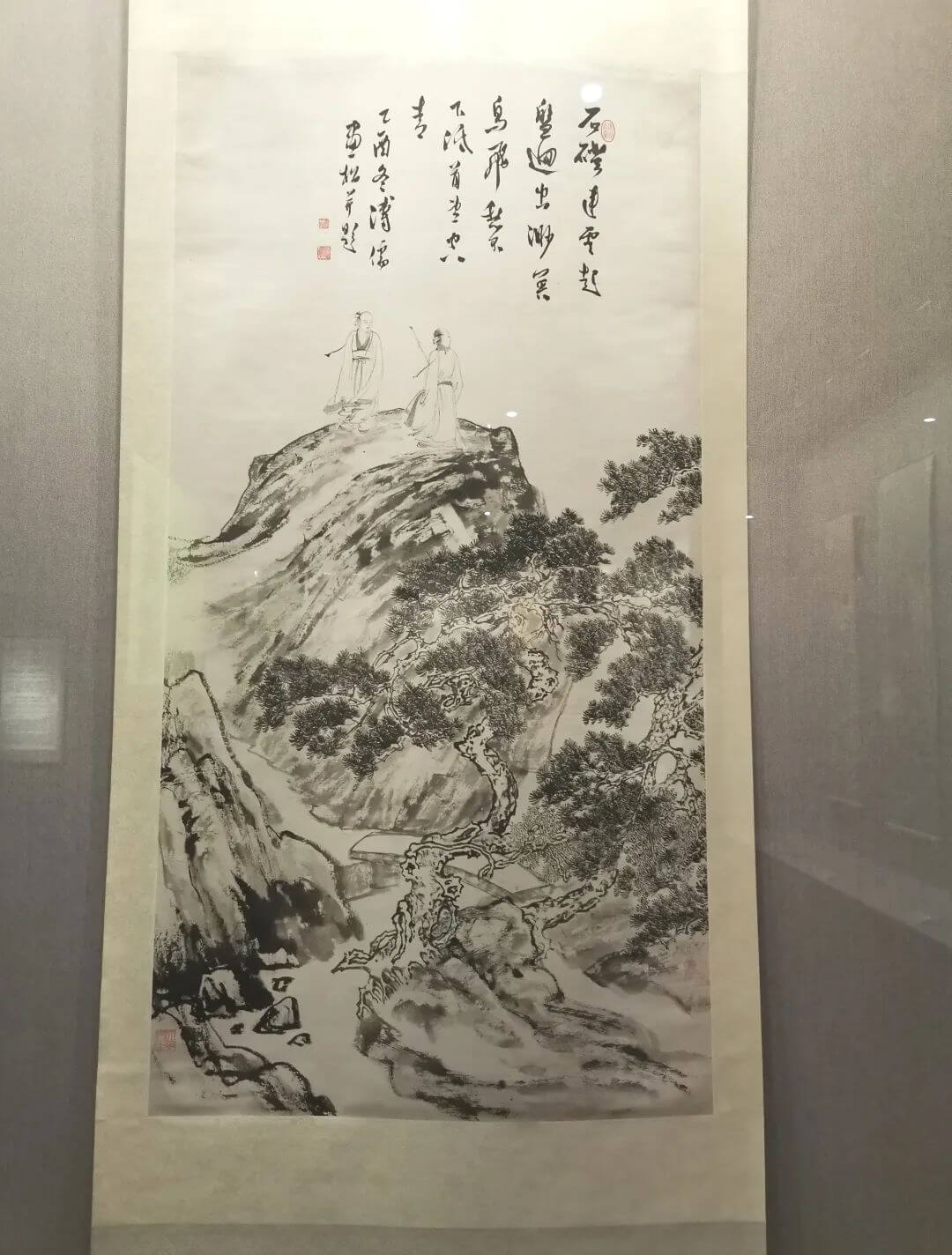

仿八大山人孤石圖軸

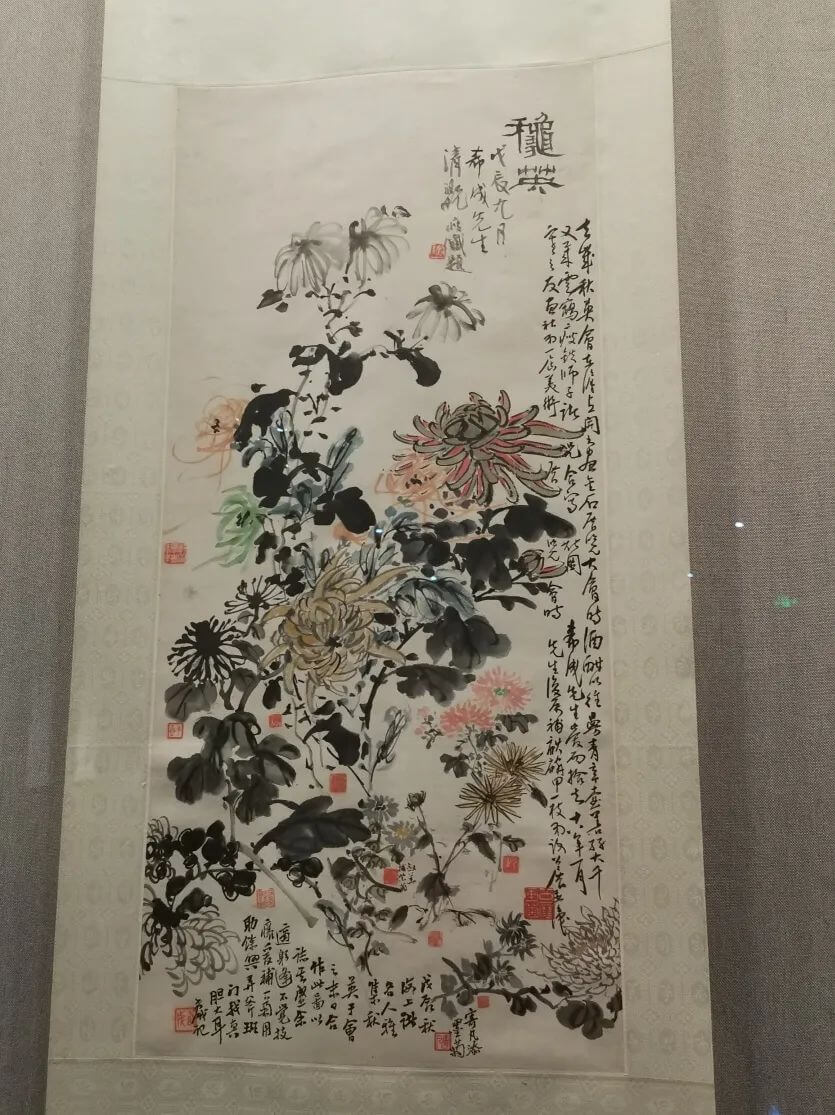

張大千等合作秋英群菊圖軸

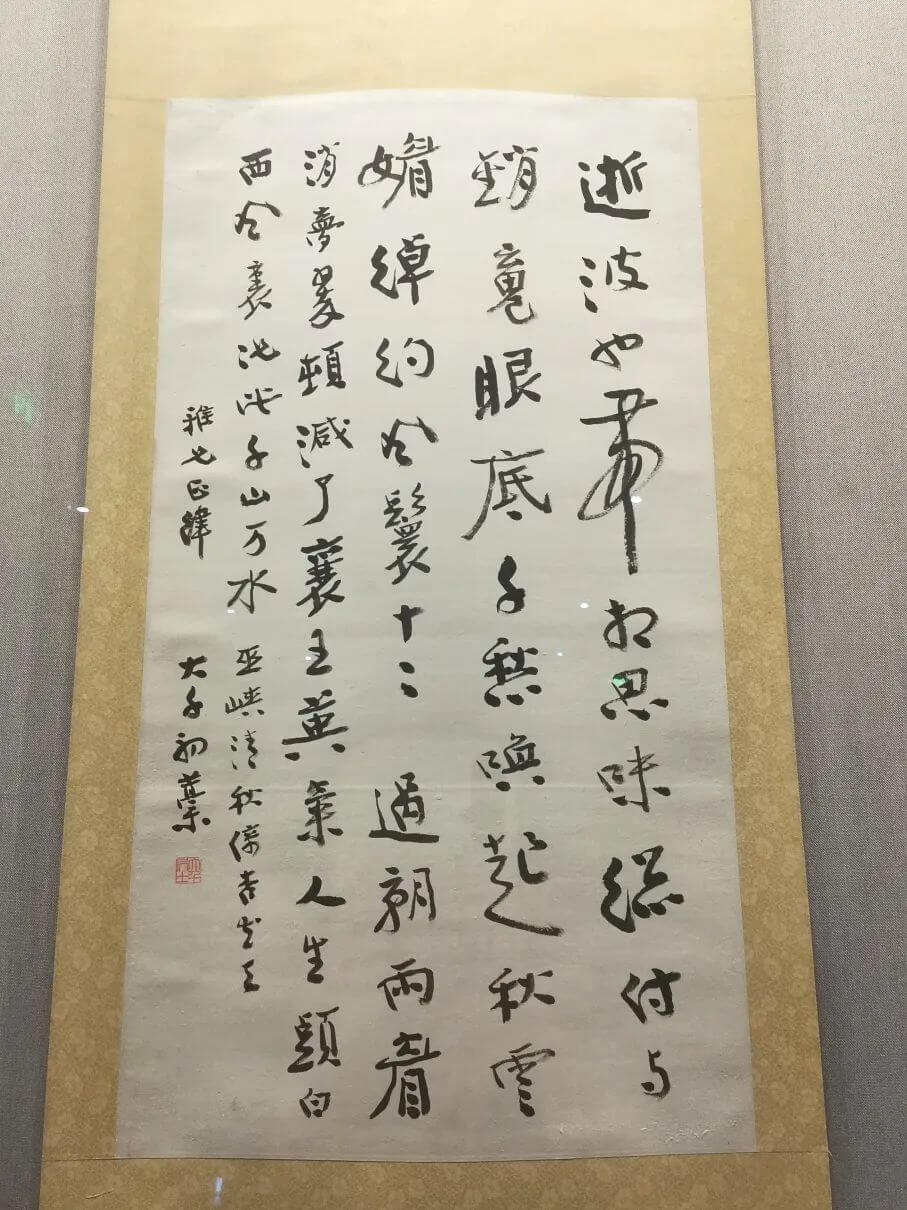

行書軸

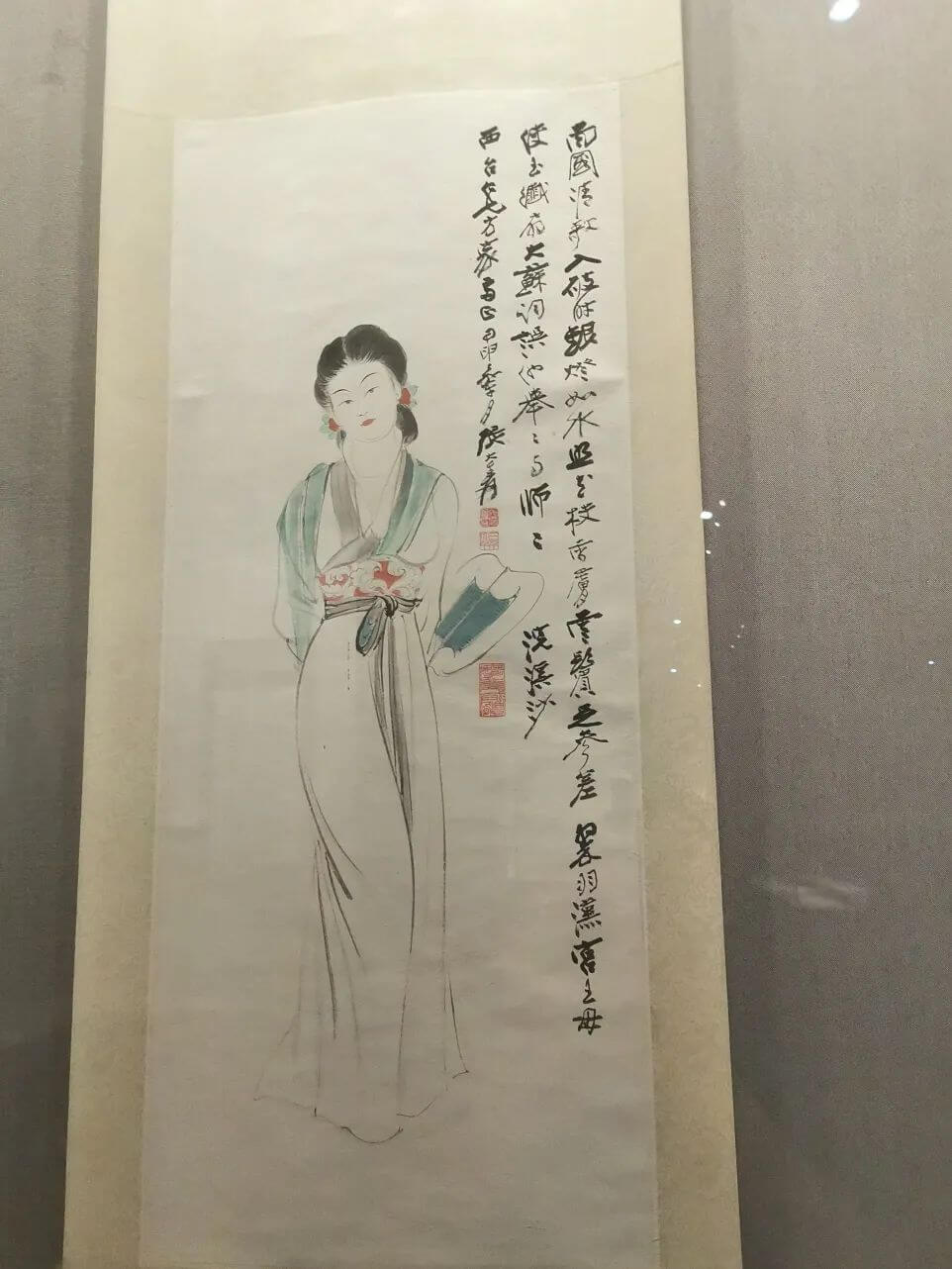

南國仕女圖軸

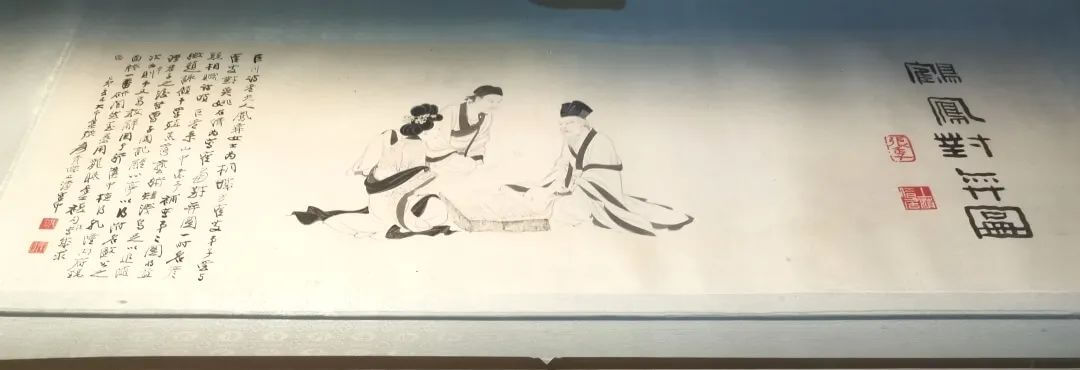

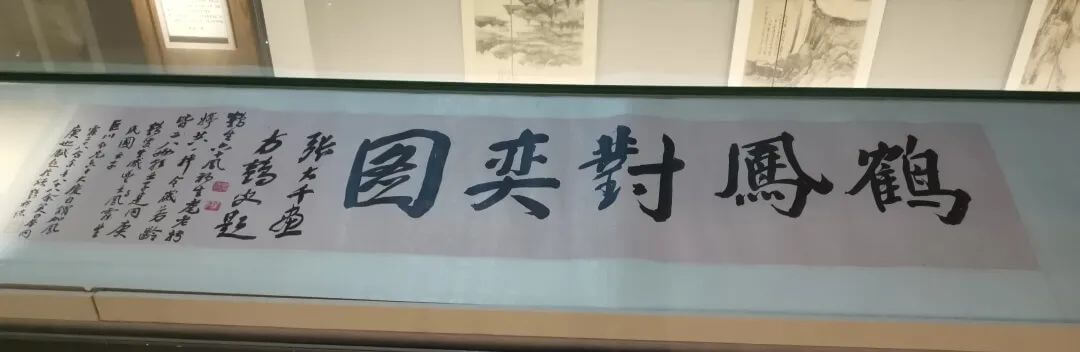

清逸俊雅

——張大千早年寫意畫作

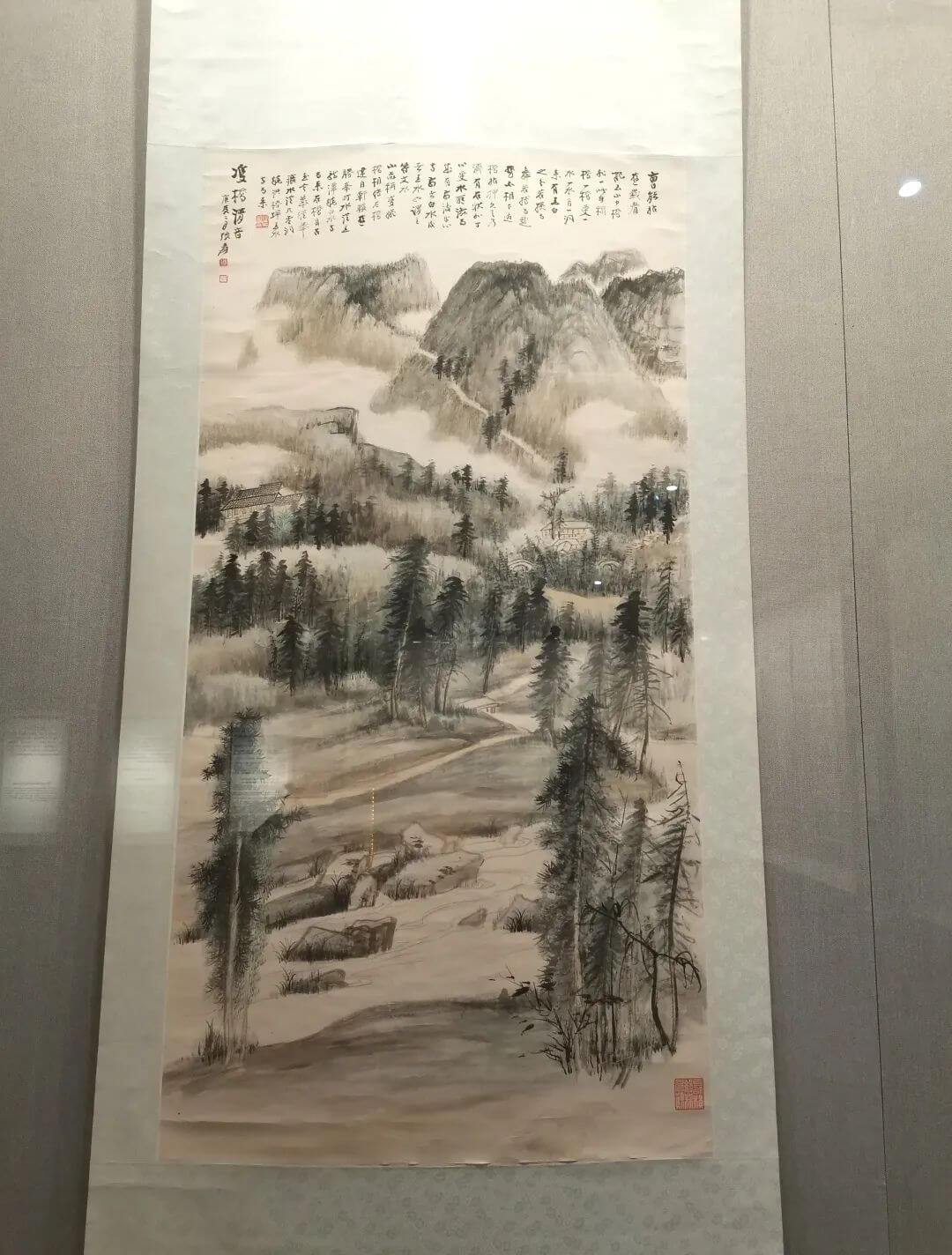

峨眉清音閣圖軸

張大千、溥儒合作山水圖軸

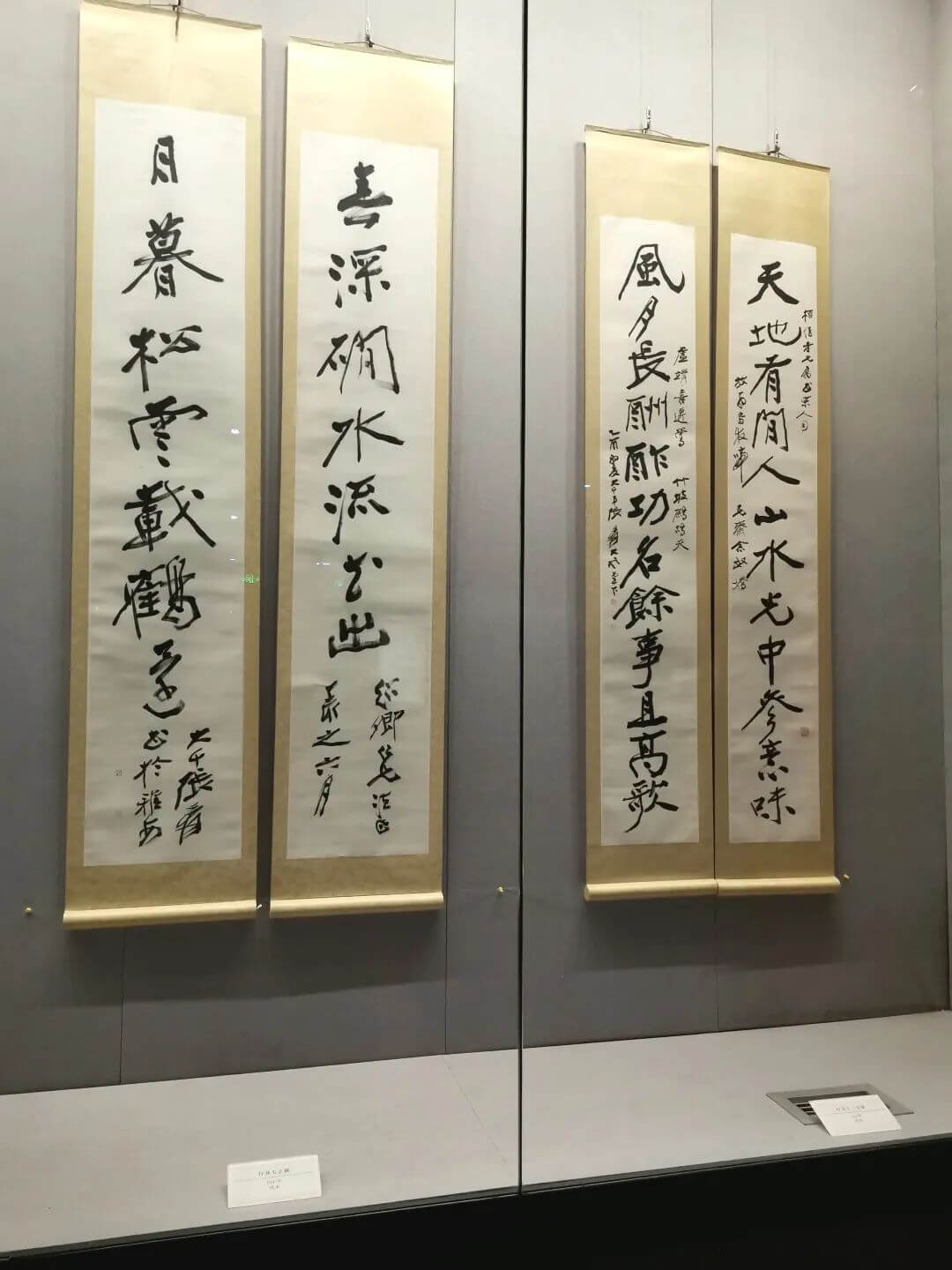

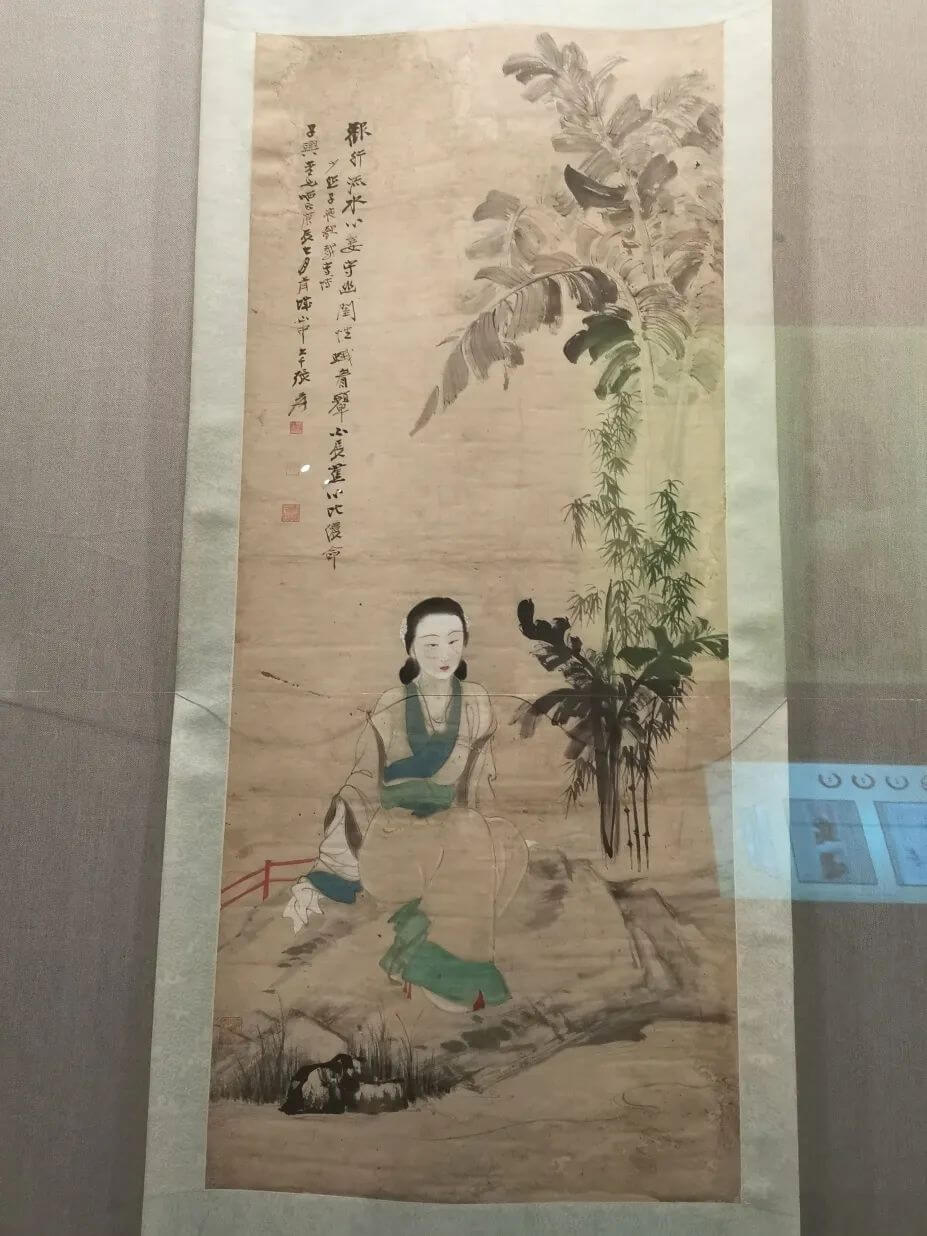

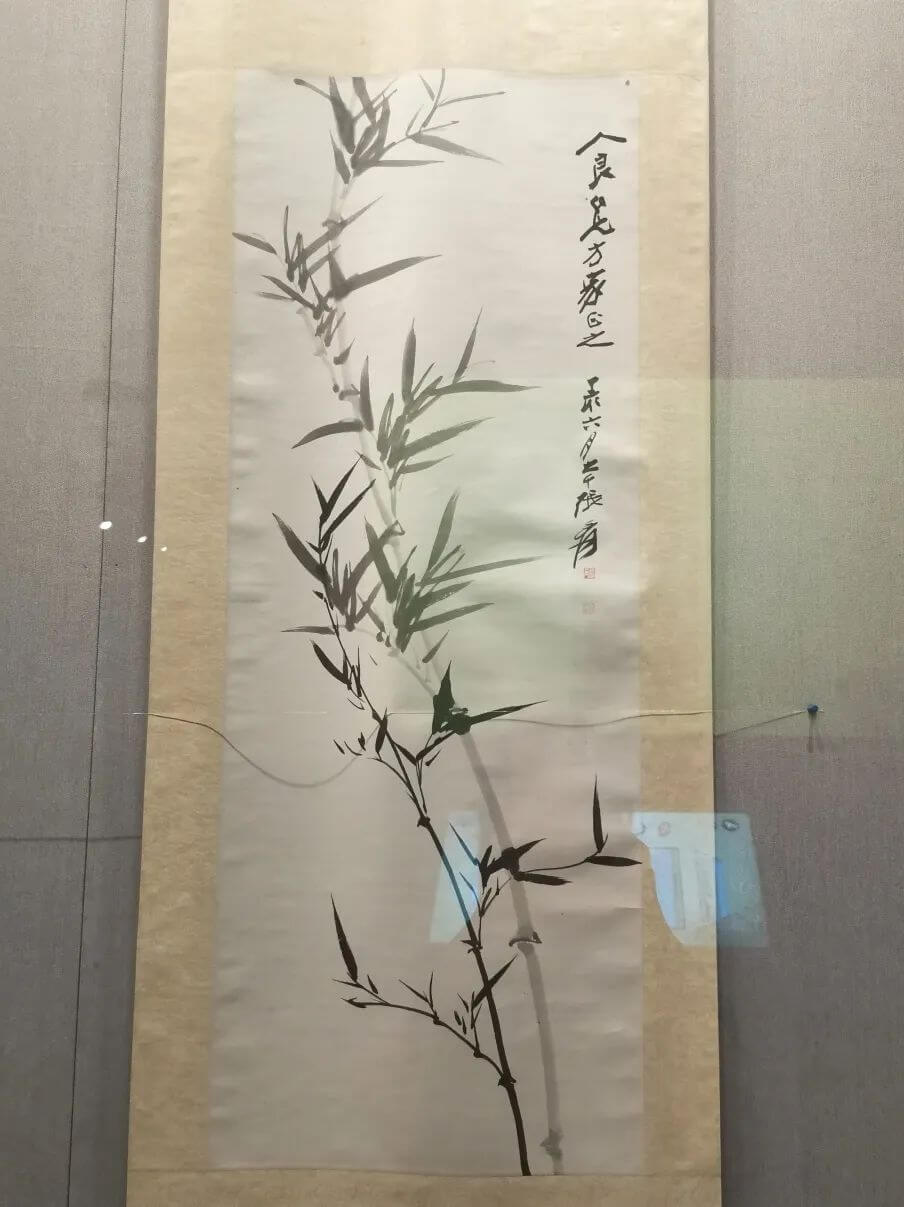

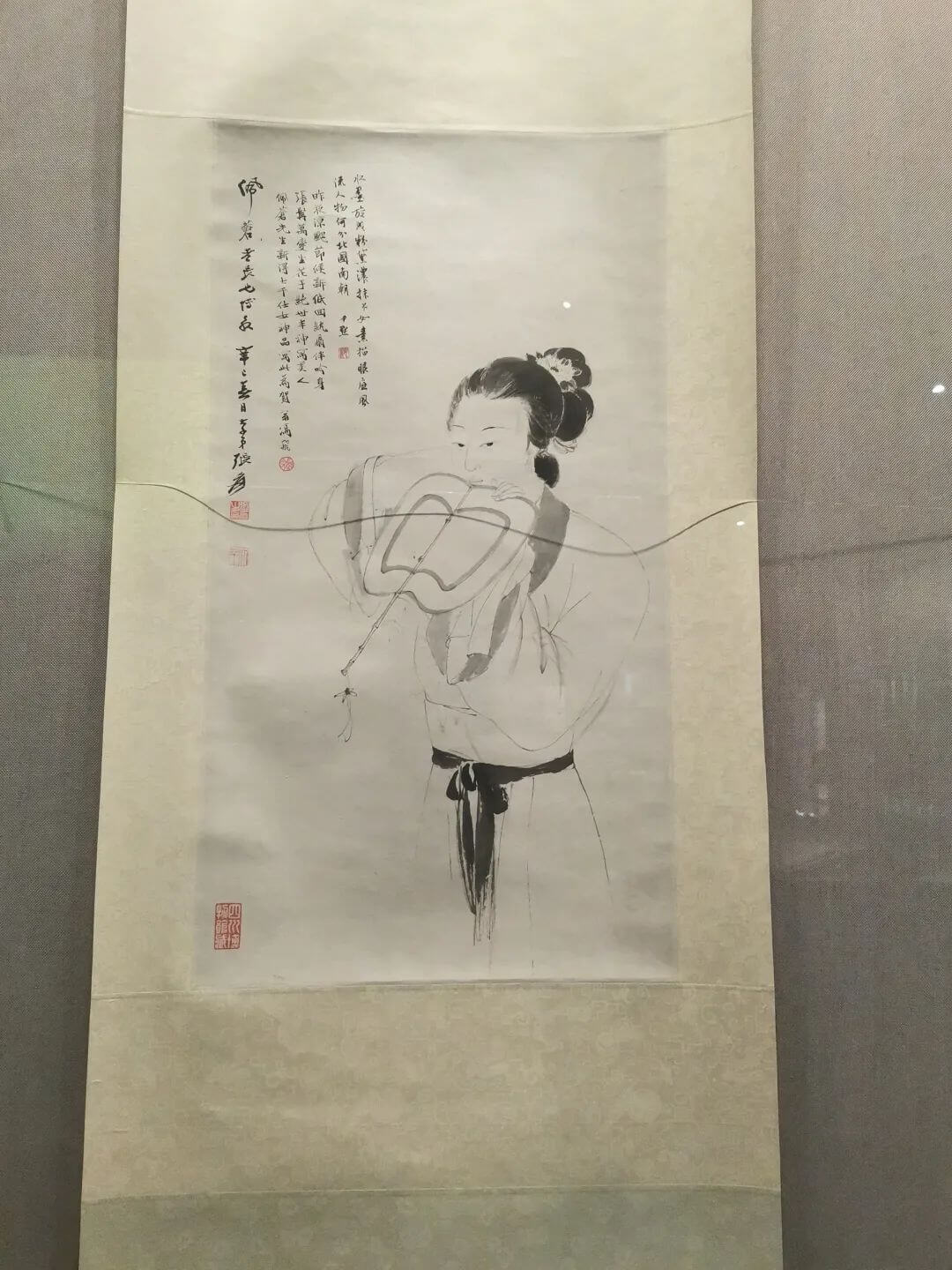

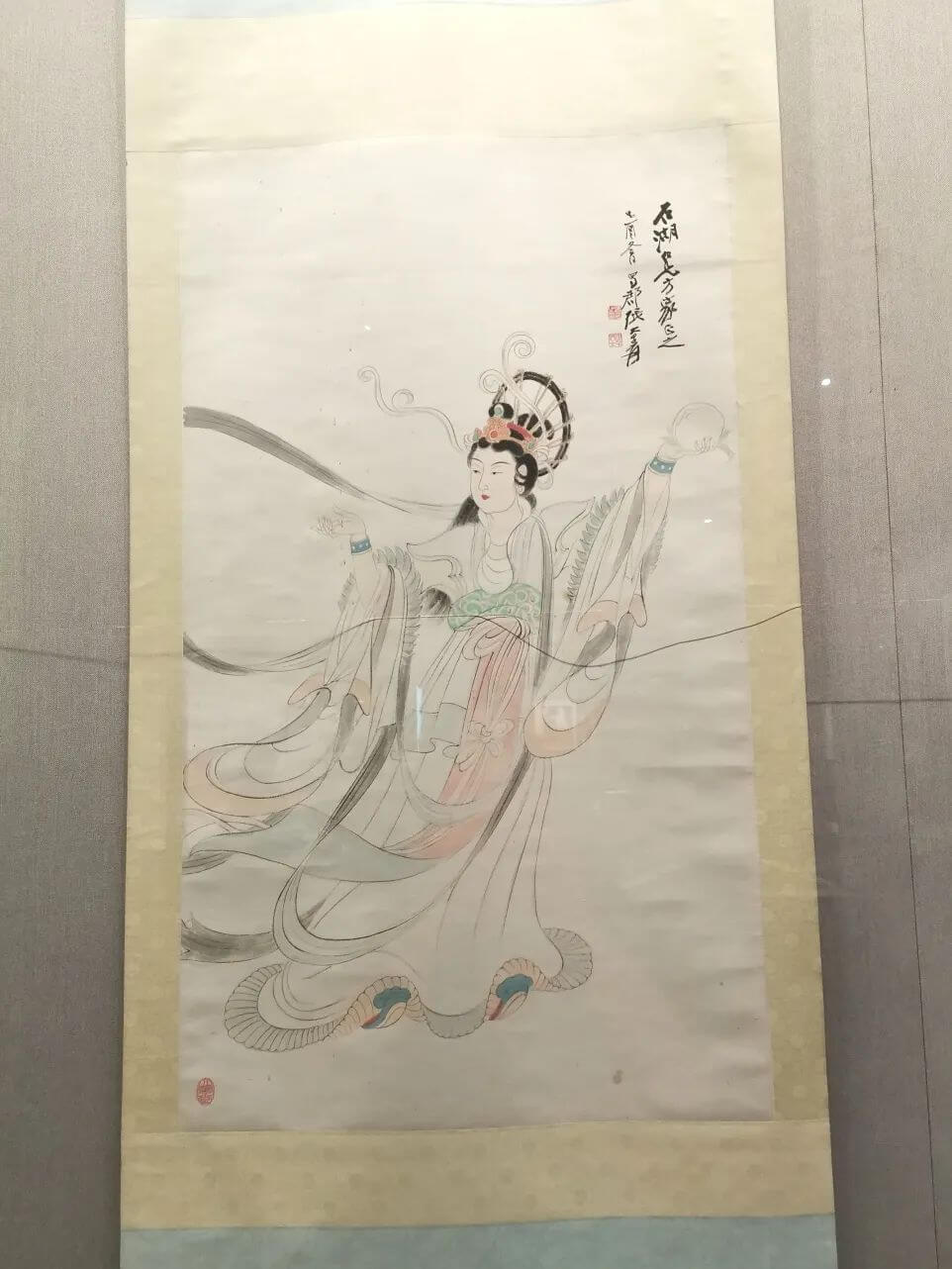

大千先生早年習(xí)畫從文人水墨畫入手,師崇八大、石濤、石谿、漸江;又?jǐn)X韻徐渭、陳淳、唐寅、吳偉、張大風(fēng)等,常背臨古畫,融通古今,自成一家。筆墨風(fēng)格清新俊逸,頗承元、明、清以來的文人水墨畫傳統(tǒng)。此處呈現(xiàn)的是大千先生1930-1948年間的作品,從中可靜賞先生早年的筆韻,并感知他對傳統(tǒng)筆法的繼承。

“熱血赤心”

1938年初,先生在北平因拒絕日偽籠絡(luò),一度被日本人拘留,獲釋后,經(jīng)多方努力才逃至上海,后由香港回到四川。

為呼吁抗戰(zhàn),先生回到重慶與畫家們發(fā)起《抗日募捐畫展》。又同兄長張善子先生共繪畫作,由善子帶到歐洲、北美舉辦《張善子、張大千兄弟畫展》,為抗日募捐,盡匹夫之責(zé)。

水墨觀音圖

仕女休憩圖軸

芭蕉竹石仕女圖軸

墨竹圖軸

“藝震畫壇”

1941年夏,張大千將二十余幅臨摹本寄回成都,委托友人舉辦《張大千西行紀(jì)游畫展》。此時人們對先生的畫作褒貶不一。

1943年8月,摹本在蘭州展出。有許多人重金欲購,均被先生婉拒。

1944年1月,展覽在成都舉辦,各界盛贊。

1944年5月,展覽移至重慶,引起轟動。

1946年10月,摹本于上海展出,震驚藝壇。九州盛起“敦煌熱”。

1950年春,受邀赴印度展畫,大受歡迎。同時先生考察了印度的佛教藝術(shù),得出結(jié)論:“敦煌繪畫是中國人自己的藝術(shù)。”

1957年,作品由《朝日新聞》主辦在日本東京展出,轟動?xùn)|瀛。

大千先生遠(yuǎn)涉敦煌,能為人所不能,敢為人所不敢,在兩年又七個月的時間里,洞悟“法相莊嚴(yán)”的藝術(shù)精髓,共摹寫了270余幅作品,從敦煌藝術(shù)之中,他重新覓回了中國繪畫的色彩光芒,并使之成為日后潑墨潑彩畫風(fēng)的神旨所在。敦煌之行成就了大千,使其磨礪為器,終成借古開今的一代大師。

半遮面綸扇仕女圖軸

神女圖軸

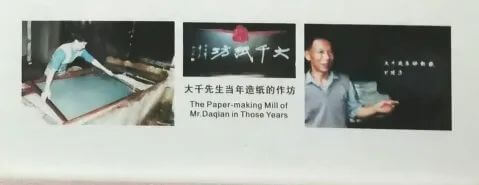

“大千造紙”

1939年秋,江南淪陷于日寇之手,宣紙短缺。經(jīng)“詩婢家”鄭伯英先生介紹,大千先生赴四川夾江會同“槽槽戶”(專門造紙的農(nóng)戶)改革原料配方,反復(fù)試制,設(shè)計(jì)紙簾、紙樣,制出新夾江國畫紙,四尺乘二尺、五尺乘二尺五寸兩種規(guī)格。在紙的兩端做云紋花邊,紙上布有“蜀箋”和“大風(fēng)堂造”字樣的暗紋。先生以五六倍于普通紙的價格,一次就訂購了兩萬張。

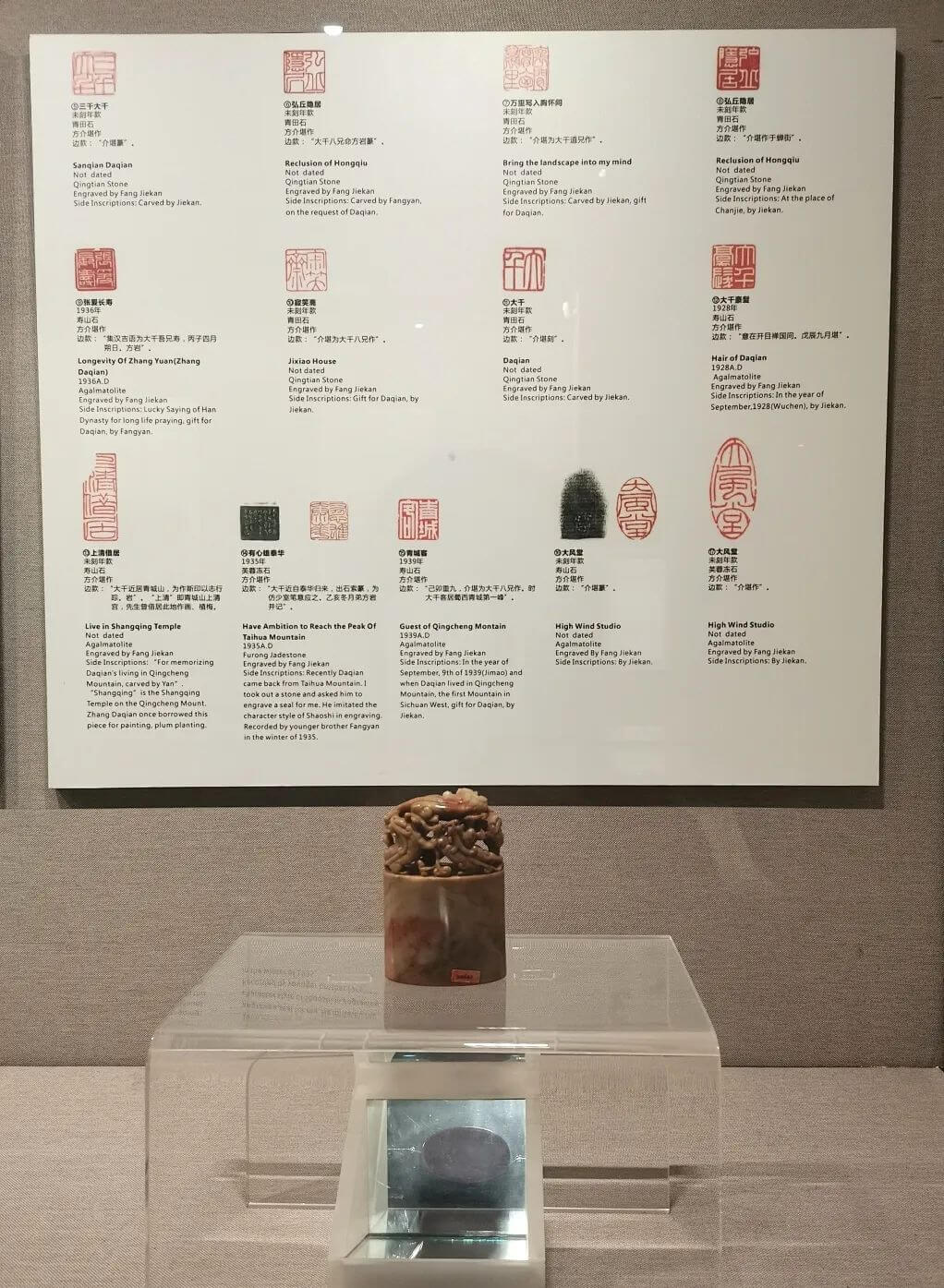

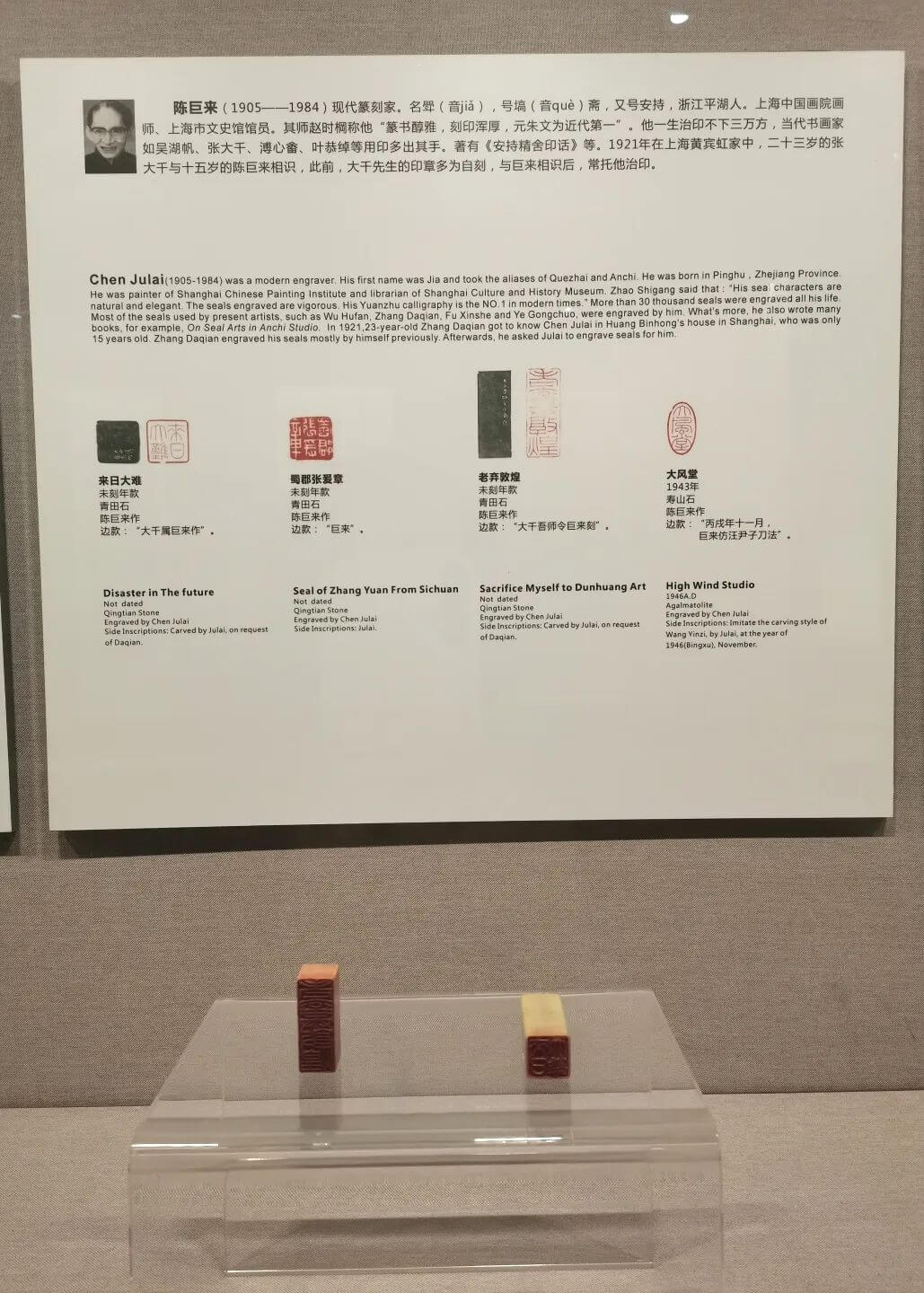

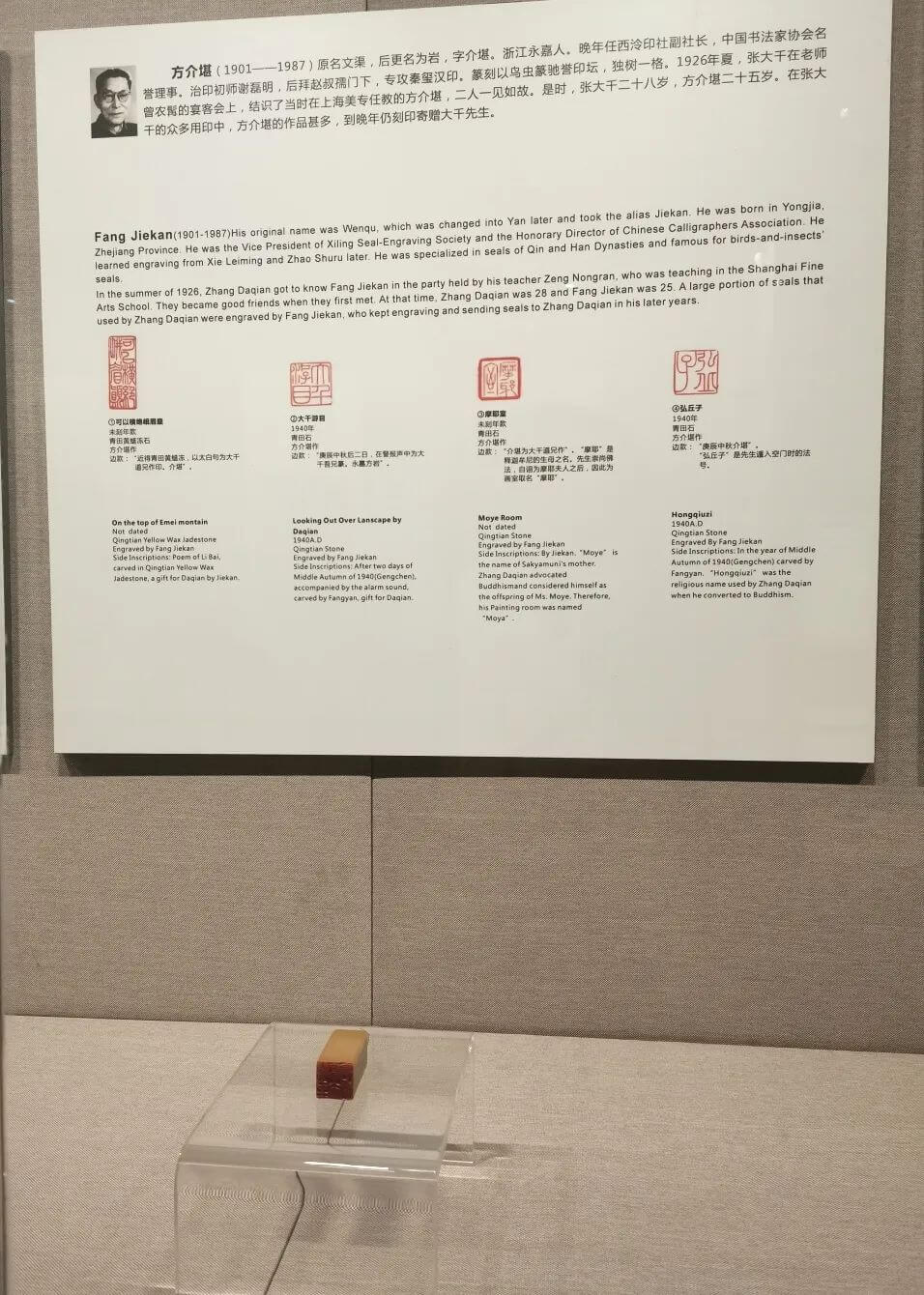

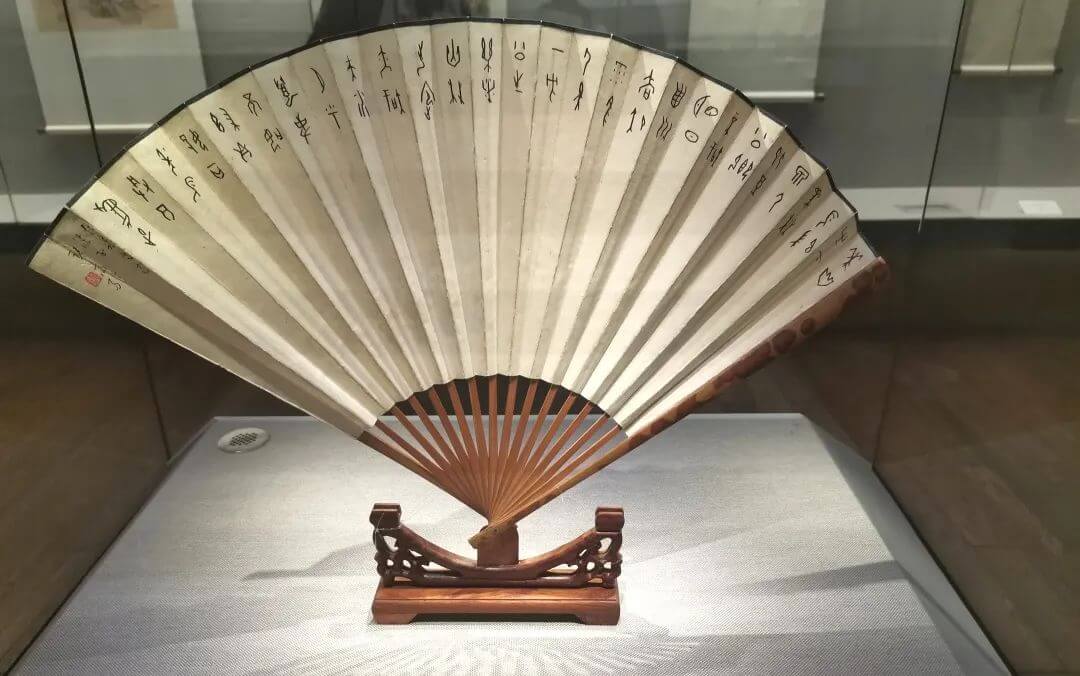

玉印珠輝

——張大千用印拾零

大千先生一生用印在三千方以上。早年多為自刻,后結(jié)識陳巨來、方介堪等篆刻家后,其用印則多出自這些名家之手,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),為其治印的名家至少在四十位以上。

先生用印極為講究,對印章的外形、印文的風(fēng)格和印泥都有他獨(dú)到的見地。他的印章大多每隔五年就要更換,一是為面目更新,而是為防人制假畫。

此處陳列的是大千先生的一小部分用印,它們有的出自張大千之手,有的分別是由方介堪、陳巨來、李尹桑、鄧爾雅、壽璽、簡經(jīng)綸、鄧散木、頓立夫等著名篆刻家所作。

陳巨來印

方介堪印

“悟道山水間”

先生一生曾三上黃山、四上峨眉、久居青城。從山水之中領(lǐng)悟畫理。1927年5月,先生與其兄善子第一次上黃山,當(dāng)時黃山尚未開發(fā),他們請了十多個工人開道搭橋,在山中寓居數(shù)月,寫生、賦詩。1930年他們與黃賓虹、郎靜山等人組織了“黃社”,為開發(fā)建設(shè)黃山作大規(guī)模的宣傳。

黃山之行令先生體味到:領(lǐng)略山川靈氣要深入其間,棲息其中,體會物情,融會貫通,所謂胸中自有丘壑之后,才能繪出傳神的畫。

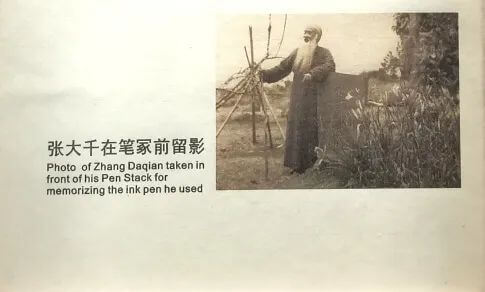

“情眷禿筆”

大千先生之多情,不唯書畫與山川,朋友與美人,對手中之筆也付之以難舍的眷戀,仿佛筆如知己,皆有靈魂,不可隨意棄置,所以他在庭院中獨(dú)辟一處掩埋禿筆,并豎“筆冢”之碑以寄其情。

1949年先生赴印度展畫,臨行前對家人和弟子說:“我們費(fèi)盡千辛萬苦臨摹來的二百多幅敦煌壁畫我一幅都沒賣,不管求購者愿出多么高的價錢,其原因就是我早已決定今后要把這批摹品全部獻(xiàn)給國家……”

1955年,張大千先生的家人將先生留下的臨摹敦煌壁畫及白描畫等捐贈給了四川博物院收藏。如今在這里觀賞到的部分畫作就是來自這次捐贈,在此讓我們向先生及其家人致以深深的敬意和感謝!

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊