史前時期的四川

四川盆地西靠青藏高原,北依秦巴山地,東連長江三峽,南臨云貴高原,地貌復(fù)雜、生態(tài)多樣、資源富集,遠古人類在這里繁衍生息、遷徙交融,孕育了遠古四川的早期文明。

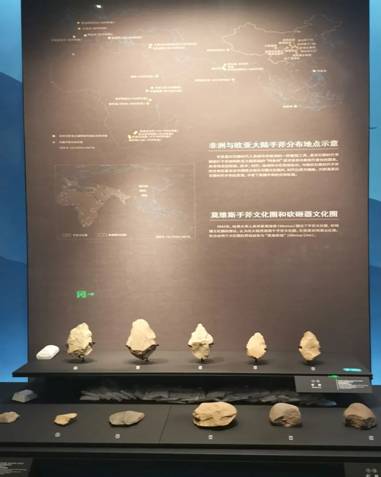

峽江地區(qū)的龍骨坡遺址將人類活動的歷史追溯到了距今約200萬年前;腹心地帶的眉山壇罐山遺址是四川舊石器時代早期的遺存;川西高原出土的大量手斧是古人類對高海拔環(huán)境生存適應(yīng)的見證;20世紀50年代發(fā)現(xiàn)的“資陽人”是中國南方地區(qū)晚期智人的重要代表。進入新石器時代,不同文化、不同生活方式的族群匯聚盆地,形成了復(fù)雜多樣的史前文化。至新石器時代晚期,成都平原的“寶墩文化”筑墻建城,古蜀文明由此開篇,并醞釀出燦爛輝煌的三星堆文明,使成都平原成了長江上游文明的中心。

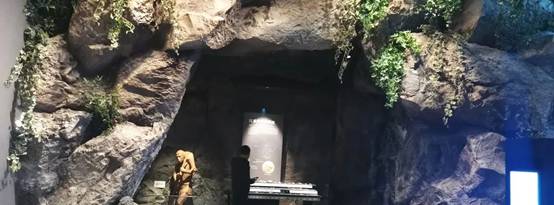

四川博物院的“遠古四川”展覽正是對這段歷史的詳細展現(xiàn)。該展覽是四川首個史前文物展;其不僅采用了展品陳列、圖文展板介紹的方式,還通過場景打造、多媒體視覺形象、互動游戲等多種手段,直觀展示四川史前文化面貌。

走/出/洪/荒

舊石器時代

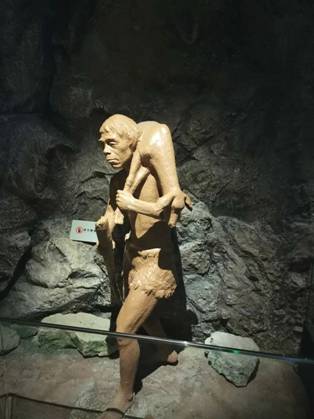

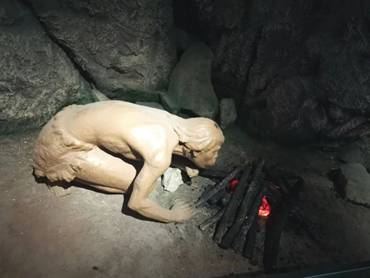

舊石器時代是人類使用打制石器進行生產(chǎn)勞動的時代;遠古人類的體質(zhì)具有很多原始的特征,但已逐漸向現(xiàn)代人的身形演進;他們以狩獵、采集為生,并在約150萬年前學會了用火。舊石器時代的各類文化遺存是早期人類生存狀況的直接物證。四川盆地早在百萬年前就出現(xiàn)了人類活動的足跡,在盆地東部的峽江地區(qū)、南邊的深谷洞穴,以及成都平原、川中丘陵、川西高原的階地河流都遍布著舊石器時代的各類遺存。遠古人類逐水而居,以洞穴為家園,在巴山蜀水之間群居生活、勞作生產(chǎn),不斷適應(yīng)大自然,在這片神奇的土地上繁衍生息。

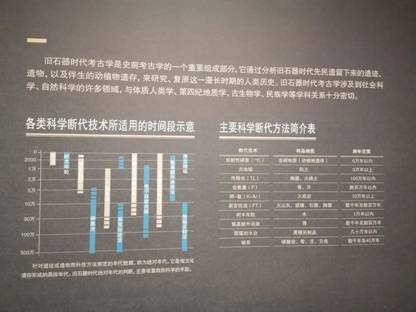

“舊石器時代考古學”

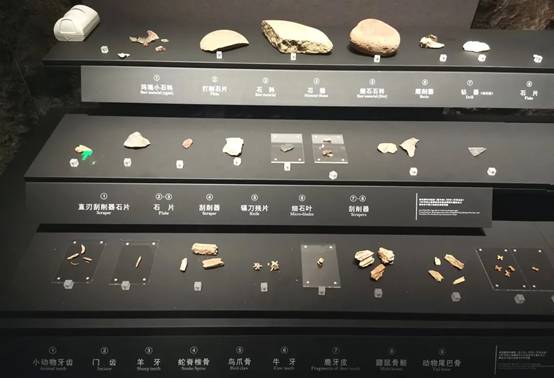

舊石器時代考古學是史前考古學的一個重要組成部分,它通過分析舊石器時代先民遺留下來的遺跡、遺物,以及伴生的動植物遺存,來研究、復(fù)原這一漫長時期的人類歷史。舊石器時代考古學涉及到社會科學、自然科學的許多領(lǐng)域,與體質(zhì)人類學、第四紀地質(zhì)學、古生物學、民族學等學科關(guān)系十分密切。

/ 逐水而居 /

四川優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境,為舊石器時代人類的生存、勞作、繁衍提供了良好的條件。考古資料證實,在成都平原、盆地丘陵和盆地邊緣的山地,乃至于川西高原,均埋藏著豐富的舊石器時代文化遺存。遠古人類逐水而居,所以舊石器時代遺存多位于河流兩岸的階地上。遠古先民由步履蹣跚到健步行走、奔跑,從使用簡單古樸的工具發(fā)展到尖鋒利刃的石器和精美的復(fù)合工具,足跡遍布四川盆地,甚至已經(jīng)開始了征服青藏高原高海拔地區(qū)的步伐。

“壇罐山遺址”

壇罐山遺址位于四川省眉山市東坡區(qū),地處成都平原南部,位于岷江支流醴泉河南岸的低緩垅崗。從舊石器時代層位中發(fā)掘出土了大量用礫石打制的石制品。這些石制品形態(tài)粗獷、類型簡單,根據(jù)地層堆積判斷,其年代可早至距今約20萬年,是迄今為止成都平原年代最早的舊石器時代遺存。

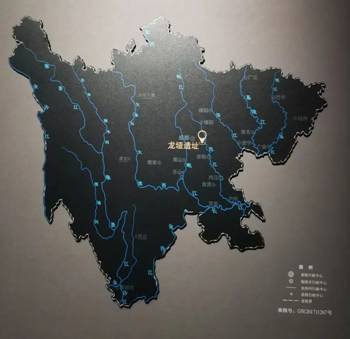

“龍埡遺址”

龍埡遺址位于四川省簡陽市簡城鎮(zhèn)龍埡村,沱江二級支流康家河西岸的一級階地上。該遺址出土了數(shù)百件石制品,石器技術(shù)特色鮮明;同時發(fā)現(xiàn)了動物骨骼化石數(shù)千件,包含有東方劍齒象、犀牛、野豬、鹿等種屬。龍埡遺址年代不晚于舊石器時代中期,其發(fā)現(xiàn)為研究沱江流域遠古人類生產(chǎn)、生活提供了重要的資料。

![]()

![]()

“富林遺址”

富林遺址位于四川省雅安市漢源縣富林鎮(zhèn),地處流沙河與大渡河匯合處下游左岸的二級臺地上。遺址1960年被發(fā)現(xiàn),1972年中國科學院古脊椎動物與古人類研究所對該遺址進行了發(fā)掘,出土了5000多件屬于小石器傳統(tǒng)的石制品,其中以刮削器數(shù)量最多;另有木炭、灰燼和燒骨等用火痕跡,以及少量動物化石。

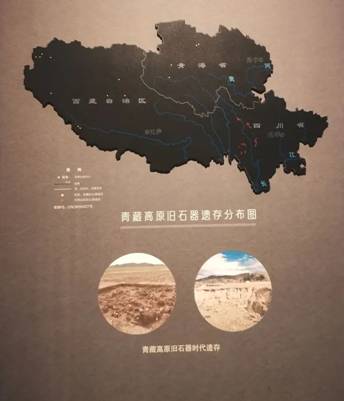

“川西高原遺存”

川西高原地處青藏高原東麓,處于青藏高原一級階梯向四川盆地二級階梯過渡的地帶。2019年及2020年,在該地區(qū)開展的考古調(diào)查和發(fā)掘工作,共發(fā)現(xiàn)43處舊石器地點,采集石制品數(shù)百件,其中尤以手斧最具代表性。這些舊石器時代文化遺存的發(fā)現(xiàn),說明早在數(shù)萬年前,原始先民們就開始了征服青藏高原高海拔地區(qū)的步伐。

/ 洞穴家園 /

![]()

遠古人類以天然洞穴為家,遮風避雨、抵御猛獸侵害,繁衍生息。先民們將洞穴作為長期的居所,進而形成堆積豐富,包含有大量人類文化遺物的居住、生活遺存。洞穴遺址是舊石器時代最重要的遺址類型之一。根據(jù)最新的考古調(diào)查,四川盆地舊石器時代洞穴遺址分布廣泛,這些洞穴遺址的發(fā)現(xiàn)與研究,必將取得豐碩的成果。以攀枝花回龍灣為代表的洞穴遺址為研究四川地區(qū)當時人類的洞穴棲居、文化發(fā)展提供了豐富的資料。

“回龍灣洞穴遺址”

回龍灣洞穴遺址位于四川省攀枝花市仁和區(qū)布德鎮(zhèn)巴關(guān)河村,是一處石灰?guī)r溶洞。1987年經(jīng)過初步試掘,出土了大量石制品、骨角器和動物化石。石制品以小型石器最為引人注目,骨角器以制作精美的針、錐、鑿和鏃等為代表。遺址年代距今約2.1-1.5萬年,跨越了末次冰期最盛期,是中國南方地區(qū)重要的古人類遺存。

![]()

![]()

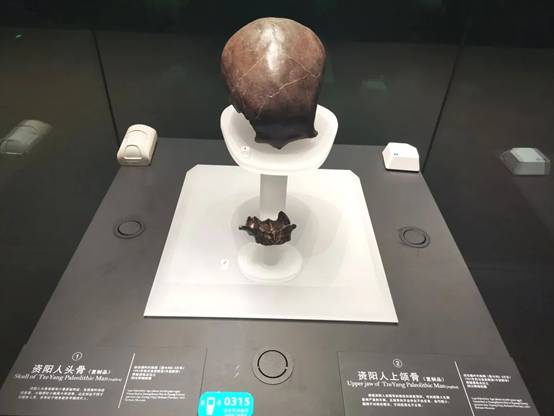

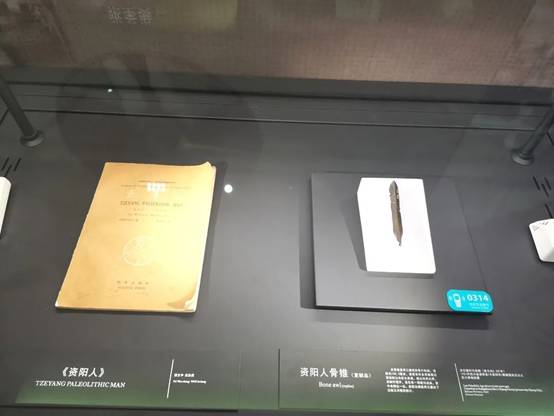

/ 資陽先民 /

![]()

1951年在四川省資陽市黃鱔溪建橋施工中發(fā)現(xiàn)一具人類頭骨化石,被命名為“資陽人”。“資陽人”頭骨化石的發(fā)現(xiàn)是中華人民共和國建立之初的重大考古發(fā)現(xiàn),在當時相對艱苦的形勢下,其發(fā)現(xiàn)與研究的過程,記錄和展示了黨和政府對考古事業(yè)和文物保護工作的重視。“資陽人”頭骨化石作為中國南方地區(qū)晚期智人的重要代表,為研究中國境內(nèi)現(xiàn)代人起源與擴散提供了寶貴的材料,其測年數(shù)據(jù)為距今約3.5萬年。

文/明/星/火

新石器時代

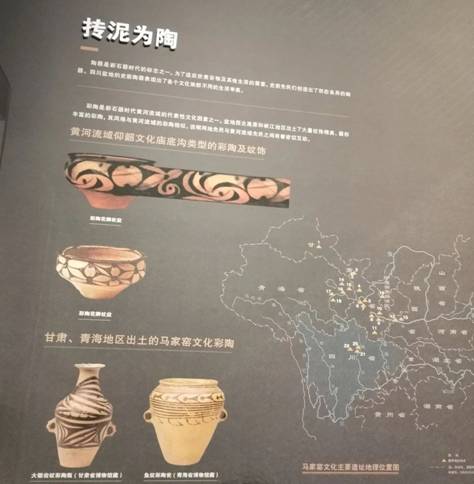

新石器時代,不同文化背景的族群跋山涉水,在四川盆地交匯,形成了多個各具特色的文化圈。橫斷山脈縱貫?zāi)媳保拭C、青海的先民經(jīng)此南遷進入盆地西北,帶來了紋飾精美的彩陶;長江三峽蜿蜒折轉(zhuǎn),江漢平原的人們溯流而上,在峽江地區(qū)漁獵耕種,甚至以魚骨隨葬;秦巴山區(qū)峽谷縱深,關(guān)中先民翻越秦嶺南下,在嘉陵江流域留下了紛繁復(fù)雜的文化面貌。四川盆地多樣的地理環(huán)境,孕育出了多種的文化,不同的族群帶來了稻作文明、粟作文明,以及成熟的家畜養(yǎng)殖技術(shù),他們于成都平原聚合,產(chǎn)生了稻、粟雙作的農(nóng)耕系統(tǒng),由聚落發(fā)展到古城址群,醞釀出盆地的文明星火。

![]()

/ 文化多樣 /

![]()

四川盆地四周由青藏高原、秦嶺大巴山脈、云貴高原環(huán)繞,這里地形地貌復(fù)雜多樣,有高原、山地、丘陵、平原,不同的水土哺育出了不同的文化。盆地西北的人們與甘青地區(qū)密切交往,將彩陶不斷引進;盆地東部的人們與江漢地區(qū)交流頻繁,習得水稻種植技術(shù);盆地西南的人們與云貴高原南來北往,把稻粟農(nóng)耕技術(shù)向南擴散;而盆地腹心的成都平原,則匯聚了周邊文化的優(yōu)勢,形成了更為發(fā)達的文明,成了中國史前長江上游一個重要的文化中心。

![]()

![]()

“盆地西北”

距今5000年前后,川西北高原的河谷階地上,散布著許多規(guī)模不一的村落,這里的先民與甘肅、青海一帶先民互動頻繁,他們以瑰麗的彩陶作為生活用品,以穿孔石刀作為農(nóng)耕工具,甚至制作陶塑人面像表達自己的信仰,這些生產(chǎn)生活方式同甘肅、青海地區(qū)的史前文化非常相似,在盆地西北高原產(chǎn)生了廣泛的影響。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

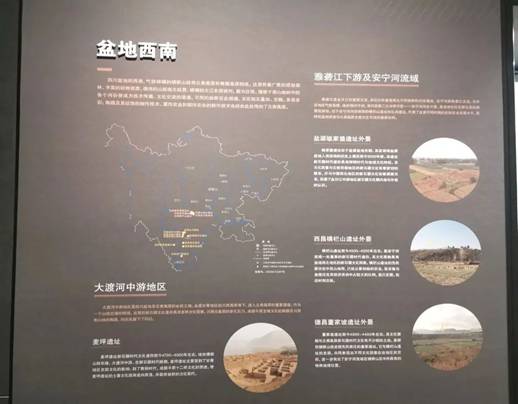

“盆地西南”

四川盆地的西南,氣勢磅礴的橫斷山脈將云貴高原和青藏高原相連。這里有著廣袤的原始森林、豐富的動物資源,雄偉的山脈南北縱貫、磅礴的大江東西駢列,蔚為壯觀。鑲嵌于崇山峻嶺中的各個河谷便成為技術(shù)傳播、文化交流的通道,不同的族群在此相通,文化互相疊加、交融,多姿多彩;陶器及其紋飾的制作技術(shù)、粟作農(nóng)業(yè)和稻作農(nóng)業(yè)的耕作技術(shù)也經(jīng)由此處傳向了云貴高原。

盆地北緣”

盆地北部山區(qū),是我國南北方的天然分界線——秦巴山脈,嘉陵江從秦嶺北麓發(fā)源,南下穿過川東丘陵,與長江匯合于重慶。新石器時代晚期,在四川盆地形成了兩個文化中心:以成都平原為中心的寶墩文化和以峽江地區(qū)為中心的哨棚嘴文化,兩個文化在嘉陵江一帶相遇,留下了極為復(fù)雜的文化遺存。嘉陵江一線日后也成為巴、蜀文化的大致界限。

“盆地東部”

盆地東部的峽江地區(qū),山高谷深,是成都平原與長江中游之間文化交流的主通道。在峽江的一些寬谷地帶,地勢相對平坦、土層較厚,成為最適合其先民棲居繁衍的地方。由于地處東西水道交通的必經(jīng)之處,峽江地區(qū)的史前文化面貌尤為復(fù)雜,是探索長江流域東西文化交流與巴文化起源的重要區(qū)域。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

“成都平原”

成都平原是四川盆地的腹心地帶,這里河網(wǎng)稠密、環(huán)境優(yōu)渥,周邊文化不斷匯聚于此,逐漸形成了蜀文化之源頭——寶墩文化。寶墩文化與盆地西北高原有密切聯(lián)系,可能因當時氣候變冷,或人口擴張等因素,其族群便南遷至了成都平原。寶墩文化在自身發(fā)展過程中,不斷接受其它區(qū)域的文化因素,最終醞釀出成都平原新石器時代最早的古城址群,并成為長江上游新石器時代晚期最早出現(xiàn)文明因素的文化。

/ 生產(chǎn)生活 /

新石器時代,溫暖濕潤的氣候在我國大江南北催生出了規(guī)模不一、類型多樣的村落,其先民因環(huán)境或生計等原因,沿著山川河流不斷遷徙、互相往來。不同文化背景的先民在四川盆地聚合,他們因地制宜,建造各自的村落和家園,并栽培農(nóng)作物、馴養(yǎng)動物、磨制石器、制作陶器、建造房屋,甚至修造環(huán)壕或筑城建墻。在高原和山地的人們以粟作為主,而成都平原的人們則稻粟雙作,形成了更多的聚落和古城址群,村落之間的差距逐漸凸顯,社會復(fù)雜化進程加快。

![]()

![]()

![]()

“金川劉家寨遺址”

劉家寨遺址位于四川省阿壩藏族羌族自治州金川縣,其文化面貌與茂縣營盤山遺址、汶川姜維城遺址等相似,與甘青地區(qū)馬家窯文化有著密切關(guān)聯(lián)。在劉家寨遺址中發(fā)現(xiàn)了26座陶窯窯址,其中部分陶窯保留有操作間、火門、火膛和火道。大量陶窯的出現(xiàn),表明制陶業(yè)在劉家寨遺址先民的生產(chǎn)生活中占有重要地位。

![]()

“大溪文化彩陶”

大溪文化彩陶頗具地方特色,同時受中原仰韶文化影響明顯,是中國新石器時代手工業(yè)藝術(shù)的代表之一。

![]()

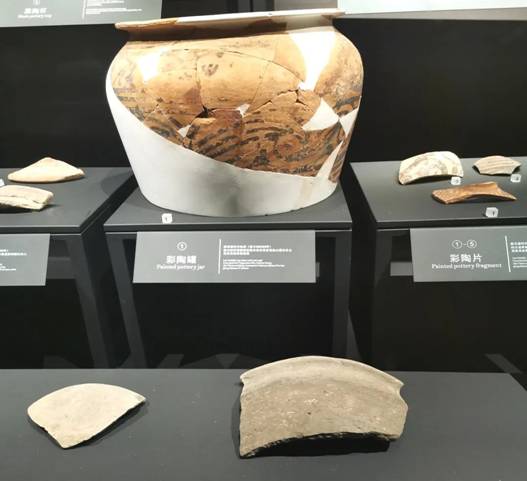

“摶泥為陶”

陶器是新石器時代的標志之一。為了適應(yīng)炊煮谷物及其他生活的需要,史前先民們創(chuàng)造出了形態(tài)各異的陶器。四川盆地的史前陶器表現(xiàn)出了各個文化族群不同的生活審美。

![]()

平/原/筑/城

古蜀文明開篇

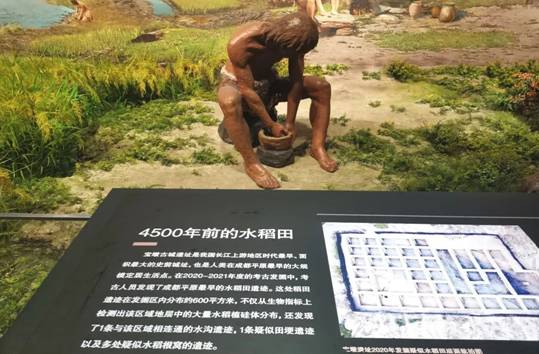

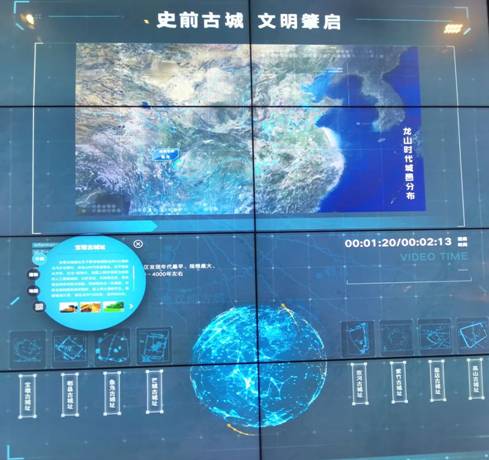

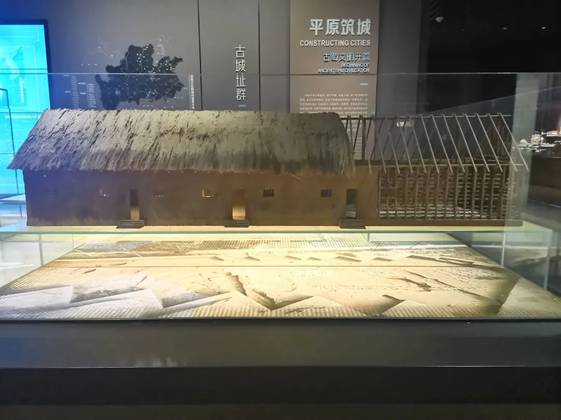

成都平原氣候溫潤,物產(chǎn)豐饒,適宜人居,到了新石器時代晚期,多元文化的融合,形成了區(qū)域特征明顯的“寶墩文化”,此時不同群體建立了眾多的大小規(guī)模不一的聚落。寶墩先民們在這里建城筑墻,出現(xiàn)了新津?qū)毝铡③h古城、都江堰芒城等8座史前城址,這是成都平原時代最早的古城址群,其中寶墩古城是發(fā)掘最早、面積最大、最具典型的遺址。從寶墩文化發(fā)現(xiàn)的禮儀性建筑、禮器、墓葬,以及水利設(shè)施的修筑、城墻的構(gòu)建等,證明寶墩文化出現(xiàn)了階層的分化與公共權(quán)力組織,成都平原已發(fā)展成為一個獨立的政治、經(jīng)濟、文化中心,拉開了古蜀文明的序篇。

/ 古城址群/

20世紀90年代開始,成都平原先后發(fā)現(xiàn)了8座寶墩文化古城址。8座城址時代早晚略有差別,但文化的整體面貌較為一致,它們在筑城方法、城址地形的選擇等方面都有一些共性。這些城址綜合反映了寶墩文化社會復(fù)雜化的過程——寶墩文化早期城址聚落之間沒有出現(xiàn)明顯的層級秩序或向心結(jié)構(gòu),至寶墩文化偏晚階段,城址內(nèi)聚落出現(xiàn)分化,似表現(xiàn)出一定的向心團聚結(jié)構(gòu)。可見,寶墩文化已處于文明前夜,成都平原迎來了文明曙光。

![]()

/ 寶墩古城 /

![]()

寶墩古城位于新津區(qū)城西北約5公里的寶墩鎮(zhèn)(原龍馬鄉(xiāng))寶墩村。整個古城分內(nèi)城和外城兩部分,內(nèi)城為較規(guī)整的長方形,面積60萬平方米;外城呈現(xiàn)出較規(guī)整的圓角長方形,面積276萬平方米,城墻周長近6.2公里。寶墩古城是成都平原城址群中時代最早、面積最大的一座,是繼浙江良渚遺址 、山西陶寺遺址、陜西石峁古城遺址之后,國內(nèi)第四大新石器時代古城址。對寶墩遺址的空間結(jié)構(gòu)、聚落形態(tài)及社會發(fā)展狀況的研究,有助于探索成都平原的史前文明進程。

![]()

“寶墩古城址”

寶墩古城遺址位于新津縣城西北約5公里的龍馬鄉(xiāng)寶墩村,系龍山時代古城遺址。其平面呈長方形,東北-西南向,地面上殘存有較為明顯的人工修筑城垣,以東北垣、東南垣北段、西北垣北段保存較為完整。西南垣尚存一定高度,與西北垣的拐角保存較好,其上夯土清晰可見。根據(jù)城垣計算,城址長約1000米,寬約600米。

/ 三星初現(xiàn) /

四川盆地自有人類活動以來,經(jīng)歷了漫長的發(fā)展后,不同族群的人們在成都平原匯聚,到寶墩文化時期出現(xiàn)了盆地最早的古城址群,并成為長江上游獨具地方特色的史前文化中心。寶墩文化從早期聚落到古城址群的演變,拉開了文明的序幕,象征著權(quán)力的禮儀性建筑和禮器祭祀成了當時重要的社會集體活動,人群之間逐漸有了階層的分化,古蜀文明的曙光初現(xiàn)。

隨著不同聚落、城址之間的交流融合,三星堆文明繼寶墩文化之后在成都平原崛起,特殊階層的權(quán)力更加強化,城址規(guī)模更加宏大,社會復(fù)雜化進程加快,誕生了真正意義上的早期城市,使古蜀文明在青銅時代最終成為長江上游的文明中心,與黃河流域的其他早期文明并輝,成了中華文明多元一體的重要組成部分。

歷史的車輪滾滾向前,文明的腳步從未斷絕。

走出洪荒,點燃文明的星火;平原筑城,開創(chuàng)古蜀的榮光。“遠古四川”的神秘面紗于此漸漸被揭開;那些遺忘在塵埃中的真相,終于逐漸在世人面前展現(xiàn)。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊