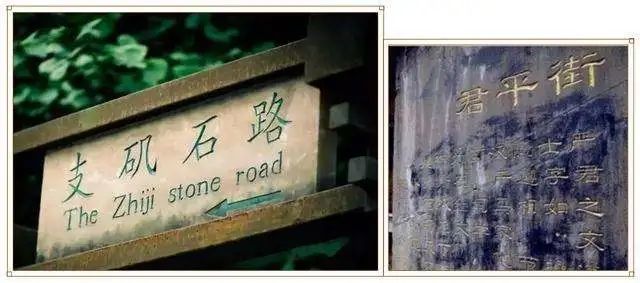

在人民公園的后面,有一條君平街,因紀(jì)念嚴(yán)君平而得名。該街長(zhǎng)426米,寬20米,東接陜西街,西止小南街。街之西口,立有石碑:“此街相傳原是西漢著名文學(xué)家嚴(yán)遵(字君平)的卜肆所在地。嚴(yán)君平節(jié)操清高,致力于學(xué)問(wèn),以卜肆為生,宣揚(yáng)封建道德風(fēng)尚,使‘蜀風(fēng)淳化’,風(fēng)移俗易。后人紀(jì)念此君,將街名沿用至今。”

圖片來(lái)源:大隱隱于市 千年君平街 (baidu.com)

嚴(yán)君平何許人也?嚴(yán)君平即嚴(yán)遵,字君平,原名莊遵,因?yàn)闁|漢避諱漢明帝劉莊的“莊”字,便改“莊”為“嚴(yán)”,更名為嚴(yán)遵。嚴(yán)遵是西漢晚期著名的隱士式思想家,是揚(yáng)雄的老師,在當(dāng)時(shí)有著極高的地位和影響。嚴(yán)君平一生基本以賣卜為生,對(duì)道家思想有很深的研究。李白曾在《詠嚴(yán)遵》一詩(shī)中寫(xiě)道:“觀變窮太易,探玄化群生。”其一生只為后人留下一部不完整的《老子道德指歸》,但卻是一本極為重要的道家著作。

“君平曾賣卜,卜肆蕪已久。至今杖頭錢,時(shí)時(shí)地上有。不知支磯石,還在人間否。”唐代詩(shī)人岑參到成都旅居時(shí),曾在“君平卜肆”處留連忘返,并題下一詩(shī),以表達(dá)對(duì)嚴(yán)君平的敬仰之情。從詩(shī)中也可以推斷出嚴(yán)君平生前在成都生活的地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是今天的支磯石街。

據(jù)《成都城坊古跡考》記載:“西漢的嚴(yán)遵宅,與晉、唐的嚴(yán)真觀真址,乃在(清)駐防城內(nèi)的君平胡同,即今支磯石街之西段,恰是清以前的原址所在。”“晉、宋六朝以來(lái),天師道流行,嚴(yán)遵遂為道教徒所尊奉,故稱‘嚴(yán)真’。……六朝至唐,其地稱為君平卜肆。”后遂改為嚴(yán)真觀,系道教早期宮觀之一,同青羊?qū)m一樣著名。后人將嚴(yán)君平故居賣卜之地名為君平街,就是順理成章之事。

清初支磯石街被劃入了滿城,漢族百姓是不能隨便進(jìn)入滿城的,這導(dǎo)致要想去憑吊或祭祀嚴(yán)君平的漢族文士很不方便,于是就把滿城南墻外的這條新建成的街道命名為君平街。當(dāng)時(shí)街上有一個(gè)莊姓的大戶人家遂自稱為嚴(yán)遵的后裔,并把街上的一座祭祀文昌帝君的梓潼宮改建為嚴(yán)遵觀。久而久之,人們便誤以為這條君平街就是漢代的嚴(yán)遵故居了。

人民公園

談到君平街,除了紀(jì)念這位大名鼎鼎的思想家,就不得不提到旁邊的人民公園了。

與君平街本身所承載的厚重歷史感不同,人民公園更多的是展現(xiàn)成都人民的日常生活。園中綠樹(shù)成蔭,草木茂盛,亭臺(tái)樓閣相映成趣,其秀麗的景色吸引了不少游客。漫步園中,呼吸著新鮮的空氣,聽(tīng)著悅耳的鳥(niǎo)鳴,也會(huì)讓人忘記身處鬧市之中。在這里還有著名的茶館,喝茶的人絡(luò)繹不絕,十分愜意悠閑。

公園內(nèi)熱鬧非凡,君平街卻相對(duì)寧?kù)o祥和。即便如此,街道也還是充滿了煙火的氣息:商家店鋪、美食小吃等都把這條平靜的街道裝點(diǎn)得生活味十足。

無(wú)論是支磯石街還是君平街,都寄托了人們對(duì)思想家嚴(yán)君平的緬懷;無(wú)論時(shí)代如何變遷,人們始終追求著美好與自由。若君平在世,見(jiàn)到現(xiàn)在君平街的人們安居樂(lè)業(yè),其君子之心亦可平靜乎?

首頁(yè)

首頁(yè) 剪影青羊

剪影青羊