“蜀”是“桑中蟲”,即蠶蟲;蜀地是中國絲綢文化的發(fā)祥地之一。在這里,誕生了歷史最悠久的、中國四大名錦之一的蜀錦和四大名繡之一的蜀繡。蜀錦與蜀繡距今已逾數(shù)千年。悠悠歲月,在蜀錦和蜀繡上紋下了絢麗的圖案,也讓蜀錦與蜀繡見證了一代代王朝的興衰更替,見證了華夏文明的發(fā)展。而承載了厚重歷史的蜀錦、蜀繡,有幸藏于一館,使我們能夠品味那跨越千年的歷史。

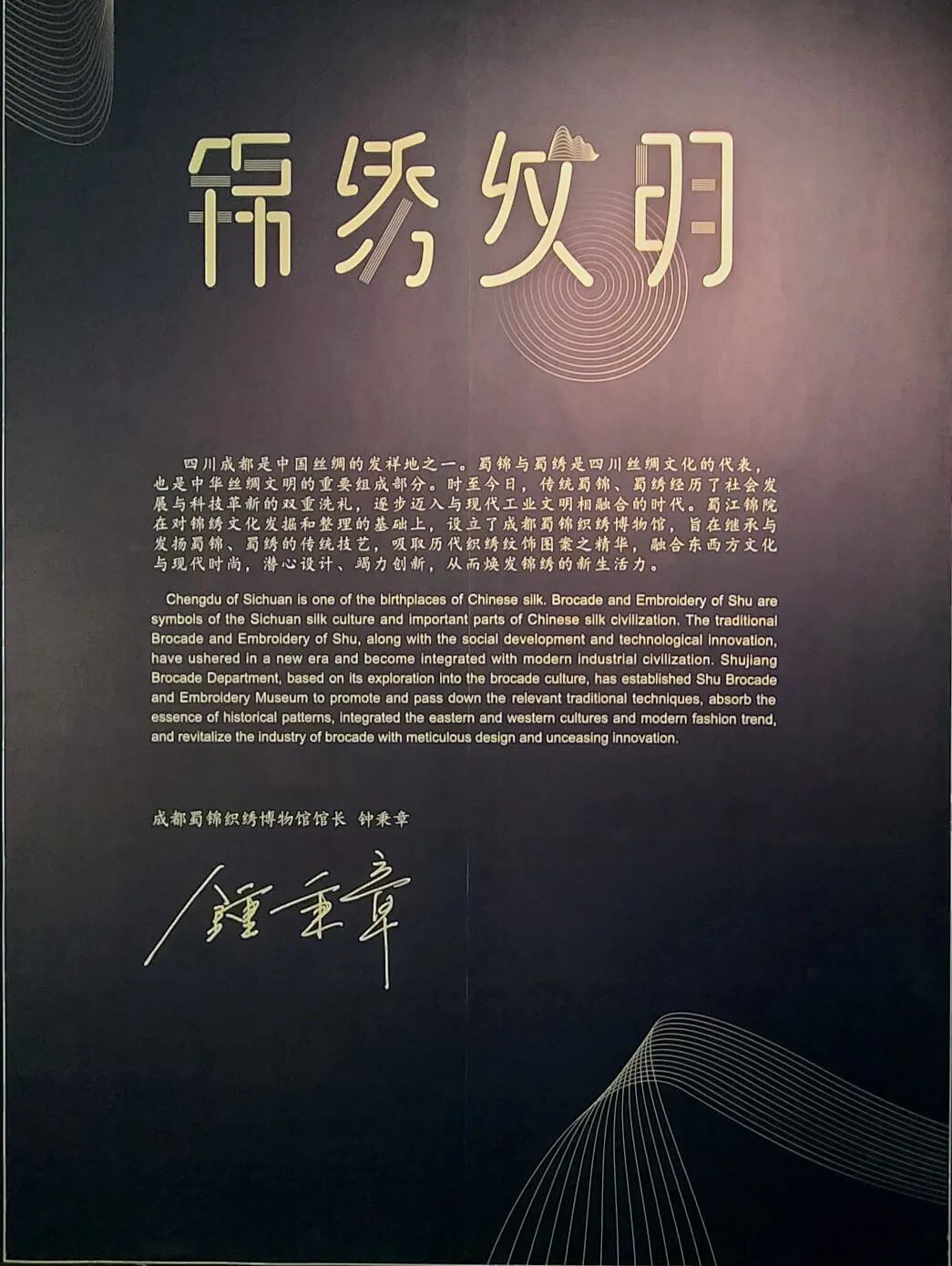

蜀錦織繡博物館

坐落在浣花溪畔的成都蜀錦織繡博物館(蜀江錦院)前身是擁有半個多世紀(jì)歷史的成都蜀錦廠,現(xiàn)為全國唯一的一家保有全套蜀錦手工制作工藝的場館,致力于絲綢、織錦的研究、古蜀錦的保護(hù)、復(fù)制。博物館內(nèi)設(shè)大型蜀錦織造工場,多臺蜀錦小花樓木織機(jī)現(xiàn)場手工制作蜀錦,3000多平方米內(nèi),蜀錦、蜀繡精品異彩紛呈,歷代錦繡紋樣琳瑯滿目。

在蜀錦織繡博物館中有兩項非物質(zhì)文化遺產(chǎn),分別是蜀繡、蜀錦。雖然它們都是采用的蠶絲作為原材料,但有著兩種不同的工藝技法。蜀繡是需要使用者通過穿針引線在已經(jīng)織好的編織物上手工刺繡的一種繡技技法,而蜀錦是通過織機(jī)將經(jīng)緯絲線交織而形成的一種不同圖案的彩色提花絲織物。

蜀錦織繡博物館主要按照時間順序,陳列蜀錦、蜀繡作品(仿品)。

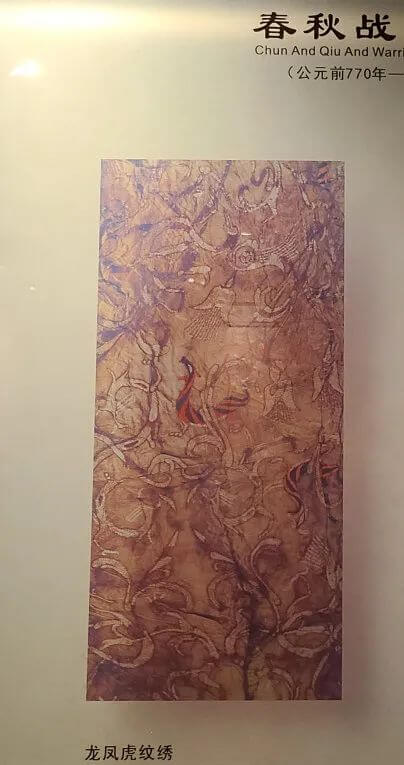

春秋戰(zhàn)國

春秋戰(zhàn)國時期的刺繡以戰(zhàn)國楚墓出土的刺繡最具代表性:主體常用多行鎖繡覆蓋,圖案多見動感十足的蟠龍飛鳳,穿梭于流云、枝蔓之中。頗富浪漫色彩和韻律感,仿佛把人帶回了那個刀光劍影、群雄并起的戰(zhàn)爭年代。

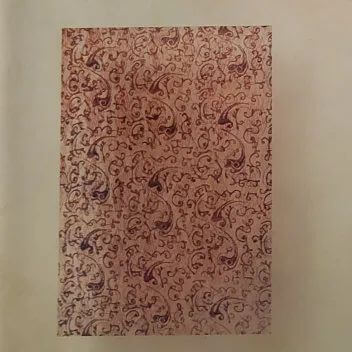

漢代

到了漢代,刺繡從專業(yè)生產(chǎn)到廣泛應(yīng)用于服飾、裝飾、日用品,繡品底料多為絹,針法以鎖繡為主、平繡為輔。圖案常用云紋、卷草紋。風(fēng)格細(xì)勻、連綿,其飄動之感為漢代刺繡所獨有。在漢代,神仙思想十分盛行,與神仙相聯(lián)系的云紋備受人們偏愛;而卷草紋則或許體現(xiàn)了漢代大一統(tǒng)和民族融合的趨勢。

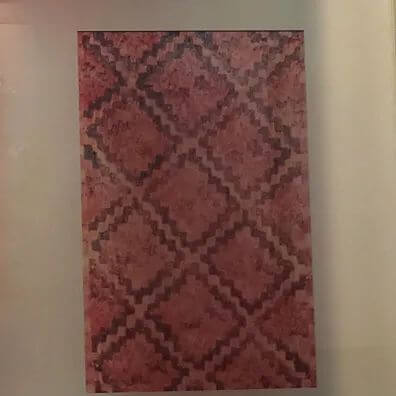

三國兩晉南北朝

三國兩晉南北朝時期,是中國歷史上政權(quán)更迭最頻繁的時期,也是民族大融合,道教、佛教以及波斯、希臘等中外文化交融的時期。此時的蜀錦特點也發(fā)生了變化:南北朝時期,蜀錦圖案大多以對稱形式,動物或臥或立,安詳靜態(tài)為主,其造型與漢代的奔騰氣勢相比明顯溫順安詳;蜀錦織物組織逐漸從經(jīng)線起花轉(zhuǎn)向了以緯線起花的緯錦組織。

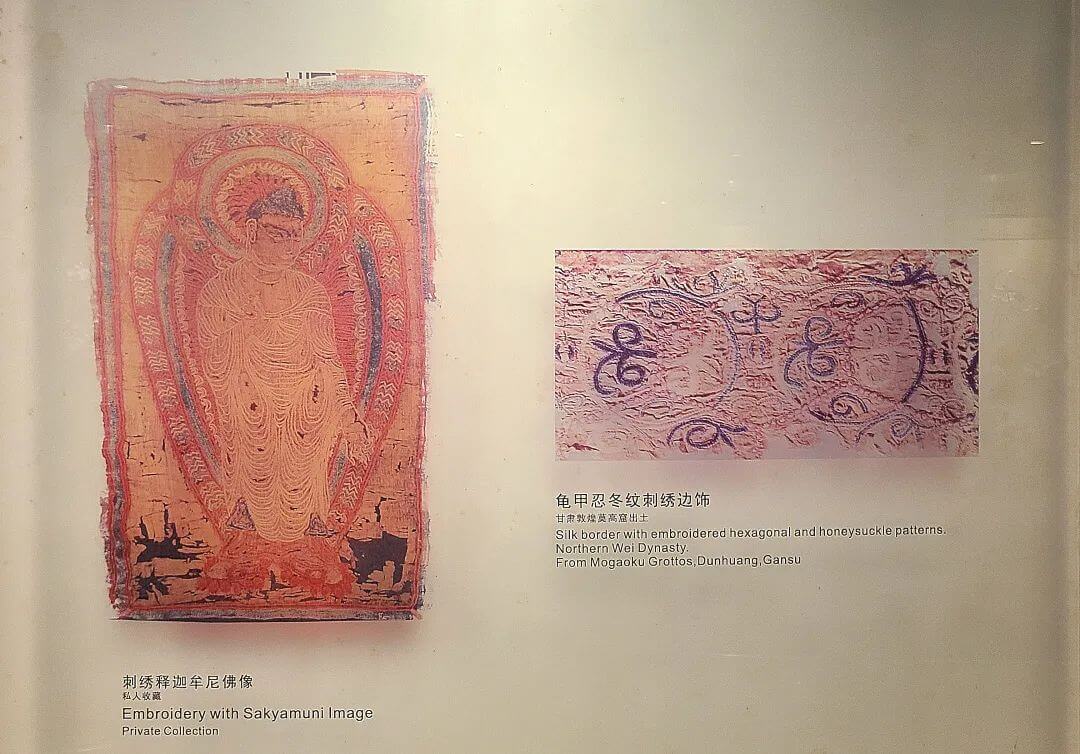

魏晉南北朝的刺繡也別具特色:在民族融合與中西方交流的大背景下,刺繡得以發(fā)展。其圖案除了忍冬紋、花鳥紋以外,題材還涉及佛像及佛教用品;主用鎖繡法,針線細(xì)密、滿地施繡,配合三暈配色法,加大了刺繡表現(xiàn)力。

隋唐時期

社會和經(jīng)濟(jì)的繁榮往往會讓蜀錦蜀繡迎來更好的發(fā)展,隋唐時期便是例證。隋唐是中國封建社會的鼎盛時期,同時也是蜀錦蜀繡發(fā)展的鼎盛時期。

隋唐蜀錦圖案紋飾既有各種團(tuán)窠圈內(nèi)對稱的祥禽瑞獸,更有體現(xiàn)中國傳統(tǒng)特征和法則的構(gòu)圖脈絡(luò),隨著織物結(jié)構(gòu)從經(jīng)二重平紋或三重斜紋轉(zhuǎn)變?yōu)榫暥亟Y(jié)構(gòu)為主的多元組織結(jié)構(gòu),使蜀錦織紋更加細(xì)膩,色彩更加豐富。

“陵陽公樣”

西漢以來張騫兩度出使西域,促進(jìn)了中西方文化交流和絲綢貿(mào)易的發(fā)展。在貿(mào)易的推動下,隋唐蜀錦制造技藝從多綜提花過渡到束綜提花,蜀錦也從經(jīng)錦逐步發(fā)展為緯錦。這一歷史性的轉(zhuǎn)變,突破了蜀錦配色和圖案大小的局限。此外,蜀錦不斷吸收波斯、西域的織造技藝及中亞、西亞的紋樣風(fēng)格,使其紋樣更加多樣化。這一時期蜀錦雍容大度,兼容并蓄,風(fēng)格極具時代特征:“陵陽公樣”彰顯了盛唐文明與開放的風(fēng)采,代表著唐代織錦的最高水平。

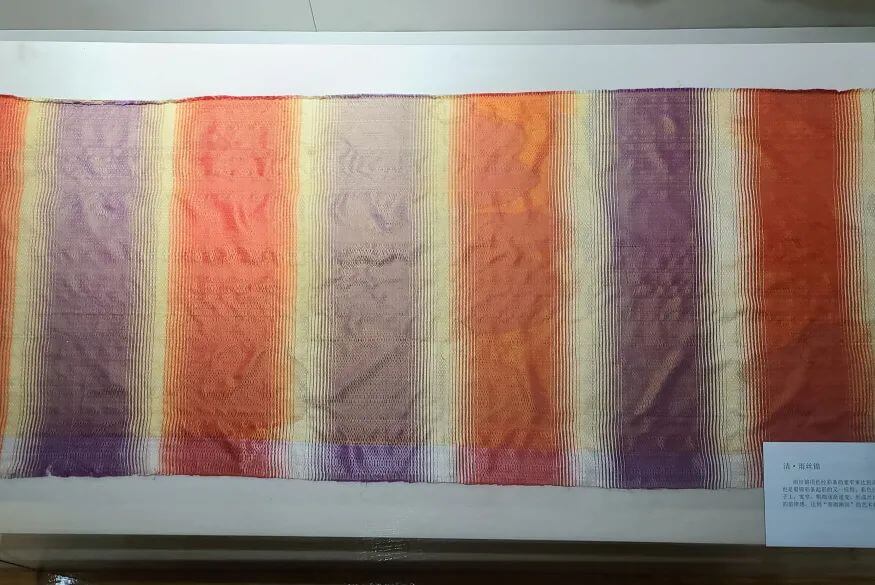

宋元時期

宋在蜀錦之鄉(xiāng)成都,先后設(shè)有轉(zhuǎn)運(yùn)司錦院和茶馬司錦院,監(jiān)制各式花錦。以成都、蘇州、杭州為中心的絲綢生產(chǎn)成為當(dāng)時我國三大絲織業(yè)的重要基地。兩宋時期蜀錦織造技術(shù)從緯錦向緯浮顯花,花、地、緯分立的組織轉(zhuǎn)變,大約十三世紀(jì)后,緯錦漸漸不流行,逐漸被緯浮顯花取代,蜀錦織造仍采用束綜式提花機(jī)。

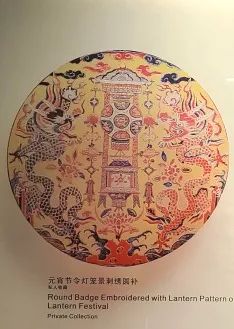

元代80年間政局較為穩(wěn)定,四川以發(fā)展農(nóng)桑為主,成都設(shè)“轉(zhuǎn)運(yùn)司錦院”、“成都綾錦局”,但生產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)不如以前。紋飾除繼承宋代的風(fēng)格外,還融入了蒙古及游牧民族的特色,出現(xiàn)了大量織金錦——這類加入金線顯花的蜀錦稱為“納石失”或“金搭子”,流行于全國的“長安竹”、“天下樂”等錦,被譽(yù)為“益州十樣錦”。

明清時期

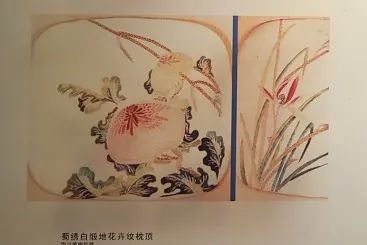

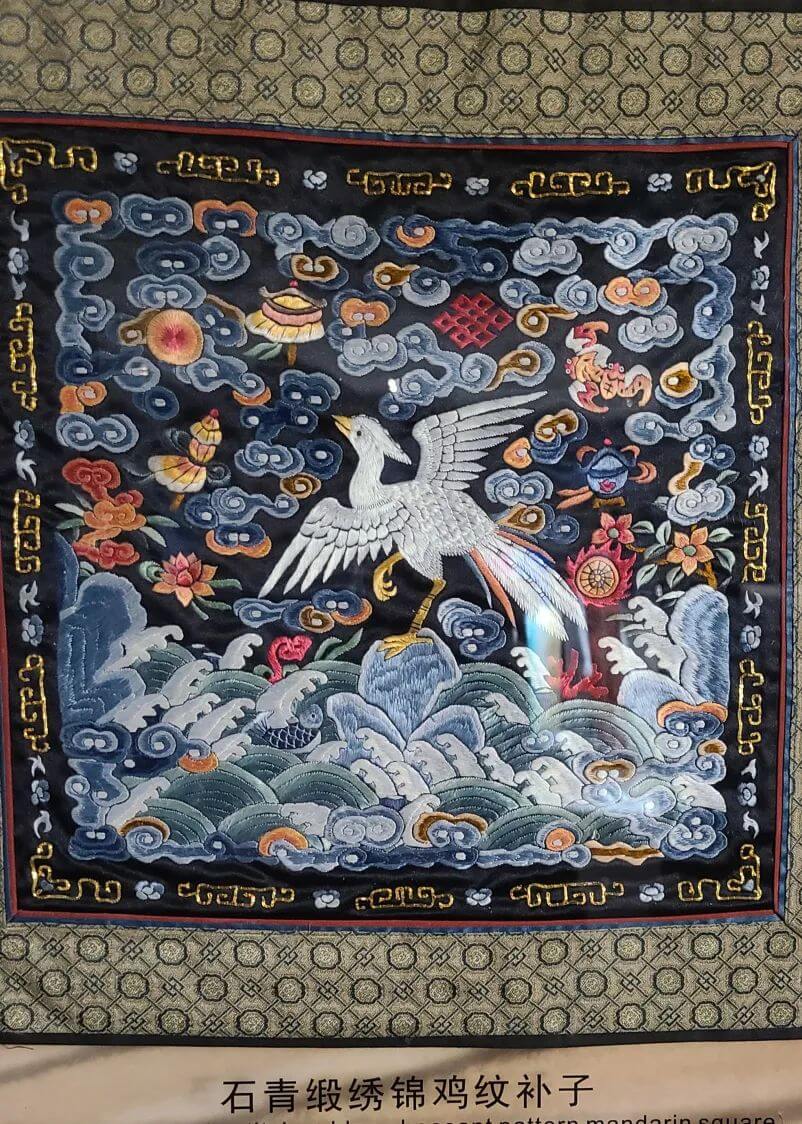

明清刺繡空前繁多,風(fēng)格迥異,進(jìn)入了一個極盛時期。由于對外貿(mào)易與商業(yè)的發(fā)展,各地刺繡特色更加明顯。各地刺繡在原料、針法、題材、色彩等方面各具特色。清代中、后期刺繡藝壇上出現(xiàn)了蜀、蘇、湘、粵四個系統(tǒng),其互相影響又各具地方特色,被后世譽(yù)為中國的四大名繡。

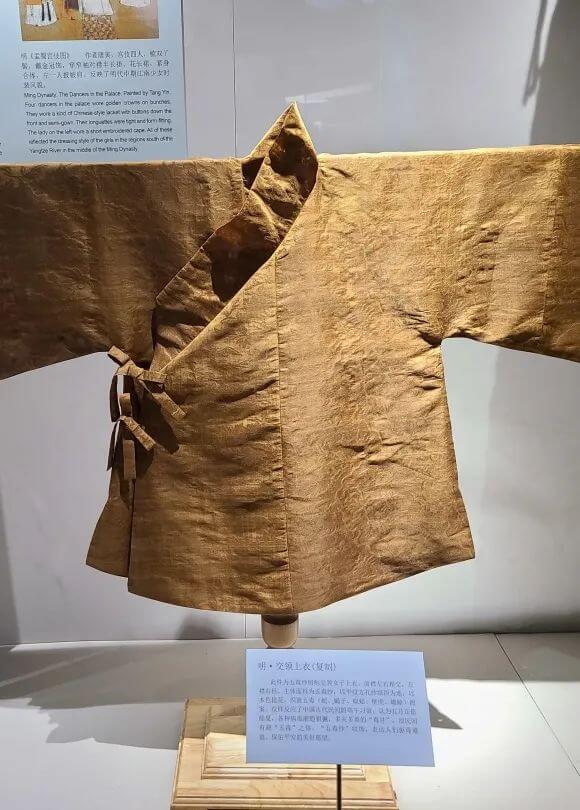

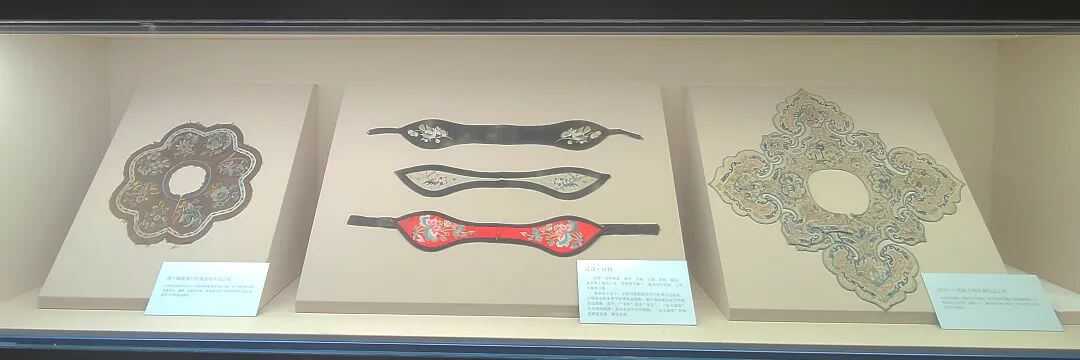

明清織品

清·龍袍(仿)

明代交領(lǐng)上衣(仿)

近現(xiàn)代

除了古代的仿制品,還有近代民國的蜀錦蜀繡的精品。

近現(xiàn)代蜀繡之美

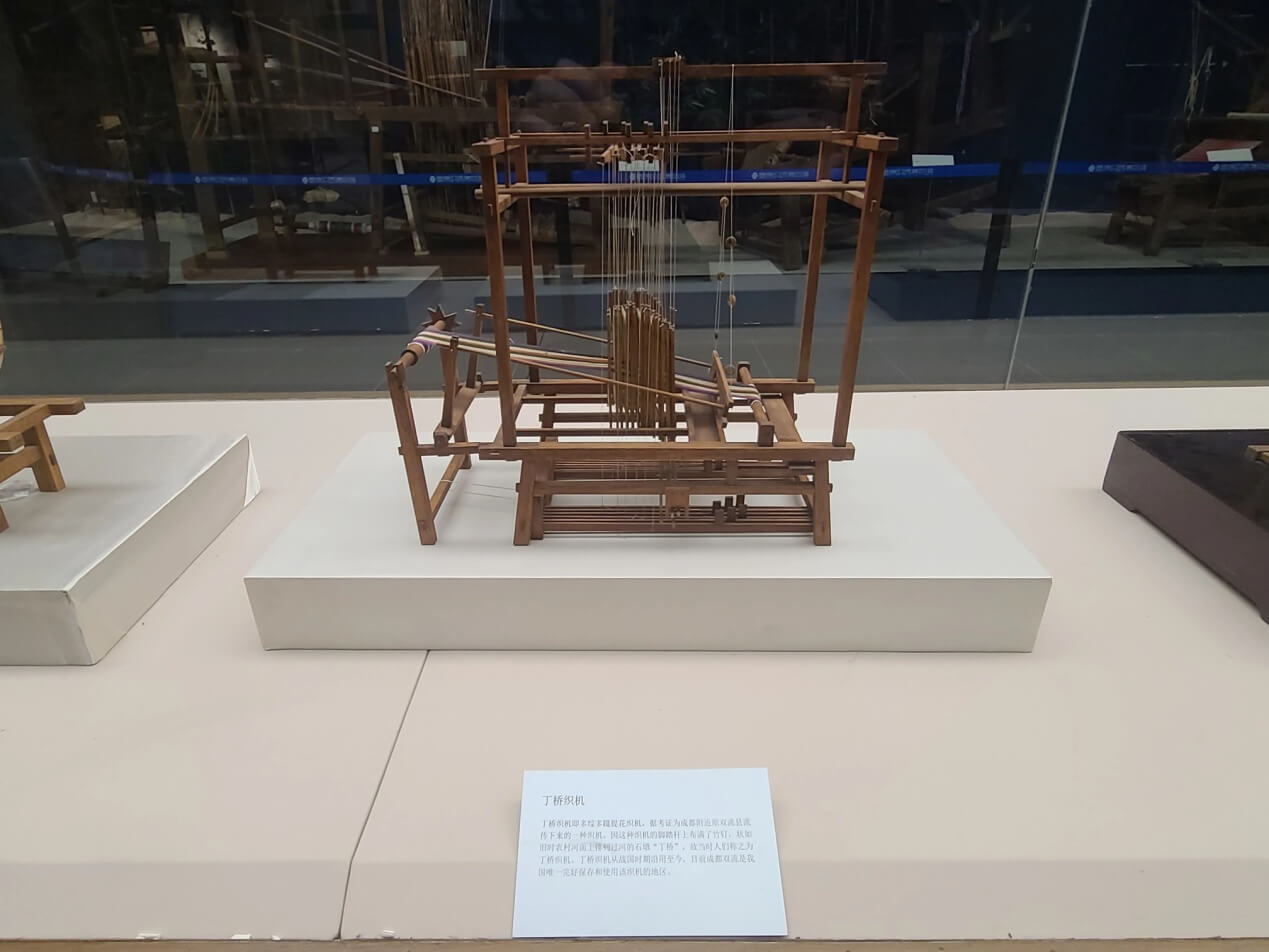

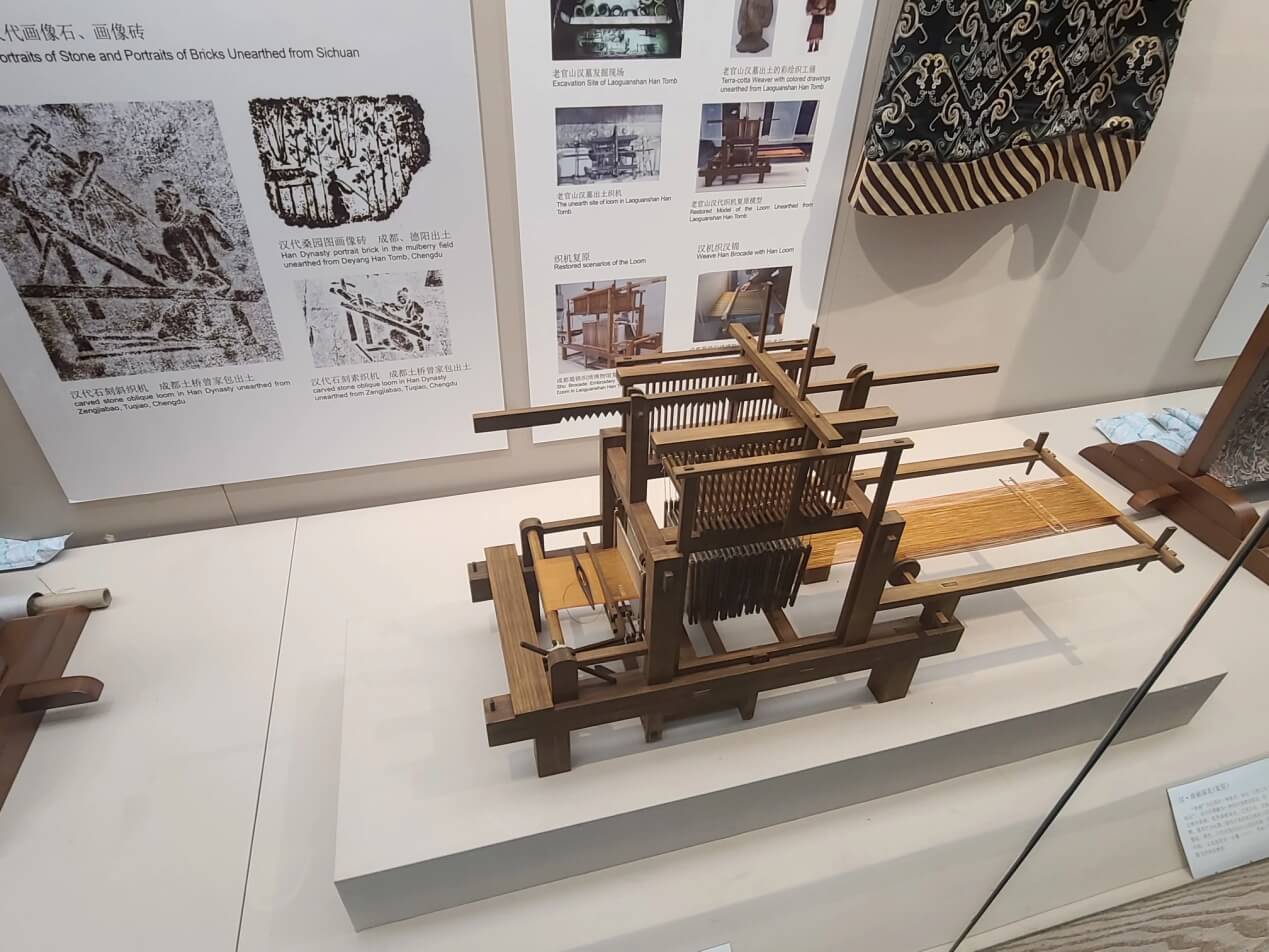

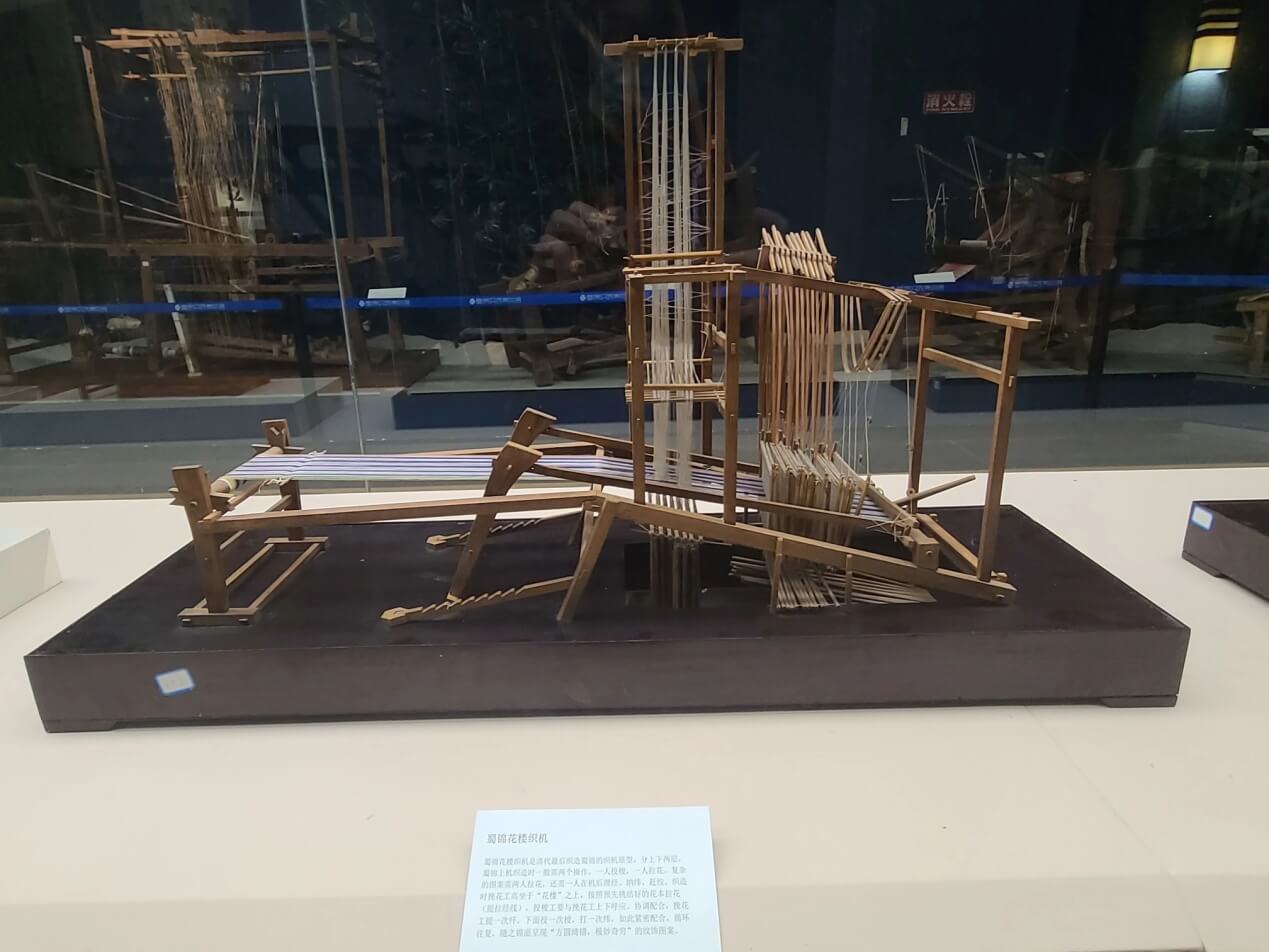

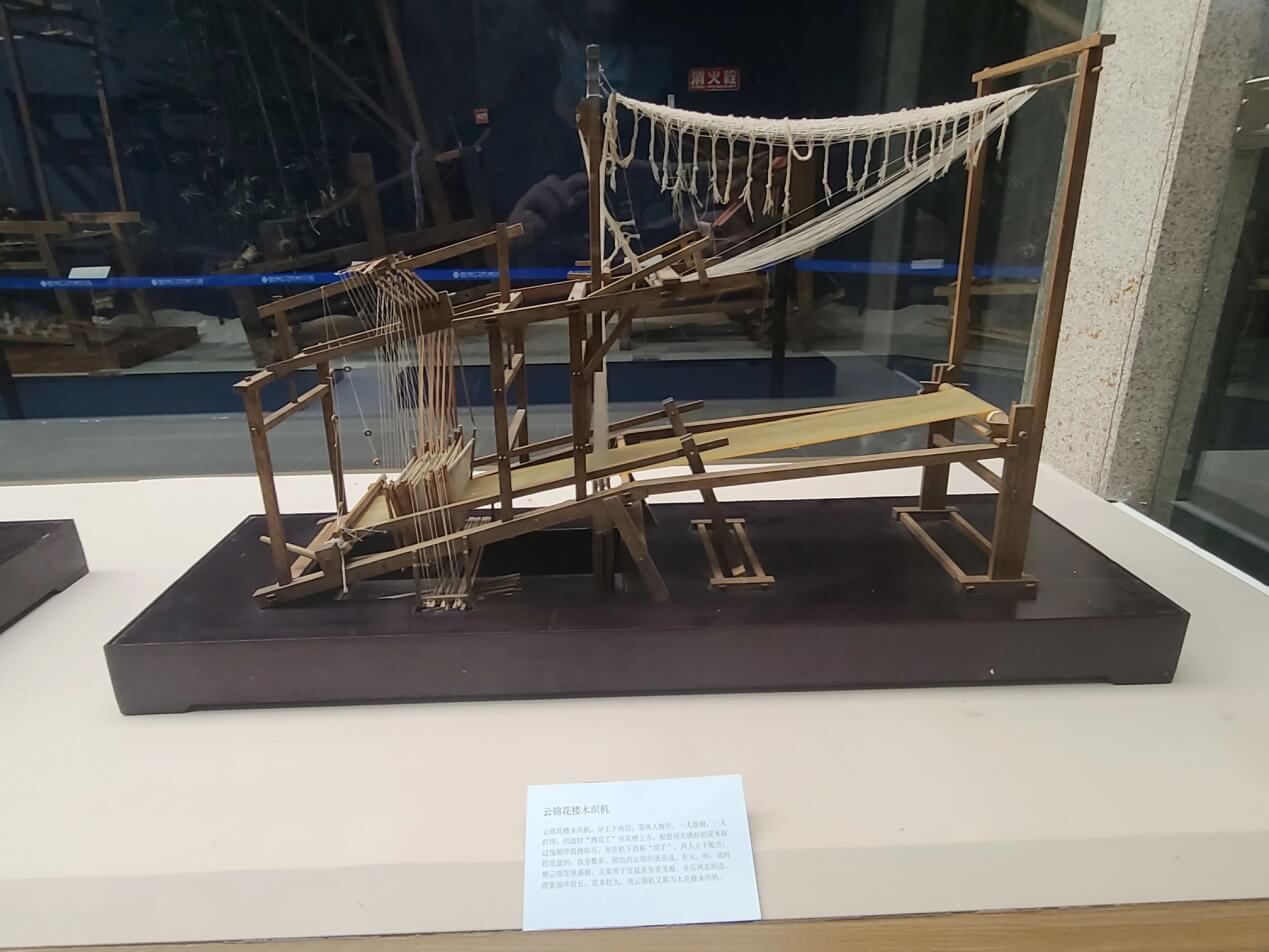

清代小花樓木織機(jī)

最令人矚目的還要屬大型蜀錦織造工場以及那一臺清代小花樓木織機(jī),直到現(xiàn)在還能進(jìn)行蜀錦的生產(chǎn)操作,著實讓人驚嘆。

各式各樣的織機(jī)

游覽蜀錦織繡博物館,仿佛縱覽了數(shù)千年的華夏文明史。即使隔著展示柜,似乎也能觸碰到細(xì)膩如畫的蜀錦和蜀繡,摩挲著歲月留下的紋路。

“若揮錦布繡,望芒兮無幅”。兩千年的傳承,歷經(jīng)風(fēng)雨,發(fā)展至今,蜀錦、蜀繡的傳奇必將繼續(xù)延續(xù),必將再創(chuàng)輝煌。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊