“蠶叢及魚鳧,開國何茫然!爾來四萬八千歲,不與秦塞通人煙。”太白之詩描述了一個(gè)歷史悠久且神秘的古蜀國,多年來無人知曉其真貌。

上世紀(jì)二十年代末,四川廣漢三星堆的農(nóng)民燕道誠在一條小溪中偶然發(fā)現(xiàn)了一些石璧、玉璧、玉環(huán)等,撩起了古蜀文明神秘面紗的一角。半世紀(jì)后的八十年代中期,三星堆人在取土燒磚時(shí)發(fā)現(xiàn)了埋藏大量青銅人面具、青銅人頭像、青銅神樹以及大量玉石器的兩個(gè)祭祀坑,坑內(nèi)寶物令人目不暇接,人們開始重新認(rèn)識(shí)和審視古蜀文明。

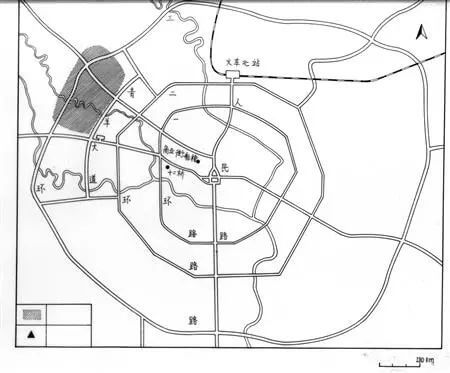

金沙遺址地理位置圖

直到2001年,當(dāng)新世紀(jì)的鐘聲剛剛敲過,一個(gè)悠遠(yuǎn)古國的歷史面紗再次被掀起。

2001年2月在成都市區(qū)發(fā)現(xiàn)的金沙遺址,分布范圍約5平方公里,是公元前12世紀(jì)至公元前7世紀(jì)(距今約3200年—2600年)長江上游古代文明中心——古蜀王國的都邑。金沙遺址是中國進(jìn)入21世紀(jì)后第一個(gè)重大考古發(fā)現(xiàn),也是四川繼三星堆之后又一個(gè)重大考古發(fā)現(xiàn),并被評(píng)選為“2001年全國十大考古發(fā)現(xiàn)”。

金沙遺址發(fā)現(xiàn)后,各級(jí)黨委政府高度重視遺址的保護(hù)和博物館的建設(shè),2007年4月,一座承載著成都三千年建城歷史的博物館在金沙遺址原址上拔地而起。這是一座為保護(hù)、研究、展示金沙文化和古蜀文明而興建的遺址類博物館,占地面積30萬平方米,總建筑面積為38000平方米,由遺跡館、陳列館、游客中心、文物保護(hù)與修復(fù)中心、金沙劇場(chǎng)、園林區(qū)等部分組成,是一座集教育、研究、休閑于一體的現(xiàn)代化園林式博物館,并成為代表成都悠久歷史的標(biāo)識(shí)性景觀。

金沙遺址博物館的兩大主體建筑——遺跡館和陳列館,分別位于磨底河的南北兩岸,一方一圓,剛?cè)岵?jì),相得益彰,成為成都市重要的地標(biāo)性建筑。

遺跡尋蹤

遺跡館位于博物館東部,摸底河以南,是一座呈斜坡狀的半圓形全鋼架建筑,建筑面積7588平方米,高度19米,跨度63米。舒展平緩的弧形外觀與室外清新純凈的景觀環(huán)境逐漸過渡、融合,形成了連續(xù)的空間變化。館內(nèi)無立柱大空間的構(gòu)造保證了祭祀遺跡的完整性,大跨度鋼結(jié)構(gòu)形式將建筑對(duì)文物本體的影響降到最低,可持續(xù)的建筑設(shè)計(jì)把文物保護(hù)與生態(tài)保護(hù)相結(jié)合,為考古發(fā)掘和文物保護(hù)工作創(chuàng)造了良好的條件。

遺跡館

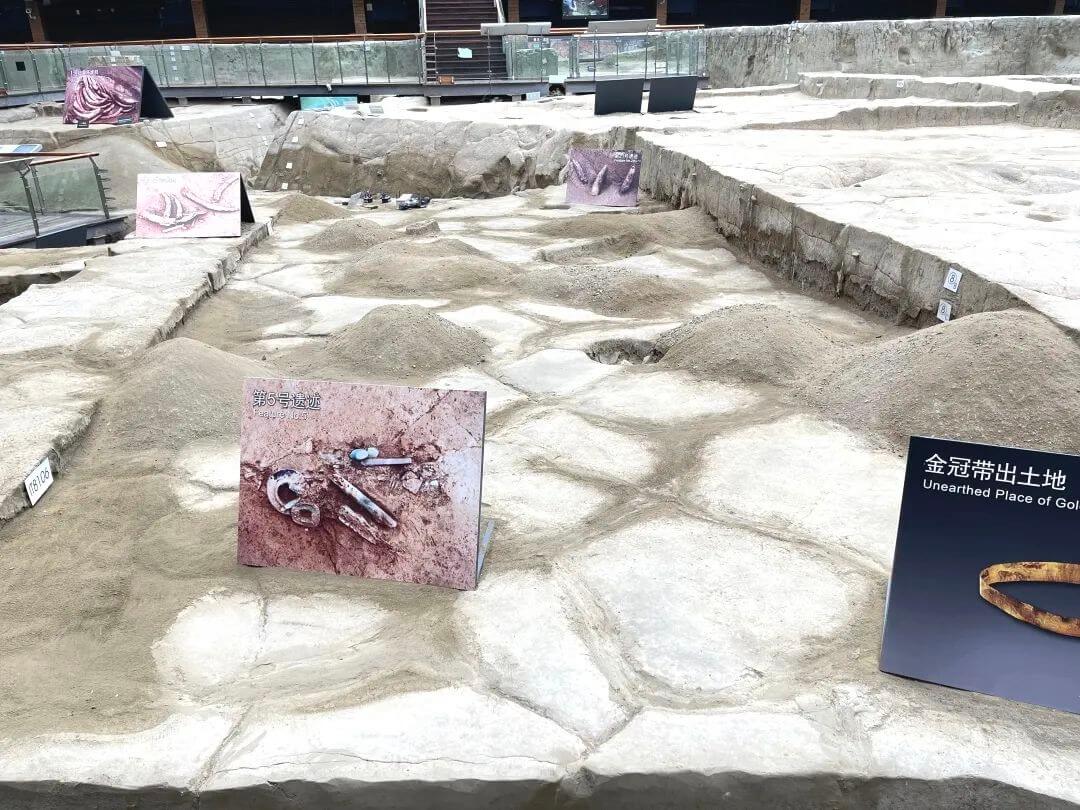

遺跡館內(nèi)是金沙遺址大型祭祀場(chǎng)所的發(fā)掘地,也是目前中國保存最為完整的商周時(shí)期的大型祭祀遺跡場(chǎng)所。原生態(tài)展示的發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)、大型樹根遺跡等既保持了歷史遺存本體的完整性與真實(shí)性,也為剛剛走進(jìn)金沙遺址的觀眾帶來了視覺上的震撼。在這里,觀眾一方面可以實(shí)地感受3000年前古蜀王國祭祀活動(dòng)的宏大氣派,另一方面又能身臨其境,近距離觀看考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng),了解考古發(fā)掘的工作原理。

走進(jìn)遺跡館,你會(huì)感嘆于先人對(duì)祭祀的崇拜和強(qiáng)大的創(chuàng)造力。

高臺(tái)祭祀建筑

大約3000年前,這里應(yīng)該有一個(gè)建筑。這座房子結(jié)構(gòu)特殊,不是用于居住的。因?yàn)樵谒車l(fā)現(xiàn)了很多象牙、青銅器等古人祭祀用的遺物或遺跡。所以目前一般認(rèn)為這里的木構(gòu)建筑應(yīng)該是一座金沙人用來舉行祭祀儀式的祭臺(tái)。

河流的河道

這里在3000多年前是一條河流的河道。因?yàn)橥翗臃治霰砻鬟@里聚積著大量淤泥;其次,這里出土了很多這樣巨大的“烏木”,這是遠(yuǎn)古時(shí)期的樹木埋藏在河床下的淤泥里,經(jīng)過數(shù)千年的碳化以后形成的。因此綜合推斷,這里以前應(yīng)該有一條古河。

不同于現(xiàn)代,遠(yuǎn)古時(shí)期生產(chǎn)力低下,人們對(duì)于很多令人困惑的現(xiàn)象只能通過神靈來解釋,相信與神保持經(jīng)常性的溝通與對(duì)話關(guān)系到民族的生存與發(fā)展,并逐步形成與神“對(duì)話”的系統(tǒng)化儀式。于是人們常舉行各種祭祀活動(dòng),旨在與天地神靈溝通,希冀得其庇佑。而在金沙遺址東部的“祭祀?yún)^(qū)”則向人們展示了古蜀人是如何祭祀的。

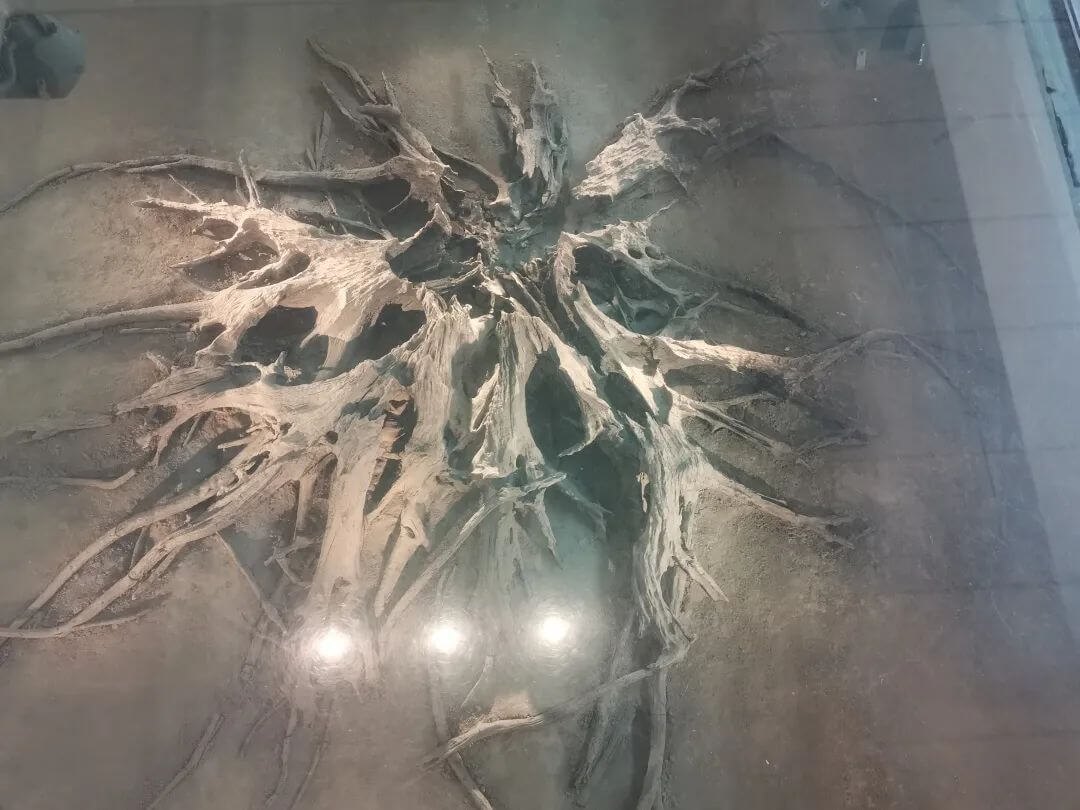

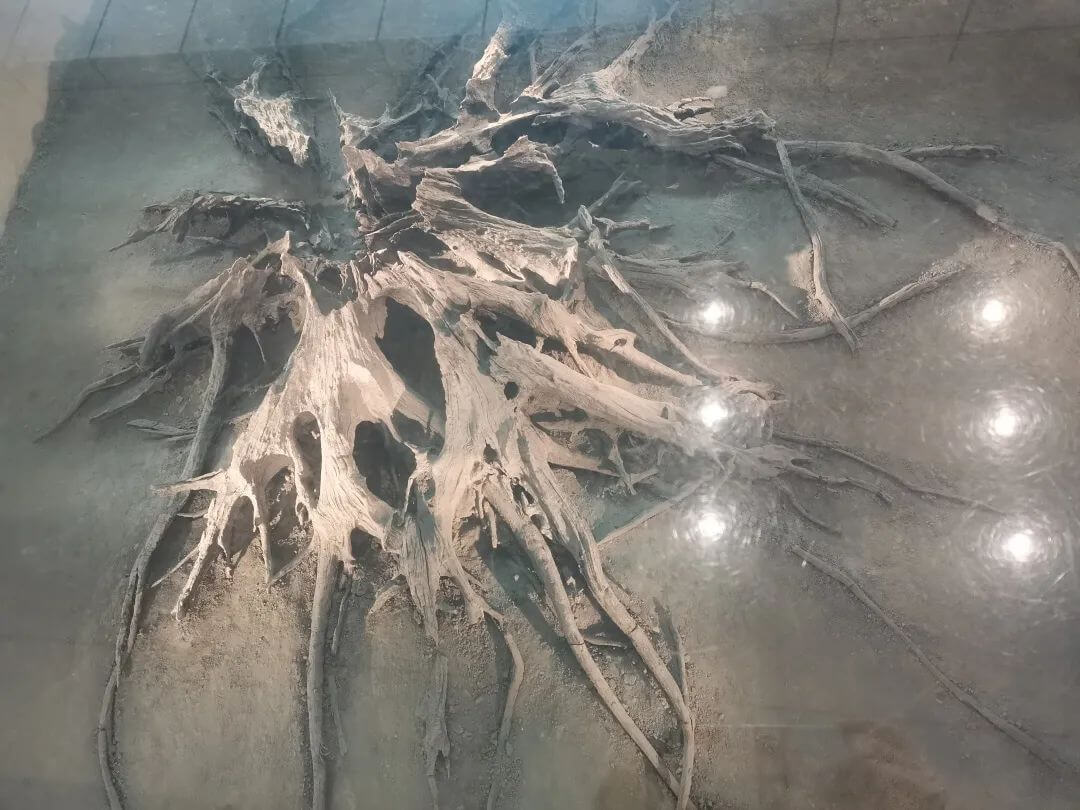

大型樹根遺跡

在祭祀?yún)^(qū)古河道旁發(fā)現(xiàn)了一處3000多年前的樹根遺跡,分布范圍達(dá)100平方米。經(jīng)鑒定,這棵樹應(yīng)為秋楓。在我國,秋楓主要產(chǎn)于陜西、江蘇、福建、四川、云南等地,常生長于海拔800米以下的山地溝谷中,或于平原栽培,喜水濕,秋楓樹樹根遺跡在祭祀?yún)^(qū)的發(fā)現(xiàn)也反映出當(dāng)時(shí)成都平原溫暖濕潤的氣候和環(huán)境狀況。

“祭祀?yún)^(qū)”是古蜀王國一處專用的濱河祭祀場(chǎng)所,分布面積約15000平方米,年代約當(dāng)商代晚期至春秋早期(約公元前1200年-公元前650年)。它沿著古河道的南岸分布,古蜀人很可能最初是在河岸上進(jìn)行祭祀,祭祀儀式結(jié)束之后將祭品埋在河灘上,上面用土進(jìn)行敷蓋。下次祭祀儀式之后又將祭品掩埋,經(jīng)過長約500余年的祭祀活動(dòng),至春秋早期,河灘基本填平,同時(shí),隨著政治中心的轉(zhuǎn)移,這塊金沙人心中的圣地也逐漸荒蕪。目前,這里已發(fā)現(xiàn)60余處祭祀遺存,出土金器、銅器、玉器、石器、骨角器、漆木器等珍貴文物6000余件,以及數(shù)以噸計(jì)的象牙和眾多的野豬獠牙、鹿角、陶器等。

金皇冠出土地

金面具出土地

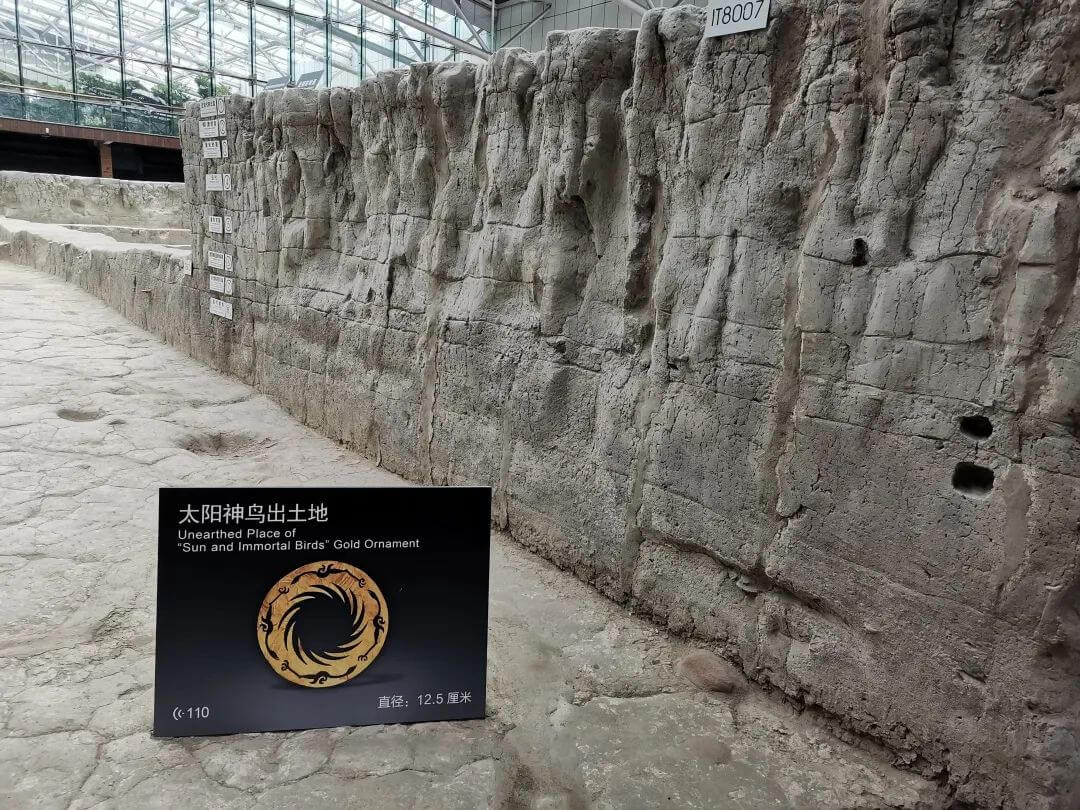

“太陽神鳥”出土地

象牙等遺跡

值得一提的是,祭祀?yún)^(qū)發(fā)現(xiàn)的大量金器、玉器、銅器、石器、陶器等物品,基本沒有使用的痕跡,等級(jí)較高,制作也很精細(xì)。從其基本功用和性質(zhì)來看,宗教色彩極為濃厚,推測(cè)它們既是當(dāng)時(shí)統(tǒng)治階層財(cái)富、身份、地位的象征,也是巫師溝通神靈,祭祀天地、山川、祖先的媒介與法物;而象牙等通過鑒定,其種屬均為亞洲象。考古工作者對(duì)其來源進(jìn)行推測(cè),多數(shù)認(rèn)為可能是本地大象,也就說明兩千多年前的成都平原與現(xiàn)在的氣候差異較大。

古蜀人靠著遺跡中的祭祀物品,與神靈溝通;而今天的我們則靠著遺跡與古蜀人對(duì)話,尋覓其神秘的蹤跡。時(shí)空在此交匯,跟隨著遺跡發(fā)掘的腳步,揭開神秘古蜀的面紗。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊