成都,被譽為“博物館之都”。

博物館是一座城市歷史的縮影和展示,是收藏歷史記憶的公共領(lǐng)域,是一個地方的文明傳承載體和精神家園,是一架追溯地方文化發(fā)展軌跡的時光機。

位于成都市青羊區(qū)一環(huán)路西二段31號的成都隋唐窯址博物館,是兩晉至隋唐時期成都平原最重要的瓷業(yè)生產(chǎn)地,也是南北方窯業(yè)技術(shù)最早在成都地區(qū)交匯并衍生出本地瓷業(yè)技術(shù),且進行大規(guī)模生產(chǎn)的典型窯場,因其鼎盛期在隋唐時期,故被稱為隋唐窯址。又因古窯遺址地處成都青羊區(qū)古道觀青羊?qū)m以北,故又名青羊?qū)m窯址。

該窯址從1954年發(fā)現(xiàn)到1983年發(fā)掘,其分布面積約二平方公里,是四川省迄今規(guī)模較大,保存完整的隋唐時期的綜合性窯場,填補了長江上游地區(qū)古代陶瓷遺址分布的空白。

上個世紀50至80年代,隋唐窯址經(jīng)數(shù)次發(fā)掘,清理、出土了大量遺跡、遺物。由于在本地區(qū)陶瓷史上的地位重要、意義重大,為承擔該窯址的保護、宣傳、展示、研究、管理與規(guī)劃,1985年12月,成都市政府批準組建成都隋唐窯址文物保管所。1991年4月公布為省級文物保護單位。2004年6月文管所并入成都博物院,更名為成都隋唐窯址博物館。

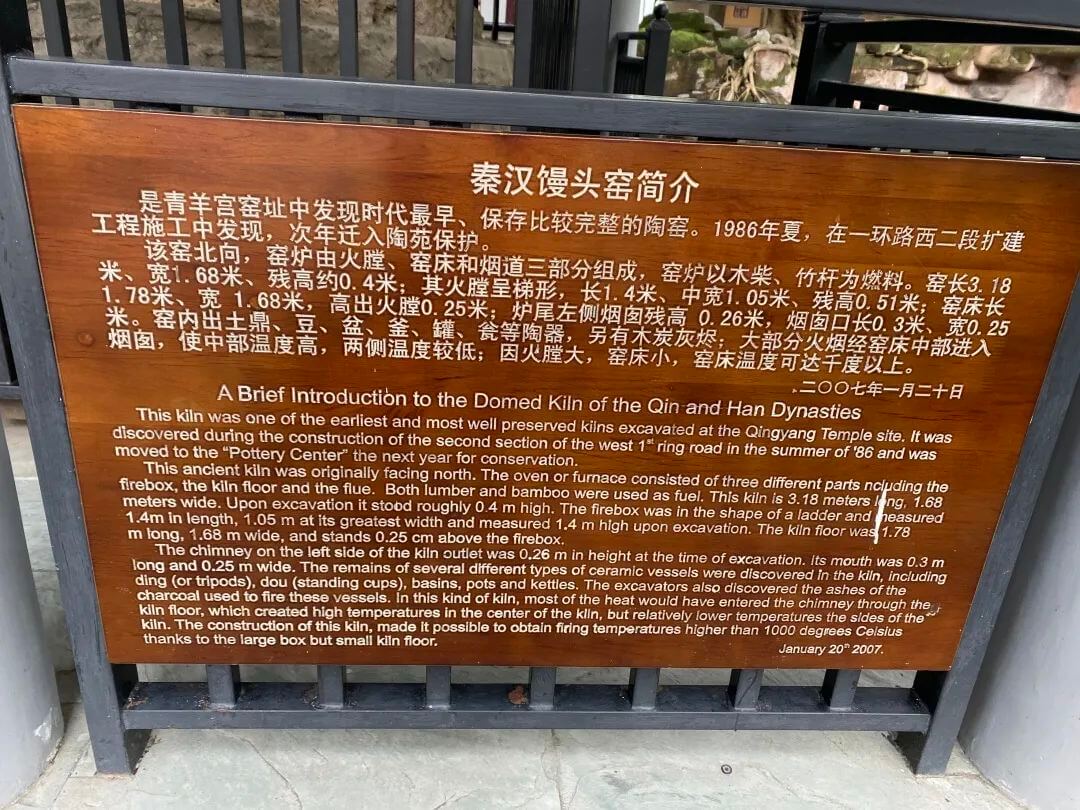

現(xiàn)窯址內(nèi)有保護較好的戰(zhàn)國秦漢陶窯、隋短龍窯與唐饅頭窯七座,其中短型龍窯的發(fā)現(xiàn)在全國尚屬首次。窯址出土器物六千余件,主要是民間日用器皿與文房用具,有陶器、瓷器、窯具、建筑構(gòu)件、陶俑和動物模型,以及錢幣、獸骨、銅器與石器等;以燒制青釉瓷器為主,兼燒陶器,屬南方青瓷窯系,是一處頗具濃厚四川本土特色的大型民窯。

從秦漢時期開始,該古窯場燒制陶、瓷器物持續(xù)時間長達1200年之久。隋唐時期,緊鄰成都的青羊?qū)m窯更以豐富的產(chǎn)品供給成都,成為城市經(jīng)濟與文化生活生動而靚麗的一部分。且窯爐燒造技術(shù)先進,產(chǎn)品種類豐富,裝飾工藝創(chuàng)新(彩繪),有較高的考古與科研價值。

2021年5月8日,在進行了展陳提升和園林改造后,成都隋唐窯址博物館恢復開放迎客,重新開放后的博物館煥然一新,設(shè)施更齊備,功能更完善,向民眾全新呈現(xiàn)成都古老的陶瓷歷史文化。

成都隋唐窯址博物館共設(shè)3個展廳,圍繞“錦江側(cè)畔話陶瓷”的主題,通過摶土成器、城西窯業(yè)、成都平原的瓷器三個單元,全面展示了成都平原從新石器時代至明代各個歷史時期的陶瓷生產(chǎn)歷史,突出介紹了隋唐窯址的興衰過往。

場館一

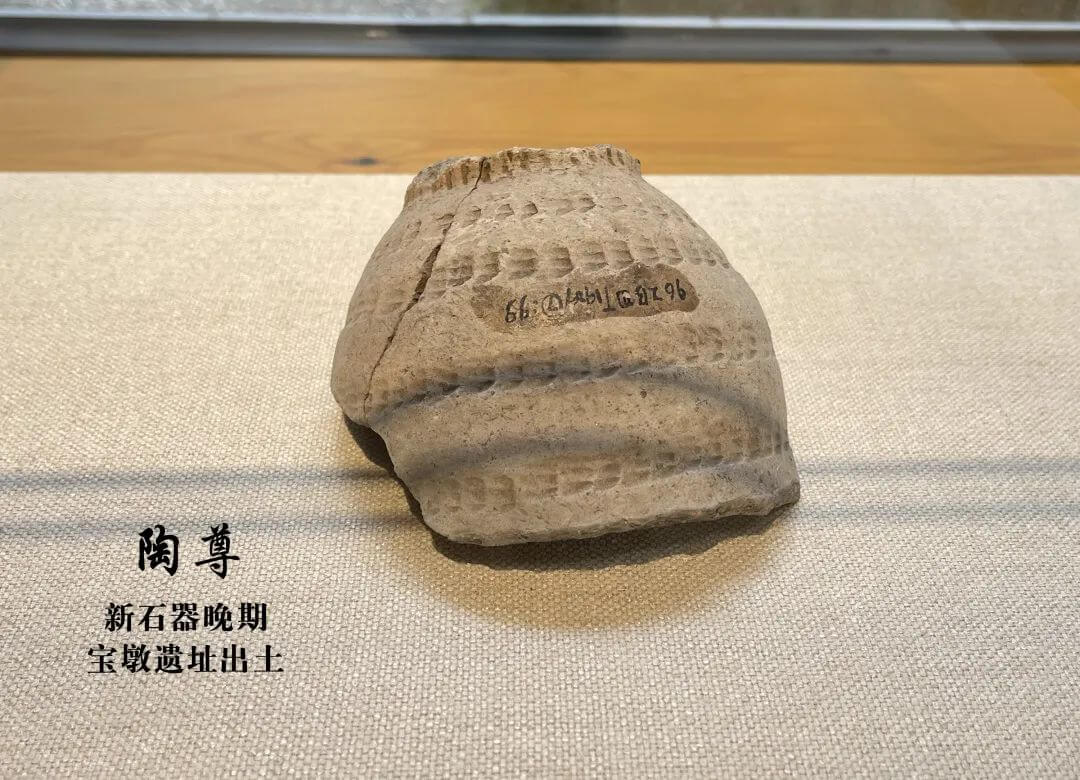

摶土成器

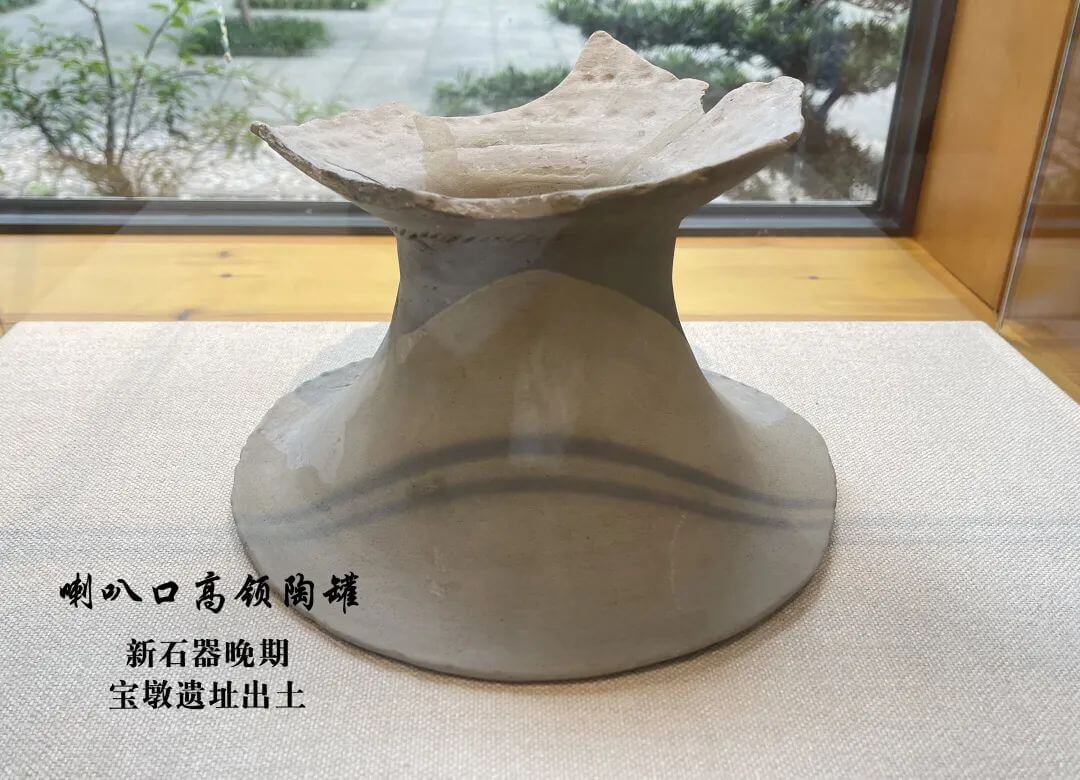

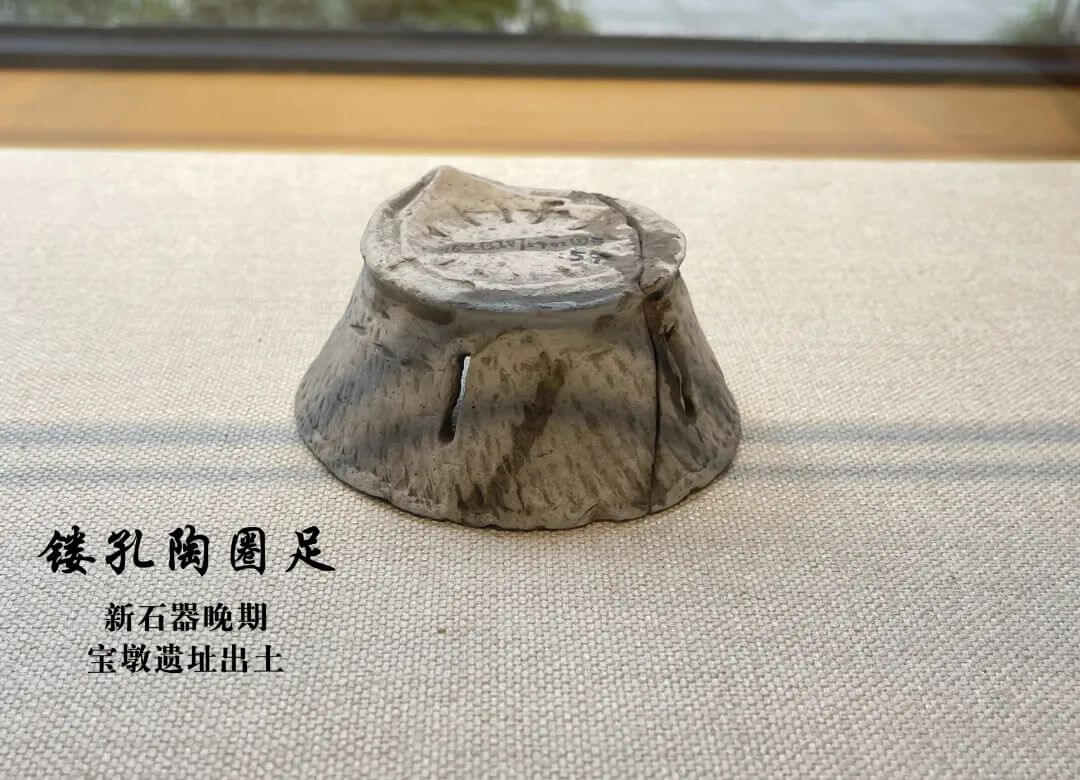

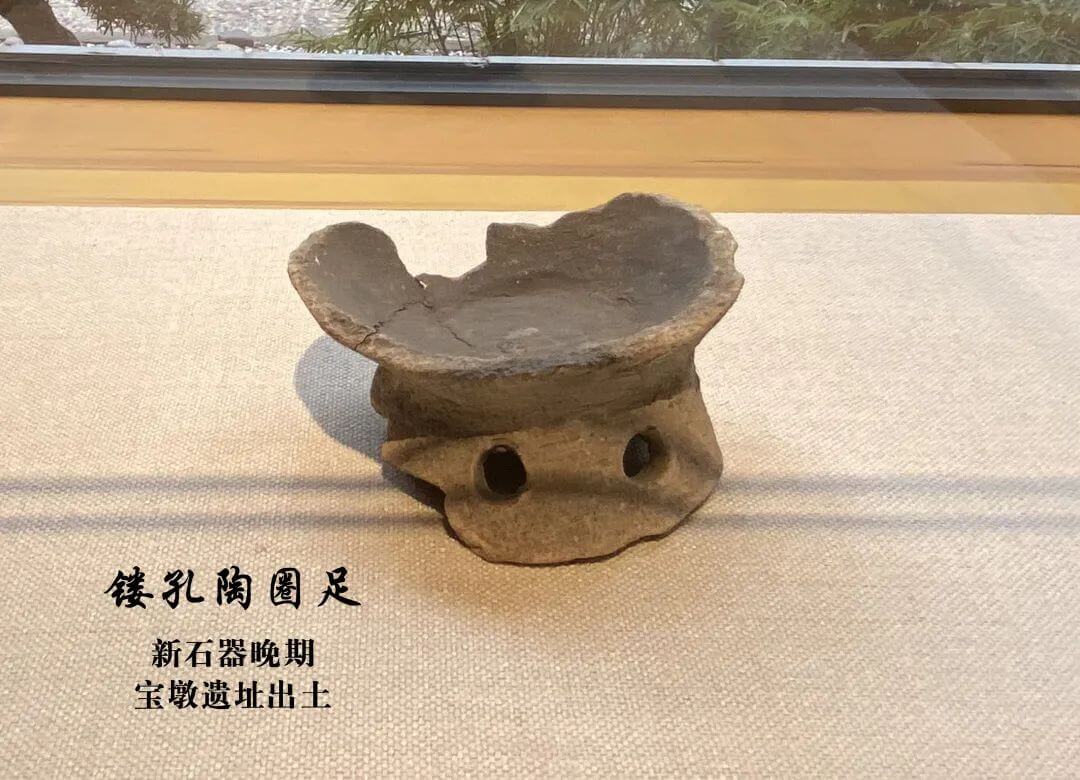

陶器的使用是人類發(fā)展史上劃時代的標志,成都平原最早的陶器出現(xiàn)在新石器時代寶墩文化各處城址之中。古蜀王國時期,成都城西摸底河一帶就已有不少燒制陶器的小型陶窯。生產(chǎn)各類炊器、食器、酒器等,陶禮器也被用于祭祀禮拜。小平底罐、尖底罐、鳥頭柄勺、高柄豆、喇叭形器等,成為成都平原最具代表性的器形。

場館二

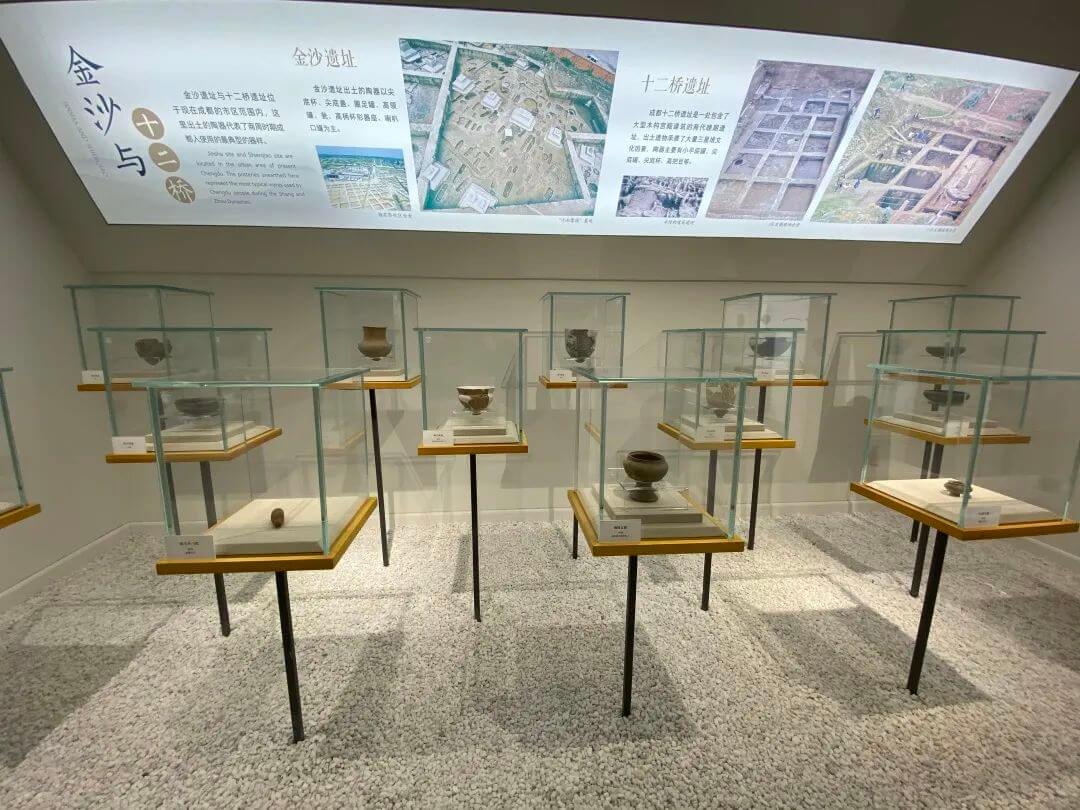

城西窯業(yè)

最遲于東漢,成熟青瓷在浙江上虞地區(qū)已大量涌現(xiàn),成為我國瓷器生產(chǎn)的開端。成都平原的東漢墓中,亦偶見青瓷文物出土。青羊?qū)m窯瓷器的燒造始于西晉,至唐末五代衰落。該窯青瓷產(chǎn)品造型古拙,釉色以各種色調(diào)的青、褐最為常見,胎質(zhì)多為灰白色燒造火候較高,是四川地區(qū)早期青瓷最重要的代表之一。

場館三

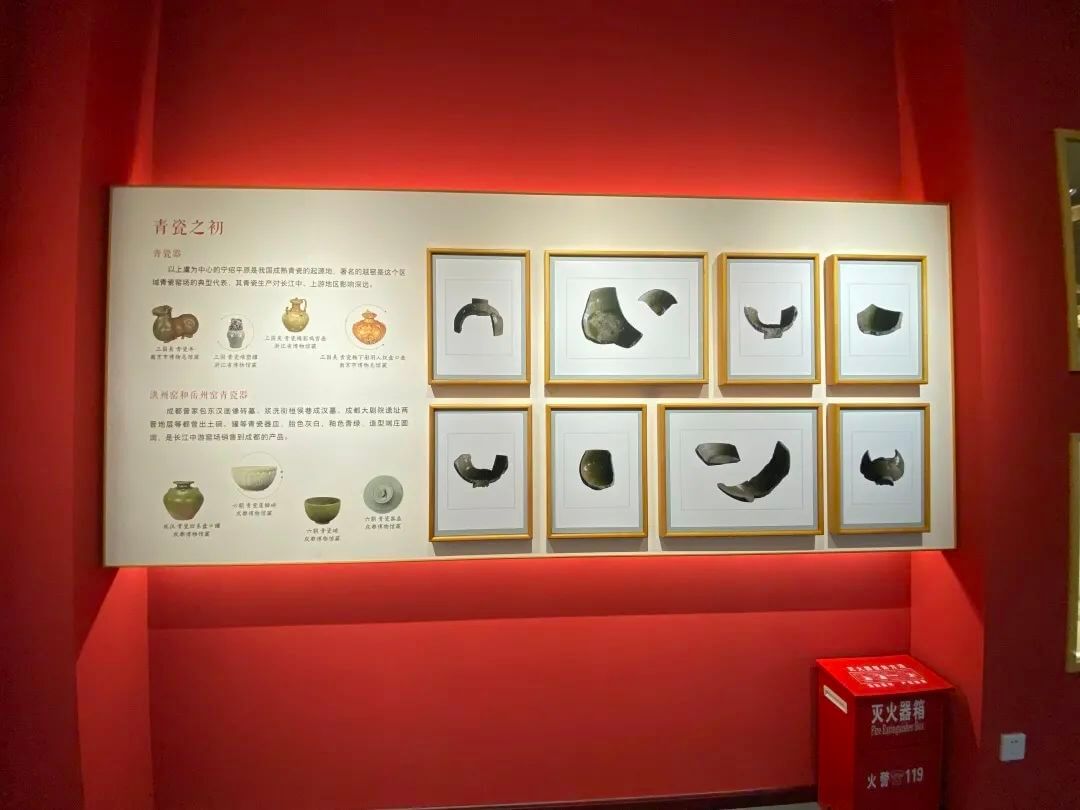

成都平原的瓷器

在成都平原地區(qū),與成都青羊?qū)m窯同時興起的青瓷窯場還有邛崍邛窯的瓦窯山窯、新津的白云寺窯和崇州的橫山子窯等。唐末南詔犯蜀,青羊?qū)m窯停燒,邛窯成為本地青瓷生產(chǎn)中心,而成都的琉璃廠窯與都江堰的玉堂窯也逐漸興起。入宋以后,以彭州磁峰窯為代表的白瓷窯場和以都江堰金鳳窯為代表的黑瓷窯場迅速崛起。青、白、黑瓷并舉的瓷業(yè)生產(chǎn)格局,一直持續(xù)到南宋末年。

陶藝體驗區(qū)

院內(nèi)設(shè)有陶藝體驗區(qū),在觀賞精美陶瓷的同時也可以親自動手體驗一下制作陶瓷的過程。

博物館館藏器物近2000件,從成都平原最早的陶器,到秦漢時期的陶構(gòu)件,從川西名窯隋唐窯址的青瓷,到唐宋時代成都窯場的白瓷、黑瓷生產(chǎn),勾勒出一幅成都平原的陶瓷極簡史。展陳的這些精美陶瓷器不僅具有極強的觀賞價值、使用價值,還有極高的文化價值、歷史價值、社會價值、地位價值,揭示了成都作為歷史文化名城的豐富內(nèi)涵和強大實力。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊