草市街是成都人很熟悉的一條大街,因?yàn)樗鼘?shí)際上是北大街的南邊一 段,從醬園公所街口向南直到新華大道的文武路口(即原來的成都旅館所在地),都叫草市街。因?yàn)楸容^長(zhǎng),過去還曾經(jīng)分為上草市街和下草市街。

城市中的一條又一條街巷構(gòu)成了一個(gè)城市的總體印象,反映著一個(gè)個(gè)城市的基本特征。每一條街巷的名稱都是歷史發(fā)展的產(chǎn)物,是語言的、地理的、歷史的多側(cè)面的綜合。每一條街巷都是人們的家園,都是社會(huì)和時(shí)代的一種標(biāo)志,是后人了解與研究這個(gè)城市的一面鏡子,照鑒過去與未來。

自古草市出“玲瓏”

草市街還曾有過一個(gè)很文雅的名字叫作玲瓏街。這是因?yàn)椴菔薪诌^去有一座三重大殿的火神廟,就在今天第八人民醫(yī)院的位置,廟后有一個(gè)花園名叫“小玲瓏”,是仿著名的揚(yáng)州小玲瓏山館而建的,在成都的文人中間名氣不小。清人的《竹枝詞》曾經(jīng)這樣描述:“后來居上‘玲瓏館’,仿得揚(yáng)州略剪裁。”所以有些文人就把草市街稱為玲瓏街,只是因?yàn)闆]有普及開來,所以未能取代草市街這個(gè)大眾化的街名。

早期的火神廟

除去這個(gè)“玲瓏”街名,它的另一番精巧和細(xì)致源于此地的建筑和人物。

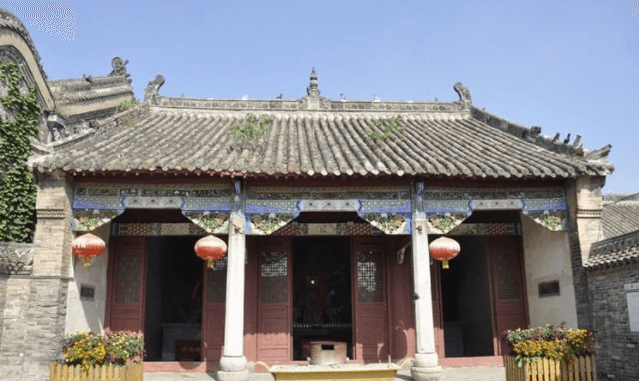

后期的火神廟

火神廟,建于清光緒十九年(1893) 。是為了祭祀火神、祈求免除火災(zāi)的廟宇。在老一輩成都人心目中,這個(gè)北門火神廟很有名氣。一來因?yàn)檫@里長(zhǎng)期是成都東南西北四大米市之中的“北市”,是北半城很多市民買米的地方,也是一個(gè)大型的市場(chǎng)和游樂場(chǎng)所,里面的兩面戲臺(tái)可以同時(shí)由兩個(gè)戲班唱戲。清代著名“掌墨師”劉圖群(古時(shí)木結(jié)構(gòu)房屋的設(shè)計(jì)師與工程負(fù)責(zé)人被稱為“掌墨師")在1893年一年時(shí)間內(nèi)如何克服重重困難建成了規(guī)模宏大前有商鋪后有戲樓的火神廟的故事。就連我國著名作家巴金的故居雙眼井,也在草市街這邊,因此這里有著深厚的文化底蘊(yùn)。

訪今故道,甜味猶存。

十分遺憾的是,這座建筑精美的北門火神廟在建成32年之后,就在一場(chǎng)火災(zāi)之中全毀了。火神廟的精巧我們現(xiàn)在已經(jīng)無法看到,只能從老一輩成都人口中得知一些殘存的記憶。

然而卻有一個(gè)當(dāng)年在火神廟前賣湯圓的小攤子發(fā)展至今。這里提到的就是郭湯圓,是由原籍中江的郭永發(fā)于1923年在北門火神廟前挑擔(dān)經(jīng)營創(chuàng)業(yè)的,很快就以精工制作的洗沙湯圓受人喜愛。

《錦城舊事竹枝詞》稱贊說:“火神廟前一小攤,油燈熒熒賣湯圓。炒成豆泥酥獨(dú)好,名非浪得請(qǐng)?jiān)攨ⅰ!卑l(fā)展到20世紀(jì)40年代就 在北門火神廟對(duì)門(原來的北大街9號(hào))開店?duì)I業(yè),一直到改革開放之后都未遷址,郭湯圓共有數(shù)十個(gè)品種,以加入少許蜜餞為其特點(diǎn),又以洗沙餡和黑芝麻餡最為著名。它的精品是一碗八餡,人稱八寶湯圓,在起鍋裝碗之后還要撒上糖桂花,別有一番風(fēng)味。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊