因岷江之水,成都平原土地肥沃物產(chǎn)豐富,城內(nèi)河流縱橫。成都素來(lái)以市井生活著稱,地下水位又高,自然井也多了,井一多茶館也就跟著增多了。截至上世紀(jì)80年代末90年代初,老城區(qū)記入檔案的井還有三千余口,其中不少還保留至今。

下同仁路東側(cè)、窄巷子以南,有一條小巷,在清代初年名為如意胡同,后因胡同北部建有明德坊,又名明德胡同。民國(guó)初年更名時(shí),因?yàn)橄飪?nèi)有一口水井,所以定名為井巷子。

井巷子中的這口水井在清代的滿城中頗有名氣,因?yàn)樵诋?dāng)?shù)亓鱾髦@樣一個(gè)傳說(shuō):當(dāng)清軍攻入成都時(shí),很多水井都因?yàn)閼?zhàn)亂、火災(zāi)而被污染或填埋,軍隊(duì)的吃水問(wèn)題發(fā)生了困難。這時(shí),有幾匹戰(zhàn)馬聚在這里用舌頭舔著地面不愿離去,清軍官兵仔細(xì)一看,發(fā)現(xiàn)這里的土壤特別潮濕,便向下挖去,很快就挖出了清冽的地下水,解決了軍隊(duì)飲水的困難,于是就在這里鑿建了一口水井,還特地用石料修建了井蓋。由于這口水井的水質(zhì)好,水量大,成為滿城中最著名的一口水井。

井巷子中康熙年間的水井(1994年周孟棋攝影)

一直到新中國(guó)成立以后,井巷子中的著名水井仍然在使用,而且位置就在巷子的中間。近年來(lái)由于水量愈來(lái)愈少,已經(jīng)停止使用。但是為了保留這口著名的水井,又不致妨礙交通,市政部門把井口移向了靠北的人行道上。1990年,西城區(qū)人民政府還在井口旁立了一塊石碑,上面寫道:“此井乃康熙年間滿蒙八旗軍駐防成都時(shí)飲水而鑿,地處原少城明德胡同清軍營(yíng)房前。辛亥革命后因巷中有此水井,改名為井巷子。”

雙眼井

老成都的正通順街、新開(kāi)寺街一帶被稱為“雙眼井”。據(jù)說(shuō)”雙眼井”為宋代所建,距今已有逾千年的歷史,可以說(shuō)是老成都唯一得以保存,尚可飲用的水井。每到立冬,這里就開(kāi)始熱鬧起來(lái),因?yàn)槔铣啥既酥?“雙眼井”是有名的香腸臘肉一條街,置辦年貨,不能不來(lái)。其實(shí)不然,那里更有文墨書香,著名作家巴金就誕生于這條街,雙眼井也成了巴金兒時(shí)最熟悉的地方。巴金1987年最后一次回到成都時(shí)專門去看了<雙眼井>,說(shuō):“只要雙眼井在,我就可以找到童年的足跡。” 誠(chéng)如斯言,仿佛雙眼井涵蓋了巴金所有童年的記憶。雙眼井成了巴金對(duì)正通順街,對(duì)故里全部感情的支點(diǎn)。

百花潭中井

從井巷子的水井到雙眼井的故事,都離不開(kāi)一個(gè)“水”字。在百花潭公園內(nèi)有一座紀(jì)念巴金的慧園,堪稱是園中之園。其實(shí),清末民初的時(shí)候百花潭里還真有一座潭,潭寬數(shù)丈,深數(shù)米;不僅有潭,還有無(wú)數(shù)的井。漢語(yǔ)大辭典中有解:潭即深塘也。井又何尚不如此?語(yǔ)義上比塘更深。在上世紀(jì)六十年代以前,百花潭公園還是成都的動(dòng)物園,飼養(yǎng)著數(shù)以千計(jì)的飛禽走獸,它們喝的就是園子里的井水,是人們常去觀賞動(dòng)物,接受科普知識(shí)教育的地方。

在成都檔案局的資料中有一段記載,早在清末宣統(tǒng)年間,為保護(hù)水井,成都巡撫曾發(fā)布告示,要求各井欄砌出水井口30CM高度,目的是防止臟水或雨水倒灌。還要求對(duì)水井加木蓋、加鎖,由專人管理。一是防止孩童調(diào)皮扔?xùn)|西,二是防止尋短見(jiàn)的人跳井。

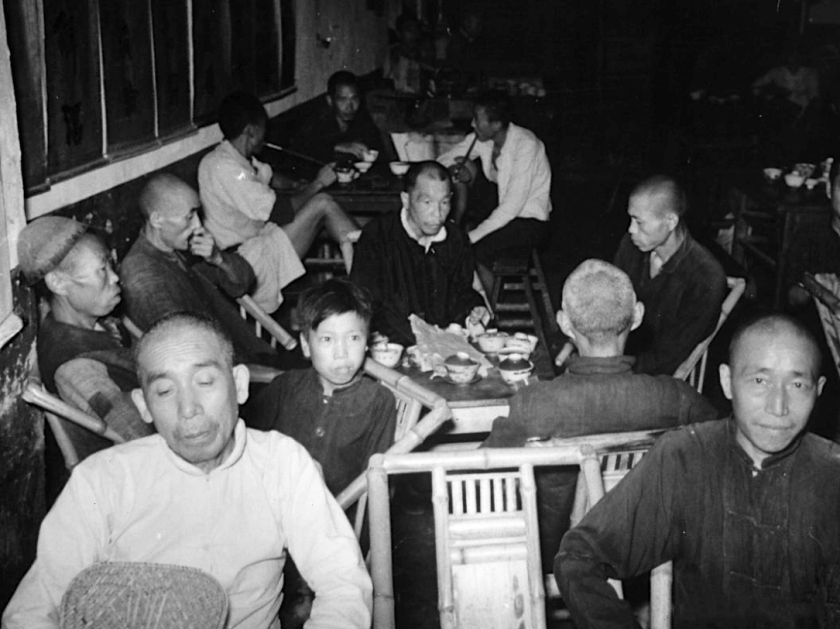

茶鋪舊照

時(shí)光流轉(zhuǎn)到了1920年間,成都府里的水井達(dá)到全盛時(shí)期,約有6100多眼,1939年有 4008眼。幾乎每一個(gè)庭院里都有一眼井。當(dāng)年,為確保水井的絕對(duì)安全,政府督辦也給予高度重視,不僅派員對(duì)每一口水井編號(hào),確認(rèn)方位,還不定期普查檢驗(yàn),劃分水質(zhì)等級(jí)。當(dāng)年,四川警察總署和衛(wèi)生科都曾對(duì)茶鋪所取水源進(jìn)行定期檢查,凡不符合規(guī)定的茶水鋪會(huì)被查封。至今尚可查閱到的檔案文字:“茶鋪要自備沙缸,制成簡(jiǎn)易的凈水裝置,將井水過(guò)濾才能使用。”

老成都為何有如此多水井?可能的原因有兩點(diǎn):

一是成都地處沖積平原,上游有都江堰,很早就開(kāi)始了通過(guò)水井利用地下水。

二是成都地下水位原來(lái)很高,三米左右的深度就可能有活水涌出。在《華陽(yáng)國(guó)志》中記載:“蜀沃野千里,號(hào)稱陸海,旱則引水浸潤(rùn),雨則杜塞水門,故記曰:水旱從人,不知饑饉,時(shí)無(wú)荒年,天下謂之天府也。”就是最為生動(dòng)的歷史腳注。

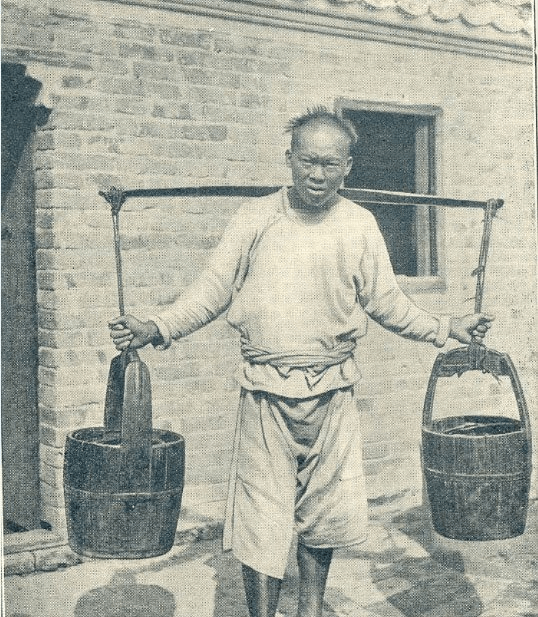

晚清時(shí)期挑水夫

正因?yàn)槔铣啥嫉乃啵€衍生出了一種職業(yè),叫做“挑水夫”。他們把取自水井的水,或從府南河上游取來(lái)的水沿街叫賣,生意興隆,也成就了“河水香茶”這一老成都特有的風(fēng)景。如今在成都檔案館里還收藏著1925年挑水夫的登記,詳細(xì)記錄了挑水夫所取水井的街名、水井編號(hào),以及挑水夫的姓名、籍貫和住址。

首頁(yè)

首頁(yè) 剪影青羊

剪影青羊