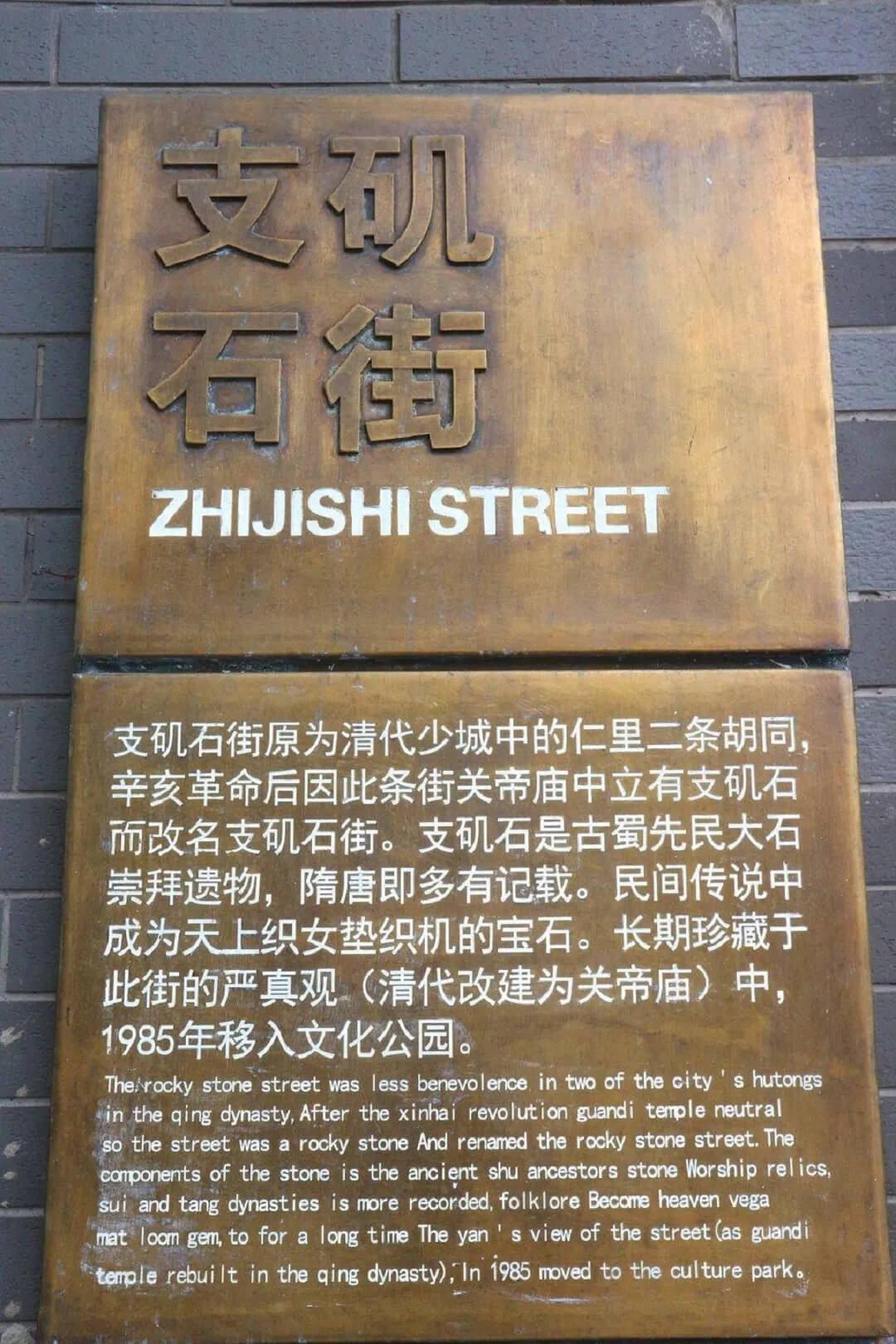

支磯石街

成都有不少街道都是以石頭來命名的,包括天涯石街,石筍街,五塊石街,支磯石街等等,其中支磯石街就是一條歷史悠久的街道。

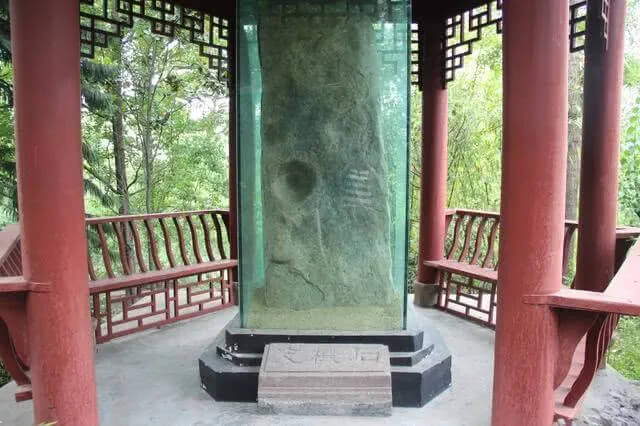

顧名思義支磯石街其實就和一個「大石頭」有著密切的聯(lián)系,在成都文化公園水池旁,用欄桿保護著一塊不規(guī)則的方柱形石頭,高約兩米,上面刻有“支磯石”三個大字,這塊石頭年代久遠,大有來歷。

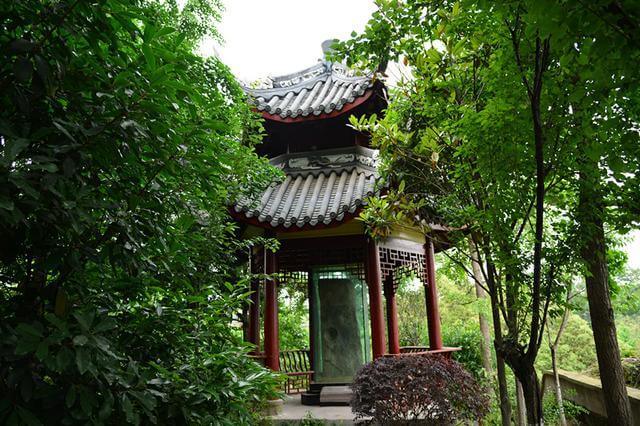

▲支磯石現(xiàn)在置身于亭子的保護之中 (文化公園)

可是按理說成都是一個沖擊平原,除了河道中的卵石外,不可能有大的石頭,成都的建筑用石、園林暨石都是從外地運來的。也就是說,大的石頭在成都,原本就是稀缺的東西。那么這塊高約兩米的大石是從何而來的呢?

位于支磯石街頭的支磯石(復制品),其真身位于成都市文化公園內(nèi)

早在隋代,虞茂就在《織女石》一詩中說:“支磯就鯨石,拂鏡取池灰。疑海槎渡,珠似客星來。”這是目前在可靠的史料中所見到的最早的關于成都支磯石的記載,詩中充滿著神話色彩。

唐朝詩人岑參晚年在成都度過,他曾寫過一首詩

《嚴君平卜肆》

君平曾賣卜,卜肆蕪已久。

至今杖頭錢,時時地上有。

不知支機石,還在人間否。

其中的“賣卜人”與“君平”就是指的漢代成都的著名人物嚴遵(字君平,本名莊遵,字君平,后來漢書忌諱漢明帝劉莊的名,才將其改名為嚴遵)。

嚴君平畫像

嚴君平有才能卻不愿意做官,他這一生都講求修心養(yǎng)性、保身全命而已,所以長期隱居在成都郫縣溝壑交錯,山水秀麗的橫山附近。但是,為了養(yǎng)家糊口,他也不得不出山謀生。嚴君平以占卜看相為業(yè),每次下山,他都會到成都的鬧市中擺個小攤子,給人占卜算命。

嚴君平擺攤子有個癖好,每天看相,只收夠一百個銅錢就收攤,后面有人出再多的錢,他也不再接生意,而是回家閉門攻讀《老子》,日子清苦卻自得其樂。

《蜀中廣記?人物記?嚴遵》中記載了一個神話故事,支磯石,傳說是天上織女織磯下的一塊石頭,后被張騫偶然帶回人間,被嚴君平認出。

現(xiàn)如今成都人民公園后的君平街,就是為紀念嚴君平而命名的街道。

而且,道教的產(chǎn)生和道教中“太上老君”的神位,都與嚴君平有很大的關系。

1914成都滿城關帝廟現(xiàn)在是支磯石街西口成都書畫院

最晚從唐代開始,支磯石最初被供奉在祭祀嚴君平的嚴真觀中,觀毀塌后,仍立在舊址的空地上。明清時,這里成了街道,稱為君平胡同,民國時改為支磯石街,支磯石立于街旁的關帝廟中(嚴真觀舊址在清代改建為關帝廟),清末廟宇被毀支磯石又立于露天,1985年移入文化公園,原石上所刻的“支磯石”三字早已磨滅不顯,現(xiàn)在石頭上的“支磯石”三字是移入之時補刻的,書法為著名書畫家伍瘦梅手書。

支磯石舊照

支磯石真身位于成都市文化公園

關于這塊石頭的真實來歷,民間有人說這個石頭是是張騫從西域帶回的隕石。但根據(jù)歷代史料、筆記上,對石頭的形狀、大小記載也不一致。有說長丈余,有說長五尺,石色微紫,原有唐人模刻的支磯石篆文三字。現(xiàn)在這塊石頭移到成都市青羊宮的文化公園,豎刻支磯石三字仍很清晰。經(jīng)過考古學家研究,它不是天上織女墊織磯的天石,也不是天上墜落的隕石。古蜀時期的成都人有一種對大石的兼拜理念,古代蜀人的主要先民是羌人,在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的無數(shù)古代羌人的石棺墓的葬俗和今天茂縣、汶川羌族同胞中仍然保持著白石崇拜的習俗中,完全可以看到這種大石崇拜的影子,他們往往在墓地或其他的重要建筑物之前樹立著特地從山區(qū)運來的一塊巨石。

羌族同胞的白石崇拜

所以,成都在今天還保存下來的幾處古代的大石崇拜物,以及由此而命名的街道或地名,也就可以找到答案了,原來這些都是古蜀先民大石崇拜遺跡,這類大石,通稱為“大石遺跡”。支磯石就是在三四千年后仍能見到的“大石遺跡”。

為了今天仍然能夠在成都人的心目中繼續(xù)保持對于古老的大石文化的點滴記憶,成都在近年來的城市建設中以不經(jīng)意的方式做了許多工作。例如,在府河與南河的綜合整治中,特地在兩岸綠地中以園中置石的手法安排景觀工程,擺放了若干巨石;在琴臺路的改建工程中,特地在南頭設計了若干塊高大的石碑;在浣花溪及其下游南河之側,特地把一條由濱江路向西延伸新建的長街命名為大石東路與大石西路等等,這些都是有意而為之的對古老歷史的回顧。

首頁

首頁 剪影青羊

剪影青羊